Атмосферное увлажнение. Влияние осушительных систем на природу прилегающих территорий

ВЛИЯНИЕ осушительных систем на природу прилегающих территорий

Содержания гумуса (в 1,1-1,4 раза), кальция, повышению кислотности на 0,3-0,5 единиц pH. Отчетливо проявляется изменение окислительно-восстановительных условий. В верхних слоях почвы формируется аэробная среда, ниже на границе окислительной и восстановительной зонпроисходит накопление подвижного окисного железа (до 60-100 мг/100 г). в результате этих преобразований через 7-10 лет после осушения дерново-подзолистые глееватые почвы трансформируются во временно переувлажненные и слабоглееватые, дерново-подзолистые и торфяно-подзолистые глеевые – чаще всего в среднеглееватые, торфяно- и перегнойно-торфяно-глеевые – в средне- и сильноглееватые.

Изменение водного режима и свойств почв ведет к трансформации фитоценозов. Заболоченные и переувлажнненые луга, прилегающие к осушителям, через 5-6 лет переходят в осоково-злаково-разнотравные (доля злаков возрастает до 35-75%). Одновременно происходит пространственная дифференциация ассоциаций. Продуктивность лугов меняется не однозначно и зависит от положения их в рельефе, степени увлажнения и других факторов. Чаще всего с осушением связано понижение урожая трав (на 26-33%), особенно в засушливые годы (Дьяконов и др.,1980).

В лесных фитоценозах, прилегающих к осушителям, через 8-12 лет происходит смена типа леса (в полосе шириной до 100 м) или заметное изменение напочвенного покрова. Сосняки и ельники долгомошники переходят в черничники, осоково-сфагновые в зеленомошно-влажнотравные, сфагновые в долглмошники. Одновременно наблюдается изменение прироста деревьев. Оно особенно четко проявилось в сосняках, произраставших ранее в условиях избыточного увлажнения и низкой трофности (прирост повышается на 30-130%), и ельниках в местообитаниях с оптимальным увлажнением (чаще всего понижается на 15-35%). Наиболее резкое повышение и понижение их продуктивности проявляется в первые 6-10 лет после осушения. В последующие годы у большинства обследованных сосен и елей амплитуда колебаний прироста заметно уменьшается, что, по-видимому, связано с адаптацией деревьев к новым условиям произрастания и стабилизирующим действием осушителей.

Как видно из приведенных данных, наиболее значительные изменения природных комплексов в зоне влияния осушительных систем происходят в первые 10-12 лет их функционирования. Затем скорость трансформации замедляется. Однако в ряде случаев в результате ослабления или прекращения действия осушителей наблюдается обратный процесс – вторичное переувлажнение и заболачивание.

Последствия (результат) изменения природных комплексов.

В результате осушения происходит пространственная дифференциация ландшафтов, прилегающих к осушителям. В связи с этим в зоне в влияния осушительных систем выделены две подзоны: значительного и слабого изменения природных комплексов (Емельянов, 1980).

В первой подзоне уровень ПГВ понижается на 0,3-0,8 м, что уменьшает влажность почв в 1,5-2,2 раза. Заметно ослабляется заболачивание, происходит вынос ряда химических веществ и интенсивное накопление окисного железа. Гидрофильные фитоценозы трансформируются в гидромезофильные и мезофильные. Продуктивность лугов падает на 10-30%. Прирост деревьев в ранее недостаточно и умеренновлажных местообитаниях уменьшается на 10-35%, переувлажненных и заболоченных – возрастает на 30-150%.

Во второй подзоне уровень ПГВ понижается на 0,2-0,5 м, влажность почв уменьшается в 1,2-1,7 раза. В связи с этим ослабляется оглеение почв, увеличивается аккумуляция окисного железа. На лугах возрастает доля злаков, в напочвенном покрове уменьшается доля влаголюбивых видов. Прирост деревьев в ранее умеренно влажных местообитаниях возрастает на 20-80%.

Ширина зоны влияния осушения в условиях суглинистых почв – 300-400 м.

Осушение изменило тесноту связей между компонентами природных комплексов. Установлено заметное увеличение изменчивости прироста деревьев в зоне влияния, особенно в тех типах леса, которые четко и однозначно среагировали на осушение (ельниках кисличнках, сосняках долгомошниках и др.). В 78% случаев оно совпадало с направлением изменчивости атмосферных осадков (вне зон влияния в 57%). Одновременно отмечено усиление связи прироста с осадками и коэффициентом увлажнения после осушения. Таким образом, в отличие от подтопленных берегов водохранилищ в зоне влияния осушительных систем возросла роль метеорологических факторов.

Похожие рефераты:

Работы по изучению влияния евразийских гидросферных катастроф на педосферу раскрывают теоретические проблемы истории и генезиса почвенного покрова. Грядово-ложбинные формы рельефа территории Западной Сибири являются носителями азональных ландшафтов.

Характеристики речного бассейна р. Мура, ее гидрологический режим. Определение испарения с поверхности воды и суши: с малого водоема при отсутствии данных, с суши с помощью карты изолиний испарения и по уравнению связи водного и теплового балансов.

Ландшафт согласно современному представлению выполняет средообразующие, ресурсосодержащие и ресурсовоспроизводящие функции. Природно-ресурсный потенциал ландшафта является мерой возможного выполнения им этих функций. Воздействие человека на ландшафты.

Нормальная и ускоренная скорость развития эрозии почвы. Дефляция - разрушающее действие ветра. Минимизации ветровой эрозии при сберегающем земледелии. Борьба с нарушением устойчивого водного режима в процессе эксплуатации земли. Выполаживание склонов.

Природные экологические системы. Свойства почв и разные аспекты взаимоотношений почв с окружающей средой на примере Тебердинского государственного биосферного заповедника. Высотно-экологический профиль. Местные геохимические особенности горных пород.

Направление природообустройства на создание нового качества территории как окружающей среды. Понятия об управлении. Техногенные воздействия на геосистемы и нормы его воздействия на ландшафты. Основные положения проектирования техноприродных систем.

Ветровая эрозия (дефляция), её виды. Способы и факторы перемещения почвенных частиц при ветровой эрозии. Эоловые формы рельефа как формы рельефа, возникающие под действием ветра. Естественная и ускоренная эрозия. Аридизация и опустынивание земель.

Географическое положение Гатчинского района, особенности рельефа и геологических отложений. Агроклиматические ресурсы, водный режим и гидрологическая сеть территории. Основные породы ордовикского плато: дерново-карбонатные, выщелоченные и оподзоленные.

Влияние основных факторов на режим вод суши. Формирование водного баланса и стока. Разработка конструкций гидрологических приборов. Прогноз гидрологического режима, изучение структуры речных потоков, водообмена внутри озёр, русловых и береговых процессов.

Гидрологические расчеты: при отсутствии наблюдений, при малых наблюдениях, при наличии наблюдений. Расчеты водохранилища. Камеральная обработка измерений скоростей и расхода реки. Определение средних скоростей по глубине. Измерение расхода реки.

Экономическая оценка и ценность ландшафтов и их динамика. Агрогеосистема как техноприродная ресурсовоспроизводящая и средообразующая геосистема. Основы систематизации и организации территории ландшафта. Общие критерии природной устойчивости геосистем.

Характеристика территориального распространения низинных (эвтрофных), верховых (олиготрофных) и переходных (мезотрофных) болот. Определение основных торфболотных областей Украины. Ознакомление с методами восстановления и сохранения биоразнообразия.

Почва - рыхлый поверхностный слой земной коры. Результаты антропогенного воздействия на нее. Биотехнология охраны земель и мероприятия по защите их от эрозии. Ресурсы полезных ископаемых в недрах. Государственный кадастр месторождений полезных ископаемых.

Количество выпадающих осадков без учета ландшафтных условий - величина абстрактная, потому что она не определяет условий увлажнения территории. Так, в тундре Ямала и полупустынях Прикаспийской низменности выпадает одинаковое количество осадков - около 300 мм, но в первом случае увлажнение избыточное, велика заболоченность, во втором - увлажнение недостаточное, растительность здесь сухолюбивая, ксерофитная.

Под увлажнением территории понимают соотношение между количеством атмосферных осадков (/?), выпадающих в данной местности, и испаряемостью (Е н) за один и тот же период (год, сезон, месяц). Такое отношение, выраженное в процентах, или в долях от единицы, называют коэффициентом увлажнения (Куъ = К/Е н) (по Н. Н. Иванову). Коэффициент увлажнения показывает либо избыточное увлажнение (/С ув >1), если осадки превышают возможное при данной температуре испарение, либо различные степени недостаточного увлажнения (/С ув <1), если осадки меньше испаряемости.

Характер увлажнения, т. е. соотношение тепла и влаги в атмосфере, - основная причина существования природно-растительных зон на Земле.

По гидротермическим условиям выделяют несколько типов территорий:

1. Территории с избыточным увлажнением - /С ув больше 1, т. е. 100-150%. Это зоны тундр и лесотундр, а при достаточном количестве тепла - леса умеренных, тропических и экваториальных широт. Такие переувлажненные территории называют гумид-ными, а заболоченные - экстрагумидными I лат. Нит1(1и8 - влажный) 1 .

2. Территории оптимального (достаточного) увлажнения

- это узкие зоны,

где К ув около 1 (примерно 100 %). В их пре

делах наблюдается соразмерность между суммой осадков и испаряемостью. Это узкие полосы широколиственных лесов, редкостойные

переменно-влажные леса и влажные саванны.

Условия здесь благоприятны для произрастания мезофильных растений.

3. Территории умеренно-недостаточного (неустойчивого) увлажнения.

Выделяют разные степени неустойчивого увлажнения: территориям с А" ув -1- 0,6 (100-60%)

свойственны луговые степи (лесостепи) и саванны, с /С ув =0,6-0,3 (60-30%) - сухие степи, сухие саванны. Им свойствен сухой сезон,

что затрудняет земледельческое освоение из-

за частых засух.

4. Территории недостаточного увлажнения.

Выделяют аридные зоны (лат. аridis

-

сухой) с К ув = 0,3-0,1 (30 – 10 %), здесь типичны полупустыни, и экстрааридные зоны с К ув

менее 0,1 (менее 10 %) - пустыни.

На территориях с избыточным увлажнением обилие влаги отрицательно сказывается на процессах аэрации (вентиляции) почвы, т. е. на газообмене почвенного воздуха с атмосферным. Недостаток кислорода в почве образуется вследствие заполнения пор водой, из-за чего воздух туда не поступает. Это нарушает биологические аэробные процессы в почве, нормальное развитие многих растений нарушается или даже прекращается. На таких территориях произрастают растения-гигрофиты и обитают животные-гигрофилы, которые приспособлены к сырым и влажным местообита-

1 Термины «гумидный» и «аридный» предложены немецким ученым А. Пенком.

ниям. Для вовлечения территорий с избыточным увлажнением в хозяйственный, прежде всего сельскохозяйственный, оборот необходимы осушительные мелиорации, т. е. мероприятия, направленные на улучшение водного режима территории, отвод избыточных вод (дренаж).

Территорий с недостаточным увлажнением на Земле больше, чем переувлажненных. В аридных зонах земледелие без полива невозможно. Основным мелиоративным мероприятием в них является орошение - искусственное пополнение запасов влаги в почве для нормального развития растений и обводнение - создание источников влаги (прудов, колодцев и других водоемов) для бытовых и хозяйственных нужд и водопоя скота.

В естественных условиях в пустынях и полупустынях произрастают растения, приспособленные к сухости, - ксерофиты. Они обычно имеют мощную корневую систему, способную извлекать влагу из грунта, мелкие листья, иногда превращенные в иголочки и колючки, чтобы меньше испарять влаги, стебли и листья нередко покрыты восковым налетом. Особую группу растений среди них образуют суккуленты, которые накапливают влагу в стеблях или листьях (кактусы, агавы, алоэ). Суккуленты произрастают лишь в теплых тропических пустынях, где не бывает отрицательных температур воздуха. Животные пустынь - ксерофилы тоже разным способом приспособлены к сухости, например впадают в спячку на самый сухой период (суслики), довольствуются влагой, содержащейся в пище (некоторые грызуны).

Территориям с недостаточным увлажнением присущи засухи. В пустынях и полупустынях это ежегодные явления. В степях, которые часто называют засушливой зоной, и в лесостепях засухи случаются летом один раз в несколько лет, иногда захватывают конец весны - начало осени. Засуха - это длительный (1-3 месяца) период без дождя или с очень малым количеством осадков, при по-

вышенной температуре и пониженной абсолютной и относительной влажности воздуха и почвы. Различают атмосферную и почвенную засухи. Атмосферная засуха наступает раньше. Из-за высоких температур и большого дефицита влаги резко возрастает транспирация растений, корни не успевают подавать листьям влагу, и они увядают. Почвенная засуха выражается в иссушении почвы, из-за чего нормальная жизнедеятельность растений полностью нарушается и они погибают. Почвенная засуха короче атмосферной за счет весенних запасов влаги в почве и грунтовых вод. Засухи обусловлены антициклональным режимом погоды. В антициклонах воздух опускается, адиабатически нагревается и иссушается. По периферии антициклонов возможны ветры - суховеи с высокой температурой и низкой относительной влажностью (до 10-15 %), которые усиливают испарение и еще губительнее действуют на растения.

В степях наиболее эффективно орошение при достаточном стоке рек. Дополнительными мерами служат снегонакопление - сохранившаяся стерня на полях и посадка кустарников по бровке балок, чтобы в них не сдувался снег, и снегозадержание - прикатывание снега, создание снежных валов, укрытие снега соломой с целью увеличения продолжительности снеготаяния и пополнения запасов грунтовых вод. Эффективны также лесные полезащитные полосы, которые задерживают сток талых снеговых вод и удлиняют период снеготаяния. Ветрозащитные (ветролом-ные) лесные полосы большой длины, посаженные в несколько рядов, ослабляют скорость ветров, в том числе суховеев, и тем самым уменьшают испарение влаги.

Помимо вышеназванного коэффициента увлажнения, применяются и другие коэффициенты для характеристики увлажнения территорий, в частности радиационный индекс сухости, о котором будет сказано дальше в связи с зональностью географической оболочки.

Вспомните:

Вопрос: Что такое природный комплекс?

Ответ: Природный комплекс - относительно однородный участок земной поверхности, единство которого обусловлено его географическим положением, общей историей развития и современными однотипными природными процессами. В пределах природного комплекса взаимодействуют все компоненты природы: земная кора с присущим ей в данном месте строением, атмосфера со своими свойствами (характерным для этого места климатом), воды, органический мир. В результате каждый природный комплекс - новое целостное образование, обладающее определёнными особенностями, отличающими его от других. Природные комплексы в пределах суши принято называть природными территориальными комплексами (ПТК). На территории Африки крупные природные комплексы - Сахара, Восточно-Африканское нагорье, Котловина Конго (Экваториальная Африка) и др. Образовавшиеся в океане и другом водоеме (в озере, реке) - природными аквальными (ПАК); природно-антропогенные ландшафты (ПАЛ) созданы хозяйственной деятельностью человека на природной основе.

Вопрос: Что означают термины «широтная зональность» и «высотная поясность»?

Ответ: Высотная поясность - закономерная смена природных комплексов в горах, связанная с изменением климатических условий по высоте. Число высотных поясов зависит от высоты гор и их положения по отношению к экватору. Смена высотных поясов и порядок их размещения сходны со сменой природных зон на равнинах, хотя и имеют некоторые особенности, связанные с природой гор, а также с существованием высотных поясов, не имеющих аналогов на равнинных территориях.

Вопрос: По облику какого природного компонента дают названия природным зонам?

Ответ: Природная зона (географическая зона) - территория суши (часть географического пояса) с определёнными условиями температур и увлажнения (соотношения тепла и влаги). Отличается относительной однородностью растительного и животного мира и почв, режима выпадения осадков и стока, особенностями экзогенных процессов. Смена природных зон на суше подчиняется законам широтной (географической) зональности, вследствие чего природные зоны на равнинах закономерно сменяют друг друга либо в широтном направлении (от полюсов к экватору), либо от океанов в глубь материков. Большинство зон получает название по преобладающему типу растительности (например, зона тундр, зона хвойных лесов, зона саванн и т. д.).

Мои географические исследования:

Вопрос: На каком материке самый большой набор природных зон на каком самый маленький?

Ответ: На материке Евразия самый большой набор природных зон.

На материке Антарктида самый маленький набор природных зон.

Вопрос: Какие материки близки между собой по набору природных зон?

Ответ: По набору природных зон близки между собой материки Евразия и Северная Америка.

Вопрос: На каких материках расположение природных зон близко к широтному?

Ответ: Участков, в которых природные зоны имеют точно широтное простирание, не так много и что они занимают на поверхности Земли весьма ограниченные площади. В Евразии к таким участкам относятся восточная часть Русской равнины и Западно-Сибирская равнина. На разделяющем их Уральском хребте широтная зональность нарушается вертикальной поясностью. В пределах Северной Америки площади, в которых природные зоны имеют строго широтное положение, еще меньше, чем в Евразии: широтная зональность выражена с достаточной отчетливостью лишь между 80 и 95° з. д. В экваториальной Африке площади с зонами, вытянутыми строго с запада на восток, значительны, они занимают западную (большую) часть материка, на восток не распространяются далее 25° в. д. В южной части материка площади зон, вытянутых по долготе, протягиваются почти до тропика. В Южной Америке и Австралии площадей с отчетливо выраженной широтной зональностью нет, встречаются лишь границы зон, близкие по простиранию по долготе (в южной части Бразилии, Парагвая и Аргентины, а также в центральной части Австралии). Итак, расположение природных зон в виде полос, вытянутых строго с запада на восток, наблюдается в следующих условиях: 1) на равнинах, 2) в районах умеренной континентальности, удалённых от центров адвекции, где условия тепла и влаги близки к средним широтным значениям, и 3) в районах, где количество средних годовых осадков изменяется с севера на юг.

Местности, отвечающие таким условиям, имеют на поверхности Земли ограниченное распространение, поэтому и широтная зональность в чистом виде встречается сравнительно редко.

Вопрос: На каких материках природные зоны имеют близкое к меридиональному простирание?

Ответ: Удалённость от океанов и особенности общей циркуляции атмосферы - основные причины меридиональной смены природных зон, в Евразии, где суша достигает максимальных размеров, меридиональное изменение природных зон прослеживается особенно хорошо.

В умеренном поясе западный перенос относительно равномерно приносит влагу на западные побережья. На восточных побережьях - муссонная циркуляция (дождливый и сухой сезоны). При движении в глубь материка леса западного побережья сменяются степями, полупустынями и пустынями. По мере приближения к восточному побережью вновь появляются леса, но другого типа.

Вопросы и задания:

Вопрос: От чего зависит увлажнение территорий. Как увлажнение влияет на природные комплексы?

Ответ: Увлажнение территорий зависит от количества осадков, соотношения тепла и влаги. Чем теплее тем больше влаги испаряется.

Равное количество выпадаемых осадков в разных поясах приводит к разным последствиям: например 200мл. осадков в холодном субарктическом поясе избыточна (может привести к образованию болот), а в тропическом слишком недостаточна (может привести к образованию пустынь).

Вопрос: Почему природные зоны на материках не везде последовательно сменяются с севера на юг?

Ответ: Расположение природных зон на материках, подчиняется закону широкой зональности, т. е. они изменяются с севера на юг с увеличением количества солнечной радиации. Однако есть и существенные отличия, объясняются условиями атмосферной циркуляции над материком, некоторые природные зоны сменяют друг друга с запада на восток (по меридианальности), ведь восточные и западные окраины материка наиболее увлажненные, а внутренние районы намного суше.

Вопрос: Существуют ли природные комплексы в океане и почему?

Ответ: В океане существует деление на природные пояса или зон, оно похоже на деление по принципу широтной зональности природных зон суши, только без выделения типов климата.

То есть арктический, субарктический, северный и южный умеренный, северный и южный субтропический, северный и южный тропический, северный и южный субэкваториальный, экваториальный, субантарктический, антарктический.

Выделяются кроме того крупные и более мелкие природные комплексы: самые крупные - океаны, более мелкие - моря, еще более мелкие - заливы, проливы, самые мелкие - части заливов и так далее.

Кроме того, в океане действует и закон высотной поясности как на суше, что позволяет разделить природные комплексы океана на комплексы литорали (прибрежные воды, мелководье), пелагиали (поверхностные воды в открытом море), батиали (среднеглубокие районы океаны) и абиссали (наиболее глубоководные части океана).

По количеству выпадающих осадков ещё нельзя судить об обеспеченности территории влагой. Необходимо учитывать возможное испарение - испаряемость. Она зависит от количества солнечного тепла: чем больше его, тем больше влаги может испариться, если она есть. Испаряемость может быть большой, а испарение маленьким. Например, в Сахаре испаряемость (сколько влаги может испариться при данной температуре) 4500 мм/год, а испарение (сколько действительно испаряется) всего 100 мм/год. По соотношению испаряемости и испарения судят об увлажненности территории. Для определения увлажнения пользуются коэффициентом увлажнения. Коэффициент увлажнения – отношение годового количества осадков к испаряемости за один и тот же промежуток времени. Он выражается дробью в процентах. Если коэффициент равен 1 - увлажнение достаточное, если меньше 1, увлажнение недостаточное, а если больше 1, то увлажнение избыточное. По степени увлажнения выделяются влажные (гумидные) и сухие (аридные) области.

Савцова Т.М. Общее землеведение, М.,2003, стр. 94-112

Мильков Ф.Н. «Общее землеведение», М., 1990, стр. 59-62

Любушкина С.Г Общее землеведение, М.,2004, стр. 55-69

ЛЗ 13-14 Циркуляция атмосферы

1.Факторы, формирующие циркуляцию атмосферы.

2. Циркуляция воздушных масс в экваториально-тропических широтах

3. Циркуляция воздушных масс во внетропических широтах

1.Факторы, формирующие циркуляцию атмосферы.

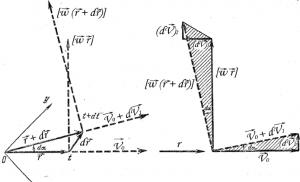

Планетарная циркуляция атмосферы складывается под влиянием трех главных факторов: во-первых, зонального распределения солнечной радиации и соответственно температуры и давления; во-вторых, осевого вращения Земли и связанного с ним отклонения воздушных потоков от градиентного направления;в-третьих, неоднородности земной поверхности - наличия материков и океанов с разными физическими характеристиками воздуха над ними. Все эти факторы усложняют общую циркуляцию атмосферы.

На однородной не вращающейся Земле распределение температуры и давления у земной поверхности отвечало бы термическим условиям и имело бы широтный характер: температура уменьшалась бы от низких широт («нагревателя») к полюсам («холодильникам»). В связи с этим над экватором теплый воздух поднимался бы, а у полюсов холодный воздух опускался бы к земной поверхности. При этом в верхней тропосфере над экватором происходило бы скопление воздуха и было бы повышенное давление, убывающее к полюсам. Воздух при этом оттекал бы на высоте в том же направлении - от экватора к полюсам, что приводило бы к уменьшению давления над экватором и увеличению его на полюсах. Близ земной поверхности воздух оттекал бы от полюсов с их высоким давлением к экватору в меридиональном направлении. Таким образом, первая причина циркуляции термическая: температурная разница между широтами обусловливает различие их давления и меридиональную слагающую общей циркуляции атмосферы. На реальной Земле это выражается в существовании на уровне моря у экватора термического пояса пониженного давления, а у полюсов (особенно у Южного) - областей повышенного давления.

На однородной вращающейся Земле на высоте (в верхней тропосфере и нижней стратосфере) ветер, оттекая от экватора к полюсам, должен отклоняться вправо в северном полушарии, влево - в южном и становиться западным. В нижней тропосфере, выше слоя трения (на высоте более 1 км), оттекая от полюсов к экватору и отклоняясь, ветер стал бы восточным, а в слое трения - северо-восточным в северном полушарии и юго-восточным в южном. Таким образом, вторая причина циркуляции динамическая: вращение планеты обусловливает зональную слагающую общей циркуляции атмосферы.

Увлажнение территории

Увлажне́ние террито́рии

соотношение между количеством выпадающих осадков и испаряемостью (или температурой воздуха, поскольку испаряемость хорошо коррелирует с последней). При избыточном увлажнении осадки превышают испаряемость и избыток выпавшей воды удаляется из данной местности подземным и речным стоком; часто встречается заболачивание. При недостаточном увлажнении осадков выпадает меньше, чем их может испариться.

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. - М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Смотреть что такое "увлажнение территории" в других словарях:

Территории, соотношение между количеством выпадающих в данной местности атмосферных осадков и испаряемостью. Для количественной характеристики увлажнения служат коэффициенты увлажнения, индексы аридности и гумидности. Экологический… … Экологический словарь

Пригодные для использования воды; практически все воды гидросферы, т. е. воды рек, озёр, каналов, водохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, вода (льды) горных и полярных ледников, водяные пары атмосферы. В понятие В …

Достигает в длину 1 595 км, что составляет примерно 46,9 % береговой линии Чёрного моря. Таким образом, Турция имеет самый широкий доступ к акватории Чёрного моря, контролируя фактически всю южную половину его побережья. Тем не менее,… … Википедия

Сельское поселение России (АЕ 3 го уровня) Страна … Википедия

- (a. balance of water; н. Wasserbilanz; ф. bilan d eau; и. balance de agua) количеств. выражение круговорота воды в атмосфере, гидросфере, на Земле в целом или отд. её p нах. Xарактеризует все формы прихода и расхода воды в жидком,… … Геологическая энциклопедия

АККЛИМАТИЗАЦИЯ - – процесс приспособления организма человека к новым климатогеографическим условиям (горной местности, условиям жаркого или холодного климата и т. п.). Акклиматизация в горной местности. Основными факторами, отрицательно влияющими на организм в… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Крайний С. территории СССР и острова Северного Ледовитого океана относятся к арктическому и субарктическому климатическим поясам, большая часть страны расположена в пределах умеренного пояса, южные районы Крыма, Кавказа и Средней Азии в… … Большая советская энциклопедия

Климат - (Climate) Основные типы климата, изменение климата, благоприятный климат, климат в странах мира Показатели климата, климат в Великобритании, климат в Италии, климат в Канаде, климат в Польше, климат в Украине Содержание Содержание Раздел 1.… … Энциклопедия инвестора

Природные зоны, сменяющие друг друга от полюсов к экватору, различаются по типам почв. Полярная зона (зона арктических пустынь). Арктическая суша – это острова и узкие участки материковых побережий Азии и Северной Америки. Арктическая зона… … Географическая энциклопедия

К удалению|29 мая 2008 Лесорастительные зоны (Природные зоны России) В распределении тепла и влаги на поверхности Земли наблюдается широкая зональность. Поэтому растительность и почвы распределяются также зонально, образуя систему последовательно … Википедия