Сравнение красной и белой армии. Экономическая политика красных в деревне

Внутренняя политика "красных" и "белых". Завершение Гражданской войны

Политика военного коммунизма

С началом Гражданской войны кризис в экономике усилился. От промышленного центра были отрезаны сырьевые районы, губернии, обеспечивавшие страну хлебом. Многие промышленные города оказались в руках белых. Экономические связи между предприятиями, между городом и деревней распались. В городах начался голод.

Острое военное противостояние с белыми, нужда в средствах для бесперебойного снабжения Красной Армии вооружением, боеприпасами, одеждой, обувью, продовольствием требовали одного: экономику нужно подчинить потребностям войны, максимально мобилизовать все ресурсы.

Социально-экономическая политика советской власти периода Гражданской войны позднее получила название «военный коммунизм».

Политика «военного коммунизма» предусматривала следующие меры:

- продовольственную диктатуру

, которая устанавливала монополию государства на хлеб и вводила право конфискации хлеба у крестьян с помощью вооруженных продотрядов

(продовольственные отряды) и комбедов

(комитеты бедноты). Для этого в середине мая 1918 г. ВЦИК в своем постановлении в связи с продовольственным кризисом обязал каждого владельца хлеба сдать его излишки. Те, кто не подчинялся этому решению, объявлялись врагами народа

. Тем, кто указывал на не сдавших излишки хлеба, обещалось вознаграждение (25% от изъятого). В случае оказания крестьянами сопротивления предписывалось применять вооруженную силу.

- продразверстку

(с января 1919 г.), т. е. обязательную сдачу крестьянами всех излишков хлеба и других продуктов по твердым государственным ценам, а фактически - бесплатно. Под натиском разверстки крестьяне сокращали посевные площади, поголовье скота, старательно прятали свои продукты. Следовательно снизилась урожайность, меньше стали собирать зерна и другой сельскохозяйственной продукции;

- ускоренную национализацию

крупной, средней и мелкой промышленности, а также транспорта;

- запрещение частной торговли и рынка

, объявление суровой борьбы, вплоть до расстрелов, с мешочничеством и спекуляцией;

- введение государственной монополии на внешнюю и внутреннюю торговлю

- свертывание товарно-денежных отношений

(в 1921 г. был даже подготовлен декрет об отмене денег) и гиперинфляцию рубля;

- натурализацию заработной платы

, нормированное снабжение и

уравнительное распределение по карточкам;

- уплотнение буржуазии

. В дома буржуаии подселялись рабочие, служащие.

- всеобщую трудовую повинность

и милитаризацию труда: власть сама определяла, где и когда работать человеку; рабочие и служащие переводились на положение мобилизованных, не имевших права самовольно оставлять рабочие места, что приравнивалось к дезертирству, а виновные подлежали суду военного трибунала;

- главкизм

- систему управления экономикой с помощью главных комитетов (главков) на основе жесткой централизации производства и административно-командных методов руководства предприятиями;

- бесплатность пользования коммунальными

, почтово-телеграфными, транспортными и другими услугами

.

Другие реформы:

1. Отделение церкви от государства и школы от церкви

2. Введение гражданского брака

3. Уравнение в правах мужчин и женщин

4. Реформа календаря: после 31 января 1918 г. наступило 14 февраля 1918 г.

5. Перенос столицы в Москву

6. Реформа алфавита: из алфавита исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е,Ф, И; исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака

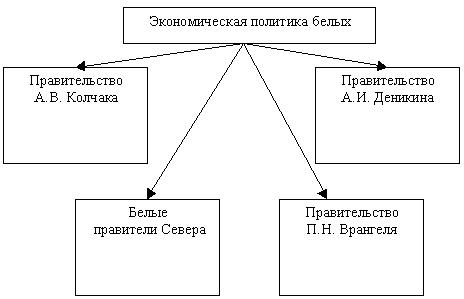

Экономическая политика белых

Белые правительства не выступали открыто за возвращение к старым порядкам. Они выдвинули лозунг непредрешенности будущего общественного строя России, который должны были определить Учредительное собрание или Земский собор. Признавая необходимость решения аграрного и рабочего вопросов, белые правительства пытались разрабатывать компромиссные законопроекты. Однако в целом им так и не удалось выработать четкой позиции по этим и другим острейшим проблемам.

Деникин мечтал о том дне, когда Россия вновь станет великой и неделимой. Генерал считал, что с большевиками нужно бороться до конца и в итоге полностью их уничтожить. При нём была принята «Декларация», которая сохраняла за собственниками право на землю, а также предусматривала обеспечение интересов трудового народа. Деникин отменил указ Временного правительства о хлебной монополии, а также разработал план «Земельного закона», согласно которому крестьянин мог выкупить землю у помещика.

Приоритетным направлением в экономической политике Колчака было наделение землей малоземельных крестьян и тех крестьян, у которых вовсе нет земли. Колчак считал, что захват красными собственности - это произвол и мародерство. Все награбленное необходимо вернуть владельцам - фабрикантам, помещикам. Врангель создал политическую реформу, согласно которой ограничивалось крупное помещичье землевладение, увеличивались земельные наделы для крестьян-середняков, а также предусматривалось обеспечение крестьян промышленными товарами. И Деникин, и Врангель, и Колчак отменили большевистский «Декрет о земле», но, как показывает история, не смогли придумать достойную альтернативу. Нежизнеспособность экономических реформ белых режимов заключалась в недолговечности этих правительств. Если бы не экономическая и военная помощь Антанты, белые режимы пали бы гораздо раньше.

Минусы обоих направлений:

Политика белых и красных в Гражданской войне радикально отличалась. Тем не менее ни одна из них не была на 100% эффективной. Каждое стратегическое направление имело свои минусы.

«Военный коммунизм»

критиковали даже сами коммунисты. После принятия этой политики большевики ожидали небывалый рост экономики, но на деле всё оказалось по-другому. Все решения были экономически безграмотными, в результате сократилась производительность труда, люди голодали, а многие крестьяне не видели стимула перерабатывать. Уменьшился выпуск промышленной продукции, наметился спад в сельском хозяйстве. В финансовом секторе создалась гиперинфляция, которой не было даже при царе и Временном правительстве. Людей косил голод.

Большим минусом белых режимов

являлась их неспособность провести вразумительную земельную политику. Ни Врангель, ни Деникин, ни Колчак так и не выработали закон, который бы поддержали массы в лице рабочих и крестьян. Кроме того, недолговечность власти белых не позволила им в полной мере реализовать свои планы развития экономики государства.

"Малая Гражданская война"

Гражданская война имела тяжелейшие последствия для страны. К 1921 г. население России по сравнению с осенью 1917 г. сократилось почти на 13 млн человек, промышленное производство уменьшилось на 70 %. В полном упадке был транспорт, добыча угля и нефти находилась на уровне конца XIX в., резко сократились посевные площади, продукция сельского хозяйства составляла 67 % довоенного уровня. Народ был измучен.

Одним из наиболее трагических последствий военных лет была детская беспризорность

. По официальным данным, в 1922 г. в республике насчитывалось 7 млн беспризорных детей. Явление приобрело такие угрожающие масштабы, что главой Комиссии по улучшению жизни детей, призванной бороться с беспризорностью, был назначен председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский. Весной и летом 1921 г. страшный голод

разразился в Поволжье. Он был спровоцирован не столько сильной засухой, сколько тем, что после конфискации излишков продукции осенью у крестьян не осталось ни зерна для посевов, ни желания обрабатывать землю. От голода погибло более 5 млн человек.

Особенно напряженная обстановка сложилась в Тамбовской губернии, где лето 1920 г. выдалось засушливым. Когда тамбовские крестьяне получили план продразверстки, не учитывающий этого обстоятельства, они взбунтовались. Во главе крестьянского восстания встал бывший начальник милиции Кирсановского уезда Тамбовской губернии эсер А. С. Антонов.

Одновременно с тамбовским вспыхнули крестьянские восстания в Поволжье, на Дону, Кубани, в Западной и Восточной Сибири, на Урале, в Белоруссии, Карелии, Средней Азии.

Период крестьянских выступлений 1920–1921 гг. был назван современниками «малой Гражданской войной». Крестьяне создавали свои армии, штурмовали и захватывали города, выдвигали политические требования, формировали органы крестьянской власти.

На подавление крестьянских восстаний была брошена вся мощь регулярной Красной Армии. Боевыми операциями командовали прославившиеся на полях Гражданской войны красные полководцы – М. Тухачевский, М. Фрунзе, С. Буденный, И. Якир, И. Уборевич и др. Широко применялись методы массового устрашения населения – взятие заложников, расстрелы родственников «бандитов», высылка на север целых деревень, им сочувствующих.

Кронштадтское восстание

Последствия Гражданской войны сказались и на городе. Из-за нехватки сырья и топлива закрылись многие предприятия. Рабочие оказывались на улице. Многие из них в поисках пропитания уехали в деревню. К 1921 г. Москва потеряла половину своих рабочих, Петроград – две трети. Резко упала производительность труда. В некоторых отраслях она достигала лишь 20 % довоенного уровня. В 1922 г. состоялось 538 стачек, число забастовщиков превысило 200 тыс. человек.

Но самым неприятным для большевиков стало то, что недовольство режимом первыми выразили Петроград – «колыбель революции» – и Кронштадт – надежная военная опора большевиков.

В феврале 1921 г.

в Петрограде было объявлено о закрытии из-за отсутствия сырья и топлива 93 промышленных предприятий, в том числе таких крупных, как Путиловский, Сестрорецкий, «Треугольник». Возмущенные рабочие вышли на улицы, начались забастовки. По приказу властей демонстрации разгоняли петроградские курсанты. В городе ввели военное положение.

Волнения достигли Кронштадта. 28 февраля 1921 г.

на линкоре «Петропавловск» было созвано собрание, составлена резолюция с требованиями. 1 марта она была утверждена на митинге гарнизона и жителей города.

Делегацию кронштадтцев, направленную в охваченный забастовками Петроград, арестовали. В ответ в Кронштадте был создан Временный революционный комитет. 2 марта советское правительство объявило кронштадтское движение мятежом и ввело осадное положение в Петрограде. Всякие переговоры с «мятежниками» были отвергнуты, а прибывший в Петроград 5 марта Троцкий заговорил с моряками языком ультиматума. На ультиматум Кронштадт не ответил. Тогда на берег Финского залива стали стягивать войска. Для руководства операцией по штурму крепости прибыли главком Красной Армии С. Каменев и командующий Западным фронтом М. Тухачевский. Военные специалисты не могли не понимать, сколь велики будут жертвы. Но приказ о штурме был отдан. Красноармейцы наступали по рыхлому мартовскому льду, на открытом пространстве, под огнем. Первый штурм был неудачным. Во втором штурме принимали участие делегаты X съезда РКП(б). 18 марта Кронштадт прекратил сопротивление. Часть матросов (6–8 тыс.) ушла в Финляндию. Более 2,5 тыс. попали в плен. Их ожидала суровая расправа.

1. Хорошая организация красной Армии

2. Разрозненность белой армии и отсутствие согласованности

3. Большевики контролировали промышленный центр страны с ж\д, а белых в основном были сосредоточены на окраинах

4. Поддержка преобладающей части населения - мелкого и среднего кретьянства

5. Союзничество белых с интервентами.

6. Отсутсвие четкой программы действий в стане белых

«Итоги «русской смуты».

Для России Гражданская война и интервенция обернулись величайшей трагедией. Ущерб, нанесенный народному хозяйству, превысил 50 млрд золотых рублей. Промышленное производство сократилось в 1920 г. по сравнению с 1913 г. в 7 раз, сельскохозяйственное - на 38%. Почти вдвое уменьшилась численность рабочего класса. Часть пролетариев погибла на фронтах, часть осела в различных государственно-бюрократических структурах или вернулась в деревню.

В боях, а также от голода, болезней, белого и красного террора погибло 8 млн человек. Около 2 млн человек - почти вся политическая, финансово-промышленная, в меньшей степени научно-художественная элита дореволюционной России - были вынуждены эмигрировать. Под воздействием небывалой жестокости братоубийственной войны деформировалось общественное сознание. В нем удивительным образом уживались вера в светлые идеалы и во всемогущество насилия, революционный романтизм и пренебрежение человеческой жизнью.

Большевизм победил, сохранив государственность и суверенитет России. Однако поддержка, полученная им со стороны непролетарских слоев населения и определенной части рабочего класса, носила ограниченный, условный характер (выбор из двух зол меньшего), что предвещало новые великие потрясения.

Файл с выполненными заданиями и ответами на вопросы присылайте по адресу:[email protected]

Красный и белый террор

Ночь с 16 на 17 июля 1918 г. – расстрел бывшего императора Николая II и его семьи в Екатеринбурге.

Гражданская война осложнялась иностранным вмешательством. В декабре 1917 г.Румыния заняла Бессарабию. Центральная Рада на Украине заключила сеператный договор с Германией и пригласила ее войска на свою территорию. Турция вторглась в Закавказье вскоре там появились и немцы. В к.1917 г. на Дальнем Востоке начали высаживаться американцы,японцы и англичане.6 марта 1918 г.английский десант выса-дился в Мурманске. Антанта не признала Брестский мир. В апреле 1918 г. Англичане и французы высадились во Владивостоке. Ленин призвал дать отпор агрессорам. Осенью,после поражения Германия войска Антанты появились под Одессой, Баку, в Крыму, но из-за брожения в войсках Запад вынужден был отозвать войска обратно.К 1920 г. Англичане, французы, и американцы отказались от вооруженного вмешательства и сделали ставку на помощь белогвардейцам.Япония оставалась на Дальнем Востоке до 1922 г.

В начале для получения продовольствия правительство использовало товарообмен, но в условиях развала экономики промышленных товаров не хватало и крестьяне не спешили отдавать хлеб государству в обмен на реквизиционные чеки. Над страной нависла уг-роза голода.В столицах выдавали по 50-100 г хлеба в сутки на человека. 13 мая ВЦИК установил душевые нормы потреб-ления хлеба для крестьян. Весь хлеб сверх установленной нормы подлежал конфискации.

Для выполнения этой задачи создавались продотряды, наделенные чрезвычайными полномочиями.30 мая была введена продовольственная диктатура.11 июня 1918 г.был издан декрет о создании Комитетов деревенской бедноты. Они должны были изымать хлеб у кулаков и при этом часть хлеба оставляли себе. Комбеды фактически противостояли сельским Советам, где заседали кулаки. Это привело к началу гражданской войны в деревне.

В декабре комбеды, подрывавшие Советскую власть в деревне были распущены.Они не смогли увеличить поставки хлеба и спровоцировали ряд антисоветских восстаний.11 января 1919 г.появляется дек рет «О разверстке хлеба и фуража». Потребности государства в хлебе заранее определялись и распределялись между территориями. Выполнение плана хлебозаготовок было обязательным. Излишки крестьяне могли оставить у себя.

В условиях гражданской войны большевики взяли курс на ускоренную национализацию. в руки государства переходили даже мелкие предприятия с числом рабочих более 10 человек. Оборонные предприятия и транспорт перешли на военное положение. В стране вводилась обязательная трудовая повинность и трудовая мобилизация населения. Это выз-вало сложность с выплатой заработной платы.

По сути в стране сложился «военный коммунизм».

Стр 125. Основные положения экономической политики белых.

Колчак : В сентябре 1918 г. в Уфе состоялось совещание представителей всех антибольшевистских правительств, образовавшее единое «всероссийское» правительство – Уфимскую директорию, в котором главную роль играли лидеры эсеров. Наступление Красной армии заставило Уфимскую директорию перебраться в более безопасное место - Омск. Там на должность военного министра был приглашен адмирал А. В. Колчак. Наступление Красной армии заставило Уфимскую директорию перебраться в более безопасное место - Омск. Там на должность военного министра был приглашен адмирал А. В. Колчак. Не предусматривало решения аграного вопроса до окончания Гражданской войны. Жесткие меры Кочака вызвали массовое недовольство населения. Крестьянские восстания и партизанское движение охватили всю Сибирь.

Деникин: В марте 1919 г. правительство Деникина опубликовало проект земельной реформы. Сохранении за собственниками их прав на землю. Вскоре тыл Добровольческой армии начал также сотрясаться от крестьянских восстаний. На последнем этапе существования Добровольческой армии была предпринята попытка переосмысления идеологии и политики белого движения. Эта попытка связана с именем генерала П. Н. Врангеля

Врангель попытался воссоздать в Крыму прерванный Октябрем демократический порядок. 25 мая 1920 г. - «Закон о земле» часть помещичьих земель за небольшой выкуп передавалась в собственность крестьян

1. Был издан «Закон о волостных земствах и сельских общинах», которые должны были стать органами крестьянского самоуправления взамен сельских Советов.

2. Стремясь привлечь на свою сторону казачество, Врангель утвердил новое положение о порядке областной автономии ля казачьих земель.

3. Рабочим было обещано новое фабричное законодательство, реально защищающее их права.

Однако время было упущено. В середине ноября 1920 г. с войсками Врангеля было покончено

Н.Н. Юденич Белые правители севера издали указ, по которому помещикам в вращалисьвесь засеянный урожай, все покосные земли, усадьбы и инвентарь

Крестьяне:

Исход Гражданской войны зависел прежде всего от позиции крестьянства. Декрет о земле дал ему помещичью землю, но сражаться за советскую власть крестьяне не спешили. Введение продовольственной диктатуры они встретили враждебно и по стране прокатилась волна крестьянских восстаний. крестьяне укрывались от мобилизации и громили комбеды. Большевики объявили эти выступления кулацкими и бросили на их по давление отряды ВЧК. Руководители расстреливались на месте. Казачество колебалось в отношении большевиков. В свою очередь ряд большевистских руководителей считали казаков контрреволюционной силой враждебной остальному народу и против них началась политика «расказачивания». Богатых казаков истребляли, у середняков конфисковывали землю и имущество, всех казаков насильно разоружали. В ответ в ряде районов на юге вспыхнули крестьянские восстания.

Крестьяне были недовольны и политикой белых. Здесь их движение приобретало пробольшевистский характер, т.к. белогвардейцы лишали их земли. Союзниками крестьян становились рабочие и в тылу белых возникал антибелогвардейский фронт, который укрепился за счет меньшевиков и эсеров, не сумевших договориться с белогвардейцами. В Сибири в начале белые получили от крестьян поддержку, т.к. там помещичьего землевладения никогда не было. Крестьяне были недовольны и политикой белых. Здесь их движение приобретало пробольшевистский характер, т.к. белогвардейцы лишали их земли. Союзниками крестьян становились рабочие и в тылу белых возникал антибелогвардейский фронт, который укрепился за счет меньшевиков и эсеров, не сумевших договориться с белогвардейцами. В Сибири в начале белые получили от крестьян поддержку, т.к. там помещичьего землевладения никогда не было.

«Зеленое»движение охватило весь юг России. Наибольшего размаха оно достигло на Украине.Во главе повстанческой армии встал Н.Махно. Став председателем Совета в с.Гуляй-Поле он 25.09.17 подписал указ о ликвидации помещичьего землевладения. Во время немецкой оккупации он сражался не только с немцами но и с националистами-петлюровцами.

На освобожденные территории Махно не пускал и красных. В 1919 г. он занял Екатеринослав и начал контролировать большую часть Украины. Во время борьбы с Деникиным он влился в Красную Армию, но сохранял при этом свою политическую самосто-ятельность. После разгрома Врангеля махновцы были разоружены, т. к.не брезговали грабежами, но сам Махно с не большим отрядом продолжил борьбу и вскоре был вынужден эмигрировать за границу.

Великая Октябрьская революция отнюдь не является последним этапом становления большевистского режима в России. Участники Белого движения, даже будучи разбитыми на Родине, продолжали бороться с большевиками из-за рубежа. Борьба красных и белых длилась вплоть до 30х годов XX века, и у сторонников монархии были бы все шансы победить, будь идеология белогвардейского движения хоть немного более четкой, а сама Белая гвардия - более сплоченной.

Значительный вклад в успех большевиков внесли политики - Ленин, Троцкий и другие - тщательно проработавшие идеологический фундамент, на котором и был возведен Советский союз. Четко прописанные, качественные лозунги, умелые ораторы, отлично организованная пропаганда оказали на население влияние, обеспечившее победу революции. Белые же, будучи в большинстве своем представителями военной интеллигенции, не были хорошими политиками. Разобщенность и отсутствие ясной идеологической платформы сыграли свою роль - медленно, но верно белое движение сдало свои позиции.

Экономическая политика белых и красных

Однако, если в качестве примера проанализировать ту же экономическую политику, проводимую красными и белыми, становится ясно, что действия большевиков полностью расходились с их словами. И, как это ни парадоксально, именно экономическая политика белых была основана на раздаче земель и хлеба малоимущим слоям населения. Так, в 1919г. по инициативе Деникина была принята "Декларация о земле", защищавшая интересы трудящихся и сохранявшая право собственников на их землю. Он же отменил хлебную монополию Временного правительства и подготовил проект "Земельного закона" по которому крестьяне могли выкупать некоторое количество земли у помещиков.

Не отставали от него и Колчак с Врангелем. Экономическая программа Колчака включала в себя раздачу земли беднякам, возврат земель их прежним хозяевам и решение земельного вопроса, возникшего вследствие роста населения при Николае II. Политика Врангеля, в свою очередь, была ориентирована на зажиточное крестьянство. Ее основной являлась земельная реформа, целью которой были ограничение земельных наделов крупных помещиков, увеличение земель, принадлежащих средней крестьянской прослойке, и поддержка свободной рыночной торговли.

Красные же, обещавшие землю крестьянам, а фабрики - рабочим, начали свое правление введением "военного коммунизма", продразверсткой (реквизицией зерна у крестьян) и повсеместной национализацией предприятий. За военным коммунизмом последовали НЭП с уничтожением остатков зажиточных слоев общества и коллективизация, в период которой большевики перешли к политике раскулачивания .

Впрочем, не всегда политика большевиков била по благополучию населения страны. Так, например, новое правительство, стремясь поддержать коллективные хозяйства, выделило огромные средства на ссуды и кредиты. К сожалению, такая финансовая политика государства не привела к росту производительности: большая половина средств, выделенных из бюджета, осела в карманах чиновников.

Конечно, утверждать, что в случае победы белых все было бы значительно лучше - заведомо бессмысленно. Неизвестно, как сложилась бы судьба России, если бы белогвардейское движение одержало победу. Ясно одно: в истории, как и в жизни, не бывает ни плохих, ни хороших. Есть проигравшие и победившие - и именно последние историю и пишут.

Заполни схему:Политика

военного

коммунизма

Военный

коммунизм

?

?

чрезвычайными условиями

Гражданской войны. У нее

была единственная цель -

сконцентрировать все силы

для победы над

противником.В новом обществе, полагали

они, не будет частной

собственности, торговли,

рыночных отношений,

производство будет подчинено

единому плану, труд станет

всеобщим, а распределение

материальных благ -

уравнительным.

Заполни схему:

Политикавоенного

коммунизма

Подчинена

целям

войны

Напоминала

коммунизм

Словарь:

«Военный коммунизм» – этосоциально-экономическая

политика советского

государства в годы

Гражданской войны, взявшая

курс на быстрое построение

социализма в стране.

Основные мероприятия:

МероприятияПромышленность

С/Х

ТДО

Проанализируй диаграмму:

Декрет о трудовой повинности:

Что такое трудоваяповинность?

2. Какие меры обеспечивали

ее выполнение?

3. С какой целью она

вводилась?

1.Январь 1920г.- введение трудовой повинности (все

трудоспособные граждане от 16 до 50 лет обязаны

были заниматься общественно-полезным трудом).«Братья крестьяне, взываем о помощи…» листовка большевиков,

распространяемая по деревням.Цюрупа А.Д. –

нарком

продовольствия

13 мая 1918г. - Декретом ВЦИК объявляется

продовольственная диктатура:

-устанавливалась твердая цена на хлеб;

-свободная торговля хлебом запрещена;

-крестьяне были обязаны сдавать «излишки» хлеба

государству по твердым ценам.

Январь 1919г. – вводится продразверстка, создаются

продотряды.

Выбери правильные ответы:

1. Какие цели преследовал декрет от 11 января 1919 г. «О развёрсткехлеба и фуража»?

А) усилить позиции комбедов

Б) вернуть доверие среднего крестьянства

В) ликвидировать кулачество

2. Что изменилось в деревне после введения продразвёрстки?

А) крестьянам заранее сообщали, какое количество хлеба им

предстоит сдать государству

Б) крестьянам оставляли половину полученного урожая

В) продразвёрстка распространялась только на кулаков

Словарь:

Продразверстка – обязательнаясдача крестьянами

государству по твердым

ценам всех излишков хлеба и

других продуктов.Продразверстка проводилась по классовому

принципу: с бедных крестьян ничего, с середняка

умеренно, с богатого много. В 1920 г. продразверстка

распространилась на картофель и другие

сельскохозяйственные продукты.Продразверстка в действии.

Экономическая политика белых

Лидер белого движенияА. В. Колчак

А. И. Деникин

Правители Севера

П. Н. Врангель

Предлагаемые меры и

реформыАдмирал Колчак

Решение

крестьянского

вопроса

откладывалось

до окончания

гражданской

войны.

Декреты советской

власти о земле

объявлялись

незаконными

Генерал Деникин

1919 г. проект

земельной

реформы. Земля

распределяется

путем

добровольных

соглашений

крестьян и

помещиков.

Земля возвращалась

помещикам.

Окончательное решение

земельного вопроса

откладывалось до окончания

войны.

Какое из этих решений белых генералов вам кажется наиболее

популярной для народа и почему?

Барон Врангель

25 мая 1920 г. Закон о

земле.

Земля трудящимся.

Защита он захватов земель.

Помещикам 30% земли.

Крестьяне платят за

отчужденную от помещиков

землю государству зерном.

5. Создание волостных и

сельских общин.

6. Автономия казачьих земель.

1.

2.

1. Политика военного коммунизма С началом Гражданской войны кризис в экономике усилился От промышленного центра были отрезаны сырьевые районы Многие города оказались в руках белых Экономические связи между предприятиями, городом и деревней распались В городах начался голод

Социально-экономическая политика советской власти в годы Гражданской войны получила название «военный коммунизм»: -военный, т.к. единственной целью была концентрация сил для победы над противником -Коммунизм, т.к. на эту политику оказали идеологическое воздействие большевики (отсутствие частной собственности, торговли, уравнительная система распределения)

А промышленности был взят курс на ускоренную национализацию всех отраслей Бывшие собственники лишались всех доходов Вся промышленность подчинена нуждам фронта Предприятия, не связанные с фронтом, закрывались Введена всеобщая трудовая повинность и трудовая мобилизация населения в возрасте от 16 до 50 лет

В качестве заработной платы рабочим вместо денег выдавали продуктовый паек, талоны на питание в столовой, предметы первой необходимости Отменена плата за проезд в транспорте, за жилье, коммунальные услуги Товарно-денежные отношения упразднены: все товары распределялись государством

2. Сельское хозяйство в период военного коммунизма 2 декабря 1918 г. были распущены комбеды Но это не помогло наладить поставки хлеба Цены на хлеб были высокими Началось возмущение крестьянства В этой обстановке необходимо было вернуть доверие среднего крестьянства

11 декабря был издан Декрет о разверстке хлеба и фуража: -Государство сообщало точную цифру своих потребностей в хлебе и фураже -Затем распределяло(разверстывало) ее по губерниям, уездам, дворам -Выполнение плана хлебозаготовок было обязательным -Продразверстка исходила не из возможностей крестьянства, а из потребностей государства

Часто изымались не излишки, а необходимые запасы хлеба Продразверстка проводилась по классовому принципу: -С бедных крестьян – ничего -С середняка – умеренно -С богатого – много С 1920 г. Продразверстка распространялась на картофель и другие сельскохозяйственные продукты

Белые правители Севера России: -Помещикам возвращался засеянный урожай, все покосы, усадьбы и инвентарь -Пашня оставалась за крестьянами до решения земельного вопроса Учредительным собранием Но в условиях Севера ценными были покосы, поэтому крестьяне оказывались в зависимости от помещиков

Сущность его земельной реформы: -Земля – трудящимся на ней хозяевам -За прежними владельцами сохранить часть их земель -Новые хозяева должны платить прежним за землю частью своего урожая -Расчеты между новыми и прежними хозяевами должно осуществлять государство

По реформе Врангеля должны были создаваться волостные земства и сельские общины Они должны стать органами крестьянского самоуправления взамен сельских Советов Врангель утвердил новое положение об автономии для казачьих земель Рабочим было обещано новое фабричное законодательство, защищающее их права