Как были вооружены русские войска татары кратко. Из кого состояли монгольские войска. Русь под игом

За полвека непрерывных войн на

территории от Желтого моря до моря

Черного Чингисхан подчинил 720 народов.

Только в личной охране полководца

было 10 тысяч всадников; его собственная

армия насчитывала 120 тысяч

человек, а в случае необходимости монголы

могли выставить 300-тысячную

армию.

Монголы были скотоводами. Поэтому

войско их было конным. Всадники отлично

владели луком, пикой, саблей.

Пики были снабжены крючьями для

стаскивания противника с лошади.

Стрелами с калеными наконечниками

кавалеристы стреляли по воинам, защищенным

доспехами, легкие стрелы

применялись в стрельбе по дальним незащищенным

целям.

Для того чтобы легче управлять

боем, отряды были в одежде определенного

цвета, лошади в отряд подбирались

одной масти.

Монголы избегали фронтальных сражений

и рукопашного боя. Они атаковали

фланги и тыл противника, устраивали

засады, ложные отступления.

Итальянский монах Плано Карпини, побывавший

в Монголии в 1246 году, так

рассказывал об их тактике: «Надо знать,

что всякий раз, как они завидят врагов,

они идут на них, и каждый бросает в

своих противников три или четыре стрелы;

и если они видят, что не могут их

победить, то отступают вспять к своим.

И это они делают ради обмана, чтобы

враги преследовали их до тех мест, где

они устроили засаду...

Вожди или начальники войска не

вступают в бой, но стоят вдали против

войска врагов и имеют рядом с собой на

конях отроков, а также женщин... Иногда

они делают изображения людей и

помещают их на лошадей; это они делают

для того, чтобы заставить думать о

большом количестве воюющих...

Перед лицом врагов они посылают отряд пленных... может быть, с ними

идут и какие-нибудь татары. Свои отряды

они посылают далеко справа и

слева, чтобы их не видели противники,

и таким образом окружают противников

и замыкают в середину; и таким образом

они начинают сражаться со всех

Сторон... А если случайно противники

удачно сражаются, то татары устраивают

им дорогу для бегства, и сразу,

как те начнут бежать и отделяться

друг от друга, они их преследуют и тогда

во время бегства убивают больше,

чем могут умертвить на войне».

В монгольском войске была жестокая

дисциплина. «Если из десяти человек

бежит один, или двое, или трое, или даже

больше, то все они умерщвляются,

и если бегут все десять, а не бегут другие

сто, то все умерщвляются; и, говоря

кратко, если они не отступают все сообща,

то все бегущие умерщвляются.

Точно так же, если один, или двое, или

больше смело вступают в бой, а десять

других не следуют, то их также умерщвляют,

а если из десяти попадают в

плен один или больше, другие же товарищи

не освобождают их, то они также

умерщвляются».

Монголы в Китае и Персии взяли в

плен много военных специалистов. Поэтому

вся военная техника того времени

была у них на вооружении. Их катапульты

метали десятипудовые камни.

Стены крепостей они разбивали таранами,

сжигали нефтяными бомбами или

взрывали пороховыми зарядами. Сын

Чингисхана Тулуй при осаде Мерва в

Средней Азии применил 3 тысячи баллист,

300 катапульт, 700 машин для метания

горшков с горючей смесью, 4 тысячи

штурмовых лестниц.

Раз уж мы упомянули Мерв, то нельзя

не сказать о поголовном истреблении

его жителей, когда город в 1221 году

пал. Завоеватели тринадцать дней вели

подсчет убитых.

Опыт военных действий. Первоклассное

оружие. Железная дисциплина. Неистощимые

резервы. Единая власть. Вот

с каким врагом предстояло встретиться

русскому войску.

I. Введение ………………………………………………………………..….... 3 стр.

II. Монголо-татарское войско: …………………………………………..…..4-8 стр.

1. Дисциплина

2. Состав войска

3. Вооружение

4. Тактика боя

III. Русское войско: ………………..………………………………………...8-12 стр.

1. Дисциплина

2. Состав войска

3. Вооружение

4. Тактика боя

IV. Заключение……………………………………………………………...13 -14 стр.

V. Литература…………………………………………….………………….….15 стр.

Приложение ………………………………………………………………………………..16-19 стр.

Приложение …………………………………………………………………………….….20-23 стр.

Введение

До сих пор интересно, почему племена монголов, не имеющие городов и ведущие кочевой образ жизни, смогли захватить такое огромное и могучее государство, как Русь в XIII веке?

А ещё этот интерес усиливается при том факте, что русское войско разгромило крестоносцев из Европы в середине XIII века.

Поэтому, цель работы – сравнение монгольского и русского войска в XII - XIII веках.

Чтобы выполнить поставленную цель, нужно решить следующие задачи:

1. изучить литературу по теме исследования;

2. дать характеристику монголо-татарского и русского войск;

3. составить сравнительную таблицу по характеристике

монголо-татарского и русского войск.

Гипотеза:

Если предположить, что русское войско уступило монголо-татарскому войску

в чём-либо, то становится очевидным ответ на вопрос: “Почему племена монголов победили русских?”

Объект исследования:

Армии монголов и русских.

Предмет исследования:

Состояние армий монголов и русских.

Исследования: анализ, сравнение, обобщение.

Они обусловлены поставленными целью и задачами работы.

Практическая значимость работы состоит в том, что сделанные выводы обобщения, составленная сравнительная таблица, могут быть использованы на уроках истории.

Работа по своей структуре состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.

Монголо-татарское войско

“Пришла неслыханная рать, безбожные моавитяне, и зовут их татары, их же никто не знает, кто они и откуда пришли, и каков язык их, и какого племени они, и что за вера их…” 1

1. Дисциплина

Завоевания монголов, поразившие мир, были основаны на принципах железной дисциплины и военных порядках, внедренных Чингисханом. Монгольские племена были спаяны своим вождем в орду, единый "народ-войско". Вся общественная организация степняков строилась на своде законов. За бегство с поля боя одного воина из десятка казнился весь десяток, за бегство десятка казнилась сотня, а поскольку десятки состояли, как правило, из близких родственников, то понятно, что минутная трусость могла обернуться смертью отца, брата и случалась крайне редко. Смертной казнью каралось и малейшее неисполнение приказов военачальников . Установленные Чингисханом законы касались и гражданской жизни. 2

2. Состав войска

Монгольское войско состояло в основном из конницы, немного пехоты. Монголы – это наездники, выросшие на коне с малых лет. На диво дисциплинированные и стойкие в бою воины. Выносливость монгола и его коня изумительна. В походе их войска могли двигаться целые месяцы без запасов продовольствия. Для коня - подножный корм; овса и конюшни он не знает. Передовой отряд силою в две-три сотни, предшествовавший армии на расстоянии двух переходов, и такие же боковые отряды исполняли задачи не только охранения марша и разведки противника, но также и хозяйственной разведки - они давали знать, где подножный корм и водопой лучше. Кроме того, выдвигались особые отряды, имевшие задачей охранять кормовые места от непринимающих участия в войне кочевников.

Каждый конный воин вёл от одного до четырёх заводных коней, так что мог в походе менять лошадей, чем значительно увеличивалась длина переходов и сокращалась надобность в привалах и дневках. Быстрота передвижений монгольских войск была изумительна.

Выступление в поход заставало армию монголов в состоянии безупречной готовности: ничто не упущено, каждая мелочь в порядке и на своем месте; металлические части оружия и упряжи тщательно вычищены, баклаги наполнены, неприкосновенный запас продовольствия в комплекте. Все это подлежало строгой проверке начальников; упущения строжайше наказывались. 3

Главенствующую роль в армии занимала гвардия (кешик) Чингисхана, состоявшая из десяти тысяч воинов. Их называли “багатур” – богатыри. Они были основной ударной силой армии монголов, поэтому в гвардию набирали особо отличившихся воинов. Рядовой гвардеец в особых случаях имел право командовать любым отрядом других войск. На поле боя гвардия находилась в центре, возле Чингисхана. Остальное войско делилась на десятки тысяч ("тьмы" или "тумены"), тысячи, сотни и десятки бойцов. Во главе каждого подразделения стоял опытный и умелый военачальник. В войске Чингисхана исповедовался принцип назначения военачальников в соответствии с личными достоинствами. 4

____________________

1 “Летопись о нашествии монголо-татар на русскую землю”

2 Интернет-ресурсы: http://www. /war/book1/kto

3 Интернет-ресурсы: Эренжен Хара-Даван "Чингисхан как полководец и его наследие"

4 Интернет-ресурсы: Денисов заказал татаро-монгольское нашествие? М.: Флинта, 2008

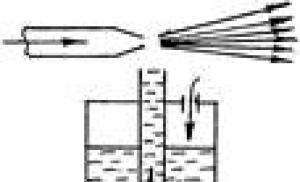

В составе монгольской армии была китайская дивизия, обслуживающая тяжелые боевые машины, в том числе и огнемёты. Последние метали в осажденные города разные горючие вещества: горящую нефть, так называемый "греческий огонь" и другие.

При осадах монголы прибегали также к минному искусству в его первобытной форме. Они умели производить наводнения, делали подкопы, подземные ходы и тому подобное.

С большим искусством монголы преодолевали водные преграды; имущество складывалось на камышовые плоты, привязанные к хвостам лошадей, люди пользовались для переправы бурдюками. Эта способность к приспособлению создала монгольским воинам репутацию каких-то сверхъестественных, дьявольских существ. 1

3. Вооружение

"Вооружение монголов превосходно: луки и стрелы, щиты и мечи; они самые лучшие лучники из всех народов", - так писал Марко Поло в своей “Книге”. 2

Оружие рядового воина состояло из короткого составного лука, сделанного из пластин дерева гибких пород, прикреплённых к центральному хлысту, для стрельбы с лошади, и второго лука такой же конструкции, только более длинного, чем первый, для стрельбы стоя. Дальность стрельбы из такого лука достигала ста восьмидесяти метров.3

____________________

1 Интернет-ресурсы: Эренжен Хара-Даван "Чингисхан как полководец и его наследие"

2 Марко Поло. “Книга о разнообразии мира”

3 Интернет-ресурсы: Денисов заказал татаро-монгольское нашествие? М.: Флинта, 2008

Стрелы в основном делились на легкие для дальней стрельбы и тяжелые с широким наконечником для ближнего боя. Одни предназначались для пробивания доспехов, другие – для поражения лошадей противника…Кроме этих стрел были еще сигнальные стрелы с отверстиями в наконечнике, которые в полете издавали громкий свист. Такие стрелы использовались и для указания направления стрельбы. У каждого воина было два колчана по тридцать стрел. 1

Воины были вооружены, кроме того, мечами и легкими саблями. Последние сильно изогнуты, остро заточены с одной стороны. Перекрестье на ордынских саблях имеет загнутые вверх и расплющенные концы. Под перекрестьем часто наваривалась обойма с языком, охватывающим часть лезвия - характерный признак работы ордынских оружейников.

Голова воина была защищена коническим, стальным шлемом с кожаными накладками, закрывающими шею. Тело воина защищал кожаный камзол, а в более поздние времена поверх камзола надевалась кольчуга или крепились металлические полосы. Всадники с мечами и саблями имели щит из кожи или ивы, а всадники с луками обходились без щита. 2

Пехота была вооружена различными формами древкового оружия: булавами , шестопёрами, чеканами, клевцами и кистенями. Воины были защищены пластинчатыми панцирями и шлемами. 3

____________________

1 Исторический журнал “Родина”. - М.: 1997. – стр.75 из 129.

2 Интернет-ресурсы: Денисов заказал татаро-монгольское нашествие? М.: Флинта, 2008

3 Интернет-ресурсы: http://ru. wikipedia. org/wiki/Армия_Монгольской_империи

“Они не умеют сражаться ножами и не носят их обнаженными. Щиты не используют, и лишь очень немногие используют копья. И когда используют их, то наносят удары сбоку. А на конце копья они привязывают шнур и держат его в руке. И еще, у некоторых на острие копья сделаны крючья…” - сообщает Средневековый автор Винсент из Бове.

Монголы носили китайское шёлковое бельё, которое не пробивалось стрелой, а втягивалось в рану вместе с наконечником, задерживая его проникновение. В армии монголов имелись хирурги из Китая.

4. Тактика боя

Война велась монголами обычно по следующей системе:

1. Собирался курултай, на котором обсуждался вопрос о предстоящей войне и ее плане. Там же постановляли все, что необходимо было для составления армии, а также определяли место и время сбора войск.

2. Высылались в неприятельскую страну шпионы и добывались "языки".

Историки расходятся в оценке военных талантов Чингисхана. Одни считают его одним из четырех величайших полководцев в истории человечества, другие приписывают победы талантам его военачальников. Одно, несомненно: созданная Чингисханом армия была непобедима независимо от того, стоял ли во главе ее сам великий хан или кто-то из его сподвижников. Его стратегия и тактика ошеломляли противника своей неожиданностью. К ее основным принципам можно отнести следующие:

- - война, даже перемежающаяся перемириями, ведется вплоть до полного уничтожения или капитуляции противника:

- - в отличие от обычных набегов кочевников, предпринимаемых с целью грабежа, конечной целью Чингисхана всегда являлось полное завоевание вражеской территории;

- - подчинившиеся на условиях признания вассальной зависимости государства ставятся под жесткий монгольский контроль. Широко распространенный в Средние века номинальный вассалитет изредка допускается только на первых порах.

К основам военной стратегии Чингисхана следует отнести также принцип удержания стратегической инициативы, максимальную подвижность и маневренность соединений. Почти во всех войнах монголы действовали против численно превосходящего противника, но в месте нанесения главного удара всегда добивались значительного численного перевеса. Удары всегда наносились сразу в нескольких направлениях. Благодаря этим приемам у противника складывалось впечатление, что он атакован несметными полчищами.

Подобная эффективность достигалась сочетанием железной дисциплины с поощрением инициативы, развитием навыков взаимодействия и взаимопомощи. В тренировке войск широко использовались загонные охоты, когда отряды охотников, двигаясь с разных направлений, постепенно сжимают кольцо. Тот же метод применялся и на войне.

Стоит отметить широкое привлечение в армию инородцев, любых формирований, готовых сражаться на стороне монголов. К примеру, на р.Калке в рядах монголов оказались бродники, обитавшие в восточноевропейских степях.

Нельзя не учитывать также постоянное изучение боевого опыта и внедрение новшеств. Наиболее яркий пример - использование достижений китайской инженерной мысли, широкое применение осадных и различных метательных орудий. Умение монголов брать города, в том числе хорошо укрепленные, имело для их противников роковые последствия: обычная тактика, применяемая против кочевников, - ввести войска в крепости и отсидеться - и в Средней Азии, и на Руси оказалась фатальной.

Монгольская конница была способна вести боевые действия практически в любой природной среде, в том числе в северных широтах (невыносимым для нее оказался только климат индийских пустынь).

Завоеватели для войны широко применяют местные ресурсы путем беспощадного организованного грабежа. Мастеров и специалистов они также находили среди местного населения.

Монголы широко использовали стратегическую и тактическую разведки, методы психологической войны, национальные конфликты, дипломатию для обмана и дезориентации противника.

Средневековые войны вообще отличались жестокостью, и ужас вызывало не столько обращение монголов к методу террора, сколько систематичность его применения. Массовое уничтожение населения на занятой территории должно было подорвать ресурсы сопротивления и парализовать ужасом оставшихся в живых.

На подчиненной территории разрушались все крепости, вводилось регулярное налогообложение. Управление поручалось местным феодалам, которые ставились под жесткий контроль монгольских «комиссаров» - даругачи. Последние, как и другие представители монгольской администрации, в большинстве своем также не были этническими монголами. Таким образом, покоренные страны становились базой для дальнейших завоеваний.

Множество великих империй разрушилось при жизни или вскоре после смерти их основателя. Беспощадная система, созданная Чингисханом, доказав свою эффективность, пережила его на несколько десятилетий.

Монгольская армия эпохи Чингисхана и его преемников - явление в мировой истории совершенно исключительное. Строго говоря, это относится не только к собственно армии: вообще вся организация военного дела в Монгольской державе поистине уникальна. Вышедшая из недр родового общества и упорядоченная гением Чингисхана, эта армия по своим боевым качествам далеко превосходила войска стран с тысячелетней историей. А многие элементы организации, стратегии, воинской дисциплины опередили свое время на столетия и лишь в XIX-XX веках вошли в практику искусства войны. Так что же представляла собой в XIII веке ария Монгольской империи?

Перейдем к вопросам, связанным со структурой, управлением, дисциплиной и иными элементами военной организации у монголов. И здесь представляется важным еще раз сказать, что все основы военного дела в Монгольской империи были заложены и разработаны Чингисханом, которого отнюдь нельзя назвать великим полководцем (на поле боя), но можно с уверенностью говорить о нем как об истинном военном гении.

Уже начиная с великого курултая 1206 года, на котором Темучин был провозглашен Чингисханом созданной им Монгольской империи, в основу организации войска была положена строгая десятичная система. В самом принципе деления армии на десятки, сотни и тысячи ничего нового для кочевников не было.

Однако Чингисхан сделал этот принцип поистине всеобъемлющим, разверстав на подобные структурные единицы не только армию, но и все монгольское общество.

Следование системе было чрезвычайно жестким: ни один воин не имел права ни при каких обстоятельствах покинуть свой десяток, и ни один десятник не мог принять в десяток кого бы то ни было. Единственным исключением из этого правила мог быть приказ самого хана.

Такая схема делала десяток или сотню действительно сплоченной боевой единицей: солдаты годами и даже десятилетиями действовали в едином составе, прекрасно зная способности, плюсы и минусы своих соратников. Кроме того, этот принцип чрезвычайно затруднял проникновение в собственно монгольскую армию вражеских лазутчиков и просто случайный людей.

Чингисхан отказался и от родового принципа построения армии.

И в армии полностью отменялся принцип родового подчинения: указания родовых вождей не имели для воинов никакой силы; приказы военного начальника - десятника, сотника, тысячника - должны были выполняться беспрекословно, под угрозой немедленной казни за невыполнение.

Первоначально основной воинской единицей монгольской армии была тысяча. В 1206 году Чингисхан назначил девяносто пять тысячников из числа самых проверенных и преданных людей.

Вскоре после великого курултая, исходя из военной целесообразности, Чингисхан сделал лучших своих тысячников темниками, а два старых соратника - Боорчу и Мухали - возглавили, соответственно, правое и левое крылья монгольского войска.

Структура монгольской армии, включавшая в себя войска правой и левой руки, а также центр, была утверждена все в том же 1206 году.

Однако позднее, в 1220-е годы, стратегическая необходимость, вызванная ростом количества театров военных действий, заставила Чингисхана фактически отказаться от этого принципа.

После среднеазиатского похода и появления нескольких фронтов эта структура была изменена. Чингисхан был вынужден отказаться от принципа единого войска. Формально крупнейшей воинской единицей оставался тумен, но для выполнения самых важных стратегических задач создавались крупные армейские группы, как правило, из двух-трех, реже из четырех туменов, и действующие как автономные боевые единицы. Общее командование такой группой получал наиболее подготовленный темник, который в этой ситуации становился как бы заместителем самого хана.

Спрос с военачальника за выполнение боевых заданий был велик. Даже своего любимца Шиги-Хутуху, после того, как тот потерпел неожиданное поражение от Джелаль ад-Дина при Перване, Чингисхан навсегда отстранил от высшего военного командования.

Отдавая безусловное предпочтение своим проверенным соратникам, Чингисхан, тем не менее, ясно давал понять, что для любого его воина карьера открыта, вплоть до самых высоких должностей. Об этом он недвусмысленно говорит в своем наставлении (билике), что фактически делало такую практику законом государства: «Всякий, кто может вести верно дом свой, может вести и владение; всякий кто может устроить десять человек согласно условию, прилично дать тому и тысячу, и тумен, и он может устроить хорошо». И наоборот, всякого не справляющегося со своими обязанностями командира ждало разжалование, а то и смертная казнь; новым начальником назначался человек из той же войсковой единицы, наиболее подходящий для этой командной должности. Чингисхан вывел и ещё один важный принцип командования - принцип, который в современной армии является основополагающим, но в полном объёме вошедшие в уставы европейских армий только к 19 веку. А именно, в случае отсутствия командира по какой-либо, даже самой незначительной причине, вместо него тут же ставился временный командир. Это правило действовало, даже если начальник отсутствовал несколько часов. Такая система была весьма эффективна в непредсказуемых условиях военных действий. Совершенно уникальным для средневековья с его безудержным восхвалением индивидуальных боевых качеств воина, выглядит ещё один принцип отбор командного состава. Правило это настолько удивительно и столь явно доказывает военно-организаторский талант Чингисхана, что его стоит привести здесь полностью. Чингисхан сказал: « Нет бахадура, подобного Есунбаю, и нет человека, подобного ему по дарованиям. Но так как он не страдает от тягот похода и не ведует голода и жажды, то считает всех прочих людей, нукеров и ратников подобного себе в перенесении тягот, они же не в силах (их переносить). По этой причине он не годен быть начальником. Достоин же быть таковым тот человек, который сам знает, что такое голод и жажда, и судит поэтому о состоянии других, тот, который в пути идёт с расчётом и не допускает, чтобы войско голодало и испытывало жажду, а скот отощал».

Таким образом, ответственность, налагаемая на командиров войсков, была весьма высокой. Помимо всего прочего, каждый начальник младшего и среднего звена отвечал за функциональную готовность своих воинов: им проверялось перед походом всё снаряжение каждого солдата - от комплекта вооружения до иголки с ниткой. Одна из статей Великой Ясы, утверждает, что за проступки своих солдат - расхлябанность, плохую готовность, тем более воинское преступление- командир наказывался одной мерой с ними: то есть, если солдат полежал смертной казни, то мог быть казнён и командир. Велик был спрос с командира, но не менее велика была и та власть, которой он пользовался в своём подразделении. Приказ любого начальника должен был выполняться безприкословно. В монгольской армии система управления и передачи приказов вышестоящих начальников была возведена на должную высоту.

Оперативное управление в условиях боевых действиях осуществлялась разными способами: устным приказом командира или от его имени через посыльного, сигнализацией бунчуками и приснопамятными свистящими стрелами, чётко разработанной системы звуковых сигналов, передаваемых трубами и боевыми барабанами - « накарами». И всё же не только (и даже не столько) порядок и дисциплина сделали монгольскую армию Чингисхана уникальным явлением в мировой истории. В этом было серьёзное отличие монгольской армии от армии, как прошлого, так и будущего: она не нуждалась ни в коммуникациях, ни в обозах; по сути, в боевом походе ей вообще не требовалось снабжение из вне. И с полным основанием любой монгольский воин мог выразить это словами известной латинской поговорки: « Всё своё ношу с собой».

В походе монгольское войско могло двигаться целыми месяцами, и даже годы без перевозимых за собой запасов продовольствия и фуража. Монгольский конь полностью находился на подножном корму: ему не нужны были ни конюшня, ни торба овса на ночь. Даже из-под снега он мог добывать себе пищу, и монголы никогда не знали принципа, которому подчинялись едва ли не все армии средневековья: «зимой не воюют». Специальные отряды монголов высылались вперёд, но их задачей была не только тактическая разведка; но и хозяйственная разведка - выбирались лучшие пастбища и определялись места для водопоя.

Удивительная была выносливость и не прихотливость монгола-воина. В походе он довольствовался тем, что удавалось добыть охотой или грабежом, при необходимости мог неделями питаться своим каменно-твердым хурутом, запасённым в седельных сумках. Когда ей становилось уже совсем нечего, монгольский воин мог питаться… кровью собственных коней. От монгольской лошади без особого ущерба для её здоровья можно было взять до полулитра крови. Наконец в пищу могли идти и павшие или покалечившиеся лошади. Ну а при первой же возможности конские стада вновь пополнялись за счёт захваченного скота.

Именно такие особенности и делали монгольскую армию самой выносливой, самой мобильной, самой не зависимой от внешних условий из всех армий, существовавших в истории человечества. И можно сказать без обиняков: такая армия была действительно способной завоевать весь мир: её боевые возможности вполне позволяли это. Основную массу монгольского войска, составляли легко вооруженные конные лучники. Но имелась и другая важная и значительная по численности группа - тяжёлая конница, вооруженная мечами и пиками. Они играли роль «Тарана», атакующая в глубоком строю с целью прорыва боевых порядков противника. И всадники, и лошади были защищены доспехами - сначала кожаными, из особо вываренной буйволовой кожи, которая для большей прочности часто покрывалась лаком.

Лак на доспехах выполнял и другую функцию: при не прямом попадании стрела или лезвие соскальзывали с лакированной поверхности - поэтому, например, лошадиный доспех лакировался почти всегда; люди же часто нашивали на свой доспех металлические бляшки. Уникальным являлась доведённая до автоматизма взаимодействие этих двух родов войск бой всегда начинали конные лучники. Они атаковали противника несколькими разомкнутыми параллельными волнами, непрерывно обстреливая его из луков; при этом всадники первых рядов, выбывшие из строя или израсходовавшие запас стрел, мгновенно заменялись воинами из задних шеренг. Плотность стрельбы была неимоверна: по свидетельству источников монгольские стрелы в бою « застилали солнце». Если враг не выдерживал этого массированного обстрела и поворачивал тыл, то лёгкая конница, вооруженная кроме луков и саблями, сама же и довершала разгром. Если же противник контратаковал, то монголы не принимали ближнего боя. Излюбленной тактикой было отступление с целью заманить противника под неожиданный удар из-за осады. Удар этот наносился тяжёлой конницей и почти всегда приводил к успеху. Важна была и разведывательная функция лучника: нанося, казалось бы, бессистемные удары то тут, то там, они тем самым проверяли готовность обороны противника.

А от этого уже зависело и направление главного удара. Вооружение лёгкой конницы было очень простым: это лук, колчан со стрелами и сабли. Доспехов ни у воинов, ни у лошадей не имелось, но это, как ни странно, вовсе не делало их слишком уязвимыми. Причиной тому являлась уникальность боевого монгольского лука - наверное, самого мощного боевого оружия воина до изобретения пороха. Монгольский лук был сравнительно не большим по размерам, но исключительно мощным и дальнобойным. Монгольский лук был очень мощным, а монгольские лучники обладали значительной физической силой. Это не удивительно, если вспомнить, что первой свой лук монгольский мальчик получал уже в три года, а упражнение в стрельбе были излюбленным занятием монголов. В бою монгольский воин без особого ущерба для меткости стрельбы был способен выпустить 6-8 стрел в минуту. Такая исключительная плотность стрельбы требовало весьма значительное количество стрел. Каждый монгольский воин перед отправлением в боевой поход должен был представить своему начальнику « три больших колчана, полных стрелами». Вместимость колчана составляло 60 стрел.

В бой монгол шёл с одним, а при необходимости с двумя полными колчанами - таким образом, в крупном сражении боезапас воина составлял 120 стрел. Монгольские стрелы и сами по себе представляют нечто особенное. Существовали специальные бронебойные наконечники, причем тоже разные - под кольчужный, под пластинчатый и под кожаный доспех. Были стрелы с очень широкими и острыми наконечниками (так называемый, «срезень»), способными отрезать руку, а то и голову. У начальников обязательно имелось несколько свистящих сигнальных стрел. Были и другие типы, которые применялись в зависимости от характера боя. Во время раскопок в Нижегородском Кремле 2001-2002 годах, археологами было найдено более 15 различных видов наконечников стрел. Почти все они были монгольского (татарского) происхождения и относились к 13-14 векам. Другим важным оружием легкоконного воина являлась сабля. Сабельные клинки были очень легкими, слабо изогнутыми и рубящими с одной стороны. Сабля, почти без исключений, была орудием боя по отступающему противнику, то есть бегущего врага рубили со спины, не ожидая встретить серьёзного сопротивления.

Каждый монгольский конник имел при себе аркан, а зачастую даже несколько. Это страшное монгольское оружие наводило ужас на врага - наверное, не меньший, чем его стрелы. Хотя главной силой монгольского войска были конные лучники, есть немало сведений об использовании самых разных видов оружия. Особенно широко применялись небольшие метательные копья-дротики, в обращении с которыми монголы были настоящими специалистами. Владельцы доспехов активно употребляли тяжелое ручное оружие, дающее преимущество в контактном бою: боевые топоры и палицы, копья с длинным и широким лезвием. Нельзя не сказать о самом, наверное, главном оружии любого монгольского воина. Это знаменитый монгольский конь. Монгольская лошадь удивительно невелика по размерам. Её рост в холке обычно не превышал одного метра тридцати пяти сантиметров, а вес колебался в пределах от двухсот до трёхсот килограммов. Лёгкая монгольская лошадь, конечно, не могла сравниться по силе таранного удара с тем же рыцарским конем. Но монголам очень помогало одно важное качество, присущее их степным лошадкам: значительно уступая в скорости коням противника, они обладали почти исключительной выносливостью. И многочасовой бой, и сверхдальние походы монгольская лошадь выдерживала с небывалой легкостью. Важна была и высочайшая выучка монгольских лошадей. Монгольский воин и его конь действовали в бою как одно существо. Лошадь повиновалась малейшим указанием хозяина. Была способна на самые неожиданные финты и маневры. Это позволяло монголам даже при отступлении сохранять и порядок, и боевые качества: быстро отступая, монгольское войско могло мгновенно остановиться и тут же перейти в контратаку или выпустить в противника ливень стрел. Поразительный факт: монгольских коней никогда не привязывали и не стреноживали. Монгольские кони никогда не уходили от своих, в общем-то, довольно суровых хозяев.

Начиная с китайского похода, в войске появляются подразделения пехоты, которые использовались при осадах. Эта группа - широко известная в истории «осадная толпа» или, по- монгольски, «хашар». Это просто согнанное в одно место многочисленное гражданское население завоевываемой страны. Использовались такие массы народа главным образом при осадах монголами крепостей и городов. Осадная техника монголов, была весьма разнообразной. Отметим здесь различные метательные приспособления: вихревые камнеметы, катапульты, стрелометы, мощные камнеметные машины. Имелись в наличии и другие осадные приспособления разного рода: штурмовые лестницы и штурмовые башни, тараны и «купола для штурма» (видимо, специальные укрытия для воинов, использующих таран), а также «греческий огонь» (скорее всего - китайская смесь различных горючих масел) и даже пороховые заряды. Ещё одним важнейшим структурным подразделением монгольского войска были достаточно большие группы легкоконных воинов «разведывательными отрядами». В их задачи равным образом входили массовые «зачистки» населения на пути следования армии- с тем, чтобы никто не мог предупредить противника о монгольском походе. Они также исследовали возможные пути продвижения, определяли места стоянок для армии, отыскивали подходящие пастбища и водопои для коней. Рассказ о принципах стратегии и военного обучения у монголов будет неполным, если не сказать об очень своеобразном явлении, которое фактически играло роль полномасштабных военных учений. Речь идёт о знаменитых облавных охотах. По велению Чингисхана такие охоты проводились один или два раза в год, всем составом войска. В обязательном порядке облавная охота применялась во время военного похода и выполняла две задачи: пополнение армией запасов продовольствия и совершенствование боевой и тактической выучки монгольских воинов. В завершении темы монгольского военного искусства надо сказать о таком специфическом предмете, как снаряжение (не боевое) монгольского воина. Во многом именно эта амуниция делала монгольскую армию тем, чем она была - « непобедимой и легендарной». Начнем с «обмундирования». Одежда монгольского воина была простой и сугубо функциональной. Летом - штаны из овечьей шерсти и знаменитый монгольский халат. Обувью круглый год служили сапоги, низ которых был кожаным, а верх делался из войлока. Такие сапоги немного напоминают русские валенки, но гораздо удобнее их, так как не боятся сырости. Зимние сапоги могли быть сделаны из более толстого войлока и способны были выдержать любые морозы. Кроме того, зимой в экипировку монгола добавлялись меховая шапка с наушниками и длинная, ниже колен, шуба из сложенного вдвое меха - шерстью и внутрь, и наружу. Любопытно, что после завоевания Китая многие монгольские воины стали носить шелковое бельё. Но вовсе не для того, чтобы поразить своих дам. Дело в том, что шелк имеет свойство не пробиваться стрелой, а втягиваться в рану вместе с наконечником. Разумеется, и извлечь такую стрелу из раны гораздо проще: нужно просто потянуть за края этого шелкового белья. Вот такая оригинальная хирургия. В число обязательных предметов снаряжения входили полный комплект упряжи, специальный напильник или точило для острения стрел, шило, огниво, глиняный горшок для варки пищи, двухлитровая кожаная баклага с кумысом (в походе она использовалась и как емкость для воды). В двух седельных сумках хранился неприкосновенный запас пищевых продуктов: в одном - провяленные на солнце полоски мяса, в другой хурут. Кроме того, в комплект снаряжения входил также большой бурдюк, обычно из воловьей шкуры. Применение его было многофункциональным: на походе он мог служить и как обычная попона, и быть подобием матраца; при переходах через пустыни он использовался в роли вместилища для больших запасов воды.

И, наконец, надутый воздухом, он становился отличным средством для переправы через реки; по сведениям источников, даже столь серьезные водные преграды, как Волга, монголы преодолевали при помощи этого нехитрого приспособления. И такие мгновенные монгольские переправы часто тоже становились шоком для обороняющейся стороны. Такая хорошо продуманная экипировка делала монгольского воина готовым к любым превратностям воинской судьбы. Он мог действовать совершенно автономно и в самых тяжелых условиях - например, в жестокий мороз или при полном отсутствии пищи в безлюдной степи. А помноженная на высокую дисциплину, мобильность и выносливость кочевника, она сделала монгольскую армию самым совершенным боевым инструментом своего времени, способным решать военные задачи любой степени сложности.

Нашествие монголов на Русь в 1237-1241 годах не стало большой бедой для некоторых русских политиков того времени. Наоборот, они даже улучшили свое положение. Летописи не скрывают особенно имен тех, кто, возможно, был прямым союзником и партнером пресловутых «монголо-татар». Среди них – и герой России, князь Александр Невский.

В нашей в 1237-1238 годах мы сделали попытки рассчитать пройденный завоевателями километраж, а также поставили полные дилетантизма вопросы о пропитании и снабжении гигантской монгольской армии. Сегодня Блог Толкователя публикует статью саратовского историка, члена партии «Единая Россия» и депутата Саратовской областной Думы, Дмитрия Чернышевского «Русские союзники монголо-татар», написанную им еще в 2006 году.

Сразу оговариваемся, что не разделяем «евразийский» подход исследователя (он последователь фольк-историка Л.Н. Гумилева), а также ряд его выводов, но хотим лишь отметить, что Чернышевский после В.В. Каргалова был одним из немногих российских историков, всерьез поставившим вопрос о реальной численности армии степняков в походе на Русь (ознакомиться с его мнением можно в статье: Д.В. Чернышевский. Приидоша бесчислены, яко прузи//Вопросы , 1989, № 2. С.127-132).

После распада СССР отношения между славянскими и тюркскими этносами в РФ стали этнической доминантой, определяющей судьбу государства. Закономерно вырос интерес к прошлому русско-татарских отношений, к истории великого тюркского государства на территории нашей родины – Золотой Орды. Появилось много работ, по новому освещающих различные аспекты возникновения и существования государства Чингизидов, отношения между монголами и Русью(1), школа «евразийства», рассматривающая Россию как наследницу державы Чингисхана, получила широкое признание в Казахстане, Татарии и в самой России(2). Усилиями Л.Н.Гумилева и его последователей поколеблено в самых основаниях само понятие «монголо-татарского ига», многие десятилетия извращенно представлявшее средневековую историю Руси(3). Приближающееся 800-летие провозглашение Чингисхана (2006 г.), широко отмечаемое в Китае, Монголии, Японии и уже вызвавшее лавину публикаций в западной историографии, подогревает интерес к всемирно-историческим событиям XIII века, в том числе и в России. Уже в значительной степени пересмотрены традиционные представления о разрушительных последствиях монгольского вторжения(4), пришло время поставить вопрос о пересмотре причин и характера монгольского завоевания Руси.

Давно ушли в прошлое времена, когда думали, что успех монгольского нашествия объяснялся громадным численным превосходством завоевателей. Представления про «трехсоттысячную орду», кочевавшие по страницам исторических книг со времен Карамзина, сданы в архив(5). Многолетними усилиями последователей Г.Дельбрюка историков к концу ХХ века приучили к критическому подходу к источникам и применению профессиональных военных знаний при описании войн прошлого. Однако, отказ от представлений о нашествии монголов как о движении бесчисленных полчищ варваров, выпивающих реки на своем пути, сравнивающих с землей города и превращающих населенные земли в пустыни, где единственными живыми существами оставались только волки и вороны(6), заставляет задать вопрос – а как вообще малочисленный народ сумел завоевать три четверти известного тогда мира? Применительно к нашей стране это можно сформулировать так: каким образом монголы смогли в 1237-1238 гг. осуществить то, что оказалось не под силу ни Наполеону, ни Гитлеру – завоевать Россию зимой?

Полководческий гений Субудай-багатура, главнокомандующего Западного похода Чингизидов и одного из крупнейших полководцев в мировой военной истории, превосходство монголов в организации войска, в стратегии и самом способе ведения войны, конечно, сыграли свою роль. Оперативно-стратегическое искусство монгольских полководцев разительно отличалось от действий их противников и напоминало скорее классические операции генералов школы Мольтке-старшего. Ссылки на невозможность феодально-раздробленым государствам противостоять объединенным железной волей Чингисхана и его преемников кочевникам тоже справедливы. Но эти общие посылки не помогают нам ответить на три конкретных вопроса: зачем вообще монголы зимой 1237-1238 гг. пошли на Северо-Восточную Русь, как многотысячная конница завоевателей решила главную проблему войны – снабжения и фуражировки на вражеской территории, каким образом монголы умудрились так быстро и легко разгромить военные силы Великого княжества Владимирского.

Ганс Дельбрюк доказал, что изучение истории войн должно базироваться прежде всего на военном анализе кампаний, и во всех случаях противоречия между аналитическими выводами и данными источников решительное предпочтение должно быть отдано аналитике, какими бы аутентичными не были древние источники. Рассматривая Западный поход монголов 1236-1242 гг., я пришел к выводу, что в рамках традиционных представлений о нашествии, опирающемся на письменные источники, нельзя дать непротиворечивое описание кампании 1237-1238 гг. Для того, чтобы объяснить все имеющиеся факты, необходимо ввести новых действующих персонажей – русских союзников монголо-татар, выступивших «пятой колонной» завоевателей с самого начала вторжения. К такой постановке вопроса меня побудили следующие соображения.

Во-первых, монгольская стратегия исключала бессмысленные с военной точки зрения походы и огульное наступление по всем азимутам. Великие завоевания Чингисхана и его преемников были осуществлены силами немногочисленного народа (специалисты оценивают население Монголии в диапазоне от 1 до 2,5 млн. человек(7)), действовавшими на гигантских, удаленных друг от друга на тысячи миль театрах военных действий против превосходящих противников(8). Поэтому их удары всегда хорошо продуманы, избирательны и подчинены стратегическим целям войны. Во всех своих войнах без исключения монголы всегда избегали ненужного и преждевременного расширения конфликта, вовлечения новых противников до сокрушения старых. Изоляция врагов и разгром их поодиночке – краеугольный камень монгольской стратегии. Так они действовали при покорении тангутов, при разгроме империи Цзинь в Северном Китае, при завоевании Южной Сун, в борьбе с Кучлуком Найманским, с хорезмшахами, при вторжении Субудая и Джэбе на Кавказ и в Восточную Европу в 1222-1223 гг. При вторжении в Западную Европу в 1241-1242 гг. монголы небезуспешно пытались изолировать Венгрию и использовать противоречия между императором и папой. В борьбе с Румским султанатом и походе Хулагу на Багдад монголы изолировали своих мусульманских противников, привлекая на свою сторону христианские княжества Грузии, Армении и Ближнего Востока. И только поход Бату на Северо-Восточную Русь в рамках традиционных представлений выглядит немотивированным и ненужным отвлечением сил с направления главного удара и решительно выпадает из обычной монгольской практики.

Цели Западного похода были определены на курултае 1235 г. Восточные источники говорят о них вполне определенно. Рашид-ад-Дин: «В год барана (1235 – Д.Ч.) благословенный взгляд каана остановился на том, чтобы из царевичей Бату, Менгу-каан и Гуюк-хан сообща с другими царевичами и многочисленным войском отправились в области кипчаков, русских, булар, маджар, башгирд, асов, Судак и те края для завоевания таковых»(9). Джувейни: «Когда каан Угетай во второй раз устроил большой курилтай (1235-Д.Ч.) и назначил совещание относительно уничтожения и истребления остальных непокорных, то состоялось решение завладеть странами Булгара, асов и Руси, которые находились по соседству становища Бату, не были еще окончательно покорены и гордились своей многочисленностью»(10). Перечисляются только народы, находящиеся с монголами в состоянии войны со времени похода Джебе и Субудая в 1223-1224 гг., и их союзники. В «Сокровенном сказании» (Юань Чао би ши) вообще весь западный поход назван посылкой царевичей в помощь Субеетаю, начавшему эту войну в 1223 г. и вновь назначенного командовать на Яике в 1229 г(11). В письме Бату-хана венгерскому королю Беле IV, отобранном Юрием Всеволодовичем у монгольских послов в Суздале, объясняется почему в этот список попали венгры (мадьяры): «Узнал я, что рабов моих куманов ты держишь под своим покровительством; почему приказываю тебе впредь не держать их у себя, чтобы из-за них я не стал против тебя»(12).

Южно-русские князья стали врагами монголов с 1223 г., вступившись за половцев. Владимирская Русь в битве на Калке не участвовала и в войне с Монголией не находилась. Угрозы для монголов северные русские княжества не представляли. Интереса для монгольских ханов лесные северо-восточные русские земли не имели. В.Л.Егоров, делая выводы о целях монгольской экспансии на Руси, справедливо замечает: «Что же касается населенных русскими земель, то к ним монголы остались совершенно равнодушны, предпочитая привычные степи, идеально отвечавшие кочевому укладу их хозяйства»(13). Двигаясь на русских союзников половцев – черниговских, киевских и волынских князей и далее на Венгрию – зачем было совершать ненужный рейд на Северо-Восточную Русь? Военной необходимости – обеспечения от фланговой угрозы – в нем не было, поскольку Северо-Восточная Русь таковой угрозы не представляла. Главной цели похода отвлечение сил на Верхнюю Волгу нисколько не помогало достичь, а чисто грабительские мотивы могли и подождать до завершения войны, после чего опустошить Владимирскую Русь можно было бы не торопясь, основательно, а не галопом, как произошло в текущей реальности. Собственно, как показано в работе Дмитрия Пескова, «погром» 1237-1238 гг. сильно преувеличен тенденциозными средневековыми памфлетистами вроде Серапиона Владимирского и некритически воспринявшими его плачи историками(14).

Поход Бату и Субудая на Северо-Восточную Русь получает рациональное объяснение только в двух случаях: Юрий II открыто стал на сторону врагов монголов или монголов на Залесскую Русь позвали сами русские, для участия в своих междоусобных разборках, и поход Бату был рейдом на помощь местным русским союзникам, позволяющим быстро и без больших усилий обеспечить стратегические интересы Монгольской империи в этом регионе. То, что нам известно о действиях Юрия II говорит, что он не был самоубийцей: он не помогал южным князьям на Калке, не помог волжским булгарам (об этом сообщает В.Н.Татищев), не помог Рязани, и вообще держался строго оборонительно. Но тем не менее война началась, и это косвенно свидетельствует что она была спровоцирована изнутри Владимиро-Суздальской Руси.

Во-вторых, монголы вообще никогда не начинали вторжения, не подготовив его разложением противника изнутри, нашествия Чингисхана и его полководцев всегда опирались на внутренний кризис в стане врага, на измену и предательство, на переманивание на свою сторону соперничающих групп внутри вражеской страны. При вторжении в империю Цзинь (Северный Китай) на сторону Чингисхана перешли жившие у Великой Китайской стены «белые татары» (онгуты), восставшие против чжурчженей племена киданей (1212 г.), и нерасчетливо заключившие союз с захватчиками китайцы Южной Сун. При вторжении Джебэ в государство Кара-Китаев (1218 г.) на сторону монголов встали уйгуры Восточного Туркестана и жители мусульманских городов Кашгарии. Завоевание Южного Китая сопровождалось переходом на сторону монголов горных племен Юннани и Сычуани (1254-1255 гг.) и массовыми изменами китайских генералов. Так, неприступная китайская крепость Санъян, которую армии Хубилая не могли взять в течение пяти лет, была сдана ее командиром.

Нашествия монголов на Вьетнам происходили при поддержке южновьетнамского государства Чампа. В Средней Азии и на Ближнем Востоке монголы искусно использовали противоречия между кыпчакскими и туркменскими ханами в государстве Хорезмшахов, а затем между афганцами и тюрками, иранцами и хорезмийскими воинами Джелаль-эд-Дина, мусульманами и христианскими княжествами Грузии и Киликийской Армении, багдадским халифом и несторианами Месопотамии, пытались привлечь на свою сторону крестоносцев. В Венгрии монголы умело разожгли вражду между католиками-мадьярами и отступившими в Пушту половцами, часть которых перешла на сторону Бату. И так далее, и тому подобное. Как писал выдающийся русский военный теоретик начала XX века генерал А.А.Свечин, ставка на «пятую колонну» вытекала из самой сущности передовой стратегии Чингисхана. «Азиатская стратегия, при огромном масштабе расстояний, в эпоху господства преимущественно вьючного транспорта была не в силах организовать правильный подвоз с тыла; идея о переносе базирования в области, лежащие впереди, лишь отрывочно мелькающая в европейской стратегии, являлась основной для Чингисхана. База впереди может быть создана лишь путем политического разложения неприятеля; широкое использование средств, находящихся за фронтом неприятеля, возможно лишь в том случае, если мы найдем себе в его тылу единомышленников. Отсюда азиатская стратегия требовала дальновидной и коварной политики; все средства были хороши для обеспечения военного успеха. Войне предшествовала обширная политическая разведка; не скупились ни на подкуп, ни на обещания; все возможности противопоставления одних династических интересов другим, одних групп против других использовались. По-видимому, крупный поход предпринимался только тогда, когда появлялось убеждение в наличии глубоких трещин в государственном организме соседа»(15).

Была ли Русь исключением из общего правила, принадлежавшего к основным в монгольской стратегии? Нет, не была. Ипатьевская летопись сообщает о переходе на сторону татар болховских княжат, поставивших завоевателям продовольствие, фураж, и – очевидно – проводников(16). То, что было возможным в Южной Руси, несомненно, допустимо и для Северо-Восточной. И действительно, перешедшие на сторону монголов были. «Повесть о разорении Рязани Батыем» указывает на «некоего от вельмож рязанских», советовавшего Бату что лучше потребовать от рязанских князей(17). Но в целом источники молчат о «пятой колонне» завоевателей в Залесской Руси.

Можно ли на этом основании отвергнуть предположение о существовании русских союзников монголо-татар в ходе нашествия 1237-1238 гг.? По моему мнению – нет. И не только потому, что при любом расхождении данных источников с выводами военного анализа мы должны решительно отвергнуть источники. Но и по известной скудости источников о нашествии монголов на Русь вообще и фальсифицированности русских северо-восточных летописей в этой части – в особенности.

Как известно, первым предшественником «красного профессора» М.Н.Покровского, провозгласившего, что «история – это политика, опрокинутая в прошлое», был Нестор Летописец. По прямому указанию великого князя Владимира Мономаха и его сына Мстислава он фальсифицировал древнейшую русскую историю, изобразив ее тенденциозно и однобоко. Позднее русские князья поднаторели в искусстве переписывать прошлое, не избежали этой участи и летописи, рассказывавшие о событиях XIII века. Собственно, подлинных летописных текстов XIII века в распоряжении историков нет, только позднейшие копии и компиляции. Наиболее близко восходящими к тому времени считаются южно-русский свод (Ипатьевская летопись, составленная при дворе Даниила Галицкого), Лаврентьевская и Суздальская летописи Северо-Восточной Руси и новгородские летописи (в основном Новгородская Первая). Ипатьевская летопись донесла до нас ряд ценных подробностей о походе монголов 1237-1238 гг. (например, сообщение о взятии в плен рязанского князя Юрия и имя полководца, разгромившего на Сити князя Юрия Владимирского), но в целом плохо осведомлена о том, что происходило на другом конце Руси. Новгородские летописи страдают крайним лаконизмом во всем, что выходит за пределы Новгорода, и в освещении событий в соседнем Владимиро-Суздальском княжестве зачастую не более информативны, чем восточные (персидские и арабские) источники. А что касается владимиро-суздальских летописей, то относительно Лаврентьевской имеется доказанный вывод о том, что описание событий 1237-1238 гг. было фальсифицированно в более поздний период. Как доказал Г.М.Прохоров, страницы, посвященные Батыевому нашествию, в Лаврентьевской летописи подверглись кардинальной правке(18). При этом вся канва событий – описание нашествия, даты взятия городов – сохранены, так что резонно возникает вопрос – что же тогда вымарано из летописи, составленной накануне Куликовской битвы?

Вывод Г.М.Прохорова о промосковской правке представляется справедливым, но нуждается в более расширенном объяснении. Как известно, в Москве правили наследники Ярослава Всеволодовича и его знаменитого сына Александра Невского – последовательных сторонников подчинения монголам. Московские князья добились главенства в Северо-Восточной Руси «татарскими саблями» и раболепным послушанием завоевателям. Поэт Наум Коржавин имел все основания презрительно отозваться об Иване Калите:

«Ты в Орде по-пластунски лазил

И лизал сколько было сил.

Подавлял ты тверского князя

Чтобы хан тебя отличил.

Усмирял ты повсюду восстанья

Но ты глубже был патриот –

И побором сверх сбора дани

Подготавливал ты восход».

Однако, при митрополите Алексии и его духовных соратниках Сергии Радонежском и нижегородском епископе Дионисии (непосредственном заказчике Лаврентьевской летописи) Москва стала центром национального сопротивления Орде и в итоге вывела русских на Куликовом поле. Позднее, в XV в. Московские князья возглавили борьбу с татарами за освобождение русских земель. По моему мнению, все летописи, оказавшиеся в пределах досягаемости московских князей и впоследствии царей, были подвергнуты редактированию именно в части изображения поведения родоначальников династии, явно не вписывавшихся в благостную картину героической борьбы с Золотой Ордой. Поскольку же одному из этих родоначальников – Александру Невскому – выпала посмертная судьба стать национальным мифом, возобновлявшимся в российской истории по крайней мере трижды – при Иване Грозном, при Петре Великом и при Сталине – то все, что могло бросить тень на безупречную фигуру национального героя, было уничтожено или отброшено. Отблеск святости и непорочности Александра Невского, естественно, ложился и на его отца, Ярослава Всеволодовича.

Поэтому доверять молчанию русских летописей – невозможно.

Учтем эти предварительные соображения и перейдем к анализу ситуации и доказательствам тезиса о том, что вторжение монголов в 1237-1238 гг. на Северо-Восточную Русь было вызвано междоусобной борьбой русских князей за власть и направлено на утверждение в Залесской Руси союзников Бату-хана.

Когда эта статья уже была написана, мне стало известно о публикации А.Н.Сахарова, в которой выдвинут аналогичный тезис(19). Известный историк А.А.Горский увидел в ней «тенденцию к развенчанию Александра Невского, оказавшуюся настолько заразительной, что один автор дошёл до предположения о сговоре Александра и его отца Ярослава с Батыем во время нашествия последнего на Северо-Восточную Русь в 1238 г.»(20). Это вынуждает меня сделать важное уточнение: никаким «развенчанием» Невского я заниматься не собираюсь, а подобные оценки считаю отрыжкой политизированной мифологии прошлого, о которой указал выше. Александр Невский не нуждается в защитниках подобных А.А.Горскому. По моему принципиальному убеждению тот факт, что он и его отец были последовательными союзниками монголов и сторонниками подчинения Золотой Орде ни в малейшей степени не может быть поводом для моральных спекуляций современных «патриотов».

По той простой причине, что Золотая Орда – такое же наше государство, предшественник современной России, как и древняя Русь. А вот отношение некоторых современных историков России к татарам как к «чужим», «врагам», а к русским княжествам как к «своим» – есть недопустимая ошибка, несовместимая с поиском истины, и оскорбление миллионов русских людей, в жилах которых течет кровь предков из Великой Степи. Не говоря уже о гражданах РФ татарской и других тюркских национальностей. Признание непреложного факта, что современная Россия есть столько же наследница Золотой Орды, сколько и древнерусских княжеств – краеугольный камень моего подхода к событиям XIII века.

Аргументами в пользу предположения о союзе Ярослава Всеволодовича с Бату-ханом как о причине похода монголов на Северо-Восточную Русь являются, кроме вышеизложенных:

Характер князя Ярослава и его отношений со старшим братом Юрием II;

- характер действий Юрия II при отражении нашествия;

- характер действий монголов зимой 1237-1238, который невозможно объяснить без предположения о помощи местных русских союзников;

- характер действий монголов после похода во Владимирскую Русь и последующего тесного сотрудничества с ними Ярослава и его сына Александра Невского.

Разберем их подробнее.

Ярослав Всеволодович – третий сын Всеволода III Большое Гнездо, отец Александра Невского и родоначальник ветви Рюриковичей, правившей в России до конца XVI века. Поскольку потомки его сына стали московскими царями, а сам Невский – национальным героем и политическим мифом России, отблеск их славы невольно лег и на этого князя, к которому отечественные историки традиционно относятся с большим уважением. Факты же свидетельствуют о том, что он был беспринципным честолюбцем, жестоким феодальным искателем престолов, всю жизнь рвавшимся к высшей власти.

В молодости он стал главным вдохновителем междоусобной войны среди сыновей Всеволода III, закончившейся печально известной битвой при Липице (1216), в которой его и брата Юрия войско было разгромлено с огромными потерями. Послы Мстислава Удатного к Юрию II, перед сражением пытавшиеся уладить дело миром, прямо указывали на Ярослава как на главную причину войны: «Кланяемся тебе, брате, нам от тебя никакой обиды нет, а есть обида от Ярослава – и Новгороду, и Константину, старейшему брату твоему. Тебя же просим, примирись со старейшим братом, отдай ему старейшинство по правде его, а Ярославу вели отпустить новгородцев и новоторжан. Да не прольется напрасно кровь людская, за то взыщет с нас Бог»(21). Юрий тогда отказался мириться, но позднее, после разгрома, признал правоту новгородцев, упрекая брата что он довел его до столь печального положения(22). Поведение Ярослава до и после Липицкой битвы – его жестокость, выразившаяся в захвате новгородских заложников в Торжке и в приказе уже после битвы перебить их всех, его трусость (из Торжка при приближении Мстислава Ярослав бежал, на Липице удирал так, что оставил в кустах свой золоченый шлем, позже найденный историками, после битвы он первым из братьев сдался победителям, вымаливая себе у старшего брата Константина прощение и волости, а у тестя Мстислава – возвращение жены, будущей матери Александра Невского), его беспощадное честолюбие (по наущению Ярослава Юрий отдал приказ в битве пленных не брать; уверенные в своей победе братья заранее поделили между собой всю Русь вплоть до Галича) – позволили А.Зорину назвать его «наиболее отталкивающей личностью Липицкой эпопеи»(22).

Вся его последующая жизнь до нашествия – сплошной поиск власти. Удельный Переяславль не устраивал Ярослава, он долго и упорно боролся за власть над Новгородом, из-за своей жестокости и упрямства, склонности к наушничеству и бессудным расправам постоянно вызывая восстания против себя. В конце концов в начале 1230-х гг. он утвердился таки в Новгороде, но нелюбовь к нему горожан и ограниченные права призванного князя толкали его на поиск более привлекательного «стола». В 1229 г. Ярослав устроил заговор против брата Юрия II, ставшего в 1219 г. великим князем Владимирским. Заговор был раскрыт, но Юрий не захотел – или не смог – наказать брата, ограничившись внешним примирением(23). После этого Ярослав ввязался в борьбу за Киев, который даже захватил в 1236 г., но под давлением черниговского князя Михаила вынужден был оставить и вернуться перед нашествием в Суздаль.

Здесь начинаются летописные загадки: южная Ипатьевская летопись сообщает об уходе Ярослава на север, об этом же пишет В.Н.Татищев, северные же летописи молчат и изображают события так, как будто Ярослав вернулся в Залесскую Русь только весной 1238 г. после нашествия. Принял наследство погибшего брата Юрия, похоронил убитых во Владимире и сел на великом княжении(24). Большинство историков склоняются к северным известиям(25), я же считаю, что правы В.Н.Татищев и Ипатьевская летопись. Ярослав во время нашествия находился в Северо-Восточной Руси.

Во-первых, очевидно, что южный летописец был более осведомлен о южнорусских делах, чем новгородские и суздальские коллеги. Во-вторых, именно поведение Ярослава во время нашествия, по моему мнению, и являлось главным объектом правки в Лаврентьевской летописи: версию Ю.В.Лимонова об исправлениях связаных с причинами неприбытия Василько Ростовского на Калку(26) невозможно признать серьезной. Василько погиб в 1238 г., а Ростовское княжество к моменту правки летописи было давно разграблено и присоединено к Москве, и до древних ростовских князей никому не было дела. В-третьих, сторонники версии Карамзина о пришествии Ярослава во Владимир весной 1238 г. из Киева не в состоянии внятно объяснить, каким образом это могло произойти. Ярослав явился во Владимир с сильной дружиной, и очень быстро – когда еще трупы убитых горожан не были похоронены. Как это можно сделать из далекого Киева, когда на всех путях в Залесье двигались монгольские войска, уходившие от Торжка в степи – непонятно. Равным образом как непонятно, зачем к Ярославу – в Киев – посылал за помощью с Сити его брат Юрий(27). Очевидно, Ярослав был гораздо ближе, и Юрий рассчитывал, что сильная дружина брата успеет подойти к месту сбора великокняжеского войска.

Ярослав Всеволодович по складу характера был способен на заговор против брата, привлечение для этого кочевников было обычной практикой на Руси, он находился в эпицентре событий и ухитрился выйти из войны невредимым, сохранив дружину и почти всю семью (только в Твери погиб его младший сын Михаил, что вполне могло быть военной случайностью). Монголы, всегда стремившиеся уничтожить живую силу противника, ухитрившиеся поразительно быстро и легко найти в заволжских лесах на р.Сить лагерь Юрия II, на дружину Ярослава, вступившую во Владимир, не обратили никакого внимания. Впоследствии Ярослав первым из русских князей поехал в Орду к Бату-хану и получил из его рук ярлык на великое княжение … над всей Русью (в т.ч. Киевом). Если учесть, что Бату раздавал русским князьям ярлыки только на их собственные княжества, то естественно возникает вопрос – за что Ярославу такая честь? Даниил Галицкий тоже не сражался с татарами, а бегал от них по всей Европе, но ему «пожаловали» только его Галицко-Волынское княжение, а Ярослав стал великим князем всея Руси. Видимо, за большие заслуги перед завоевателями.

Характер этих заслуг станет понятнее, если мы разберем действия великого князя Юрия II по отражению нашествия.

Историки обвиняют князя в различных прегрешениях: и рязанцам не помог, и сам оказался не готов к вторжению, и просчитался то он в расчетах, и феодальную гордыню проявил «сам хоте особь брань створити»(28). Внешне действия Юрия II действительно похожи на ошибки человека, захваченного нашествием врасплох и не имевшего ясного представления о том, что происходит. Он не сумел ни собрать войска, ни эффективно ими распорядиться, его вассалы – рязанские князья – погибли без помощи, лучшие силы, отправленные на рязанский рубеж, полегли под Коломной, столица пала после короткого штурма, а сам князь, уехавший за Волгу собирать новые силы, ничего не успел и бесславно погиб на Сити. Однако неувязка в том, что Юрий II был прекрасно осведомлен о надвигающейся угрозе и имел достаточно времени чтобы встретить ее во всеоружии.

Нашествие монголов в 1237 г. вовсе не было для русских князей внезапным. Как заметил Ю.А.Лимонов, «вероятно, Владимир и Владимиро-Суздальская земля были одними из наиболее информированных районов Европы». Под «землей», очевидно, надо понимать князя, но констатация абсолютно справедливая. Суздальские летописцы фиксировали все этапы продвижения монголов к границам Руси: Калку, вторжение 1229 г., поход 1232 г., наконец, разгром Волжской Булгарии 1236 г. В.Н.Татищев, опиравшийся на не дошедшие до нас списки, писал, что болгары бежали на Русь «и просили, чтоб им дать место. Князь великий Юрий вельми рад сему был и повелел их развести по городам около Волги и в другие». От беглецов князь мог получить исчерпывающую информацию о масштабе угрозы, намного превосходившей прежние передвижения половцев и других кочевых племен – речь шла об уничтожении государства.

Но в нашем распоряжении есть и более важный источник, прямо свидетельствующий, что Юрий II знал все – вплоть до ожидаемого времени нашествия. В 1235 и 1237 гг. венгерский монах Юлиан посетил Владимирско-Суздальское княжество в своих путешествиях на восток в поисках «Великой Венгрии». Он был в столице княжества, встречался с великим князем Юрием, видел монгольских послов, беженцев от татар, сталкивался в степи с монгольскими разъездами. Его сведения представляют большой интерес. Юлиан свидетельствует, что зимой 1237 г. – т.е. почти за год до нашествия – монголы уже изготовились к нападению на Русь и русские знали об этом. «Ныне же (зимой 1237 г. – Д.Ч.) находясь на границах Руссии, мы близко узнали действительную правду о том, что все войско, идущее в страны Запада, разделено на четыре части. Одна часть у реки Этиль на границах Руссии с восточного края подступила к Суздалю. Другая же часть в южном направлении уже нападала на границы Рязани, другого русского княжества. Третья часть остановилась против реки Дона, близ замка Воронеж, так же княжества русских. Они, как передавали нам словесно сами русские, венгры и булгары, бежавшие перед ними, ждут того, чтобы земля, реки и болота с наступлением ближайшей зимы замерзли, после чего всему множеству татар легко будет разгромить всю Русь, всю страну Русских»(29). Ценность этого сообщения очевидна ибо указывает что русские князья были хорошо осведомлены не только о масштабах угрозы, но и об ожидаемых сроках нашествия – зимой. Надо отметить, что долгое стояние монголов на границах Руси – в районе Воронежа – зафиксировано большинством русских летописей, как и имя замка, у которого располагался лагерь Бату-хана.

В латинской транскрипции Юлиана это Ovcheruch, Orgenhusin – Онуза (Онузла, Нузла) русских летописей. Недавние раскопки воронежского археолога Г.Белорыбкина подтвердили как факт существования пограничных княжеств в верховьях Дона, Воронежа и Суры, так и их разгром монголами в 1237 г(30). У Юлиана есть и прямое указание на то, что великий князь Юрий II знал о планах татар и готовился к войне. Он пишет: «Многие передают за верное, и князь суздальский передал словесно через меня королю венгерскому, что татары днем и ночью совещаются, как бы придти и захватить королевство венгров-христиан. Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего. Поэтому он (хан Бату – Д.Ч.) отправил послов к королю венгерскому. Проезжая через землю суздальскую, они были захвачены князем суздальским, а письмо.. он у них взял; самих послов даже я видел со спутниками, мне данными»(31). Из приведенного отрывка очевидны усилия Юрия дипломатически повлиять на европейцев, но для нас важнее во-первых, осведомленность русского князя не только об оперативных планах монголов (атаковать зимой Русь) но и о направлении их дальнейшего стратегического наступления (Венгрия, что кстати полностью соответствовало действительности). И во-вторых, арест им послов Бату означал провозглашение состояния войны. А к войне обычно готовятся – даже в Средние Века.

История с монгольским посольством на Русь сохранилась очень смутно, хотя она имеет ключевое значение для нашей темы: возможно, именно в этот момент решалась судьба Руси, велись переговоры не только с рязанскими князьями и Юрием II Суздальским, но и с Ярославом Всеволодовичем. В «Повести о разорении Рязани Батыем» сказано: «присла на Резань к великому князю Юрью Ингоревичю Резанскому послы безделны, просяще десятины въ всем: во князех и во всяких людех, и во всем». Собравшийся в Рязани совет рязанских, муромских и пронских князей, не пришел к однозначному решению воевать с монголами – монгольские послы были пропущены в Суздаль, а к Батыю отправлен с посольством сын рязанского князя Федор Юрьевич «з дары и молении великиими, чтобы не воевал Резанския земли»(32). Сведения о монгольском посольстве во Владимир, кроме Юлиана, сохранились в эпитафии Юрию Всеволодовичу в Лаврентьевской летописи: «безбожныя Татары, отпущаше, одарены, бяху бо преж прислали послы свое: злии ти кровопиици, рекуще – мирися с нами, он же того не хотяше»(33).

Оставим нежелание Юрия мириться с татарами на совести летописца эпохи Куликовской битвы: его же слова о том, что Юрий отпустил послов «одарив» их свидетельствуют об обратном. Сведения о пересылках послов во время длительной стоянки монголов на р.Воронеж сохранились в Суздальской, Тверской, Никоновской и Новгородской Первой летописях(34). Складывается впечатление, что, стоя на границе Рязанской и Черниговской земель, Бату-хан и Субудай решали вопрос о форме «умиротворения» северной границы, ведя разведку, и одновременно переговоры о возможном мирном признании Северо-Восточной Русью зависимости от империи. Китайское мировосприятие, воспринятое монголами, исключало равноправие между «Поднебесной» и окраинными владениями, а требования о признании зависимости, очевидно, было трудно принять великому князю Владимирскому. Тем не менее Юрий II шел на уступки, вел себя сугубо лояльно, и нельзя исключать, что монголы двинулись бы к своим главным целям – Чернигову, Киеву, Венгрии – даже в случае завуалированного отказа от немедленного признания вассалитета. Но, видимо, работа по разложению противника изнутри принесла более выгодное решение: атаковать при поддержке местных союзников. До определенного момента монголы не связывали себе руки, оставляя возможность для любого решения, одновременно переговорами внушая русским князьям надежду избежать войны и препятствуя объединению их сил. Когда же зима 1237-1238 гг. сковала реки, открыв удобные пути вглубь Залесской Руси, они атаковали, зная, что враг разъединен, парализован внутренним саботажем, а их ждут проводники и продовольствие от союзников.

Только таким образом можно объяснить, почему прекрасно осведомленный о всех планах татар Юрий II оказался все-таки захвачен врасплох. Маловероятно, чтобы переговоры сами по себе помешали бы ему сосредоточить все силы Владимирской Руси для боя на Оке, но зато они были прекрасным предлогом для Ярослава Всеволодовича и его сторонников саботировать усилия великого князя. В итоге когда враг ринулся на Русь, войска Юрия II оказались несобранными.

Последствия известны: героическая гибель Рязани, несчастливая битва под Коломной, бегство великого князя из столицы за Волгу и взятие Владимира. Тем не менее следует отметить грамотные действия Юрия II и его воевод в этой тяжелейшей ситуации: все наличные силы были брошены на Оку, в Коломну, на традиционный и в последующие века рубеж встречи татарских орд, стольный град приготовлен к обороне, в нем оставлена великокняжеская семья, а сам князь уезжает в заволжские леса собирать новые силы – именно так будут в XIV – XVI вв. действовать в аналогичной ситуации московские князья и цари вплоть до Ивана Грозного. Неожиданным для русских военачальников оказались, видимо, только способность монголов легко брать устаревшие русские крепости, и – их стремительное продвижение в лесной незнакомой стране, обеспеченное проводниками Ярослава Всеволодовича.

Тем не менее, Юрий II продолжал надеяться организовать сопротивление, о чем свидетельствует его призыв к братьям прийти с дружинами ему на помощь. Видимо, заговор не был раскрыт. Но Ярослав, конечно, не пришел. Вместо него к лагерю на Сити неожиданно вышли татары Бурундая и великий князь погиб, не успев даже выстроить полки. Леса на Сити – дремучие, непролазные, лагерь Юрия – невелик, вряд ли больше нескольких тысяч человек, как могут заблудиться армии в таких чащобах свидетельствует не только история Ивана Сусанина. В XII в. в Подмосковье потеряли друг друга друг против друга войска русских князей в междоусобной войне. Полагаю, что без проводников татары осуществить молниеносный разгром войска Юрия II не смогли бы. Интересно, что М.Д.Приселков, об авторитете которого в историографии русского средневековья не нужно много распространяться, считал, что Юрий был убит своими людьми. Скорее всего, он был прав, и именно этим объясняется туманная фраза Новгородской Первой летописи «Богъ же весть, како скончася: много бо глаголют о немъ инии».

Невозможно без помощи союзников из русского населения объяснить и сам стремительный рейд армии Бату и Субудая по Руси в 1237-1238 гг.

Кто бывал в Подмосковье зимой, знает, что за пределами автотрасс в лесу и в поле с каждым шагом проваливаешься на полметра. Передвигаться можно исключительно по немногим протоптанным кем-то тропам или на лыжах. При всей неприхотливости монгольских лошадей выкопать траву на русских опушках из-под снега не сможет даже лошадь Пржевальского, привыкшая круглый год находится на подножном корму. Природные условия монгольской степи, где ветер сметает снеговой покров, да и снега много никогда не выпадает, и русских лесов слишком отличаются. Поэтому даже оставаясь в рамках признаваемых современной наукой оценок численности орды в 30-60 тысяч воинов (90-180 тысяч лошадей), нужно понять, как кочевники смогли передвигаться в лесной незнакомой стране и при этом не вымерли с голоду.

Что представляла собой тогдашняя Русь? На огромном пространстве бассейнов Днепра и верхней Волги – 5-7 миллионов населения(35). Крупнейший город – Киев – около 50 тысяч жителей. Из трехсот известных древнерусских городов свыше 90% – поселения численностью менее 1 тысячи жителей(36). Плотность населения Северо-Восточной Руси не превышала 3 чел. на квадратный километр даже в XV веке; 70% деревень насчитывали 1-3, «но никак не больше пяти» дворов, переходя зимой на полностью натуральное существование(37). Жили весьма небогато, каждую осень из-за нехватки кормов забивая максимальное количество скота, оставляя на зимовку только рабочий скот и производителей, с трудом выживавших к весне. Княжеские дружины – постоянные воинские формирования, которые страна могла содержать – насчитывали обычно несколько сот воинов, по всей Руси по оценке академика Б.А.Рыбакова, было примерно 3000 вотчинников всех рангов(38). Обеспечить продовольствием и особенно фуражом в таких условиях 30-60-ти тысячную армию – задача чрезвычайно сложная, довлевшая над всеми планами и решениями монгольских полководцев в неизмеримо большей степени, чем действия противника. И в самом деле, раскопки Т.Никольской в Серенске, захваченном татарами при отступлении в Степь весной 1238 г., показывают, что поиск и захват запасов зерна были в числе первоочередных целей завоевателей(39). Я полагаю, что решение проблемы заключалось в традиционной для монголов практике поиска и привлечения на свою сторону союзников из числа местного населения.

Союз с Ярославом Всеволодовичем позволял монголам не только решить проблему развала изнутри русского сопротивления, проводников в незнакомой стране и обеспечения продовольствием и фуражом, он так же объясняет загадку отступления татар от Новгорода, уже 250 лет занимающую умы русских историков. Незачем было идти на Новгород, управлявшийся дружественным монголам князем. По-видимому, и Александр Ярославич, замещавший отца в Новгороде, не беспокоился насчет прорвавшихся до Игнач-креста кочевников, раз он в годину нашествия занимался своей женитьбой на полоцкой княжне Брячиславне (40).

Так же легко решается в свете концепции союза монголов с Ярославом и проблема отступления татар из Северо-Восточной Руси. Рейд кочевников был стремительным, и сразу после разгрома и гибели Юрия II (5 марта 1238 г.) все татарские отряды начали собираться чтобы покинуть страну. Ведь цель похода – привести к власти Ярослава – была достигнута. Поскольку Бату в это время осаждал Торжок, он и стал местом сбора армии завоевателей. Отсюда монголы отошли в степи, двигаясь не «облавой», как утверждают историки-традиционалисты, а разрозненными отрядами, озабоченными поисками продовольствия и фуража. Именно поэтому Бату застрял под Козельском, попав в ловушку весенней распутицы и сильно укрепленного природой города; как только грязь просохла, из Степи подошли тумены Кадана и Бури, и Козельск был взят за три дня. Если бы движение отрядов было согласованным, подобного просто не могло случиться.

Соответственно, последствия нашествия были минимальными: монголы взяли за время похода три условно больших города (Рязань, Владимир и Суздаль), а всего – 14 городов из 50-70 имевшихся в Залесской Руси. Преувеличенные представления о чудовищном разорении Руси Батыем не выдерживают самой слабой критики: подробно тема последствий нашествия разобрана в работе Д.Пескова, я лишь отмечу миф о полном уничтожении Рязани монголами, после которого город продолжал оставаться столицей княжества до начала XIV века. Директор института археологии РАН Николай Макаров отмечает расцвет многих городов во второй половине XIII века (Тверь, Москва, Коломна, Волгда, Великий Устюг, Нижний Новгород, Переяславль Рязанский, Городец, Серенск), проходивший после нашествия на фоне упадка других (Торжок, Владимир, Белоозеро), причем упадок Белоозера и Ростова никак не связан с монгольским разгромом, которого для этих городов просто не было(41).

Еще одним примером несоответствия традиционных мифов о «Батыевом погроме» является судьба Киева. В 1990-х появились работы В.И. Ставиского, доказавшего недостоверность важнейшей части известий о Руси Плано Карпини, касающихся Киева, и Г.Ю.Ивакина, параллельно показавшего реальную картину состояния города, опираясь на археологические данные. Оказалось, что интерпретация ряда комплексов как следов бедствий и разрушений 1240 года покоится на зыбких основаниях(42). Опровержений не последовало, но ведущие специалисты по истории Руси XIII века продолжают повторять положения о Киеве, который «лежал в развалинах и едва насчитывал двести домов»(43). По-моему, это достаточное основание чтобы отвергнуть традиционную версию о «чудовищном нашествии» и оценивать поход монголов не более разрушительным, чем крупная междоусобная война.

Преуменьшение значения монгольского вторжения 1237-1238 гг. до уровня феодальных усобиц и незначительного рейда находит себе соответствие и в текстах восточных хронистов, где осада города «М.к.с.» (мокша, мордва) и операции против половцев в степях занимают гораздо больше места, чем беглые упоминания похода на Русь.

Версия союза Ярослава с Бату позволяет объяснить и сообщения западных хронистов о наличии в войске татар, вторгшемся в Польшу и Венгрию, большого числа русских.