Комплексный характер современной методической науки. Современная методика обучения иностранным языкам Н.Д. Гальскова. Проблема формирования грамматической компетенции в

1 ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»

2 Международный гуманитарно-технический университет

3 Южно-казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова

В статье даётся авторская трактовка ряда методологических понятий, существенных для методической науки, касающихся в основном концепции и проблем формирования механизмов познания учащихся современной, общеобразовательной и высшей школы при обучении естествознания. Тем самым предлагается конкретный шаг в решении общей научной проблемы систематизации понятийного аппарата такой самостоятельной области научного знания, как методика обучения математике и физике, биология и т.д. Статья предполагает дальнейшие исследования в этой области. В конце статьи дан перечень работ, наиболее значимых для тематики исследования.

методика

проблемы

диалог культуры

личное ситуация

диагностики

культура образная деятельность

произведение культуры

мировоззрение

персональный мировоззрения.

1. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и культура мышления / ИНОАН СССР. Всесоюзный методологический центр. – М.: Экономика, 1991. – 416 с.

2. Бахтин М.М. (К философии поступка) // Философия и социология науки и техники. Ежегодник: 1984-1985. – М., 1986. – С. 82-138.

3. Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования / Комментарии В.С. Библера и И.В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 1996. – 416 с.

4. Громыко Ю.В. Метапредмет «Проблема»: Учеб. пос. для ст. кл. – М.: Институт учебника «Пайдейя», 1998. – 382 с.

5. Жохов А.Л. Научное мировоззрение в контексте духовного развития личности (образовательный аспект). – М.: ИСОМ, 2004. – 329 с.

6. Жохов А.Л. Становление и развитие мировоззрения индивида образованием и культурой: Монография – Heinrich-Böcking-Str. Saarbrücken, Germany: Palmarium Academic Publishing. – 2013 – 404 с.

7. Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. – М.: Прогресс, 1993. – 352 с.

8. Когаловский, С.Р. Поиски метода и методы поиска (онтогенетический подход к обучению математике): Монография. Ч. I, Ч. 2 – Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «ШГПУ». – 2-е изд.; доп. – Шуя: Изд-во ШГПУ, 2008. –284 с.; 348 с..

9. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. – Томск: Изд-во Том. ун-та. – М.: Изд-во «Барс», 1997. – 392 с.

10. Щедровицкий Г.П. Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). – М., 1975.

Современное состояние и задачи дальнейшего развития методики обучения (математике, физике) как науки, и как учебного курса в педагогических вузах настоятельно требуют приведения в порядок ее понятийного аппарата. На наш взгляд, в настоящее время уже созрели необходимые условия для решения этой проблемы, которую можно охарактеризовать как актуальную для самой науки и масштабную с точки зрения привлечения и сопоставления различных источников. Немаловажна эта проблема и с позиций целей и организации процесса подготовки будущего учителя математики и физики, для которого именно методика обучения с ее «методическим мышлением» должна стать определяющим ядром личности будущего учителя как профессионала современной школы.

Основная цель данной статьи - предложить ученым, методистам, студентам для обсуждения авторскую трактовку ряда методических понятий, во многом явившуюся результатом исследования вопросов мировоззренчески направленного обучения математике в современной школе и, тем самым, сделать конкретный шаг в решении выше обозначенной общей методической проблемы и привлечь к ней педагогическую общественность. Построим статью как словарь ряда терминов методики обучения математики и физики. В конце статьи приводится далеко не полный список литературных источников.

Диалог культур - целесообразно трактовать как диалог культур в его личностном аспекте (ДКЛ), как коммуникацию личностей участников, осуществляемую ими на основе некоторого произведения культуры (ПК), возникшего в некоторой грани культуры и представленного в любом из его возможных воплощений. ДКЛ предполагает, прежде всего, духовное общение конкретных носителей персональной (личностной) культуры на основе их ненасильственного стремления к пониманию, взаимодополнительности, при задействовании основных личностных компонентов каждого субъекта .

В реальном исполнении ДКЛ осуществляется как своеобразный «триалог» в поле смыслов, задаваемых упорядоченной тройкой («культура одного участника»; «культура ПК»; «культура другого участника»). В образовательном процессе в роли участников ДКЛ оказываются учитель (Ул) и учащиеся (Ук) в их различных сочетаниях (один - один, один - группа, группа - группа и т.п.). Роль учителя - организовать и управлять ДКЛ вплоть до его завершения и (или) перехода в ситуацию нового ДКЛ на базе (желательно) тех ПК, которые были созданы в рамках совершившегося акта ДКЛ.

ДКЛ в методическом понимании - это технология (и искусство) такой организации обучения, при которой у участников диалога необходимо происходит вспышка понимания, то есть «вдруг» возникает новое личное понимание рассматриваемого ПК (относительно новое для другого). В основе технологии ДКЛ лежит «диалектика как диалогическое искусство» - создание собственных ПК; только в этом случае и можно считать, что происходит «оттаивание» диалектики как диалогического искусства.

Считается, что акт ДКЛ состоялся, если в результате появляется новое для участников произведение культуры (ПК2), созданное в процессе общения как результат совместного или индивидуального преобразования исходного ПК1. ПК2 выполняет в этом случае функцию диагностики: а) завершения акта, одного из этапов ДКЛ; б) состояния (уровня) культуры его предъявителя. Поскольку вместе с изменением ПК1 происходят те или иные изменения участников ДКЛ, то ДКЛ в случае его завершения имеет смысл представить следующей схемой: (Ул - ПК1 - Ук)¢ ® (Ул - ПК2 - Ук)¢¢. Педагогическим механизмом включения учащихся в ДКЛ является учебная ситуация «напряжения и успеха», организованная, например, на базе личностно воспринятого фрагмента учебного материала - составленной задачи, выполненного рисунка, словесного описания и т.п., являющихся частными примерами учебного ПК.

В литературе используется более широкое понятие - диалог культур, берущее свое начало из философии экзистенциализма. В отечественной культуре впервые раскрыто и активно использовалось философом и филологом М.М. Бахтиным , в дальнейшем - В.С. Библером, С.Ю. Кургановым и др. М.М. Бахтин определил архитектонику ДК как ответственного поступка; по Бахтину, структурными элементами ДК являются: Я (я-для-себя); Другой (другой-для-меня), Я-для-Другого (, с. 126-127). Посредством модели «Ромашка» (, схема 6) эти компоненты и связи между ними можно детализировать следующим образом: существенной основой «действительного мира поступка» (М. Бахтин ) является понимание , в условиях обучения - взаимопонимание = сомыслие + содействие + сопереживание; организовать такое состояние возможно лишь на основе доброй воли и - главное - общей заинтересованности участников общения, которые и входят в ДК благодаря своеобразному «зацеплению» одного или нескольких компонентов их личности («лепестков» «Ромашки»); важнейшие личностные «лепестки зацепления» (компоненты личности) можно выделить как доминанты возбуждения участников ситуации, которые по принципам дополнительности или резонанса будут способствовать ее позитивному разрешению в рамках учебной коммуникации или совместной деятельности.

Жизненно важная (мировоззренческая) ситуация - 1) в общем психолого-философском смысле: «сгусток», «узел модальностей» (А.Н. Леонтьев), «борьба мотивов» (Л.И. Божович), объективно-субъективных противоречий, требующих непременного разрешения ситуации и с непосредственным (мгновенным или пролонгированным) воздействием на бытие и дальнейшую жизнь человека;

2) в образовании (обучении) используется как учебная мировоззренческая ситуация (УМС; УС) - учебный аналог или имитация возможной для ученика Ж. В. С. (в общении, в практической или познавательной деятельности, во встрече с произведением культуры, с его автором, в общем - с Другим и т.п.).

В рассмотрены различные виды УМС.

Учебную ситуацию назовем мировоззренческой, если при вхождении в нее или при ее разрешении учащийся вынужден сделать свой выбор - отношения к ней, к ее объекту или соучастникам ситуации, выбор способа и средств ее разрешения, стиля и смысла своей деятельности, меры своего участия и т.п. Короче: учебную ситуацию назовем мировоззренческой, если она побуждает учащегося занять определенную позицию.

УМС может возникать стихийно (естественно) или быть организована специально (искусственно); в любом из случаев ее целесообразно рассматривать как педагогический (методический) инструмент включения учащихся в учебную деятельность. Мастерство учителя математики или физики проявляется в его умении создавать и использовать УМС с целью формирования физико-математико-мировоззренческих ориентиров и качеств учащихся. Термин впервые раскрыт в работах одного из авторов (.

Культуросообразная деятельность. В общем случае - деятельность, прежде всего направленная на культивирование («выращивание») Добра, Красоты и Истины и др. Логика такой деятельности определяется осознанием ограниченности в чем-то, потребностью ее преодолеть путем создания новых культурных средств (образных, знаковых, языковых, материальных и т.п.) и самой этой деятельностью преодоления. Определяющими характеристиками К. д. являются: ее направленность на порождение новых для человека смыслов и ценностей, произведений культуры, новых средств и способов деятельности; признание множественности различных культур и мировоззрений, настрой на «участное мышление», «ответственный поступок» в какой-либо грани культуры в соответствии с особенностями ее предмета ; опора на мотивы и позитивные устремления; следование логике воспроизводства (а не простого воспроизведения) произведений культуры в личном опыте ; триединство мышления, коммуникации, рефлексии.

К. д. является, как правило, и культур порождающей (ее продукт - новое для субъекта произведение культуры - ПК, а вместе с ним и новые личностные качества). В условиях обучения К. д. приводится в движение коммуникацией в парах «Я - ПК», «Я - Другой» и совместной деятельностью с учителем и друг с другом, а закрепляется (как элемент культуры) через порождение субъектом своего ПК и рефлексией. Культуросообразная (и культуропорождающая) деятельность задает образовательному процессу мировоззренчески значимое гуманистическое русло. В методической науке термин впервые получил содержательное толкование в и др.

Физико-математические мировоззренческие ориентиры - типы познавательных позиций, установок и отношений, средства, способы и »программы» мировоззренческой деятельности, представления и знания, исторически сформировавшиеся в математике и физике (как гранях культуры), оказавшиеся устойчивыми при исторических трансформациях и внесшие и продолжающие вносить положительный вклад в развитие культуры (в целом) . Присвоенные человеком, такие ориентиры становятся физико-математико-мировоззренческими ориентирами и качествами его личности, определяя отношение к миру, к науке и ее познанию, существенно влияя на стиль его познавательной деятельности, на знания и обобщенное видение мира (в его частях или в целом).

Мировоззренческие ориентиры и качества образовательных областей «математика, физика» - отдельные или взаимосвязанные элементы мировоззренческого потенциала математики/физики, которые могут быть сформированы у учащегося при постижении им физико-математической культуры и стать его личностными качествами. Такие ориентиры и качества способствуют адекватному восприятию мира, верной ориентировке в нем, помогают ученику вырабатывать у себя подобные ориентиры и овладевать началами математической культуры или математическими основами профессии. Совокупность ориентиров и качеств, которая при определенных условиях может быть у учащегося сформирована на некотором этапе обучения математике, целесообразно называть мировоззренческим потенциалом физико-математического, биологического образовательного процесса или учащегося, если такие качества оказались у него сформированными к концу некоторого этапа обучения этим учебным дисциплинам. Аналогично имеет смысл говорить о математико-мировоззренческом потенциале соответствующего учебного материала, в частности - учебников по математике/физике, а в целом и образовательного процесса. Обучение математике или физике, определяемое целевой установкой: оказывать целенаправленную помощь учащимся в развитии их математико-мировоззренческого потенциала как совокупности взаимосвязанных математико-мировоззренческих ориентиров и качеств, определяющих различные стороны их математического мировоззрения, имеет смысл назвать мировоззренчески направленным обучением математике/физике .

Мировоззрение человека: 1. Под мировоззрением целесообразно понимать не только (и не столько) взгляды, представления, убеждения человека и т.п., сколько - в первую очередь - ту систему личностных микромеханизмов, благодаря действию которых вырабатываются у человека эти взгляды и убеждения. Иными словами, мировоззрение имеет двойственную природу. Это и совокупность взглядов, представлений и т.п., что принято называть образом человека и образом (картиной) мира у человека (мировоззрение-образ). И, в первую очередь, это - обобщенный личностный механизм, который «творит» соответствующий образ человека (мировоззрение-механизм) . Обе эти стороны мировоззрения сосуществуют и »действуют» в диалектическом единстве и взаимодополнительности.

2. Мировоззрение растущего человека возникает и развивается в процессе его мировоззренческой деятельности по разрешению жизненно важных для него ситуаций. В этой связи персональное мировоззрение есть форма организации опыта мировоззренческой деятельности человека в одной или нескольких взаимосвязанных гранях культуры, она представляет собой триединство своих главных структурных компонентов -эмоционально-ценностного, деятельностно-волевого и образно-знаниевого блоков . В этом (втором) понимании отражена природа мировоззрения как персонального механизма обобщенной ориентировки человека, его индивидуально-социальной адаптации к изменяющейся действительности, развития себя. Желательно, чтобы такое развитие было развитием нравственной личности как преобразователя мира в направлении культуры.

Мировоззрение физико-математическое, гуманистически ориентированное. Структурно представляет собой систему выше названных компонентов, но имеющих свою специфику, определяемую предметом физики и математики как граней культуры и науки. Сформированное у человека, оно направляет его познавательную деятельность на поиск научной истины, на ее обоснование и логически стройное изложение, на структурное видение мира, на активное использование средств познания и идеального преобразования человеком окружающего мира и себя в нем, способов оперирования с ними.

Для описания физико-математического мировоззрения человека предлагается модель «Ромашка», построенная с позиций доминантного анализа целостного акта культуросообразной деятельности человека .

Мировоззренческий потенциал математики/физики (М.П.М/Ф) как граней культуры - это система исторически сформировавшихся в физико-математической культуре мировоззренческих ориентиров и механизмов разрешения мировоззренческих ситуаций - способов и средств саморазвития человека, математического познания и идеального преобразования мира; математических знаний и образов (моделей), картины мира (в его фрагментах, так и в целом) М.П.М/Ф характеризуется (, и др.):

Специфическим для математики и физики эстетическим и этическим отношением к миру, к человеку и результатам его труда (соразмерность и симметрия, красота; целесообразность; аксиоматичность и доказательность, закономерность, аналогия и правдоподобие; информационная емкость, экспериментальная проверяемость и др.);

Способами и средствами идеального познания и преобразования мира, самого человека, свойствами его мышления (создание системных в своей основе идеальных объектов и систем таких объектов, физико-математическое моделирование, определение понятий, формулировки и доказательства теорем, построение теорий, алгоритмизация…);

Своеобразным математическим, целостно структурированным (образно-символическим, абстрактно-теоретическим) видением, картиной мира;

Свойственными математике и физике способами фиксирования и обоснования результатов видения мира и стилем его познания (математический язык, символизация, опора на определение понятий, на логику и теории, на результаты эксперимента и др.);

Своеобразной триадой идеальных средств - кодов записи, сохранения и переработки информации (в том числе человеком): «матрица» мира и теоретический образ ее фрагментов в науке - материализация образа (с использованием различных культурных знаков: словесного, словесно-символического, изобразительного, действенного, опытно-вещественного и др.) - «символизация» как устранение привязки сознания к наглядному образу («образ должен умереть» - ) и закрепления результатов всего этого в понятиях, формулах, системах понятий, во фрагментах теорий и т.п. как символов-средств дальнейшей познавательной или практической деятельности человека;

Различного рода физико-математическими моделями как оправдавшими себя средствами познания (законы физики в их математическом выражении, геометрические фигуры и построения; величины и измерение, мера, число; множество, отношения и функции; порядок и его свойства, упорядочение; алгебраические и топологические структуры; преобразования, гомоморфизмы; правила и законы логики; вероятность и др.).

Выделенные компоненты-характеристики М.П.М/Ф, как и их отдельные элементы-свойства, зародились и сформировались не только (и не столько) внутри науки-математики благодаря усилиям учёных-профессионалов, но и в других областях человеческой практики и людьми изначально других профессий - в деятельности философов, языковедов, художников, учителей, строителей и т.п. Подобные свойства можно обнаружить при рассмотрении любых физико-математических конструкций и, в конечном итоге, они зафиксированы как в оригинальных исторических, так и в прикладных и учебных текстах, рассматриваемых как произведения культуры. Следовательно, правомерно считать, что все эти компоненты М. П. М/Ф сформировались в процессе исторического развития физико-математической культуры и в позитивном опыте соответствующего образования.

Мировоззренчески направленное физико-математическое образование (сокращенно - МНФМО, либо, если речь идет о встроенном в этот процесс обучении математике/физике - МНОМ/Ф) - это процесс, ведущей целью организации которого является оказание учащимся помощи в »выращивании» мировоззренчески значимых для них ориентиров и качеств с опорой на активно используемые для этого средства обучения математике/физике и культуросообразной познавательной деятельности. В частности, МНОМ можно рассматривать как целостное методическое средство совершенствования математического образования в направлении формирования и развития математико-мировоззренческого потенциала учащихся : доверительного и реалистического отношения к данным науки, системы ценностей, мировоззренческих умений и др.

Мировоззренческие умения - умения, которые представляют собой усвоенные человеком известные или изобретённые им новые обобщенные способы (процедуры) познания и преобразования окружающего мира, в том числе и духовного, или активно способствуют формированию других механизмов обобщенной ориентировки человека в мире. Такие умения непосредственно связаны с какой-либо предметной областью (гранью культуры) и формируются с активным ее привлечением в конкретной деятельности, приобретая благодаря этому соответствующую «окраску». В связи с тем, что мы имеем дело с обучением математике/физике, рассматриваемые в данном контексте мировоззренческие умения названы физико-математико-мировоззренческими. Они могут быть включены в содержание физико-математического образования учащихся различного типа школ .

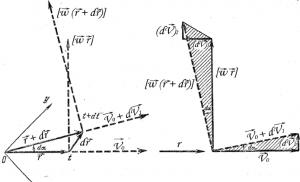

Онтогенетический подход (Когаловский С.Р. - ) - принцип обучения математике или физике, суть которого выражается следующей направленностью освоения человеком сложных физико-математических понятий: от синкретичного целого - к развитому целому, несущему возросшую потенцию развития. Процесс обучения в этом случае состоит из следующих пяти стадий:

1) формирование, развитие и использование интуитивных представлений о физическом или математическом понятии (время, масса тела, непрерывность траектории, предельный переход, производная, скорость изменения, алгебраические структуры и т.д.);

2) осознание размытости этих представлений и необходимости их уточнения или экспериментальной проверки; ознакомление с некоторыми средствами такого уточнения;

3) процесс «уточнения» представлений до создания строгого понятия как нового средства решения задач, не решаемых на уровне представлений или опыта;

4) овладение понятием, раскрытие качественно новых возможностей, которые несет уточненное (строгое) понятие и система сопутствующих понятий;

5) осознание того, что строгие понятия и особенно их система есть продуктивная модель интуитивных представлений, послуживших ее истоком.

Представленный список терминов может и даже должен быть расширен. Это может стать проблемой значительного исследования и научного проекта.

Библиографическая ссылка

Жохов А.Л., Юнусов А.А.,2Бердалиева А.М., Сайдахметов П.А., Нурмаханбетова Г.К. О ВАЖНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЯХ МЕТОДИЧЕСКОЙ НАУКИ // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 12-4. – С. 439-444;URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34630 (дата обращения: 01.02.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

ОСНОВНЫЕ

ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ

СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Современная методическая наука* (МН) прошла сложный и богатый путь научного познания: от исключительно эмпирического осмысления процесса обучения ИЯ до теоретического обоснования целостной, развивающейся системы научного знания (преимущественно в понятийной форме) о закономерностях этого процесса, - системы, которая построена на определенных принципах и способна к воспроизводству. С этой точки зрения некоторый скептицизм, выражаемый нередко по отношению к статусу методики обучения ИЯ как самостоятельной научной дисциплины, неправомерен.

Исторически весь путь развития МН представляется как динамика развития различных методов обучения ИЯ**, пре-зентирующих в той или иной степени отличные друг от друга методические системы (см. схему 1).

Представленная схема отражает лишь основные методические направления, но их рассмотрение уже создает представление о том, что МН, как и любая наука, есть культурно-исторический феномен (по определению В.С. Степина), возникающий в контексте исторического

* Современная МН трактуется нами как комплексная наука, состоящая из лингводидак-тики и методики обучения ИЯ (1, С. 20-29).

** В данном случае метод обучения ИЯ используется в его широком понимании - как методическое направление.

Ключевые слова: иностранный язык, лингводидактика, методика обучения, смена парадигм, парадигмальная особенность современной методической науки.

развития цивилизации и культуры, на определенных стадиях этого развития (2).

Развитие методики обучения ИЯ - путь методического познания и смены типов научных картин (2. С. 197) исследуемой реальности, связанной с преподаванием и изучением ИЯ. Действительно, когда мы рассматриваем историю той или иной методической модели, мы погружаемся, прежде всего, в тот экстралингвистический контекст, в котором она зарождается и развивается. При этом не только анализируются социально-политические и эконо-

мические предпосылки возникновения нового направления, но и осуществляется поиск его истоков в недрах базисных наук и в первую очередь лингвистики и психологии. Последнее вполне объяснимо, ибо основными объектами обучения в рамках нашей учебной дисциплины являются, во-первых, язык (а сегодня - лингвокультура) как социальное явление и, во-вторых, опыт владения этим социальным феноменом, процесс приобретения которого (опыта) имеет ярко выраженную психологическую и социокультурную основу (см. таблицу 1).

Развитие основных методов обучения ИЯ*

* Черным цветом отмечены даты и названия методов обучения ИЯ, развиваемых за рубежом. Синим - отечественные методы обучения ИЯ и даты их возникновения и развития.

ГПМ - грамматико-переводной метод; ТПМ - текстуально-переводной метод; ПМ - прямой метод; НПМ - неопрямые методы; АЛМ - аудиолингвальный метод; АВМ - аудиовизуальный метод; КМ - коммуникативный метод; МКМ - межкультурная методика; ССМ - сознательно-сопоставительный и СПМ - сознательно-практический методы.

Таблица 1

Развитие методики обучения ИЯ: от грамматико-переводного метода до

аудиовизуального

метры ГПМ/ТПМ ПМ НПМ АЛМ АВМ

Лингви- «донауч- Школа Гипотеза Дескриптив- Структурное

стические ное» язы- младограм- Сепира- ная лингви- направление в

основы кознание матиков Уорфа. стика лингвистике,

Структу- Структурно- в частности,

рализм генеративная концепция

Дескриптив- грамматика Ф. де Соссюра:

ная лингви-

Трансформа-

ционный ана-

Психо- Ассоциа- Психо- Бихевиоризм Бихевиоризм Бихевиоризм

логи- тивная пси- логия Гештальт-

ческие хология поведения, психология

основы сравнитель-

ная психо-

психология

обучения

Отноше- РЯ - основ- Исклю- Исключение Полное

ние к ное сред- чение РЯ РЯ исключе-

родному ство обуче- ние РЯ из

языку ния ИЯ уч.процесса,

(РЯ) но его исполь-

зование при

отборе грам-

матических

структур

Роль и Грамматика Отказ от Обучение Обучение Обучение

место как свод грамматики грамматике грамматике грамматике

грамма- правил и как свода на основе на основе на основе

тики парадигм, правил и отобранных отобранных отобранных

схоласти- парадигм, структур структур структур

ческое индуктив- языка, индук- языка(диа- языка(диа-

усвоение ный способ тивный спо- логических логических

абстракт- изучения соб изучения единств), единств),

ных грам- грамматики грамматики индуктивный индуктивный

матических способ изуче- способ изуче-

правил ния грамма- ния грамма-

тики тики

Характер Оригиналь- Учебные Учебные тек- Учебные тек- Учебные тек-

и типы ные худо- тексты сты, постро- сты - диалоги сты - диалоги

текстов жественные енные на повседневно-

тексты литературно- го общения

разговорном

Языковая Нет есть есть есть есть

Параметры анализа ГПМ/ТПМ ПМ НПМ АЛМ АВМ

Основные Перевод, Восприятие Вопросо- Восприятие Восприятие

типы заучивание на слух и ответные диалога и зау- диалога и

упражне- наизусть, имитация, упражнения, чивание путем заучивание

ний чтение, трениро- тренировоч- подражания. путем подра-

письмо вочные ные условно- Трениро- жания.

упраж- речевые вочные Тренировоч-

нения упражнения упражнения: ные упражне-

(подста- подстановка, ния:

новочные трансфор- подстановка,

таблицы, мация, трансформа-

вопросо- вопросо- ция,

ответные ответные вопросо-

задания и упражнения, ответные

др.) завершение упражнения,

предложений, завершение

расширение предложений,

модели, расширение

соединение модели,

моделей, соединение

сочинение моделей

Информация, данная в схеме и таблице, имеет весьма обобщенный и поверхностный характер. Она создает впечатление о линейности и поступательности исторического развития методической научной мысли, при которых происходит обновление и пополнение методических знаний путем «постепенного приближения к истинной сущности» (8) процесса овладения обучающимися языком в учебных условиях. Такое кумулятивное представление о развитии методического знания не отвечает объективному ходу научного познания, которое на самом деле не столь прямолинейно, как это выглядит выше.

Действительно, как и в любой науке, в методике можно наблюдать периоды плавного «течения» методической мысли, поступательного развития методических знаний и накопления новых фактов. По Т. Куну (3), американскому историку и философу, эти периоды в развитии научного знания называются периодами «нормальной науки», когда наблюдаются устойчивость стандартов научной практики и теоретических постулатов, сохраняются принятые в профессиональном сообществе концептуальные основания, систематизируются теоретические знания, уточняется понятийный аппарат науки. Но научное познание - это слож-

ный и противоречивый процесс, в результате которого полученные новые знания не просто суммируются, а объединяются в целостную органическую систему, где каждый элемент получает свое обоснование. Принятая всеми понятийно-терминологическая система, система норм и эталонов появляется в период нормального состояния науки, как правило, в учебниках и учебных пособиях, посвященных проблемам методики обучения ИЯ, и не вызывает жарких дискуссий.

Однако этапы методической стабильности могут буквально «взрываться» инновационными идеями о природе обучения ИЯ, новыми понятиями, новыми исследовательскими техниками, которые возникают в силу объективных обстоятельств на пути развития методического познания. И тогда принятые в профессиональном сообществе методические модели начинают объективно распадаться (мы нередко говорим, что они не соответствуют социальному заказу общества и/или уровню развития наук), даже несмотря на то, что их сторонники настойчиво этому сопротивляются.

История методов обучения ИЯ свидетельствует о том, что именно в эти так называемые революционные периоды в развитии МН возникают не только в

рамках образовательной системы, но и в обществе в целом бурные дискуссии и споры о сущности процессов обучения ИЯ. Достаточно вспомнить новейшую историю отечественной теории и практики языкового образования, а именно: 80-90-е годы прошлого столетия, когда педагогическая и родительская общественность бурно обсуждала проблему раннего обучения ИЯ как одну из возможностей реформирования школьной системы языковой подготовки.

По определению Т. Куна, период «нормальной науки» завершается, когда ему на смену приходит «научная революция». Она и приводит к изменению структуры науки, принципов познания, понятий и категорий, открывает новые закономерности, которые не могут быть приняты в рамках представлений, существующих в профессиональном сообществе. Научная революция - это «не одномоментный акт, а длительный процесс, сопровождающийся радикальной перестройкой и переоценкой всех ранее имевшихся факторов» (4, с 161). Он завершается, как правило, только в случае победы одной из противоборствующих сторон, после чего вновь восстанавливается стадия нормального развития науки, устанавливаются стандарты научной практики, принимаются общие теоретические постулаты, уточняется научная картина мира (5, с. 160).

Как известно, научное познание связано с описанием, объяснением и предсказанием процессов и явлений действительности (в нашем случае процессов и явлений, связанных с приобщением человека к новому средству общения и познания). «Наука - это форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственной целью постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и способствовать ее изменению» (7, с. 16). Поэтому основными сторонами бытия любой науки являются: 1) творческая деятельность людей, 2) когнитивно-поисковая система, 3) социальные инсти-

туты со своей инфраструктурой и, конечно, 3) ЭТОС (нравственность) - (там же, с. 26). Умение корректно вести диалог со своими н

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст

ГАЛЬСКОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА - 2012 г.

ГЛАВА I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Проблемы образования в XXI в. интересуют ученых и учителей, родителей и учащихся. Особое значение приобретает идея фундаментальных знаний, преодоление разрыва между традиционными и современными методологиями, проблемы диалога культур, усвоение знаний в обобщенном виде и поиск системообразующих принципов для программ и учебно-методических комплексов, воспитание системы нравственных координат личности. В докладе Председателя Международной комиссии по образованию для XXI в. Жака Делора подчеркнуто, что образование является одним из основных «средств утверждения более глубокой и гармоничной формы развития человечества, которая позволит бороться с нищетой, отчуждением, неграмотностью, угнетением и войной». Кроме того, были названы четыре «столпа образования»: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, учиться жить (Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. Издательство ЮНЕСКО, 1966). Современный учитель в чем-то похож на поэта, о котором С. С. Аверинцев пишет: «Его задача - не только и не столько учить и разъяснять, сколько показывать и внушать» (Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977. – С. 218). С позиций современной эстетики и литературоведения художественное творчество сближается с наукой в характере точности постижения мира. Но специфика его в том, что оно дает читателю наглядную, образную картину мира, несет в себе элемент эстетического наслаждения, нравственного урока, наконец, ту духовную радость, испытать которую так важно каждому. Задачи курса методики преподавания литературы в педагогическом университете в значительной степени определяются своеобразием общекультурной ситуации в нашем обществе. Возрастает интерес ко многим утраченным духовным ценностям, отрицаются сложившиеся стереотипы и оценки фактов художественного и педагогического творчества. Особое значение имеет формирование нового типа взаимоотношений между учителем и учеником, подготовка к творческому поиску, к самостоятельности суждений. Это тем более необходимо, что налицо многозначность процессов в литературе. Прежде всего возрождается целостная картина развития литературы, к читателю приходит «возвращенная» литература, литература русского зарубежья. В таких условиях любая наука, в том числе методика преподавания литературы, утрачивает какую бы то ни было однозначность и законченность позиций. Все большее значение приобретают альтернативность концепций и наличие программы научно-практической деятельности учителя, методиста, ученого. Представляется, что литературу следует изучать в широком культурном аспекте и при установке на формирование личности, способной к самоопределению. Будущему учителю важно не только осознать специфику преподавания литературы в современной школе, но и приобрести определенное представление о возможных путях деятельности в школах различного профиля. В настоящее время существует несколько концепций преподавания литературы в школе. Можно назвать сторонников этического, идеологического, эстетического или этико-эстетического направления. Некоторые проповедуют идейно-эстетический, иные - эмоционально-эстетический подход к школьному анализу художественного произведения при различных его основаниях: литературоведческом или лингвостилистическом. Нередко встречается разумное взаимодействие позиций или - напротив - неразумное разведение их. Всех волнует опасность отчуждения молодежи от многих художественных достижений, потеря интереса к сознательному чтению. Отсюда - первостепенное внимание к суверенности читательского восприятия, к его углублению в процессе анализа художественных произведений, к целостному изучению литературы, включающему и индивидуальность художника слова, и его поэтику, и литературные оценки, и «движение» произведения во времени. Девяностые годы принесли много нового в литературу, литературоведение, эстетику, философию, в саму методику. Можно обозначить следующие теоретические проблемы современной методической науки: 1. Проблема чтения, восприятия художественной литературы как искусства слова; формирование читателя, его духовного мира. Здесь нельзя не заметить опасности своеобразной инерции, неполноценности восприятия, свойственной значительной части молодежи, выражающейся и в выборе книг для чтения, и в оценках прочитанного, и в тех жизненных идеалах, которые формируются под воздействием многих причин. Не следует забывать и о суверенности читательского восприятия. Вспомним строки А. А. Ахматовой: А каждый читатель как тайна, Как в землю закопанный клад, Как самый последний, случайный, Всю жизнь промолчавший подряд. 2. Взаимообогащение литературоведения и методики преподавания литературы. Проблемы и перспективы изучения поэтики художественного произведения на уроках литературы. 3. Углубление связей между восприятием произведения, его интерпретацией, анализом и самостоятельной деятельностью учащихся. 4. Проблема изучения литературного развития учащихся, причем не только в исследовательском аспекте, а как основы школьного преподавания литературы, выбора программ, концепций, технологий уроков на разных этапах литературного образования школьников. 5. Историческая смена методов и приемов изучения литературы, конструирование новых, опора на традиционные. 6. Формирование нового типа взаимоотношений между учителем и учеником, воспитание творческих начал личности. 7. Поиск новых структур уроков и моделирование других форм проведения занятий.

Обратимся к позициям специалистов по эстетике, философии, психологии, филологии. Художественное освоение действительности, по мнению А. С. Бушмина, является элементом духовной культуры общества (О прогрессе в литературе / Под ред. А. С. Бушмина. – Л., 1977). Художественное освоение мира, утверждает М. С. Каган, включает в себя единство четырех видов деятельности: преобразовательной, познавательной, ценностно-ориентационной и коммуникативной (Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). – М., 1974. – С. 169). В соответствии с одной из продуктивных концепций современной гуманитарной науки между творцом произведения искусства и читателем, зрителем, слушателем - нет непроходимой грани (В. С. Соколов, Б. С. Мейлах, А. Н. Леонтьев, М. Арнаудов). В работах А. А. Леонтьева искусство характеризуется как «художественное производство» и как «художественное познание», что приводит исследователя к выводу, что искусство является одной из форм общения. Ученый утверждает, что «при общении с искусством человек участвует в этом общении (как творец и как сотворец, реципиент) как личность, реализуя через квазиобъект искусства не какой-то элемент знания о действительности, а систему отношении к действительности (включая сюда ее эмоциональное переживание)». Под квазиобъектом искусства А. А. Леонтьев понимает такие элементы художественного общения, которые имеют самостоятельную функциональную нагрузку (Леонтьев А. А. Искусство как форма общения (К проблеме предмета психологии искусства) // Психологические исследования. – Тбилиси, 1973; Леонтьев А. А. Поэтический язык как способ общения искусством // Вопросы литературы, 1973, № 6). Психологическая наука остается в значительной степени недостаточно изученной с позиций школьного литературного образования. Особое место следует отвести взглядам С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, П. П. Блонского, А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, В. В. Давыдова. Многоаспектно исследована в психологической науке проблема восприятия, о чем пойдет речь в специальных разделах. В трудах С. Л. Рубинштейна содержится глубокий анализ мыслительных процессов индивида. Он убежден, что «есть некоторые основания - теоретические и эмпирические - принять в качестве предварительной гипотезы для дальнейших исследований, что ядром или общим компонентом различных умственных способностей, каждая из которых имеет и свои социальные особенности, является свойственное данному человеку качество процессов анализа (а значит, и синтеза) и генерализации - особенно генерализации отношений» (Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. – М., 1973. – С. 229). Ученый раскрывает две концепции мышления: в одном случае имеется в виду оперирование готовыми обобщениями, в другом - установка не на готовый результат умственной деятельности, а на исследование самого процесса мышления. В первом случае «маскируется творческий аспект - способность открывать новое» как основная установка - на усвоение знаний. Во втором - и это соответствует духу эпохи - важен именно «путь руководства самостоятельной мыслительной работой учащихся». Причем, «в отличие от прямого научения, этот путь воспитания, путь собственно развития самостоятельного мышления. Это и путь формирования умственных способностей учащихся» (Там же, с. 234). П. П. Блонский предупреждал об опасности формализации мышления и отрыве его от конкретного познания действительности. Он определял представления как переходную форму от восприятия к мышлению и ввел следующие возрастные критерии: в младшем школьном возрасте в основе представлений - действие предмета; в среднем - причины, производящие действие; в старшем - имеется тенденция к составлению общей картины мира или общей концепции о нем. Ученый считает, что в процессе усвоения знаний память играет второстепенную роль, а главная роль принадлежит мышлению, вернее, сначала детализирующему восприятию, а затем «детализирующему, связывающему и генерализирующему мышлению» (Блонский П. П. Избранные педагогические произведения. – М., 1964. – С. 24). Особое место в психологическом обосновании обучения литературе по справедливости принадлежит Л. С. Выготскому. Будучи приверженцем идеи развития, Л. С. Выготский исследовал отношение мысли к слову, «зоны ближайшего развития», то есть различие между тем, что ребенок может сам и что под руководством взрослого. В лаборатории Л. С. Выготского изучался процесс образования понятий. Ему принадлежит следующая мысль: «Обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди развития» (Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. Ч. I. – М., 1956. – С. 248). Чаще всего учитель-словесник обращается к фундаментальному труду Л. С. Выготского «Психология искусства» (М., 1968). В нем говорится, что если искусство и выполняет познавательную функцию, то речь идет об образном познании. Л. С. Выготский выводит закон «уничтожения формой содержания». Исследуя то, что он называет материалом и формой, ученый утверждает, что событие рассказа И. А. Бунина «Легкое дыхание» приглушено, а название «намечает доминанту рассказа». Житейская история «претворена... в легком дыхании бунинского рассказа». И далее: «Слова рассказа или стиха несут его простой смысл, его воду, а композиция, создавая над этими словами, поверх их, новый смысл, располагает все это в совершенно другом плане и претворяет это в вино». Л. С. Выготский много пишет о воображении и эмоциях, о «загадочном» отличии художественного чувства от обычного, о том, что эмоции искусства - это умные эмоции, разрешающиеся преимущественно в образах фантазии. Все чаще учитель-словесник прислушивается к словам психологов о теории установки, о формировании личности ученика, об искусстве общения, о личностно-ориентированном обучении (И. С. Кон, А. В. Мудрик, И. С. Якиманская и др.).

_______________________________

Художественная литература призвана сыграть особую роль в формировании самосознания современного общества, в его гуманизации. Она несет в себе художественную, эстетическую память народа, нравственные установки. Что сделано в теории и практике методики преподавания литературы на сегодняшний день? Преодолены однозначные подходы к развитию русской литературы XIX и XX столетии, изменились оценки многих литературных фактов, созданы вариативные программы, пособия, учебники, открыты различные классы, школы, лицеи, гимназии. Временные стандарты литературного образования подготовлены в расчете на базовый компонент литературного образования, его инвариантное ядро. Это сделано с целью сохранения лучших традиций литературного образования в России, установления творческого взаимодействия ученых и учителей, придерживающихся различных взглядов. В разработке методологии преподавания литературы за основу взято «развивающее образование». В совершенствовании программ предпочтение отдано идее их концентрического построения. Новое содержание образования связано с поисками новых методов преподавания, новых подходов к содержанию и структуре урока литературы. Поскольку проблема чтения, формирования читателя, его духовного мира продолжает быть едва ли не самой актуальной научной проблемой, в методической науке предпочтение отдается приемам работы, обеспечивающим целостность восприятия художественного текста, его глубокую интерпретацию, понимание поэтики писателя. Не случайно основой базового компонента литературного образования названы чтение и изучение художественного произведения, его толкование. Уже в I-IV классах учитель стремится воспитать читателя, способного к личностному восприятию, чуткому к слову автора. В V-IХ классах постепенно происходит освоение литературы в движении, в контексте культуры. В Х-ХI классах школьники начинают сознательно относиться к процессу познания фактов искусства, что реализуется на уроках интерпретации и анализа литературных текстов. Остановимся на проблемах и перспективах изучения поэтики художественного текста, на вопросах его интерпретации, что характерно для современного школьного литературоведения. В последнее время наметился интерес к вопросам поэтики в литературном образовании школьников, хотя ученые занимались им еще в XVIII в. В начале XIX в. поэтика представляла собой руководство для написания сочинении и сочеталась с чтением и разбором образцов. В середине XIX века в старших классах гимназий изучалась теория поэзии и краткий курс русской литературы. Постановка в центре внимания преподавателя и методиста проблемы чтения принадлежит Ф. И. Буслаеву. Утвердив чтение основой преподавания словесности, ученый отдает предпочтение риторике, а не поэтике. В. И. Водовозов подчеркивает значение «живого впечатления» при первом чтении и отмечает особенности поэтики произведе-ний различных родов литературы, он стремится к «идеальному анализу произведения» и часто использует прием сопоставления. В научном наследии В. Я. Стоюнина мы видим концепцию, согласно которой важна «связь частей с целым при развитии идеи в поэтическом произведении». В своих аналитических беседах В. Я. Стоюнин создал систему анализа художественных произведений, находя в каждом конкретном случае свой «тон анализа». Поиск приемов работы, обеспечивающих целостность восприятия текста, его глубокую интерпретацию, понимание поэтики произведения характерны для методической науки XX столетия. Стилистика и композиция художественного текста постоянно интересуют М. А. Рыбникову. В. В. Голубков очертил вопросы поэтики художественного текста в школьном литературном образовании: автор и его позиция, тема и идейная направленность, портрет, пейзаж, диалог, вводные эпизоды, стиль, значение творчества писателя. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова обозначены такие варианты понятия поэтики: теория литературы; учение о поэтическом творчестве; часть теории литературы, изучающая строение художественных произведений и используемые в них эстетические средства; поэтическая манера, свойственная данному направлению, эпохе. В кратком историческом экскурсе В. В. Виноградов отмечает, что в самом термине «поэтика» объединились «практика и теория поэзии» и знакомит с концепциями С. П. Шевырева (изучение законов, управляющих поэтической деятельностью человека); А. А. Потебни (растворение поэтики в сфере семантики поэтического слова); А. Н. Веселовского (задачи изучения «эволюции поэтического сознания и его форм», сущность поэзии выясняется из ее истории; неразличение категорий «поэтического языка», «поэтического стиля» и «стилей литературы»). В 30-е г. XX столетия, по мнению В. В. Виноградова, возникает замысел - «растворить поэтику в общей концепции теории литературы». Эту концепцию В. В. Ви ноградов связывает с трудами Л. И. Тимофеева, Г. Н. Поспелова, В. И. Сорокина, Г. Л. Абрамовича, Л. В. Щепиловой. В. В. Виноградов убежден, что поэтика «как наука о формах, видах, средствах и способах словесно-художественного творчества, о структурных типах и жанрах литературных сочинений стремится охватить не только явления поэтической речи, но и самые разнообразные стороны строя произведений литературы и устной народной словесности («Вопросы языкознания», 1962, № 5. – С. 14). Раздумья В. В. Виноградова о творчестве ряда писателей представляют большую ценность для современных исследователей и преподавателей вузов и школ. Например, он показывает, как У. Сомерсет Моэм понимает образ автора, его многоликость и отмечает необходимость отличать образ автора и образ «я»; анализируя «Марию Стюарт» Стефана Цвейга, он показывает связь поэтического замысла и композиционных форм его воплощения; одним из острых вопросов современной поэтики называется вопрос о деталях «в композиции словесно-художественного целого», так как исследователи и художники слова занимают различные позиции. В целом В. В. Виноградов убежден, что поэтика «охватывает все виды и разновидности литературы в их развитии, в их историческом движении», и «рассматривает литературно-художественные произведения в структурно-теоретическом, в историческом и сравнительно-историческом, а также в сравнительно-типологическом аспектах (Там же, с. 22). Строго говоря, в том или ином аспекте каждый исследователь касается проблем поэтики. В этом убеждает ссылка на книгу С. Е. Шаталова: «Поэтика стремится обнаружить в словесно-речевом материале определенную систему, свидетельствующую о творческих принципах писателя. Исследуя ряд структур одного писателя (или структурный тип у различных), она стремится к раскрытию закономерностей сочетания изобразительных художественных средств в исторически обусловленной и в то же время индивидуально неповторимой структуре произведения» (Проблемы поэтики И. С. Тургенева. – М., 1969. – С. 17). Как видим, в литературе термин «поэтика» в большинстве случаев соотносился с пониманием изобразительно-выразительных средств произведения, его целостности. Продуктивная точка зрения высказана в польском издании Ержи Фарыно («Введение в литературоведение»). В разделе «Поэтика и ее разновидности» дано три значения поэтики, причем все три достаточно широкие. Прежде всего, поэтика понимается «как подход к объекту изучения или сам объект изучения». Затем как «свойство и закономерности самого произведения» (при этом подразу мевается, что научный аппарат не искажает объекта). На третьем месте стоит «система требований и ожидаемых свойств произведения». В книге говорится о том, что в «современном понимании поэтика систематизирует наблюдаемые (и возможные) свойства художественных текстов и вырабатывает инструмент их анализа». Введение категории «инструмент анализа» перспективно и для филологии, и для методики. Ержи Фарыно называет различные виды поэтики: имманентная, описательная, историческая, структурная. Кроме того, он расширяет разделы поэтики, вводя в них стилистику, композицию, ритмическую организацию текста и генеалогию (создание и развитие родов и жанров). Используя материал «Краткой литературной энциклопедии», Фарыно считает, что в подходе к тексту произведения, с точки зрения описательной поэтики, преобладает «констатация или опознание», с точки зрения структурной, «преобладает момент интерпретации» и свойства произведения во взаимосвязях. Тем самым дана методика подходов к художественным текстам на основе представления об интерпретации. В публикации Т. А. Калгановой отмечены важнейшие тенденции совершенствования школьного литературного образования в связи с введением государственных образовательных стандартов: это пробуждение интереса к чтению книг, опора на читательские впечатления, осознание «художественной ценности и непреходящего общечеловеческого значения произведений», выбор различных методов обучения и форм урока. Особо хотелось бы подчеркнуть утверждение Калгановой о том, что наряду с термином «анализ» многие «все чаще говорят: чтение и осмысление, интерпретация или толкование текста» («Литература в школе», 1966, № 1. – С. 51). Читательская культура школьников является существенным показателем духовного потенциала общества. Так желаемое многими расширение круга чтения ученика связано с истоками духовной культуры и обогащением гуманитарных знаний. Каковы же читательские интересы современного школьника? Проведенное нами в течение 1994-1997 гг. исследование круга чтения и особенностей восприятия (более 1000 анкет учащихся V-ХI классов гимназий, школ и лицеев гг. Москвы, Орла, Вологды, Южноуссурийска) показало достаточно пеструю картину и по выбору книг, и по уровню общей культуры, и по личному отношению к прочитанному. На первом месте по количеству любимых книг стоит зарубежная литература. На второе место следует поставить произведения русской литературы XX в. Самыми любимыми писателями являются Булгаков, Есенин, Пикуль (старшие классы), Николай Носов (средние классы). Лишь на третьем месте оказались произведения русской классической литературы. Предпочтения таковы: Пушкин (и средние, и старшие классы), Лермонтов (старшие классы), Гоголь, Чехов (средние и старшие классы), Л. Толстой (старшие классы), Тургенев (средние и старшие классы). Есть ученики, которые предпочитают научную литературу или публицистику. Некоторые просто любят учебу в целом. Как не порадоваться! Однако удручает наличие ответов пустых, бесцветных. Но перед нами новый школьник конца XX в., который имеет обширные интересы, разбирается в искусстве, спорте, имеет свои суждения. Его предстоит привести к диалогу-встрече с писателями. Раскрывая свое понимание прочитанного, учащиеся в ответах на вопросы анкеты о любимых занятиях, авторах, о личных впечатлениях от художественных текстов выбирают, как правило, тексты, изучавшиеся в школе, и чаще всего говорят о сюжете («особенно с неожиданными поворотами»), о героях («нравится следить за героями»), пишут о стиле писателей и поэтов («люблю классическое искусство, где все прямо, без всяких символических штучек» - XI класс), («стиль легкий и тяжелый одновременно» - Х класс - о «Войне и мире» Л. Толстого), («стиль увлекающий, легкий, заинтересовывающий в чтении» - Х класс - о «Евгении Онегине» Пушкина). Отдельные замечания могли бы составить честь и литературоведу. По нашему мнению, многие недочеты ученического восприятия объясняются не возрастом и индивидуальными склонностями ученика, а недочетами школьного преподавания литературы, которое не должно разрушать природу художественного текста, того неуловимого «легкого дыхания», о котором писал Л. С. Выготский. Развитие читательской активности - одна из важнейших задач школы. Программы 90-х гг. дают учителю свободу выбора книг для чтения, бесед и изучения. Читательские предпочтения школьников убеждают в возрастающей значимости влияния семьи, дома на развитие личности ученика. Не следует забывать о влиянии книжного рынка и языка телевидения на характер восприятия литературы и переработку художественной информации. Налицо и позитивные, и негативные тенденции. Поэтому многие учителя озабочены преодолением разрыва между изучением литературы под руководством преподавателя и самостоятельным чтением ученика. Представление о необходимости совершенствования школьного литературоведения на основе целостного изучения поэтики художественного текста, знания читательского восприятия, психологии школьника и мотивации его деятельности начинает утверждаться в теории и практике преподавания литературы. Итак, мы коснулись проблем и перспектив изучения поэтики художественного произведения в контексте актуальных концепций литературоведения и методики. Прежде всего, как было отмечено выше, речь идет о содержании и структуре школьного литературного образования на современном этапе развития нашего общества. Существование различных программ и учебных пособий при наличии государственных стандартов литературного образования помогает установить содержание предмета «литература», его инвариантное ядро, которое сохраняется при многообразии вариантов обучения. Оно включает в себя характеристику уровней литературного развития школьников по окончании девятилетней и одиннадцатилетней школы и средства, с помощью которых эти уровни могут быть достигнуты. Художественная литература формирует самосознание современного общества. Начало всему - в школе. Особенно важно преодоление своеобразного отчуждения от системы нравственных и эстетических ценностей, которые раскрываются для школьника через приобщение к художественному миру литературного произведения. Не случаен интерес к расширению литературного образования в начальной школе на основе интеграции русского языка и литературного чтения, формирования навыков письма, чтения и говорения, а также приобщения к самостоятельной деятельности.

Вопросы и задания для самостоятельной работы 1. Какое определение методики преподавания литературы вы считаете наиболее значимым? 2. Какая концепция преподавания литературы в школе соответствует вашим профессиональным интересам? 3. Назовите теоретические проблемы современной методической науки. 4. Какие психологические исследования представляют для вас наибольший интерес? 5. Какие литературоведческие концепции вы предпочитали бы использовать в будущей профессиональной деятельности?

Литература

Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка. – М., 1844.

Виноградов В. В. Поэтика и ее отношение к лингвистике и теории литературы

// Вопросы языкознания, 1962, № 5.

Водовозов В. И. Словесность в образцах и разборах с объяснением общих

свойств сочинения и главных родов прозы и поэзии. – СПб., 1868.

Вопросы методики преподавания литературы / Под ред. Н. И. Кудряшева.

– М., 1961.

Голубков В. В. Методика преподавания литературы. – М., 1962.

Изучение литературы в вечерней школе / Под ред. Т. Г. Браже. – М.,

1977.

Калганова Т. А. Как проанализировать урок литературы: Материалы к

аттестации учителей // Литература в школе, 1996, № 1.

Корст Н. О. Очерки по методике анализа художественных произведений.

– М., 1963.

Краткая литературная энциклопедия. – Т. 1-9. – М., 1962. – 1978.

Майман Р. Р. Практикум по методике преподавания литературы. – М.,

1985.

Методика преподавания литературы / Под ред. З. Я. Рез. – 2-е изд.

– М., 1985.

Методика преподавания литературы: Учебник для пед. вузов / Под ред.

О. Ю. Богдановой, В. Г. Маранцмана. В 2 ч. – М., 1994.

Методика преподавания литературы в средних специальных учебных заведениях/

Под ред. А. Д. Жижиной. – М., 1987.

Никольский В. А. Методика преподавания литературы в средней школе.

– М., 1971.

Поэтика художественного текста на уроках литературы: Сб. ст. / Отв.

ред. О. Ю. Богданова. – М., 1997.

Рыбникова М. А. Избранные труды. – М., 1985.

Смирнов С. А. Преподавание литературы в V-VIII классах. – М., 1962.

Стоюнин В. Я. О преподавании русской литературы. – СПб., 1864.

Фарыно Е. Введение в литературоведение. – Варшава, 1991.

Хализев В. Н. Основы теории литературы. Ч. I. – М., 1994.

Шаталов С. Е. Проблемы поэтики И. С. Тургенева. – М., 1969.

доктор философских наук, профессор

Северо-Кавказский федеральный университет. Филиал в г. Пятигорске

профессор кафедры "Истории и философии права"

Аннотация:

Развитие наук показало изначальное формирование предметно крупных, основных видов знаний, затем их содержательную дифференциацию ради усиления конкретизации. Эта тенденция дополнилась противоположной, интегративной. Но подошедшие объединения оказались разноуровневыми, к основополагающим наукам примкнули смежные, а затем и комплексные.

The development of science has shown initial formation of large subject, the main types of knowledge, then they are meaningful differentiation for amplifica-tion specificity. This trend is complemented opposite, integrative. But coming up as-sociations were different levels, to the basic sciences related joined, and then the complex.

Ключевые слова:

дифференциация наук; интеграция наук; интеграции разных рангов; науки смежные; науки комплексные.

differentiation of Sciences; the integration of science; the integration of different ranks; related science; science complex.

УДК 001.167/168

Ведение . Развитие возникших наук пошло в важных, главных познавательных направлениях с минимизацией деления широты реальности под частичное рассмотрение. Предстали науки о природе и человечестве. В первом случае о физическом мире, мире растительном и живом, а во втором гуманитарные и общественные. Все они оказались со своими подразделениями. Конкретизация их рассмотрения вела к непрерывной дифференциации знаний. Но познавательный процесс, оказавшись диалектическим, стал склоняться также и к интеграциям, объединениям знаний об одном и том же составе вещей, оказавшихся расчлененными . Для научного познания науки важно улавливание интеграций разных видов, рангов. В этом плане напрашивается признание формирования наук основных, смежных и комплексных , что немаловажно для постановки образования .

Основные науки . Науки стали формироваться к началу индустриальной эпохи, отличившейся более пристальным использованием техники, повышенной потребностью к знаниям о природе. Базой формирования этих видов знаний оказалась философия, которая, вначале дополняла религию, а затем заимела ряд несогласий с «веродоверчивым» видом знаний. В содержании философии оказалось немало сведений бесспорных, несомненных, доказанных, хотя соотнесение физического мира и мира социального, природы и сознания показывало принадлежность возникших позиций к составу гипотез. Повышение значимости подтвержденных знаний, практическая ценность их использования, актуализация значимости опыта, проведение экспериментов вывели из совокупности философских воззрений несомненные, «доказанные», но без обесценения того, что осталось. Науки разделили мир между собой, строго относясь к гипотезам. Они не стали сторониться предположений, но отказались считать гипотезы знаниями истинными или ложными по удобству. Тем не менее, были допущены их выработка, использование с настроем подхода опыта, практики, решающего слова. Формирование системы высшего образования, актуализация изобретательства, осуществление научных публикаций, присуждение исследователям, преподавателям ученых степеней, их премирование повели науки сильно вперед.

Изначальная дифференциация наук . Первыми науками оказались физика, астрономия, математика, логика. Они и о природе, и сознании человека. Стали добавляться знания о растительном мире (ботаника), животном мире (зоология) Научность характера вырабатываемых знаний подчеркивалась открытием объективных законов . Не стало равнодушия к показаниям людей. Но, когда дело дошло до определения специальных знаний о людях, стал мешать субъективный фактор, способность людей действовать по своему выбору в ущерб поиска объективных законов. Поэтому возникшие науки оказались только естественными, пока не пришло время для согласия с наличием также и наук о людях. Освоение естественных знаний, их практическое, технологическое использование дало начало техническим видам знаний.

Науки о природе оказались разделенными по «возрастному» фактору. В основе всех - о вселенной (астрономия), затем о земле (физика), потом о растительности (ботаника), животном мире (зоология), где последующая реальность, самая сложная - общество, знания о котором опираются на предыдущие (обществознание). Это режим был угадан Аристотелем .

По рассмотрению людей определились два подхода: индивидуально- личностный и групповой-общественный. В первом из них учет биологизма, рассмотрение психики, мышления, речи. Их название - «гуманитарные». Во втором из них позиции, отношения между членами обществ или совместно живущими лицами. Обозначение - «общественные» («социальные» в широком смысле слова). Такого деления наук о людях придерживаются не все. У Сусловой Т.Н. - только гуманитарные, что можно объяснить тем, что интеграция, названная «полидисциплинарностью», взята, фактически, не по наукам, а учебным дисциплинам, что не одно и то же.

Но между дифференциацией наук «природных» и о «людях» определилась разница, которая учитывается не всегда. Космос был ранее земного шара, поверхность земли до растений, а растения до животных. Только потом предстали люди. Что же касается этих людей, то их индивидуальные показания (психика, мышление, речь) без совместной жизни в группах не существовали, а только в единстве с ними. Поэтому деление наук о людях на внутренние виды («гуманитарные» и «общественные») не столько объективированное, сколько методологическое, по удобству рассмотрения, с абстрагированием от смежных факторов до последующего синтеза таких результатов.

Общественные науки, в минимальном их исчислении, предстали в совокупности экономических, социальных, политических и духовно-культурных с обращенностью к одноименным сферам общественной жизни .

Логические позиции основополагающих общественных наук . Для наук о людях стало бесспорно, что у формирующегося человечества психика людей (самочувствие, настроение, чувственность, эмоции) опередила их мышление. Не случайно, науку логику проходится излагать, осваивать с опорой на сведения психического содержания. Поэтому в рамках гуманитарных наук определились основательные (психология) и надстроенные (языкознание, логика). Но такое позиционирование по показаниям общественной жизни давалось с трудом. Представилось, что изначально показала себя хозяйственно- производственная деятельность (собирательство, рыбалка, охота) с духовно-культурной (общение, моральное поведение, религиозное поверье). После них ставятся показания социально-групповые (добавление к возрастным и половым группам этнических, профессиональных, религиозных, имущественных) и государство- образовательные (касты, сословия, элита). Но при рассмотрении обществ в целом, иерархизации основных общественных наук к показаниям и взглядам подходят не только структурно-функционально, исходя их характера, силы влияния их друг на друга, но и исторически, где дифференциация общественной жизни на определившиеся сферы по своей значимости слабеет. У обществоведов мира выбор важнейшей сферы общественной жизни между духовной и экономической. Но он социально-философский.

Социальные факторы размежевания наук . Формирование философии охарактеризовалось комплексным рассмотрением физического мира и людей. Рост объема знаний затруднял изложение и освоение ее содержания. Это обстоятельство причастно к отходу из нее разных сведений и оформлению их в виде частных наук. Началась специализация ученых-преподавателей в режиме оправдавшего себя разделения труда. Стали определяться физики, химики, географы, биологи, социологи, политологи, юристы и др. Вслед за естественными науками стали строиться технические: механика, электротехника, строительство, транспорт, медицина и др. Кому, что знать, что, как делить, решали сами ученые. Играли роль подготовка кадров разных профессий, издание профилированных научных журналов, определение направлений диссертационных исследований. Вместе с ними разные факультеты, университеты. Однако между науками не стало непереходимых границ.

Дифференциация наук . Все изначально возникшие частные науки стали углубляться в отобранный сектор предпочтенных реалий, подходить к ним ближе, учитывать то, что поначалу предстало не очень важным. Доводилось учитывать все больше и больше компонентов, свойств, проявлений, отношений. Науки становились сочетаниями относительно самостоятельных разделов, дополняющих друг друга. Их информационный рост давал расклад наук «молодого» поколения. Эта динамика усиливалась тем, что внимание исследователей доставалось тому, что было проигнорировано или скрыто. Дифференциация обогащала конкретные сведения, делила знания на уровни единичного, частного и общего рангов.

Интеграция научных данных . Дифферентно-конкретизационный подход показал потребность в интеграциях. В этом случае сопоставление, определение сходств, внутренних зависимостей, усиление обобщений в пользу обогащения представлений законов. Развитие наук стало четкой иллюстрацией диалектической связанности дифференциации с интеграцией. Но интеграции следует делить на происходящие между науками последовательными по генетике изучаемых объектов и одноуровневыми, параллельно сложившимися.

Обращение к базисным наукам . По этому варианту напрашивается опора химии на физику, ботаники на эту химию, зоологии на эту ботанику. Но такое не только в естественных науках. Когда логика рассуждает об ошибках умозаключений, вынужденно учитывает иллюзии, рассмотрение которых досталось психологии. Вместе с ними галлюцинации, воображение. Но на эту же психологию опирается и социология, когда рассматриваются личность, малые социальные группы (семья, трудовой коллектив). Не лишены таких показаний технические науки. Машиностроение опирается на механику, теплотехнику, электротехнику, ниже которых наук стоит химия, и далее физика. Но инициатива единения не только у «верху» расположенных наук, что было показано. Не только химии досталось вторжение в физику, но и физики в химию.

Интеграция «параллельных» наук . Когда социология ныне рассматривает нации, то учитывает не только профессиональные, имущественные или религиозные группы. Ей потребен учет языков, моральных норм, религий, близкое рассмотрение которых достались языкознанию, этике, религиоведению. Когда рассматриваются группы бедных и богатых, приходится учитывать промышленное и сельско-хозяйственное производство, предпринимателей и наемную рабочую силу, учет которых достался экономической науке. Есть социология политики, искусства, религии. Экономические науки обращены к предпринимательству также и в театральной сфере, спортивной, педагогической, что предстает в качестве «вторжения» в духовно-культурную сферу. Изначально определившийся узкий подход вышел на расширение, обогащение. Дают о себе знать «инициаторы» интеграции.

Инициатор интеграции. При интеграции показаний «высоко» стоящих наук и «опорных» активность заметна у тех, которые расположены «выше». Им приходится искать, учитывать начало рассматриваемых явлений, объяснять их происхождение, находить причины, сопутствующие факторы. Рассмотрение животного мира без учета появившихся на земле людей дается легче, чем обозрение начала человечества без учета окружения людей животными. Так же трудно выяснять начало животного мира без учета растительного.

Когда сближающиеся науки расположены «рядом» инициатива не обязательно лишь на одной стороне. Но, какой стороне быть, это не нормативный вопрос.

Смежные науки . Продукты интеграции смежных наук, как разноуровневых, так и одноуровневых стали именовать «смежными науками». Это знания, которые одновременно опираются на две базовые, объединяют подходящие их показания в единую систему. В этом случае учитывается специфика обеих наук, поясняется возникшая между ними граница, неучет на обеих сторонах дополнительных показаний общих объектов. После этого соединение частных сведений в общую систему. Социология с опорой на экономику дала «социологию труда», с вторжением в сферу политики - «социологию политики» (выборы, действие общественных объединений и др.). Не осталась в стороне политология, раз политика не безразлична к деятельности производственных предприятий, торговли, капиталовложениям. Но есть также регуляция работы театров, просветительно-образовательной системы, деятельности религиозных объединений. Если перейти к духовно-культурной сфере, взять этику, то можно указать «этику трудового коллектива», «этику национальную», «этику законодателей».

Эти интеграции обогащает не только инициативную науку, но и присоединенную. Междисциплинарное рассмотрение, интеграция обособленных сведений обогащает знание, дает синергетический эффект.

Комплексные науки . Когда синтез показаний смежных наук захватывает их во множестве, то ему достается именование комплексности . В этом случае инициативной науки, стремящейся к обогащению нет, дополнительную науку дает объединение разобщенных, но связанных друг с другом сведений. Так случилось с «конфликтологией», «науковедением», «диаспорологией». В том же ряду «биология», «экология».

Исходной науки о конфликтах не было. Но трения, столкновения, силовые действия были и в экономической сфере (забастовки), и социальной (межнациональные войны), и политической (межгосударственные войны), и духовно- культурной (межрелигиозные столкновения). «Конфликтологии» удалось распознать сходства и отличия всех этих случаев, установить главное и второстепенное, выработать общую формализованную модель зарождения, протекания, ослабления или исчерпания. Точно так же не было специальной «науки о науке» («науковедение»). Она предстала, с одной стороны, как ход, обогащение знаний (гуманитарное представление), но в то же время как деятельность ученых, преподавателей, изобретателей (социальное представление). Но еще экономическая поддержка действий и их отдача, причастность государственной поддержки, влияние идеологий, специфика моральных отношений между учеными и др.

Тяжесть исследований смежного и комплексного характеров. Специализация ученого, преподавателя в двух, трех, четырех базовых направлениях дело не легкое. В данном случае расширение обращения к литературе, длительность работы с информацией, расширение практических взглядов, трудности сравнений, объединений, обобщений.

Экспертиза работ смежного и комплексного характеров . Определение качества таких работ требует экспертов по базисным, исходным наукам. Но для каждого из них традиционные сведения инопредметного содержания могут предстать или как непонятные или же как исключительно новые. Комплексным по содержанию работам трудно находить место в составе узкопредметных научных журналов. Приходится страшиться поверхностных оценок, как механического объединения известных достижений отдельных наук.

Преподавание комплексных наук без предварительной подачи базовых, смежных . Подобно тому, как «высоко» стоящие науки опираются на основополагающие, смежные и комплексные опираются на синтезированные. Перед усвоением указанных производных обучающиеся должны располагать знаниями основополагающих наук. Чтобы учебный процесс это обеспечивал, разработчикам учебных программ следует разбираться в относительных позициях задаваемых дисциплин, которые издавна делятся на общеобразовательные, общеспециальные и узкой специализации. Если это не обеспечено, курс смежной, комплексной науки эту работу должен брать на себя во вводном порядке.

Выводы .

Видовая дифференциация сложившихся наук должна включать их деление на традиционно-основополагающие, смежные и комплексные;

Смежные и комплексные образуются, благодаря формированию в науках ряда относительно самостоятельных направлений дальнейших исследований;

Но это достигается сведением, объединением, упорядочением представших разрозненно сведений о целостных объектах, сложных процессах;

Смежные происходят из синтеза показаний, как составных частей науки, так и параллельных по позициям наук; инициатива на любой из сторон;

Но они бывают объединениями также показаний наук разных уровней по «старшинству» задавшихся им объектов;

Комплексность обеспечивается объединением показаний нескольких исходных наук; в этом случае активность какой-то из них не предстает;

Исследования, преподавание смежных, комплексных наук сравнительно тяжелее, чем простых, основополагающих;

Освоение смежных и комплексных наук должно опираться на предварительные знания основополагающих наук.

При отсутствии этого задатка указанные курсы должны брать выдачу нужных сведений на себя.

Библиографический список:

1. Аристотель. Метафизика // Сочинения в 4-х томах. - М., 1976. Т. I.

2. Евдокимов В.С. Процессы дифференциации и интеграции в современном научном познании. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к. фил. н. - М., 1976. - 24 с.

3. Копнин Б.М. Классификация наук. – М.: АОН, 1961. Т. 1 - 472 с. Т. 2 - 543 с.

4. Кравец А.С. Типы интеграционных процессов в науке // Диалектика в науках о природе и человеке. Единство и многообразие мира, дифференциация и интеграция научного знания. - М.: Наука, 1983. – С. 304-309.

5. Парахонский А.П., Венглинская Е.А. Интеграция и дифференциация наук, их связь с образованием // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 9.

6. Суслова Т.Н. Полидисциплинарность в гуманитарных науках // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 6 – С. 102-110.

Рецензии:

15.02.2015, 15:32 Колесникова Галина Ивановна

Рецензия

: Автор представил оригинальный взгляд на внешне традиционное знание. Однако для того, чтобы излагаемые автором идеи могли проникнуть в научное сообщество необходимо "почистить" стиль, сделать его чуть более литературоризированным. После этого статья может быть рекомендована к публикации

| Стоимость: | 13 000 руб.* |

| Объем: | 36 аудиторных часа |

| Длительность: | 1 семестр |

| Категория слушателей: | Студенты, учащиеся и выпускники колледжей, лица со средним профессиональным и высшим образованием |

*по программе «Преподаватель иностранного языка», «Преподаватель иностранного языка (интенсив)» и «Иностранный язык. Преподаватель» цена данного модуля включена в общую стоимость обучения по программе

Общая цель курса «Методика преподавания иностра

нных языков» является:

- выработать у слушателей навыков преподавания иностранных языков

- сформировать у слушателей правильное представление о приемах и методах преподавания иностранных языков, а также о ведущих направлениях исследований в области преподавания иностранных языков.

Структура курса

Методика как теория преподавания иностранных языков.

- Теория обучения. Методика и ее связь с другими науками.

- Основные принципы, методы и средства обучения иностранному языку.

- Методика обучения произношению и интонации.

- Основные этапы работы с грамматическим материалом и его отбор.

- Основные этапы работы с лексическим материалом. Лексический минимум.

- Комплексное обучение.

- Методика обучения аудированию.

- Методика обучения монологической речи.

- Методика обучения диалогической речи.

- Методика обучения технике и различным видам чтения.

- Обучение письму. Развитие письменной речи на различных этапах обучения

- Объекты, формы и виды контроля при обучении иностранному языку.

- Цели и задачи обучения иностранному языку на различных этапах. Взаимосвязи и взаимозависимость этапов обучения

- Обучение иностранному языку в рамках дополнительного и дополнительного профессионального образования

- Специфика урока иностранного языка

- Подготовка к уроку. Планирование урока

- Комплексный характер современной методической науки

- Лингводидактическая модель вторичной языковой личности

- Проблемы Болонского процесса

- Практический анализ на примере учебников

По результатам успешного освоения данного модуля обучающийся получает Удостоверение о повышении квалификации установленного РУДН образца .