Н ф вов. Как погиб генерал ватутин. Начало военной карьеры

В штабе армии его называли «Гроссмейстером», а в Красной Армии за глаза прозвали «Генерал от победы». Выдающийся, гениальный советский военачальник, Герой Советского Союза (к сожалению, посмертно). Он прошел весь путь от красноармейца до великого полководца. Был одним из тех, кто отдал свою жизнь за свою страну, поэтому противоречивых мнений о таком человеке попросту быть не может. Настоящий герой, который, безусловно, достоин внимания современников.

Довоенное время

Родился в 1901 году в небольшом селе под названием Чапухино. Детство было крайне тяжелым, т.к. семья была крестьянской и многодетной. Тем не менее, это не помешало ребенку окончить сельскую школу первым учеником. После этого он поступил в двухклассное земское училище, в котором проучился не очень долго. Все дело в том, что изначально ему, как одному из самых талантливых и преуспевающий учеников выплачивали небольшую стипендию.

Когда же финансирование прекратилось, был просто вынужден вернуться в родное село. После того, как окончательно установилась советская власть, будущий военачальник, как самый грамотный и образованный представитель села, неоднократно помогал крестьянам разобраться в вопросе раздела помещичьей собственности. Когда ему исполнилось 18 лет, он добровольно вступил в ряды Красной Армии. В сентябре 1920 года принял боевое крещение.

В бою он проявил себя очень смелым и храбрым солдатом. Параллельно с боевыми действиями, Ватутин не прекращал обучение, в 1922 году с отличием окончил Полтавскую пехотную школу. Затем поступает в Киевскую высшую школу, а в 1926-1929 годах продолжил образование в престижнейшем учебном заведении - Военной академии имени Фрунзе. Следующим этапом стала военная служба начальником штаба. На данной должности состоял в течение 2 лет, а после он в очередной раз отправился на получение еще одного образования. Был отправлен высшим руководством в академию Фрунзе на оперативный факультет. Хорошее образование, талант военного, а так же ум и человеческие качества Ватутина позволяли ему быстро продвигаться по службе.

Вторая Мировая война

В 1940 году Николай Федорович получил высокую должность начальника Оперативного управления, а затем и вовсе назначен 1-м заместителем штаба. В 1941 году был удостоен орденом Ленина. Из воспоминаний самого Жукова становится понятно, каким человеком и военнослужащим был: «В нем было чрезвычайно развито чувство ответственности за порученное ему дело, а в сочетании с живостью ума и уникальным умением очень коротко и ясно излагать свои мысли делало из него отличного военачальника».

Проявил себя наилучшим образом во время Сталинградской битвы, где ему было доверено командование Юго-Западным фронтом. Именно на данном участке велась крупномасштабная подготовка по организации контрнаступления против вражеской группировки, которая прямиком выходила на Волгу. Операция была проведена с ювелирной точностью, что позволило сорвать план противника о полной блокаде войск под Сталинградом.

В марте 1943 года принял участие и в Курской битве, где, армии пришлось выдержать тяжелейший артиллерийский обстрел противника. В ходе контрнаступления под его командованием было прорвано плотное кольцо обороны немецкой армии. Солдаты про своего генерала говорили просто: «Там где Ватутин, там и победа». К сожалению, пройти всю войну целиком и разделить радость победы, ему было не суждено. В 1944 году, возвращаясь в штаб, он был обстрелян в собственном тылу и получил, на первый взгляд, не самое серьезное ранение.

Тем не менее, на лечение генерала были брошены лучшие медицинские работники, а сам Ватутин переведен в Киев. В первые дни, лечение шло хорошо, генерал шел на поправку. Но в один день состояние ухудшилось буквально на глазах. Впоследствии оказалось, что погиб (15.04.1944г) он от заражения крови.

Шестьдесят лет назад был смертельно ранен генерал армии, командующий 1-м Украинским фронтом Николай Ватутин. Ранили его не немцы, а бойцы Украинской повстанческой армии (УПА). Сам факт его ранения партизанами-националистами скрывался руководством СССР 19 лет, и только в 1963 году об этом сообщили в одном из томов «Истории Великой Отечественной войны». Сейчас, с опорой на документы можно реконструировать обстоятельства этой, как ни странно, рядовой операции УПА.

Кстати, за всю войну только один командующий фронтом был убит немцами – Черняховский в 1945 году под Кёнигсбергом. Кирпонос в 1941 году застрелился под Киевом сам, а Павлов был расстрелян Сталиным за провал 1941 года.

Рупоры советского агитпропа основательно изолгались в описании смерти Ватутина. Причём, несовпадения в советских «официальных» версиях столь нелепы, что можно диву даться, зачем всё это делалось.

Например, товарищ Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях», опубликованных в 1969 году, так рассказал о том, чего сам не видел: "Н.Ф. Ватутин объезжал войска 60 армии. Впереди ехала охрана. Н.Ф. Ватутин был во второй машине со своим адъютантом и стрелком, а за ним на некотором удалении шли две машины Н.С. Хрущева... Они попали под обстрел... бандеровцев. Н.Ф. Ватутин, выскочив из машины, вместе со стрелками стал огнем прикрывать отход других машин. Во время перестрелки Николай Федорович был ранен в бедро".

Во 2-м издании жуковских мемуаров это событие описано уже по-другому: "Н.Ф. Ватутин объезжал войска 60 армии. Впереди ехала охрана. Н.Ф. Ватутин был во второй машине вместе с членом Военного совета К. В. Крайнюковым и адъютантом. Въехав в одно из сел, машины попали под обстрел бандитско-диверсионной группы бандеровцев. Н.Ф. Ватутин, выскочив из машины, вместе с офицерами вступил в перестрелку, во время которой был ранен в бедро". Имеется следующее примечание: "В первой части тиража настоящего издания этот эпизод был изложен недостаточно точно. (Ред.)".

Исследователь Николай Гришин обратил внимание на это примечание: «Таким образом, в 1-й части 487 издания Н.Ф. Ватутин и сопровождавшие его Хрущев, офицеры и охрана ехали на четырех машинах; во 2-й части того же издания две машины Хрущева исчезли, то есть командующий фронтом уже не прикрывал бегство члена Военного совета этого же фронта».

Действительно, не прикрывал – потому что Хрущёва там поблизости не было. Зачем было сначала писать о том, чего не было, а потом почти моментально исправлять, совершенно не ясно. Может быть, ошибку исправили по настойчивым просьбам самого «пенсионера всесоюзного значения» Никиты Хрущёва.

В жуковских мемуарах оба раза описываются мужественное поведение Ватутина – сам вступил в перестрелку с повстанцами, причём первый раз – прикрывая бегство Хрущёва, которого, повторим, на самом деле там и близко не было.

Лучшие дня

В дальнейших изданиях мемуаров Жуков, а, точнее, те, кто писал за него воспоминания, привели и численность засады: "В 19 час. 40 мин. Николай Федорович и сопровождающие его лица, подъехав к северной окраине села Милятин, увидели толпу людей примерно в 250-300 человек и одновременно услышали выстрелы, раздавшиеся из этой толпы. По указанию Н.Ф. Ватутина машины остановились, чтобы выяснить, что случилось. Внезапно по машинам был открыт ружейный огонь из окон домов... Это были бандеровцы. Н.Ф. Ватутин и охранявшие его лица выскочили из машин, и Николай Федорович был ранен в ногу. Быстро повернув одну из машин, три бойца подхватили Н.Ф. Ватутина, положили его в машину и, захватив с собой документы, направились в сторону Ровно. С ними же уехал К.В. Крайнюков".

Геройское поведение Ватутина приобретает черты какого-то сумасшествия: на кой-то ляд Ватутин и его спутники – максимум человек 15, увидев 300 стреляющих повстанцев, выскочили из машин. Наверное, для того, чтобы повстанцам было легче палить по красным командирам.

Крайнюков, следовавший с Ватутиным, в своих мемуарах уточняет: "...Неожиданно рядом послышалась стрельба. Машина с охраной начала быстро пятиться. Порученец командующего полковник Семиков взволнованно выкрикнул:

Там бандеровская засада!..

Все к бою! - выйдя из машины, скомандовал Ватутин и первым лег в солдатскую цепь.

Факелом вспыхнула легковая машина командующего... Затем запылал и другой автомобиль. Во время перестрелки генерал армии Н.Ф. Ватутин был тяжело ранен... Мы положили его в единственную уцелевшую машину".

Крайнюков и Жуков явно считают своих читателей за идиотов – машин оказывается уже три, а не четыре (хотя их в действительности было четыре), а Ватутин становится чем-то вроде камикадзе – вместо того, чтобы повернуть и побыстрее уехать от бандеровцев, Николай Фёдорович зачем-то выходит из машины и, лёжа на земле, получает ранение в бедро. И только под воздействием такого аргумента соглашается на отступление.

На самом деле всё было совсем не так.

6 марта 1944 года начальник «Смерша» 1-го Украинского фронта генерал-майор Осетров направил Хрущёву докладную записку с результатами расследования этого происшествия:

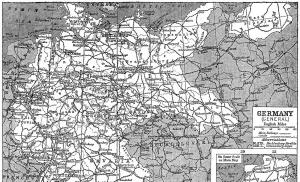

«…29 февраля 1944 года, примерно в 19.00, в населенном пункте Милятын Острожского района бандгруппа численностью в 100-120 человек обстреляла машину командующего Первым украинским фронтом генерала армии т. Ватутина и машины, его сопровождавшие, вследствие чего тяжело ранен в ногу генерал армии т. Ватутин.

29 февраля 1944 года, закончив работу в штабе 13-й армии, в 16.30 тов. Ватутин выехал в район расположения штаба 60 армии в г. Славута…

Несмотря на позднее время и наличие по маршруту Гоща-Милятын-Славута вооруженных банд, что Военному Совету 13-й армии было известно из сообщений отдела "СМЕРШ" той же армии, генерал-лейтенант Пухов и генерал-майор Козлов для сопровождения командующего фронтом т. Ватутина не направили дополнительной охраны и не предложили бронированных средств передвижения.

Полковник Семиков знал, что часть охраны Военного Совета фронта направлена по другому маршруту, также не предложил Военному Совету 13-й Армии усилить имевшуюся охрану.

Кроме этого, Военный Совет 13-й армии о передвижении командующего фронтом из города Ровно в город Славута не поставил в известность отдел контрразведки "СМЕРШ".

В результате беспечности в охране командующего фронтом тов. Ватутина, его и вместе с ним следовавшие машины, не подозревая о наличии вооруженной банды, въехали в село Милятын, где и был произведен обстрел и ранение тов. Ватутина.

Необходимо отметить, что Военный Совет фронта также систематически был информирован о наличии активно действующих бандгрупп на участке 13-й армии, и члены Военного Совета фронта лично были предупреждены о принятии мер предосторожности при поездках в части 13-й Армии.

По показаниям пом[ощника] нач[альника] оперотдела штаба фронта майора Белошицкого, сопровождавшего Военный Совет, установлено, что во время вынужденной остановки машин Военного Совета в 3-х километрах от села Милятын майор Белошицкий услыхал впереди пулеметную стрельбу, однако об этом никому не доложил, а лишь предупредил личную охрану командующего о готовности.

По его же показаниям, при въезде машин на окраину села Милятын Белошицкий на расстоянии 800-900 метров заметил большую группу людей, но продолжал ехать, не доложив об этом командующему и сблизившись, таким образом, с бандой на расстояние 150-200 метров.

Следует отметить, что сопровождавшая командующего личная охрана и шофера вели себя достойно и мужественно, за исключением Моноселидзе, шофера члена Военного Совета т. Краинюкова, который во время обстрела проявил трусость, угнал машину, и сам участия в отражении нападения не принимал.

Моноселидзе задержан и в отношении его ведется следствие...».

Как видим, ни о каком героическом участии Ватутина в битве с бандеровцами речь не шла – если бы сам Ватутин руководил боем, это неминуемо попало бы в отчёт Осетрова.

Да и число повстанцев уменьшается со 250-300, до 100-120 – стандартной сотни (роты) УПА.

На поиски этой сотни в село Милятын моментально отрядили опергруппу «СМЕРША» в составе 60 человек. От неё сбежали не только повстанцы, но и подавляющее большинство жителей Милятына. Вскоре чекистами был схвачен 20-летний Григорий Ундир, рассказавший как сотня, в которой он служил, организовала нападение на Ватутина:

«…29 февраля 1944 года бандой "Зеленого" в количестве 80-90 чел. было совершено нападение на группу автомашин, которыми ехал командующий 1-го Украинского фронта генерал армии тов. Ватутин.

Указанное нападение было совершено при следующих обстоятельствах: Утром 29 февраля с. г. бандгруппа в количестве 80-90 чел. во главе с "Зеленым" вышла из с. Дубенцы в засаду в район Милятино-Сиянцы, где по полученным от высланной "Зеленым" разведки данным двигался обоз в 12 подвод.

Когда обоз поравнялся с находящейся в засаде бандгруппой, по нему был открыт огонь и завязалась перестрелка с охранявшими обоз красноармейцами.

В ходе боя красноармейцам на 6 повозках удалось убежать по направлению с. Садки, а остальные 6 повозок, из них 4 с боеприпасами, были захвачены бандитами. Во время боя был убит 1 красноармеец.

В то время, когда бандитами еще преследовались бежавшие подводы, из с. Милятин показалась грузовая автомашина, которая была обстреляна, и находившиеся на ней военнослужащие бросили автомашину и бежали.

Через некоторое время, уже перед вечером, по дороге из с. Тессова показались 4 автомашины, из коих 3 легковых.

"Зеленым" была организована в районе Милятинских хуторов засада, и когда автомашины начали подходить к находившимся в засаде бандитам, по ним был открыт сильный огонь.

После этого три автомашины развернулись и пошли обратно, а следовавшая первой автомашина была выведена из строя и осталась на месте…».

Вот и вся операция: повстанцы решили разграбить обоз с красноармейцами, разграбили успешно, увидели приближающиеся машины, решили по ним пострелять. Постреляли. И нежданно-негаданно смертельно ранили командующего фронтом, который боя, как разумный человек, не принял, а быстро уехал.

Да и бандеровцев, получается, было не 250-300, и даже не 100-120, а всего 80-90 человек.

Но, вероятно, вся эта история тоже не вполне соответствует действительности.

По некоторым данным, упомянутый Ундир основательно наврал следователям «СМЕРША».

Как позже утверждал бывший командующий группы УПА «Тютюнник» Фёдор Воробец («Верещака»), нападение на Ватутина произошло в районе действия сотни «Деркача», и сделали это группки Службы безопасности ОУН (СБ ОУН) сёл Михальковцы и Сиянцы Островского района Ровенской области. (СБ ОУН – нечто вроде бандеровского «СМЕРША».) В операции участвовало, по разным данным, от 17-ти до 27-ми бойцов (то есть в 10 раз меньше, чем написано в мемуарах Жукова). В подбитой машине повстанцы нашли оперативные документы и простреленную генеральскую шинель. В ней долгое время щеголял «Чумак», один из рядовых участников операции.

Кстати, сам Воробец, став жертвой переодетых в повстанцев оборотней из спецгруппы МВД, 15 января 1946 года попал в плен. Первоначально ему вынесли расстрельный приговор, но смилостивились, и дали «всего» 25 лет каторги. Милость чекистов оказалась специфической – Воробец погиб предположительно в 1959 году вследствие медицинских экспериментов КГБ в тюремной больнице Озерлага (Иркутская область).

Ещё одну версию убийства Ватутина рассказал в 1990-е годы ветеран УПА Евгений Басюк («Черноморец»), которого судьба занесла в Ростовскую область России. По словам «Черноморца», стычку с охраной Ватутина провёл уголовный отдел полевой жандармерии УПА в численности около 30 человек под командованием «Примака» (Трояна). Когда появились машины командующего 1-м Украинским фронтом и его свиты, «повстанческая милиция» была занята тем, что разгружала подводы обоза, ранее захваченного у красноармейцев. И по машинам огонь открыли спонтанно, безо всякой засады.

Сейчас, по большому счёту, не важно, чья версия ранения Ватутина – Ундира, Воробца или Басюка – соответствует действительности.

В любом случае, гибель командующего фронтом была следствием не какого-то запредельного военного мастерства повстанцев, и не их чудовищной хитрости, а следствием случайности и обыкновенной халатности сотрудников СМЕРША и охраны Николая Ватутина.

Как всегда

Саламандра

06.04.2017 03:44:49

Устали от лжи и мифов коммуняк. Как всегда разгильдяйство и лень генералов. Какие-то банды УПА? А по настоящему уписты не то что стрельнуть, а гавкнуть не должны были сметь в красную сторону. У Берия красивые отчеты о успехах, а на деле... думаю расходилось с жизнью. ...кровью обливались не защищенные простые люди. А те страха не имели из-за расхлябанности.

В штабе армии его называли «Гроссмейстером», а в Красной Армии за глаза прозвали «Генерал от победы». Выдающийся, гениальный советский военачальник, Герой Советского Союза (к сожалению, посмертно). Он прошел весь путь от красноармейца до великого полководца. Был одним из тех, кто отдал свою жизнь за свою страну, поэтому противоречивых мнений о таком человеке попросту быть не может. Настоящий герой, который, безусловно, достоин внимания современников.

Довоенное время

Родился в 1901 году в небольшом селе под названием Чапухино. Детство было крайне тяжелым, т.к. семья была крестьянской и многодетной. Тем не менее, это не помешало ребенку окончить сельскую школу первым учеником. После этого он поступил в двухклассное земское училище, в котором проучился не очень долго. Все дело в том, что изначально ему, как одному из самых талантливых и преуспевающий учеников выплачивали небольшую стипендию.

Когда же финансирование прекратилось, был просто вынужден вернуться в родное село. После того, как окончательно установилась советская власть, будущий военачальник, как самый грамотный и образованный представитель села, неоднократно помогал крестьянам разобраться в вопросе раздела помещичьей собственности. Когда ему исполнилось 18 лет, он добровольно вступил в ряды Красной Армии. В сентябре 1920 года принял боевое крещение.

В бою он проявил себя очень смелым и храбрым солдатом. Параллельно с боевыми действиями, Ватутин не прекращал обучение, в 1922 году с отличием окончил Полтавскую пехотную школу. Затем поступает в Киевскую высшую школу, а в 1926-1929 годах продолжил образование в престижнейшем учебном заведении - Военной академии имени Фрунзе. Следующим этапом стала военная служба начальником штаба. На данной должности состоял в течение 2 лет, а после он в очередной раз отправился на получение еще одного образования. Был отправлен высшим руководством в академию Фрунзе на оперативный факультет. Хорошее образование, талант военного, а так же ум и человеческие качества Ватутина позволяли ему быстро продвигаться по службе.

Вторая Мировая война

В 1940 году Николай Федорович получил высокую должность начальника Оперативного управления, а затем и вовсе назначен 1-м заместителем штаба. В 1941 году был удостоен . Из воспоминаний самого становится понятно, каким человеком и военнослужащим был: «В нем было чрезвычайно развито чувство ответственности за порученное ему дело, а в сочетании с живостью ума и уникальным умением очень коротко и ясно излагать свои мысли делало из него отличного военачальника».

Проявил себя наилучшим образом во время Сталинградской битвы, где ему было доверено командование Юго-Западным фронтом. Именно на данном участке велась крупномасштабная подготовка по организации контрнаступления против вражеской группировки, которая прямиком выходила на Волгу. Операция была проведена с ювелирной точностью, что позволило сорвать план противника о полной блокаде войск под Сталинградом.

В марте 1943 года принял участие и в , где, армии пришлось выдержать тяжелейший артиллерийский обстрел противника. В ходе контрнаступления под его командованием было прорвано плотное кольцо обороны немецкой армии. Солдаты про своего генерала говорили просто: «Там где Ватутин, там и победа». К сожалению, пройти всю войну целиком и разделить радость победы, ему было не суждено. В 1944 году, возвращаясь в штаб, он был обстрелян в собственном тылу и получил, на первый взгляд, не самое серьезное ранение.

Тем не менее, на лечение генерала были брошены лучшие медицинские работники, а сам Ватутин переведен в Киев. В первые дни, лечение шло хорошо, генерал шел на поправку. Но в один день состояние ухудшилось буквально на глазах. Впоследствии оказалось, что погиб (15.04.1944г) он от заражения крови.

Георгий Жуков считал Николая Ватутина очень работоспособным военачальником, а Никите Хрущеву он запомнился как человек, почти непьющий. Командующий 1-ым Украинским фронтом погиб в результате роковой случайности, которую можно было предотвратить достаточными мерами предосторожности. Но Ватутин никогда не отсиживался в штабе, так что пуля могла настичь его где угодно.

Семья и ранние годы

Биография Николая Федоровича Ватутина началась в декабре 1901 года. Будущий генерал армии появился на свет в деревне в Воронежской губернии (сейчас это село Ватутино) в семье крестьян Ватутиных Федора Григорьевича и Веры Ефимовны. У Николая было еще четыре брата и четыре сестры.

До десятилетнего возраста Николай жил не только со своими родителями, братьями и сестрами, но и с двумя братьями отца. Семья вела общее хозяйство на пятнадцати десятинах собственной земли и еще десяти десятинах, взятой в наем помещичьей, держала ветряную мельницу. Во время революции, которая обошла их стороной, родители будущего советского полководца занимались сельским хозяйством на одиннадцати десятинах, отданных в аренду.

Ватутин обучался в местной церковно-приходской школе, а затем поступил в земское училище в ближайшем городе. Училище Николай Федорович Ватутин окончил с похвальным листом. Затем он продолжил образование в четвертом классе коммерческого училища, где даже получал стипендию. Выплату стипендии приостановили в 1917 году, в связи с чем Николай вернулся в родное село, жил и работал там до 1920 года.

Начало службы в армии

Весной 1920 года Николая Федоровича Ватутина в возрасте 19 лет призвали в Красную Армию. Красноармеец стрелкового полка (Харьков) и батальона (Луганск) воевал с махновцами, бандой Бельского и другими противниками власти Советов. Уже тогда молодой военный отличился выдающимися способностями.

Военная карьера

После окончил пехотную школу и удостоился звания командира, а за четыре года (с 1922 по 1926) будущий генерал Николай Федорович Ватутин прошел нелегкий путь от должности командира отделения до ротного. К началу Великой Отечественной (отучившись в двух академиях) молодой офицер сделал успешную партийную и военную карьеру. Он был заместителем начальника Генштаба и числился в составе ЦК Коммунистической партии в Украине.

Командующий фронтами

С начала войны будущий генерал армии Ватутин Николай Федорович возглавлял Северо-Западный фронт, обстановка где оставляла желать лучшего. Фронт участвовал в проведении нескольких операций, среди которых преимущественно были оборонительные. В 1942-м Николай Федорович несколько месяцев служил в Генеральном штабе, куда его отозвал Иосиф Сталин.

Затем толкового военного назначили командовать Воронежским фронтом. Соединения этого формирования провели ряд наступательных боев, в результате которых немецко-фашистские захватчики уже не смогли заниматься переброской войск, которые были необходимы на Кавказе и под Сталинградом, на этом участке военных действий. Трудными оказались бои за Воронеж, но к концу лета 1942 года наши войска заняли Чижовский и Осетровский плацдармы.

Спустя два месяца Николая Федоровича Ватутина назначили командующим Юго-Западным фронтом, которому предстояло принять участие в известной операции «Уран», в ходе которой войскам двух фронтов удалось окружить более двадцати гитлеровских дивизий. В дальнейшем попытки Манштейна снять блокаду группировки Паулюса были пресечены, а немецко-фашистские захватчики под Сталинградом в январе 1943 года были разгромлены.

В марте 1943 года Николай Федорович Ватутин снова стал командующим Воронежским фронтом. Именно он занимался разработкой плана первого этапа Курской битвы. Осенью того же года Ватутин получил последнее назначение в его жизни - командующий 1-м Украинским фронтом (был переименован Воронежский фронт).

Этот этап краткой биографии Николая Федоровича Ватутина включает битвы за Днепр, Киевскую наступательную и оборонительную операции, несколько других наступлений Красной Армии. Последней для генерала суждено было стать Ровно-Луцкой операции.

Роковая поездка

Тяжелое ранение, в результате стоившее жизни, получил Ватутин, совершая поездку в конце зимы 1944 года. Николай Федорович лично хотел проследить за тем, как готовятся к боевым действиям солдаты и офицерский состав 60-й армии. Две машины (в одной из них ехал Ватутин) попали в засаду, устроенную возле села Милятина в Ровенской области группой украинских националистов (УПА). Взвод охраны полководца передвигался по другому маршруту, а вот трасса, которую выбрал сам Ватутин, оказалась неразведанной.

Генерал защищался наравне со всеми и получил тяжелое ранение в бедро. Ватутина срочно эвакуировали в киевский госпиталь. Лечением генерала занимались лучшие медики, включая главного хирурга Красной Армии Н. Н. Бурденко. При ранении у Николая Федоровича Ватутина была раздроблена часть кости. Врачи не смогли справиться с гангреной. 15 апреля 1944 года генерал армии умер от заражения крови.

Официальная версия

Говоря кратко, Николай Федорович Ватутин получил ранение (которое впоследствии и стало причиной его смерти) при обстреле машины «украинско-немецкими националистами». Двадцать лет об обстоятельствах смерти генерала не принято было распространяться, а официальная версия ограничилась только несколькими фразами.

Когда военачальнику посмертно присвоили звание героя, появилась официальная версия произошедшего - статья Крайнюкова, который оказался под огнем вместе с Ватутиным в тот злополучный день. Автор героизировал атмосферу столкновения и не упомянул о потере машины с документами. Гибель генерала армии с тех пор официально вошла в список злодеяний УПА.

События, которые предшествовали ранению, подробно изложены в справке, подписанной зам. начальника Управления контрразведки СМЕРШ Беляновым.

В 16:30 29 февраля военный совет закончил работу в штабе генерала Пухова и выехал в штаб 60-й армии в Славуту. Разведгруппа предложила три маршрута и доложила о недавних столкновениях в этих районах с УПА, а также о многочисленности повстанцев (это было сообщение от местных жителей). Но опытный боевой командир почему-то не предложил командующему дополнительных мер предосторожности в виде охраны и бронетехники сопровождения.

На подъезде к окраине села Милятина несколько бойцов услышали стрельбу. Машины попали под обстрел националистов, которые взяли противника в клещи. Раненого Ватутина посадили в авто, но машина, отъехав, перевернулась, а «Виллис» застрял в грязи. В госпиталь раненого доставили на санях. Пострадавший потерял достаточно много крови, а медицинская помощь была оказана только через пять часов после происшествия.

Как доложила разведка

Разведгруппа «Тайга», действовавшая на Волыни, сразу после происшествия получила указание отправиться на поиски участников столкновения. Разведчики передали, что дорогу «держала» группировка подполья ОУН под командованием Ф. Павлюка. Туда же были переброшены группы «Черкеса» и «Жука». Последние устроили засаду, а повстанцы Павлюка должны были прикрывать основную часть сил. Но тогда остается не совсем понятным, почему слышна была стрельба, ведь это демаскирует засаду.

Разведка доложила, что среди нападавших был «видный немец» и искусный венгерский стрелок, который мог ранить противника из обычной винтовки за несколько сотен метров. По утверждениям некоторых источников, именно он ранил полководца. Трофеем повстанцев стала автомашина с документами, по которым и установили личность высокопоставленного пассажира.

Как все было на самом деле

Достоверную картину событий того рокового дня вряд ли удастся воссоздать. Нет оснований говорить о преднамеренном нападении на высокопоставленного командира, скорее, это была случайность, но все же случайность значимая. Сценарий развития столкновения выглядит естественно, ведь группировки ОУН/УПА и советская власть находились в состоянии войны. Кроме того, бой был неожиданным для обоих сторон и скоротечным.

Вмешательство Сталина

Компетентность военных медиков времен войны не вызывает сомнений: они возвращали в строй 70 % раненых. Николаю Федоровичу Ватутину, проходившему лечение в Киеве, сначала стало легче, но затем его состояние внезапно ухудшилось. В последнее время интерес вызывает версия, записанная Никитой Хрущевым в мемуарах. Иосиф Сталин, опасаясь отравления, запретил лечить Ватутина американским пенициллином (своего тогда не производили). Сталин, переживая за состояние здоровья одного из столпов собственной военной мощи, отбросил спасительное средство.

Полководца не стало 15 апреля. На похоронах присутствовали дети Николая Федоровича Ватутина, его жена и мать, военачальники и руководители советской Украины. Москва в день похорон отдала честь полководцу 24 залпами артиллерии. После этого его жена сильно болела, практически целый год даже не выходила из госпиталя. Дочь генерала Елена вспоминает, что именно тогда ощутила окончание детства. В январе 1948 года на могиле установили памятник Николаю Федоровичу Ватутину высотой 8,55 м.

Мемориалы установлены в нескольких городах Украины, России и Белоруссии, именем военачальника названы улицы, проспекты, небольшие населенные пункты.

Двадцать послевоенных лет о смертельном ранении командующего 1-м Украинским фронтом Николая Ватутина не принято было распространяться.

Официозная "История Великой Отечественной войны" отделалась общими фразами: машину генерала "обстреляли по-разбойничьи, из-за угла, украинско-немецкие националисты" (этот совершенно бессмысленный термин применялся по отношению к движению ОУН и УПА, выступавшей под лозунгом "борьбы против империализмов Москвы и Берлина").

Только в 1965-м, когда освободителю Киева посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, появилась утвержденная свыше версия случившегося - статья члена Военного совета 1-го Украинского Крайнюкова, бывшего в тот день под огнем с Ватутиным.

Автор, естественно, давал героизированную картину случившегося тогда поистине нелепого боевого столкновения, и умолчал о многих невыгодных для лакированной истории войны подробностях.

О событиях, предшествовавших ранению Н.Ватутина, дает представление справка, составленная 1 марта 1944 года заместителем начальника Управления контрразведки СМЕРШ 1-го Украинского фронта генерал-майором Беляновым. 29 февраля, около 16.30 Военный совет фронта завершил работу в штабе 13-й армии генерал-лейтенанта Пухова (Ровно) и выехал в штаб 60-й А (Славута, Хмельницкая область).

Офицер по особым поручениям комфронта полковник Семиков направил офицера оперативного отдела штаба фронта майора Белошицкого разведать возможные пути следования начальства. Майор предложил три маршрута, наиболее приемлемым из которых был Ровно-Здолбунов-Острог-Славута.

Добросовестный майор доложил Пухову, что по данным разведки накануне у села Гоща на Ровенщине произошел ожесточенный бой между партизанами и отрядом Украинской повстанческой армии (УПА), а местные жители сообщают о многочисленных группах повстанцев, оперирующих вдоль потенциальных маршрутов передвижения штаба фронта.

Однако опытный боевой генерал Пухов почему-то проявил не то беспечность, не то халатность, и не предложил Ватутину полагавшееся в таких случаях по рангу прикрытие бронетехникой и отрядом автоматчиков (и это при том, что Ватутин командовал самым мощным на то время фронтом Второй мировой войны - две танковые, семь общевойсковых и воздушная армии).

Меры предосторожности, с позволения сказать, ограничились высылкой "студебеккера" со взводом солдат для разведки маршрута.

"Пойди разберись..."

Около 19.30 29 февраля кортеж из четырех машин, в которых находились Ватутин, Крайнюков, 10 штабных офицеров и лишь несколько бойцов охраны подъехал к окраине села Милятин на границе Ровенской и Хмельницкой областей. В поселке, говориться в документе, слышалась стрельба (?).

Автора учили: любой грамотный командир в такой ситуации дает команду "увеличить скорость", дабы быстрее миновать опасный участок, и быть готовыми к открытию огня с хода. Однако Ватутин почему-то остановил кортеж и приказал майору-порученцу "пойти разобраться", что происходит в селе.

И вот тут машины попали под обстрел повстанцев, занявших выгодную позицию за хатами, взяв противника в "клещи". Садясь в машину, Ватутин получил пулевое ранение, деликатно говоря, в верхнюю часть правого бедра, была раздроблена кость. Водитель Крайнюкова Моноселидзе испугался и рванул с места боя (впоследствии предан суду). Бойцы охраны, которая "энергично отстреливалась", Кочетков и Царев, усадили истекавшего кровью полководца в "додж", но джип вскоре перевернулся.

Далее генерала везли на "виллисе", но и тот застрял в непролазной грязи. В ближайшем селе реквизировали сани и на них доставили высокопоставленного раненого в госпиталь № 506 13-й А. Квалифицированную помощь он получил лишь спустя пять часов, а затем самолетом был отправлен в последнее земное пристанище - киевский военный госпиталь.

Предчувствуя лютый гнев Верховного главнокомандующего, должностные лица, допустившие трагедию, вовсю запустили механизм бюрократических "отмазок". 2 марта нарком внутренних дел УССР Василий Рясной направил заместителю главы НКВД СССР Чернышеву докладную с описанием милятинского ЧП.

В документе отмечалось, что кортеж командующего подвергся нападению 30-40 "бандитов", охрана оборонялась, однако нападавшим удалось окружить одну из машин и убить находившихся в ней трех военнослужащих. Так завуалировано говорилось о потере святая святых - документов боевого планирования штаба фронта! В машине находились документы Ватутина и его шинель...

Однако вскоре в бумагах фигурировала "банда в 300-350 человек, напавшая на товарища Ватутина". Реабилитируясь, в район столкновения перебросили части войск НКВД, начались зачистки, в ходе которых полегла часть повстанцев, принимавших участие в милятинской перестрелке.

Всего же за 20 последующих дней в ходе 65 оперативно-войсковых операций было уничтожено 1129 повстанцев (не приходиться сомневаться, что на скорую руку ликвидировали и простых крестьян, так как количество "ликвидированных бандитов" значительно превышает отчетное число захваченных "стволов").

"Тайга" сообщает...

С 1943 года на Волыни действовала компактная оперативная группа Наркомата госбезопасности УССР "Тайга", частично состоявшая из поляков.

На то время в оккупированном немцами регионе действовали одновременно советские партизаны, отряды подконтрольной ОУН (С.Бандеры) УПА, подразделения атамана Тараса Боровца-Бульбы ("Полесская Сечь"), отряды ОУН (Андрея Мельника), Фронта украинской революции, "вольных казаков" и мощная сила - 27-я дивизия польской Армии Крайовой (АК).

Сама Волынь с лета 1943-го становится ареной печально известной "Волынской резни", этнической чистки, унесшей жизни десятков тысяч мирных украинцев и поляков: АК проводила операцию "Буря" по взятию под контроль волынских земель, а командующий УПА Дмитрий Клячковский ("Савур") отдает приказ об уничтожении польской общины края.

"Тайге" была поставлена задача сбора сведений как об АК, так и УПА, "бульбовцев", проведения мероприятий по разложению повстанческих формирований антисоветской направленности.

О профессионализме опергруппы свидетельствует то, что ее работы лично курировал начальник 4-го Управления НКВД-НКГБ (зафронтовая разведывательно-диверсионная и террористическая деятельность) генерал-лейтенант Павел Судоплатов. Разведчики "Тайги" с 1 по 12 марта 1944-го усердно занимались розыском нападавших на Ватутина и выяснением обстоятельств происшествия.

Уже 9 марта из Гощи по адресу наркома госбезопасности УССР, комиссара госбезопасности 3-го ранга Сергея Савченко "Тайга" направила спецсообщение с собранными от агентуры "по горячим следам" сведениям. Утверждалось, что в нападении на генерала принимали участие диверсионная группа Службы безопасности (СБ) окружного провода ОУН под командованием "Черкеса", бойцы сотни УПА "Жука" - Алексея Калынюка из села Михалковцы Острожского района Ровенщины, а также участники боевой группы (боевки) СБ ОУН Феодосия Павлюка из села Колесники Гощанского района (всего не более 100 штыков).

Подразделения повстанцев "оседлали" дорогу между селами Сеянцы и Милятином, а люди Ф.Павлюка прикрывали основные силы у Милятина (как видим, в селе находилось небольшое подразделение).

Судя по всему, повстанцы и не знали о проезде комфронта, и скорее вели произвольный поиск противника в отведенном им районе.

Дело в том, что согласно приказа Главного командования УПА от 26 ноября 1943-го и "тактической инструкции" Главного войскового штаба УПА повстанцы, до того наносившие ощутимые удары по немецким оккупантам, обязывались ограничить столкновения с немцами лишь обороной при их насильственных действия против населения, "акциями мести", и готовиться до "переходному периоду" в связи с приближением основного противника - Красной армии.

Только с июля по октябрь 1944-го на территории Волынской области УПА произвела до 800 ударов по армейским тыловым объектам. По сообщению командующего 1-м Белорусским фронтом К. Рокоссовского в НКВД УССР (23 августа 1944 года), отряды УПА силой до 150 человек каждый на Волыни дерзко атакуют коммуникации, маршевые подразделения, уничтожают командный состав.

Версия советской стороны о перестрелке в селе выглядит сомнительной, ведь так повстанцы могли демаскировать засаду.

По данным "Тайги" среди людей "Черкеса" был некий "видный немец". Скорее всего, речь идет о старшем офицере гитлеровского разведоргана, ведь с 1944 года, в интересах борьбы с основным противником - сталинским режимом - командование УПА налаживает конъюнктурное сотрудничество с Абвером в разведывательно-диверсионной сфере.

В среде повстанцев только в плен советской стороной было захвачено до 300 немецких военнослужащих, в основном - сотрудников спецслужб, а отдельные "солдаты фюрера" находились в подполье до 1947 года, когда их целенаправленно ликвидировала СБ ОУН.

Скорее всего, именно "видный немец" и передал своим ценные документы комфронта.

После взятия советскими войсками Львова (27 августа 1944-го) было захвачено немало документов нацистских спецслужб о взаимоотношениях (их обзор содержался генерал-лейтенанта C. Савченко генерал-лейтенанту В. Рясному от 23 февраля 1945 года).

Трофейные бумаги свидетельствовали, что 15 апреля 1944 года начальник полиции безопасности дистрикта "Галичина" обер-штурмбанфюрер СС Витиска сообщил в РСХА группенфюреру Мюллеру, что с конца января 1944-го отряды УПА искали прямые контакты с частями вермахта. Представитель отдела 1-с (разведка) "боевой группы Прюцманна" штурмабанфюрер СС Шмитц наладил связь с командирами повстанцев в районах Постойно (33 км на запад от Ровно), Кременец, Верба, Котин, Березно, Подкамень и Деражно, получал от них разведывательные данные о Красной Армии и партизанах, отрядах польской Армии Крайовой (АК), а также привлекал УПА к диверсионным мероприятиям.

Отношения строились на основе соглашения о ненападении, устанавливались условные знаки и пароли для контактов УПА и немецких частей. Отмечалось, что немцам поступили и захваченные в случайном столкновении 29 февраля 1944 года документы командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Николая Ватутина.

Интерес и другой факт, выявленный "Тайгой". Среди участников боя якобы был лейтенант венгерской армии, запросто попадавший в лоб противнику из винтовки с дистанции в полкилометра. Именно он, если верить оперативным источникам, и произвел роковой выстрел в полководца.

Из протоколов допросов "бандглаварей"...

Тема нападения на Ватутина постоянно находилась в поле зрения органов госбезопасности.

Свою версию случившегося изложил на допросах командир соединения УПА "Холодный Яр" Евгений Басюк ("Черноморец"), захваченный НКВД в 1944 году.

По его словам, в Милятине пребывало всего 12 бойцов боевики СБ "Примака" из Славуты и несколько местных ополченцев из "самооборонного отдела". Захваченные врасплох прибытием кортежа, они приняли бой, сосредоточив огонь на первой машине, затем брошенной противником.

В ней нашли штабные документы, передав их шефу краевого провода ОУН Волыни Мыколе Козаку-"Смоку" (ранее тот был руководителем краевой референтуры СБ), а трофейную генеральскую шинель... донашивал интендант куреня УПА "Богуна".

Боевку "Примака" вскоре ликвидировали в боях. Интересно сложилась судьба самого Е.Басюка: став сотрудничать с органами госбезопасности, он возглавил одну из спецгрупп, действовавших под видом подполья ОУН для проведения "тонких чекистских мероприятий" по разложению подполья, и печально прославившихся нарушениями социалистической законности".

После войны любил выдавать себя за офицера МГБ, сохранилось фото Басюка в форме капитана госбезопасности. Однако за мародерство и вымогательство попал под трибунал, получив в 1948 году 25 лет лагерей...

Дополнительные сведения о нападении сообщил на допросах в МГБ УССР в апреле 1946-го бывший командир Группы УПА "Восток" Федор Воробец ("Верещака"). Ему поступили отчеты руководителя местного надрайонного провода ОУН "Ворона" и рапорт командира его личной охраны сотника "Деркача" (действовавшей, кстати, и в советской униформе для компрометации противника). Эти документы также подтвердили захват штабной машины с документами Н.Ватутина.

Что же было на самом деле?

Сопоставление изученных нами документов сторон дает возможность сформулировать некоторые оценки обстоятельств ранения полководца.

Прежде всего, нет никаких оснований говорить, вопреки утверждениям советской пропаганды, о преднамеренном нападении или засаде украинских повстанцев на военачальника. Имела места случайность, обычное дело на войне, а поскольку стороны находились в состоянии войны, то и события развивались вполне по ее законам.

Бой в Милятине был скоротечным, неорганизованным, спонтанным для обеих сторон, заурядная стычка, но повлекшая тяжкие последствия. Получил тяжелое ранение крупный военачальник, внесший немалый вклад в развитие военного искусства, включая проведение операций по окружению значительных группировок противника и организации глубокой обороны.

Наконец, имела места элементарная легкомысленность в организации охраны военачальника, данные разведки просто игнорировали.

Вездесущесть противника, особенности повстанческой тактики недооценили, а то и просто отмахнулись от угрозы со стороны иррегулярных вооруженных формирований, действовавших в хорошо знакомой им местности.

Ведь по выкладкам военных теоретиков, один партизан приковывает к себе 10 солдат регулярной армии, а Н.Ватутина охраняла горстка солдат да офицеры с табельными ТТ (милятинские повстанцы имели и ручные пулеметы).

Наконец, трудно признать адекватными и действия самого военачальника, решений которого ждали сотни тысяч солдат и офицеров...

Первая помощь

Как свидетельствует архивное дело о ходе лечения и смерти Н.Ватутина, первую помощь раненому оказали в тот же день врачи танковой бригады. Лишь спустя сутки в госпитале 13-й Армии (Ровно) провели операцию по первичной хирургической обработке раны и на ногу наложили глухую марлевую повязку.

В документе с суровым названием "Кто лечил товарища Ватутина" говорится, что 1 марта 1944-го в Ровно прибыли начальник санитарного управления фронта генерал-майор медслужбы (м/сл) Семека, главный хирург фронта полковник м/сл Гуревич, главный хирург Киевского военного округа генерал-майор м/сл, заслуженный деятель науки Ищенко.

На следующий день самолетом из столицы прибыли заместитель главного хирурга Красной Армии генерал-лейтенант м/сл, заслуженный деятель науки Шамов и ведущий хирург московского госпиталя септических инфекций майор Кокин.

Врачи определили сквозное пулевое ранение со входным отверстием в правой ягодичной области, косым переломом кости и выходом пули на наружно-передней поверхности бедра. Отмечалось, что подобного типа ранения квалифицируются как тяжелые, влекущие свыше 25% смертности раненых.

"И даже попросил водки"

Хрущев слово сдержал. В Киеве генерала вскоре перевели в отдельное, специально оборудованное здание (особняк на нынешней улице Липской, напротив отеля "Киев") со штатом лечащих и дежурных хирургов, терапевтов, медсестер, перевязочной и лабораторией. Все необходимое для лечения доставлялось с фронтового склада или самолетом из Москвы.

Никита Сергеевич практически каждый день докладывал в Москву о состоянии здоровья полководца (информацию принимал личный секретарь Верховного Поскребышев). Правда, когда Хрущев вовсю дискредитировал Сталина (будучи сам лично повинным в массовых незаконных репрессиях в Москве и дважды в Украине), то не удержался приписать "Хозяину" ответственность и за смерть Ватутина. Дескать, сверхподозрительный вождь запретил использовать импортируемый за золото с Запада пенициллин. Это ложь: сохранилась схема многочисленных инъекций Николаю Федоровичу именно этим препаратом.

7 марта провели хирургическую очистку раны, сняли гипс, причинявший дискомфорт тучному больному. Правда, вздутие живота осложняло сердечную деятельность пациента. На 19-е сутки отмечалось удовлетворительное состояние больного, температура вечером - 38 градусов. Однако 23 марта наступило резкое ухудшение. Температура утром достигла критических 40,2 градуса (были даже подозрения на рецидив малярии).

"Врачи до сих пор не могут точно установить диагноз болезни", - сообщал Сталину Хрущев. Из Москвы дополнительно прибыл главный терапевт Красной Армии, профессор Вовси. Врачи подозревали, что от ранения идет общее отравление организма. 31 марта профессор Шамов провел операцию по удалению нагноений в области раны, о чем уже через 20 минут сообщили Верховному.

На следующий день Н. Хрущев проведал больного, найдя его "бодрым и с хорошим аппетитом". Ватутин "охотно выпил вина и даже попросил водки".

Катастрофа назревает

Однако 2 апреля генерал Шамов сообщил - результаты анализов свидетельствуют о "быстро назревающей катастрофе", идет общее инфицирование организма.

В отчете "Развитие заболевания у раненого тов. Николаева" отмечалось, что имеет место "тяжелое поражение организма, с септическим процессом раневого происхождения, приведшее к значительному угнетению и без того ослабленных функций организма". Отмечалась "слабая сопротивляемость организма" 43-летнего больного, продолжающееся образование возбудителями газовой инфекции в ране, что породило реальную угрозу для жизни больного.

На 23 день лечения произошла вспышка тяжелого отравления организма от инфекционного процесса в костно-мозговом канале верхнего отрезка бедренной кости.

К лечению дополнительно привлекли профильных специалистов: доктора медицинских наук, бактериолога Покровского, ведущего фаготерапевта, доктора медицинских наук Кокина, завотделом гематологии Института академика Богомольца, профессора Юдина.

Мнения эскулапов разделились. Профессора Гуревич и Ищенко считали ампутацию конечности безперспективною, "и вообще положение безнадежным", генерал-медик Шамов видел шанс на спасение в ампутации.

"Выход вижу в ампутации..."

Прилетевший в Киев главный хирург Красной Армии, генерал-полковник и академик, знаменитый Н.Бурденко положил конец дискуссиям: "выход из создавшегося положения вижу только в неотложной высокой ампутации правой ноги, несмотря на всю опасность этой операции". Вмешательство решили провести в течение двух суток, без всякой гарантии дальнейшего нераспространения инфекции.

К 4 апреля состояние больного оценивалось как "весьма тяжелое", температура колебалась от 38,2 до 40,2 градусов, нарастала сердечная слабость. Вечером 4 апреля Н.Хрущев испросил разрешения на рискованную операцию у И.Сталина. В известность поставили и супругу раненого Татьяну Романовну. Она просила Хрущева сделать все возможное для спасения мужа, не останавливаясь даже перед операцией, раз она может дать некоторые шансы.

Н.Хрущев сообщил И.Сталину: 5 апреля 1944 года, в 15 часов была проведена ампутация, и к 22 часам Н.Ватутин начал выходить из послеоперационного шока. Отсеченную ткань тут же подвергли лабораторному исследованию, выявив паралогические изменения тканей, кости и костного мозга. Как доложил Хрущеву академик Бурденко, это полностью подтвердило целесообразность операции.

"Дела идут очень плохо"

6 апреля в Киев прибыли знаменитый академик Стражеско, хирурги Кремлевской больницы, профессора Бакулев и Теревинский, из Харькова приехал единственный в СССР крупный специалист по иммунизации доноров профессор Коган. Несмотря на операцию, инфекция продолжала распространяться по организму. В некоторых местах тела, особенно - в локтевых изгибах - появились новые гнойные очаги. 13 апреля Н.Бурденко принял решение хирургически вскрывать гнойники.

Видимо, на некоторое время раненому стало лучше. 14 апреля генерал армии Николай Ватутин написал последний свой в своей жизни документ, карандашную записку И.Сталину на бланке Председателя Совета Народных Комиссаров УССР: "Дела идут очень плохи (так в тексте - Авт.). Бурденко меры принимает. Прошу кое-кого подстегнуть. Ватутин".

Что имел в виду военачальник, мы не знаем, видимо, до последнего надеялся, что административное воздействие "всесильного" Сталина спасет ему жизнь. В этот день врачи констатировали: "Состояние больного прогрессивно ухудшается", идет общая тяжелая интоксикация организма.

В 1 час 40 минут 15 апреля именитая группа медиков во главе с Н.Бурденко письменно доложила Н.Хрущеву: "В 1.30 15 04 с.г. т. Ватутин скончался при явлениях нарастающей сердечной слабости и отека легких".

Во Дворце пионеров на площади ІІІ Интернационала открылось прощание с покойным. Речи на похоронах произносились как на русском, так и на украинском языках.

Кроме жены, у полководца остались 14-летняя дочь Елена и 12-летний сын Виктор (мальчик страдал костным туберкулезом и передвигался на костылях). Семье полководца предоставили дачу с капитальным ремонтом и обстановкой.