Физиологические адаптации у животных. Адаптация физиологическая

Физиологические адаптации

Физиологическая адаптация — совокупность физиологических реакций, лежащих в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленных на сохранение относительного постоянства его внутренней среды.

Морфологические и поведенческие адаптации сохраняются в процессе эволюции только тогда, когда они сочетаются с приспособленностью процессов жизнедеятельности к условиям обитания, т. е. с физиологическими адаптациями.

Амфибии, имеющие влажные покровы, через которые осуществляется значительная часть газообмена, и теряющие через кожу большое количество воды, способны, однако, жить в пустынях и полупустынях, благодаря целому ряду приспособлений.

Многие пустынные млекопитающие перед наступлением засушливого сезона накапливают много жира, резко сокращают жизнедеятельность вплоть до «спячки». В результате окисления жира образуется достаточное количество воды для поддержания жизни. При лишении воды резко сокращается её испарение как из дыхательных путей, так и через потовые железы.

Многие пустынные млекопитающие перед наступлением засушливого сезона накапливают много жира, резко сокращают жизнедеятельность вплоть до «спячки». В результате окисления жира образуется достаточное количество воды для поддержания жизни. При лишении воды резко сокращается её испарение как из дыхательных путей, так и через потовые железы.

Приспособления не появляются в готовом виде, а представляют собой результат отбора случайных наследственных изменений, повышающих жизнеспособность организмов в конкретных условиях.

Тушканчики впадают в спячку на зимний период. Морские черепахи , проводящие большую часть жизни в морских просторах и пьющие морскую воду, приобрели специальные железы, позволяющие им избавляться от избытка солей.

Растения засушливых мест адаптированы к своей среде обитания, они имеют приспособления, препятствующие активному испарению.

Основная задача растений, обитающих в таких местах, — как можно быстрее и эффективнее собрать воду, пока она не успела испариться. Поэтому растения засушливых мест, или суккуленты , обладают сильно разветвлённой корневой системой, образующей густую сеть в нескольких сантиметрах от поверхности почвы, что позволяет моментально впитывать влагу.

У некоторых растений листья редуцируются или превращаются в колючки, а функцию фотосинтеза выполняет стебель, где сильно развивается водозапасающая ткань.

Узкие листья с небольшим числом устьиц, развитая корневая система позволяют пырею добывать воду из водоносного слоя ниже песка и вегетировать даже во время сильной засухи. Прямостоячие суккулентные растения рода Бриофиллум имеют мясистые сочные листья. Тилландсии , произрастающие в пустыне Атакама, которая считается одним из самых засушливых мест на Земле, лишены корней. Каждую ночь в пустыне образуются густые туманы, которые являются единственным источником влаги. Поверхность листьев этого растения покрыта чешуйками, впитывающими атмосферную влагу.

Другие растения переживают экстремальные периоды в виде семян и спор, которые после выпадения дождя могут прорастать; новые растения иногда за четыре недели успевают вырасти, зацвести и дать семена, которые будут пребывать в состоянии покоя до следующего дождливого периода.

Собранную воду суккуленты запасают в особой ткани, состоящей из тонкостенных клеток, содержащих крупные вакуоли. После нескольких хороших ливней суккуленты впитывают столько воды, что вес их увеличивается в десятки раз.

Миоглобин

— белок мышц позвоночных животных и человека, запасающий в мышцах кислород. Особенно богаты миоглобином мышцы морских животных, способных длительно находиться под водой.

Миоглобин

— белок мышц позвоночных животных и человека, запасающий в мышцах кислород. Особенно богаты миоглобином мышцы морских животных, способных длительно находиться под водой.

Органы химического чувства насекомых предназначены для облегчения поиска пищи, ориентации на местности, определения приближения врага или партнёра для размножения.

Сегодня известно более сотни химических веществ, выделяемых насекомыми. Восприятие этих веществ и их «расшифровка» вызывают у получателей определённую форму поведения или активирует физиологический процесс.

У самца тутового шелкопряда на антеннах расположено около 32 тысяч обонятельных рецепторов. Они улавливают запах ароматической железы самки на расстоянии 3 км. Самец павлиноглазки способен улавливать запах самки своего вида на расстоянии 12 км. Жуки-могильщики , занимающиеся очисткой земли от падали, способны почувствовать запах за сотни метров.

Особой термолокацией

обладают некоторые змеи — ямкоголовые, питоны

и африканские гадюки

. Выше ноздрей у них имеются особые органы термического чувства — термолокаторы

. Они представляют собой прикрытые прозрачной плёнкой ямки. При закрытом канале излучаемое жертвой тепло (поток инфракрасных лучей), нагревая полость ямки, позволяет определить направление источника излучения, т. е. лоцировать добычу в темноте (например, грызуна в его норе). Полагают, что эти терморецепторы способны регистрировать изменения температуры в тысячные доли градусов.

Особой термолокацией

обладают некоторые змеи — ямкоголовые, питоны

и африканские гадюки

. Выше ноздрей у них имеются особые органы термического чувства — термолокаторы

. Они представляют собой прикрытые прозрачной плёнкой ямки. При закрытом канале излучаемое жертвой тепло (поток инфракрасных лучей), нагревая полость ямки, позволяет определить направление источника излучения, т. е. лоцировать добычу в темноте (например, грызуна в его норе). Полагают, что эти терморецепторы способны регистрировать изменения температуры в тысячные доли градусов.

Летучие мыши

— ночные животные. Они испускают высокочастотные звуки во время охоты, которые отражаются от препятствий, и возвращаясь, предоставляют им информацию об окружающей обстановке.

Летучие мыши

— ночные животные. Они испускают высокочастотные звуки во время охоты, которые отражаются от препятствий, и возвращаясь, предоставляют им информацию об окружающей обстановке.

Таким образом, летучие мыши определяют движение жертвы, дистанцию до неё, обнаруживают предметы, преграждающие им путь, и пр. Во время полёта летучие мыши испускают ультразвук, используя сложные сочетания импульсов. Частота звуков колеблется в пределах 30 — 150 кГц, сам звук длится несколько миллисекунд.

Ухаживая за самкой, каждый самец поёт свою собственную песню. Сложные голосовые сообщения используются и для опознавания друг друга, обозначения социального статуса, определения территориальных границ, при воспитании потомства и при противодействии особям, вторгшимся на чужую территорию.

Птица-секретарь

— птица из отряда соколообразных с длинными чёрными перьями на голове. Длина птицы-секретаря от 125 до 150 см, вес почти 4 кг, размах крыльев около 200 см. В отличие от других хищных птиц, охотящихся в воздухе, секретари большую часть времени проводят на земле, где могут относительно быстро передвигаться.

Птица-секретарь

— птица из отряда соколообразных с длинными чёрными перьями на голове. Длина птицы-секретаря от 125 до 150 см, вес почти 4 кг, размах крыльев около 200 см. В отличие от других хищных птиц, охотящихся в воздухе, секретари большую часть времени проводят на земле, где могут относительно быстро передвигаться.

Главной пищей птиц-секретарей являются змеи. Интересен их способ охоты: секретари бегут по земле, громкими ударами крыльев заставляя выдать себя притаившуюся добычу. После этого они настигают её зигзагообразными движениями. Змеи таким образом теряют ориентацию. Сильный удар клювом по позвоночнику убивает жертву. Если же змея защищается, то секретарь умело уходит от укусов и вновь нападает. Птица-секретарь издавна славится как умелый истребитель змей. Во время борьбы со змеёй птица-секретарь расправляет одно крыло и использует его как щит.

Для выживания в неблагоприятных климатических условиях растения, животные и птицы имеют некоторые особенности. Эти особенности называются "физиологические адаптации", примеры которых можно увидеть практически у каждого вида млекопитающих, в том числе и у человека.

Зачем нужна физиологическая адаптация?

Условия жизни в некоторых уголках планеты не совсем комфортные, тем не менее там существуют различные представители живой природы. Есть несколько причин, почему эти животные не покинули неблагоприятную среду.

Прежде всего, климатические условия могли измениться, когда определенный вид уже существовал на данной территории. Некоторые животные не приспособлены к миграциям. Возможен также вариант того, что территориальные особенности не позволяют мигрировать (острова, горные плато и т. д.). Для определенного вида изменившиеся условия обитания все равно остаются более подходящими, чем в любом другом месте. И физиологическая адаптация является лучшим вариантом решения проблемы.

Что понимают под адаптацией?

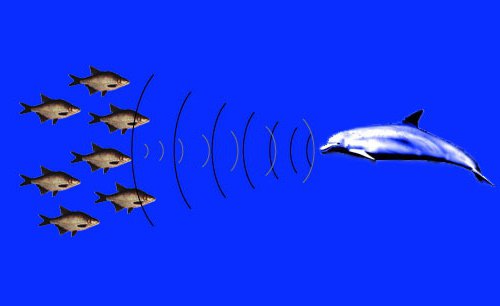

Физиологическая адаптация — гармония организмов с конкретной средой обитания. Например, комфортное пребывание в пустыне ее обитателей обусловлено их адаптацией к высоким температурам и отсутствию доступа к воде. Адаптацией считается появление тех или иных признаков у организмов, позволяющих им ужиться с какими-либо элементами среды. Они возникают в процессе определенных мутаций в организме. Физиологические адаптации, примеры которых общеизвестны в мире, это, допустим, способность к эхолокации у некоторых животных (летучие мыши, дельфины, совы). Эта способность помогает им ориентироваться в пространстве с ограниченным освещением (в темноте, в воде).

Физиологическая адаптация представляет собой набор реакций организма на те или иные патогенные факторы в среде обитания. Она обеспечивает организмам большую вероятность выживания и является одним из методов естественного отбора сильных и устойчивых организмов в популяции.

Виды физиологической адаптации

Адаптацию организма различают генотипическую и фенотипическую. В основе генотипической лежат условия естественного отбора и мутаций, которые привели к изменениям в организмах целого вида или популяции. Именно в процессе этого типа адаптации были сформированы современные виды животных, птиц и человека. Генотипическая форма адаптации является наследственной.

Фенотипическая форма адаптации обусловлена индивидуальными изменениями в конкретном организме для комфортного пребывания в определенных климатических условиях. Также может развиваться вследствие постоянного воздействия агрессивной среды. В результате организм приобретает устойчивость к ее условиям.

Сложные и перекрестные адаптации

Сложные адаптации проявляются в определенных климатических условиях. Например, привыкание организма к низким температурам при длительном пребывании в северных регионах. Эта форма адаптации развивается у каждого человека при переезде в другую климатическую зону. В зависимости от особенностей конкретного организма и его здоровья, такая форма адаптации протекает по-разному.

Перекрестная адаптация — форма привыкания организма, при которой развитие устойчивости к одному фактору повышает устойчивость ко всем факторам этой группы. Физиологическая адаптация человека к стрессу повышает его устойчивость к некоторым другим факторам, например, к холоду.

На основе положительных перекрестных адаптаций разработан комплекс мероприятий для укрепления сердечной мышцы и предотвращения инфарктных состояний. В естественных условиях те люди, которые чаще в жизни сталкивались со стрессовыми ситуациями, менее подвержены последствиям инфаркта миокарда, чем те, что вели спокойный образ жизни.

Типы приспособительных реакций

Выделяют два типа адаптивных реакций организма. Первый тип носит название "пассивные адаптации". Эти реакции проходят на клеточном уровне. Они характеризуют формирование степени устойчивости организма к воздействию негативного фактора окружающей среды. Например, изменение атмосферного давления. Пассивная адаптация позволяет сохранить нормальную функциональность организма при небольших колебаниях атмосферного давления.

Наиболее известные физиологические адаптации у животных пассивного типа — это защитные реакции живого организма на воздействие холода. Зимняя спячка, при которой замедляются жизненные процессы, присуща некоторым видам растений и животных.

Второй тип приспособительных реакций называется активным и подразумевает защитные меры организма при воздействии патогенных факторов. В этом случае внутренняя среда организма остается постоянной. Такой тип адаптации присущ высокоразвитым млекопитающим и человеку.

Примеры физиологических адаптаций

Физиологическая адаптация человека проявляется во всех нестандартных для его среды обитания и образа жизни ситуациях. Акклиматизация — наиболее известный пример адаптаций. Для разных организмов этот процесс проходит с различной скоростью. Некоторым для привыкания к новым условиям нужно несколько дней, у многих на это уйдут месяцы. Также скорость привыкания зависит от степени различия с привычной средой обитания.

В агрессивных средах обитания многие млекопитающие и птицы имеют характерный набор реакций организма, из которых состоит их физиологическая адаптация. Примеры (у животных) можно наблюдать практически в каждой климатической зоне. Например, обитатели пустынь накапливают запасы подкожного жира, который окисляется и образует воду. Этот процесс наблюдается перед наступлением периода засухи.

Физиологическая адаптация у растений также имеет место. Но она носит пассивный характер. Примером такой адаптации является сбрасывание деревьями листьев при наступлении холодного времени года. Места почек покрываются чешуйками, которые их защищают от вредного воздействия низких температур и снега с ветром. Процессы метаболизма в растениях замедляются.

В сочетание с морфологической адаптацией физиологические реакции организма обеспечивают ему высокий уровень выживаемости в неблагоприятных условиях и при резких изменениях в среде обитания.

Адаптация физиологическая

совокупность физиологических реакций, лежащая в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленная к сохранению относительного постоянства его внутренней среды - Гомеостаз а. В результате А. ф. повышается устойчивость организма к холоду, теплу, недостатку кислорода, изменениям барометрического давления и др. факторам. Изучение А. ф. имеет большое значение для понимания процессов саморегуляции организма, его взаимодействия с окружающей средой. Большой практический интерес получили исследования А. ф. в связи с полётами человека в космос (см. Космическая биология). Реакции, которыми организм отвечает на раздражения значительной интенсивности, имеют общие неспецифические черты и называется адаптационным синдромом (См. Адаптационный синдром). Процесс А. ф. к необычным, экстремальным (крайним) условиям проходит несколько стадий или фаз: вначале преобладают явления декомпенсации (нарушения функций), затем неполного приспособления - активный поиск организмом устойчивых состояний, соответствующих новым условиям среды, и, наконец, фаза относительно устойчивого приспособления. Это хорошо прослеживается, например, при А. ф. к высоте. Изменения условий в этом случае комплексны, но наибольшую роль играет недостаточность парциального давления кислорода (см. Гипоксия) в связи с общим понижением барометрического давления. При подъёме на высоту наблюдаются головокружения, нарушения зрительного и слухового восприятия, одышка и др. явления, характерные для высотной болезни (См. Высотная болезнь). Постепенно в результате А. ф. явления декомпенсации стихают и возникает приспособленность к этим необычным условиям: увеличивается количество эритроцитов (у человека с 4-5 до 8 млн.

в 1 мм

), растет способность гемоглобина связывать кислород, усиливается лёгочная вентиляция, нормализуются сердечная деятельность, состояние нервной системы и т. д. Сдвиги, происходящие в организме в процессе А. ф., касаются всех уровней организма - от субклеточно-молекулярного до целостного организма. Значительную роль в А. ф. играет тренировка как к воздействию каждого данного фактора, так и к изменению среды вообще. Так, тренировка к высотным условиям, к действиям ускорений и т. п. помогает космонавтам переносить перегрузки в космическом полёте; тренированные спортсмены лучше справляются с новыми трудными условиями, в том числе с вынужденной неподвижностью и др. Огромное значение в А. ф. имеют реактивность организма, его исходное функциональное состояние (возраст, тренированность и пр.), в зависимости от них изменяются и ответные реакции организма на различные воздействия. В процессе А. ф. проявляется пластичность нервной системы, позволяющая организму восстанавливать контакт и равновесие с изменившимися условиями среды. Под влиянием повторных и относительно длительных экстремальных воздействий, совместимых с нормальной жизнедеятельностью, возникает адаптивная перестройка функций, которая раздвигает границы существования организма. Однако колебания условий среды, в которых может происходить А. ф., имеют определённые пределы, характерные для каждого вида (см. Стенобионты и Эврибионты), а также для каждого данного организма. Механизмы, раскрывающие процесс А. ф., позволяют в определенной мере понять и явления приспособления организмов в ходе эволюции (см. Адаптация). Возвращение организма после А. ф. к исходному состоянию называется дезадаптацией. Большое биологическое значение имеет А. ф. анализаторов (называют иногда адаптацией рецепторов (См. Рецепторы) или органов чувств) к действию специфических раздражителей, например зрительного анализатора - к свету или темноте, слухового - к звуку, кожного анализатора - к механическим и температурным раздражителям, вестибулярного аппарата - к вращательному движению. А. ф. анализаторов связана с изменением чувствительности периферически воспринимающих образований - рецепторов и с процессами, происходящими в центральной нервной системе. Так, световая адаптация, вызываемая пребыванием на ярком свету, ведёт к понижению чувствительности глаза к свету, темновая адаптация, наоборот, - к её повышению. В темноте чувствительность глаза к свету повышается в течение часа во много тысяч раз, что связано как с восстановлением зрительных пигментов, так и с изменениями в нервных элементах и нервных клетках коры головного мозга (см. Зрение). А. ф. в слуховом анализаторе выражается в повышении порога раздражения под влиянием звука большой силы. Явление постепенного изменения чувствительности, т. е. А. ф., наблюдается и при воздействиях на кожу холодом, теплом и др. Большое значение в этом процессе имеет и скорость нарастания интенсивности раздражителя (см. Аккомодация физиологическая). Лит.:

Барбашева З. И., Акклиматизация к гипоксии и её физиологические механизмы, М. - Л., 1960; Слоним А. Д., О физиологических механизмах природных адаптаций животных и человека, М. - Л., 1964; Тихомиров И. И., Очерки по физиологии человека в экстремальных условиях, М., 1965; Парин В. В., Пути развития космической физиологии, «Космическая биология и медицина», 1968, № 1. В. В. Ларин, С. П. Ландау.

Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .

Смотреть что такое "Адаптация физиологическая" в других словарях:

АДАПТАЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ - Изменение функции организма, органа или системы в процессе адаптации … Термины и определения, используемые в селекции, генетике и воспроизводстве сельскохозяйственных животных

Адаптация физиологическая - Приспособление к условиям внешней среды путем формирования функциональных механизмов и резервов, адекватных условиям обитания и осуществлению необходимой деятельности. В основе А. ф. лежат процессы совершенствования регуляторных механизмов… … Адаптивная физическая культура. Краткий энциклопедический словарь

Адаптация физиологическая - – процесс приспособления функций ор ганизма к изменившимся условиям внешней среды; различают А. болевую, органов и систем, когда снижается порог раздражения, ослаблена реакция на действие физических, химических, биоло гических факторов … Словарь терминов по физиологии сельскохозяйственных животных

АДАПТАЦИЯ - (от позднелат. adaptatio приспособление) эволюционная, приспособление организмов к меняющимся условиям внешней среды посредством приобретения свойств, обеспечивающих их выживание и размножение в этих условиях. Механизм возникновения А.… … Ветеринарный энциклопедический словарь

- (позднелат. adaptatio прилаживание, приспособление, от лат. adapto приспособляю) процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, видов) и их органов к условиям среды. Вместе с тем любая А. есть и результат, т. е.… … Большая советская энциклопедия

Адаптация фенотипическая а физиологическая - Адаптация фенотипическая, а. физиологическая * адаптацыя фенатыпічная, а. фізіялагічная * phenotypic adaptation or physiologic a. любой обратимый процесс приспособления к среде на уровне особи, популяции, вида и биоценоза. Физиологическая… … Генетика. Энциклопедический словарь

- [лат. adaptatio прилаживание, приноровление] 1) приспособление организма к условиям среды; 2) переработка текста с целью его упрощения (напр., художественного прозаического произведения на иностранном языке для тех, кто недостаточно хорошо… … Словарь иностранных слов русского языка

физиологическая адаптация - Форма приспособления (обычно микроорганизмов) к непродолжительным отклонениям (циклическим или случайным) условий внешней среды от некой средней величины; генетических изменений при Ф.а. не происходит. [Арефьев В.А., Лисовенко Л.А. Англо русский… … Справочник технического переводчика

Живые организмы приспособлены к тем условиям окружающей среды, в которых длительное время обитали их предки. Приспособления к условиям среды по-другому называются адаптациями. Они возникают в процессе эволюции популяции, образуя новый подвид, вид, род и т. д. В популяции накапливаются разные генотипы, проявляющиеся в разных фенотипах. Те фенотипы, которые наиболее соответствуют условиям среды, получают больше шансов выжить и оставить потомство. Таким образом, вся популяция «насыщается» полезными для данной среды обитания адаптациями.

По своим формам (видам) адаптации бывают разными. Они могут затрагивать строение тела, поведение, внешний вид, биохимию клеток и др. Различают следующие формы адаптаций.

Адаптации строения тела (морфологические адаптации) . Бывают значительными (на уровне отрядов, классов и т. д), так и мелкими (на уровне видов). Примерами первых являются возникновение шерсти у млекопитающих, способности к полету у птиц, легких у земноводных. Пример мелких адаптаций - разное строение клюва у близкородственных видов птиц, питающихся разными способами.

Физиологические адаптации. Это перестройка обмена веществ. Для каждого вида, приспособленного к своим условиям обитания, характерны свои особенности обмена веществ. Так некоторым виды много едят (например, птицы), т. к. их обмен веществ достаточно быстрый (птицам требуется много энергии для полета). Некоторые виды могут длительно не пить (верблюды). Морские животные могут пить морскую воду, в то время как пресноводные и наземные этого не могут.

Биохимические адаптации. Это особое строение белков, жиров, дающие организмам возможность обитать в тех или иных условиях. Например, при низких температурах. Или способность организмов вырабатывать яды, токсины, пахучие вещества для защиты.

Покровительственная окраска. Многие животные в процессе эволюции приобретают такую окраску тела, которая делает их менее заметными на фоне травы, деревьев, грунта, т. е. там, где они обитают. Одним это позволяет защититься от хищников, другим - незаметно подкрасться и напасть. Часто покровительственной окраской обладают детеныши млекопитающих и птенцы. В то время как взрослые особи могут уже не иметь покровительственной окраски.

Предостерегающая (угрожающая) окраска . Такая окраска яркая и хорошо запоминающаяся. Характерна для жалящих и ядовитых насекомых. Например, птицы не едят ос. Один раз попробовав, они на всю жизнь запоминают характерную окраску осы.

Мимикрия - внешнее сходство с ядовитыми или жалящими видами, опасными животными. Позволяет избежать поедания хищниками, которым «кажется» что перед ними опасный вид. Так мухи-журчалки похожи на пчел, некоторые неядовитые змеи на ядовитых, на крыльях бабочек могут быть узоры, похожие на глаза хищников.

Маскировка - схожесть формы тела организма с объектом неживой природы. Тут не только возникает покровительственная окраска, но и сам организм по своей форме напоминает объект неживой природы. Например, ветку, лист. Маскировка в основном характерна для насекомых.

Поведенческие адаптации . У каждого вида животных формируется особый тип поведения, позволяющий наилучшим образом адаптироваться к конкретным условиям обитания. Это и запасание корма, забота о потомстве, брачное поведение, спячки, затаивание перед нападением, миграции и т. д.

Часто разные адаптации взаимосвязаны. Например, покровительственная окраска может сочетаться с замиранием животного (с поведенческой адаптацией) в момент опасности. Также многие морфологические адаптации обусловлены физиологическими.

Adaptatio (лат.) – приспособление. Способность живых организмов к адаптации – главное условие выживания в постоянно меняющемся мире. Биологический смысл адаптации – выжить, сохранить работоспособность, дать здоровое потомство.

Физиологическая адаптация – процесс достижения устойчивого уровня активности организма, необходимого для поддержания жизни в изменившихся условиях существования. Процесс адаптации направлен на:

Поддержание гомеостаза;

Поддержание работоспособности;

Обеспечение сохранения и развития организма;

Обеспечение максимально возможной продолжительности жизни;

Сохранение репродуктивных возможностей;

Рождение здорового потомства.

Адаптация подразумевает все виды врожденной и приобретенной приспособительной деятельности, которые обеспечиваются физиологическими реакциями, происходящими на клеточном, органном, системном и организменном уровнях.

Адаптация является предметом изучения общей биологии и экологии (видовая и популяционная адаптация), физиологии и медицины (общие закономерности и индивидуальные механизмы адаптации).

К физиологическим механизмам адаптации можно отнести:

Изменение чувствительности рецепторов (понижение или повышение);

Аккомодация – повышение порога возбуждения, снижение восприимчивости к какому-то фактору;

Регуляция потока импульсов в кору больших полушарий благодаря кортико-таламическим связям, изменению активности ретикулярной формации;

Явление отрицательной индукции, доминанта – вычленение главного;

- «вытеснение» - забывание, торможение воспроизведения неприятной информации.

Индивидуальные особенности адаптации связаны с:

Конституциональным иммунитетом;

Фоновым состоянием при воздействии фактора (возраст, здоровье, условия жизни и т.д.);

Опытом раннего детства (см. раздел по профилактике негативных последствий стресса);

Уровнем поисковой активности (см. раздел по профилактике негативных последствий стресса);

Темпераментом;

Перекрестной резистентностью, которая повышает адаптивные возможности (см. раздел по фазам стрессорной реакции). Тепловая адаптация и адаптация к гипоксии повышают переносимость физических нагрузок.

Перекрестной сенсибилизацией, которая снижает адаптивные возможности (см. раздел по фазам стрессорной реакции). Адаптация к холоду сопровождается экономизацией теплоотдачи и снижает переносимость физических нагрузок.

Существуют и поведенческие механизмы адаптации . Различают 3 вида приспособительного поведения:

Бегство;

Пассивное подчинение;

Активное противодействие.

Примеры таких приспособительных поведенческих реакций приведены в таблице 1.

Таблица 1

Варианты приспособительного поведения

Различают специфическую и неспецифическую адаптацию. Под специфической адаптацией понимают физиологические механизмы, характерные для адаптации именно к данному фактору. Например, при гипоксии усиливается процесс кроветворения, а при действии высоких температур (жаркий климат) – снижается чувство голода, уменьшается сокоотделение и усиливается потоотделение.

Под неспецифической адаптацией понимают физиологические механизмы, которые участвуют в приспособительных реакциях независимо от природы действующего фактора.

Факторы среды

Факторы среды делятся на экстремальные и субэкстремальные. Экстремальные факторы несовместимы с жизнью, адаптация к ним невозможна только за счет физиологических механизмов. Чтобы выжить нужны специальные средства жизнеобеспечения: реанимация, дом, отопление, одежда и т.д. Адаптация к субэкстремальным факторам возможна за счет перестройки физиологических механизмов жизнеобеспечения, т.е. за счет резервов, которыми располагает сам организм.

Факторы среды, к которым должен приспосабливаться организм человека, делятся также на:

природные (климат, сезон года, стихийные бедствия, количество пищи и т.д.);

физические (температура, давление, механическое воздействие и др.);

химические (состав воздуха, воды, пищи и др.);

биологические (бактерии, вирусы, яды змей, насекомых и т.д.);

социальные (зарплата, работа, правила общежития и т.д.);

психологические (информационный бум, дефицит времени, взаимоотношения с окружающими и т.д.);

факторы цивилизации (механизация труда, компьютеризация, перелеты в пределах нескольких часовых поясов, гиподинамия, глубоководные погружения и т.д.).

3 . Учение Г.Селье о стрессе.

На неспецифический компонент адаптивных реакций впервые обратил внимание Ганс Селье. В 1925 г., будучи студентом-медиком Пражского университета, он присутствовал на лекции, сопровождавшейся демонстрацией инфекционных больных. Г.Селье обратил внимание, что в начале заболевания у всех больных, независимо от диагноза, имели место одни и те же симптомы: плохое самочувствие, обложенный язык, разлитые боли в суставах, желудочно-кишечные расстройства, потеря аппетита и веса. Г.Селье назвал их симптомами «просто болезни». Лишь немногие специфические признаки отличали одну болезнь от другой и позволяли правильно диагностировать заболевание. Там, где все видели частные проявления, Г.Селье удалось обнаружить закономерность!

В 30-ые г.г. молодой врач подвергает морских свинок действию различных патогенных факторов и наблюдает однотипный характер изменений: гипертрофия надпочечников, уменьшение тимуса и лимфатических узлов, язвы ЖКТ. Позже выяснилось, что непременными участниками стресса являются гипофиз, кора надпочечников и симпато-адреналовая (адреналова железа – это мозговой слой надпочечников) система. Их удаление в эксперименте делало адаптацию невозможной. У животных, погибавших от сильного стресса, на вскрытии обнаруживали разрушение коры надпочечников.

В середине 30-х г.г. в журнале «Nature» появляется его статья «Синдром, вызванный различными повреждающими агентами». Г.Селье назвал этот синдром стрессом (в переводе, напряжение, нажим, давление), подразумевая состояние, которое испытывает организм при действии чрезмерно сильных раздражителей или стрессоров. Стрессорами Г.Селье называл факторы среды, опасные для жизни и здоровья. Объективно, раздражитель становится стрессором в зависимости от силы и длительности воздействия, а также в зависимости от его субъективного восприятия. Г.Селье говорил, что стресс – это не то, что мы переживаем, а то, как мы к этому относимся

Наиболее важными для современного человека Г.Селье считал стрессоры психосоциальной природы. В основе стрессовых ситуаций, возникающих при действии подобных факторов, лежит конфликт между индивидуальными потребностями индивида и требованиями, предъявляемыми обществом (несоответствие занимаемой должности амбициям индивида, муж-алкоголик, тяжело больной родственник, постоянные материальные трудности и т.д.). Невозможность разрешения конфликта в силу социальных причин держит человека в хроническом стрессе и вызывает негативные последствия – болезни адаптации.

Г.Селье называл реакцию на стрессор общим адаптационным синдромом, поскольку, независимо от природы стрессора, реакция на него всегда начинается с одних и тех же неспецифических изменений, которые мы отождествляем с понятием стресса.

Различают моторный (двигательный), вегетативный, метаболический, эмоциональный и поведенческий компоненты стресса. К симптомам стресса можно отнести учащение пульса и дыхания, повышение АД, расширение зрачков, потоотделение, раздражительность, непреодолимое желание двигаться (расхаживание «взад и вперед»), неспособность сосредоточиться, повышение мышечного тонуса, а также содержания в крови катехоламинов и глюкокортикоидов и т.д. Симптомы стресса делят также на внешние, заметные визуально и внутренние - биохимические, физиологические, неврологические, которые можно зафиксировать с помощью специальных методик (ЭЭГ, ЭМГ, биохимический анализ крови, измерение АД и т.д.).

Всю свою жизнь Г.Селье посвятил изучению стресса. За исследования в этой области он получил Нобелевскую премию. Он работал в Институте экспериментальной медицины и хирургии (Монреаль – Канада), впоследствии переименованном в Международный институт стресса, директором которого стал Г.Селье.

Виды стресса.

В зависимости от природы стрессора различают физический и психоэмоциональный стресс.

В зависимости от результатов стресса различают конструктивный и деструктивный стресс. Конструктивный сопровождается адаптацией к действию стрессора. Деструктивный – дезадаптацией, болезнью и даже смертью.

С точки зрения эмоциональных проявлений различают эйстресс (эустресс), сопровождающийся положительными эмоциями, и дистресс, сопровождающийся отрицательными эмоциями.

По продолжительности действия стрессора различают острый и хронический стресс.