Биосоциальное общество. Задания для систематизации материала. Существо биологическое, подчиненное законам природы

- Чем человек отличается от других живых существ?

- Каким образом проявляются человеческие качества?

Отличие человека от других живых существ . Что такое человек? Чем он отличается от животных? Над этими вопросами люди задумывались давно. Древнегреческий философ Платон отвечал на них так: «Человек - это двуногое животное без перьев». Через две тысячи лет известный французский физик и математик Б. Паскаль возразил Платону: «Человек без ног все же остается человеком, а петух без перьев человеком не становится».

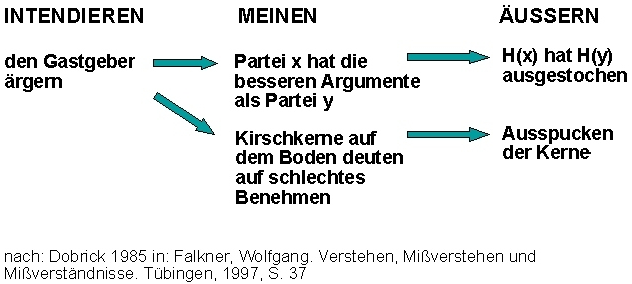

Недоразумение имеет другие причины, но не эти. Сообщение интерпретируется как «100% солидарность». Считалось, что они поняли друг друга. Вот обман: непонимание интерпретируемого термина. Один говорил об этом, но не имел в виду одно и то же. И тогда ущерб больше. До его открытия несогласие между двумя собеседниками остается незамеченным - поэтому в законном использовании Гражданского кодекса в пункте 155 говорится о скрытом несогласии.

В приведенном примере этот скрытый инакомыслие лежит на двух уровнях. Такое мета-сообщение о сочувствии и сострадании не должно быть намерением вести себя, не говоря уже о объявлении о желании идти на войну. Например, интерпретация «Я держу вас, вы можете рассчитывать на меня». . С американской точки зрения, федеральное правительство по-разному относилось к обоим уровням, чем ожидало ожидать адресата адреса солидарности. Результат: коренное потрясение доверия между двумя народами. Глубокие взаимные травмы и ожесточенные обвинения, кульминацией которых является символ «старой Европы».

Что отличает людей от животных? Есть, например, признак, присущий только людям: из всех живых существ лишь человек имеет мягкую мочку уха. Но является ли этот факт тем главным, что отличает человека от животных?

Великие мыслители пришли к выводу: самый важный признак человека заключается в том, что он существо общественное, или социальное (латинское слово socialis означает «общественный»). (Вспомните из курсов истории и биологии, что вам известно о происхождении человека.) Итак, человек - это существо общественное. Лишь в обществе, в общении между людьми происходило формирование таких человеческих качеств, как язык (речь), способность мыслить и др.

Вероятно, неверно интерпретировать этот символ как означающий, что «старый» - это несогласие между словами и делами. «Старый» означает слабый, недееспособный и тревожный. Непонимание солидарности Германии показывает, насколько опасно полагать, что она поняла себя и не подвергает сомнению факты или используемые ею символы.

Концепция непонимания. Удивительно, что исследование этой спорная тема почти не принимается, если не считать широкое поле межкультурных исследований по этому вопросу. Если мы более подробно рассмотрим тему недоразумений, тогда уместно сделать концептуальное различие. Это не без проблем.

Каждый родившийся ребенок становится человеком только в обществе. Детеныши животных от рождения имеют инстинкты, которые помогают им ориентироваться в том, что можно и чего нельзя есть, на кого можно нападать, а кого следует опасаться. Дитя человеческое после рождения - самое не приспособленное к жизни из всех живых существ. И человек из него вырастает только в семье, в обществе, где его учат жить, дают ему знания об окружающем мире, формируют умение трудиться.

В общем, «непонимание» понимается как «неправильное и не совсем правильное». Это, по сути, непонимание и в простейшем случае из-за акустического «непонимания», но также может иметь свою причину на некорректном языке. Как правило, «недоразумение» не так важно, как может быть непонимание. Если есть «непонимание», это обычно по запросам, например, «Повторите ли вы еще раз?» «Вы имеете в виду июнь или июль?» или «Не могли бы вы говорить немного громче, здесь вы не понимаете ясно?» фиксированы.

Усмехающий пример из «культурной истории недоразумений» полезен для иллюстрации разницы между процессом и последним эффектом. «Еще одно недоразумение возникло, когда фотографу Линн Голдсмит было поручено сфотографировать Боба Дилана, Боба Дилана!» После чего водитель остановил ее, попросил ее выйти и добавил, что он не носил убийц.

Были случаи, когда совсем маленькие дети попадали к животным. Выросшие среди зверей, они не научились ходить на двух ногах, разговаривать, пользоваться различными предметами. Они не способны были мыслить, как люди, и, оказавшись среди людей, вели себя как пойманные животные.

Но, будучи общественным (социальным) существом, человек не перестает быть существом природы. Природа создала тело человека. Бестелесны только призраки в страшных сказках. Результатом длительного развития природы является человеческий мозг. Человек - чудесное создание природы. Он имеет многие биологические потребности: дышать, питаться, спать; он нуждается в определенной тепловой среде. Наше тело, кровь, мозг принадлежат природе. Следовательно, человек - существо биологическое. Это проявляется в анатомии и физиологии человека, в протекании нервно-мозговых, электрических, химических и других процессов в человеческом организме.

Непонимание было обнаружено в заявлении таксиста, и этот процесс еще не закончился. Если водитель молчал и впоследствии попал в полицию, то проявление прошлого недоразумения могло принять другие измерения. Различие между этими двумя терминами не является расщеплением волос, но разъясняет важную разницу между процессом и состоянием. Процесс «непонимания», если он признан, по-прежнему предлагает актерам возможность вмешаться исправляющим образом. Однако при недоразумении процесс уже завершен и будет обнаружен ретроспективно как ошибка.

Социальное и биологическое слиты в человеке воедино. Прямая походка, строение мозга, очертание лица, форма рук - все это результат изменений, происходивших длительное время (миллионы лет). Каждый ребенок обладает послушными его воле пальцами: он может взять кисть и краски, рисовать. Но стать живописцем он может только в обществе. У каждого родившегося есть мозг и голосовой аппарат, но научиться мыслить и разговаривать он может лишь в обществе. У каждого человека, как и у любого животного, есть инстинкт самосохранения. Значит, в человеке биологическое и социальное начала органически связаны между собой, и только в таком единстве существует человек. Это неразрывное единство позволяет сказать: человек - существо биосоциальное.

Поэтому недоразумения по определению проявляются позднее. Каузальный процесс отключен от возможного важного результата. Слишком быстро, ярлык «непонимание» также застревает в проблемах, которые означают что-то другое. Это помогает справиться с темой, когда полагается на доказанную точность легального лингвистического использования. Таким образом, недоразумение отличается от ошибки, которая существует, когда воля говорящего отличается от его собственного произнесенного высказывания. То, что мы знаем как недоразумение, называется там так называемым отсутствием согласия, которое может быть открытым или скрытым.

Мышление и речь. Наряду с трудом и социальными отношениями важнейшим отличием человека от животных является способность мыслить. Мыслительная деятельность развивалась вместе с развитием мозга. Даже самое высокоорганизованное современное животное - человекообразная обезьяна - не имеет столь высокоразвитого мозга. Попытки научить обезьяну мыслить, подобно человеку, путем многолетних занятий с ней не увенчались успехом.

Во всяком случае скрытое отсутствие согласия или несогласия перед законом - это то, что мы называем непониманием в повседневной жизни. Если есть такое несогласие, то юридические последствия. Явление непонимания - это не просто «только» лингвистический феномен, а очень важный элемент повседневного человеческого общения. Каковы причины, законы непонимания? Этот вопрос может иметь отношение ко всем тем, кто участвует в недоразумении, и действительно имеет решающее значение для успеха общения. Эти вопросы рассматриваются в этой статье.

Первое требование относится к технической обработке этой темы в научной и популярной литературе. Фактически, следовало ожидать, что для этого потребуется быстрая и всесторонняя прибыль от знаний. Потому что после интенсивной литературной литературы в библиотеках, в университетах, в книжной торговле и дальнейших поисках с далеко идущими возможностями Интернета ясно: недоразумение - это научная пустыня, на которой в большинстве изолированных есть один цветок знаний. Среди более 200 работ со словом «недоразумение» в названии не было ни одного, который охватил эту тему всесторонне коммуникационную науку.

Благодаря мышлению человек не просто приспосабливается к природным условиям, как животное, а преобразует мир. Он создает то, что природа не производит. Ведь природа не строит машины, дома, железные дороги. А человек, преобразуя природные материалы, творит новые предметы с необходимыми ему качествами. Для этого он использует накопленные знания. Без знаний о свойствах природных предметов человек не смог бы сделать никаких технических изобретений. Но для создания техники, транспорта, средств связи необходима не только способность накапливать знания, но и способность с помощью этих знаний создавать мысленные модели тех предметов, которые нужны человеку и которые он хочет сделать, произвести. Человек сначала подумает, представит себе, какой цели он хочет достичь, а затем будет трудиться, чтобы воплотить задуманное. Есть животные, которые тоже создают нечто новое: паук плетет сеть паутины, пчела строит соты. Но этому их никто не учит, в них срабатывает врожденный инстинкт. И ничего более серьезного, сложного ни один из названных (как, впрочем, и других) представителей живой природы делать не может. К. Маркс писал, что «самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове». Следовательно, деятельность человека имеет творческий характер: он, опираясь на знания о мире, творит нечто новое сначала в мыслях, а затем практическими действиями.

Это на самом деле тем более удивительно, потому что в наше время информационное предложение «Непонимание», которое больше не поддается управлению для отдельного человека, не является исключением, а является правилом в наших повседневных коммуникационных процессах. «Пространства незнания» становятся все более крупными, в результате чего это только увеличивает риск недоразумений. И действительно, невежество - это ловушка, которую недоразумение нравится вставлять в нее.

Определение. Непонимание - это разница между тем, что понимается и что понимается. Его намек значителен несколькими способами. Косвенно это подтверждает то, что мы все можем наблюдать, анализируя наше общение: в повседневных разговорных ситуациях всегда возникают недоразумения, которые не замечаются и вообще не замечаются. Существуют ли какие-либо недоразумения, которые не становятся «явными», но подпадают под наше определение?

Потребность людей в общении, благодаря которому только и возможен коллективный труд, привела к появлению первых слов (т. е. языка). Постепенно развивалась человеческая речь, помогавшая людям обмениваться мыслями. Можно, конечно, передавать какие-то сигналы друг другу и с помощью жестов (например, мы киваем головой в знак согласия), рисунков, чертежей и других знаков. Однако словесный язык - самое развитое, универсальное (всеобщее) средство выражения мысли. Когда человек читает книгу, он приобщается к самым высоким достижениям человеческой мысли, получает глубокие знания, воспринимает выраженные словом чувства автора. Когда человек думает что-либо про себя, это сопровождается внутренним «немым разговором» - незаметными движениями мышц языка в полости рта. Таким образом, кроме письменной и устной речи, бывает еще и внутренняя речь, беззвучная, не видимая и не слышимая другими.

Определение: «Незаметные недоразумения» - это коммуникативные катастрофы, ожидающие своего появления. Что опасно для этих «скрытых» недоразумений, так это то, что они могут привести к цепной реакции «непонимания». Типичным для этого типа расстройства связи - или расхождения каналов в словаре социологов - являются, например, бесшумные пост-игры, которые все были очень забавны для нас как дети.

В реальной жизни скрытые недоразумения могут быть питательной средой для катастрофических эффектов. Тем не менее, мы нашли в рассмотренной литературе не одну ссылку, которая ссылается на важность скрытых недоразумений. Авторы упоминают это дело, но не рассматривают его дальше, как будто этого не было.

Между мышлением и языком существует тесная связь. Их невозможно отделить друг от друга, не разрушая того и другого. Язык не существует без мышления, а мышление нельзя оторвать от языка.

Обезьяны, которых пытались путем специальных занятий научить говорить, оказались неспособными овладеть речью. И не только потому, что голосовой аппарат человека формировался миллионы лет, но и потому, что высокоорганизованный мозг, способный мыслить, тоже является результатом длительного исторического развития.

Возможно, даже более срочно иметь дело с первым в научной области. С терминами «скрытый» и «манифестный» мы обнаруживаем коммуникативное событие непонимания на временной оси и отделяем причину от его эффекта. Вероятно, это не слишком далеко, если вы подозреваете, что значительная часть нашего общения, особенно применительно к средствам массовой информации, - из причинно-следственных исследований после возникновения эффекта недопонимания. По своей природе мы, люди, любопытные аналитики, которые в первую очередь хотят понять кризисы.

Очень хотелось, чтобы была статистика, показывающая, как часто возникали кризисы от недоразумений! Подозревается, что здесь есть пугающая темная фигура. «Сам язык» как источник недоразумений. Дело в том, что если два говорят об одном и том же, они не обязательно означают одно и то же. Просто спросите двух людей, что они подразумевают под прилагательным «консервативный», и вы избежите этого термина в будущем, как дьявол использует святую воду, чтобы избежать недоразумений. Естественный язык и недопонимание в основном принадлежат друг другу.

Как человек реализует себя? Вероятно, каждый человек хотел бы, чтобы жизнь его не прошла напрасно. Когда человек уходит из жизни, на надгробии пишут: родился в таком-то году, умер в таком-то. Между двумя датами - черточка. Что стоит за этой черточкой? Пил, ел, ходил по земле - и все? Или оставил после себя добрую память?

Вспомним А. С. Пушкина: «Нет, весь я не умру - душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...» Что остается людям? Созданное творчеством поэта - его стихи, поэмы, повести. Архитекторы и строители оставляют людям города и села, ученые и писатели - книги, садовники - парки и сады. Но не всем же быть строителями и садовниками, скажете вы. И верно. Однако философы заметили: человеку свойственно желание чем-то выделиться, чем-то отличиться, стать замеченным, известным, заслужить признание, которое сохранилось бы и после того, как он уйдет из жизни. Однако такое желание иногда принимает уродливую форму. Так, грек из города Эфеса Герострат в IV в. до н. э., чтобы обессмертить свое имя, сжег храм Артемиды - одно из семи чудес света.

Наши лингвистические возможности выражения настолько велики, что не может быть твердого правила или ориентира для значения заявления. Есть слишком много влияний из непосредственной среды речевой ситуации, которая может привести к одному и тому же высказыванию - в зависимости от контекста - имеющего разные значения.

Настолько фантастичнее, как человеческий язык, как средство общения, и настолько увлекательным, что мы можем общаться по очень сложным темам и контекстам, так что уверен. Непонимание всегда просто интерпретация и прочь: недоразумения приводят к прозрению. В тот момент, когда они раскрываются и обнаруживаются, они закрывают пробел в знаниях. Иногда, однако, по высокой цене.

Сейчас в нашей жизни все большее внимание уделяется приобретению материальных благ. Обладание вещами само по себе не характеризует человека: тот, кто имеет вещи, может быть и достойным и ничтожным человеком. Немецкий психолог и социолог Эрих Фромм (1900-1980) писал: «...Большинство людей считает, что отказаться от своей ориентации на обладание слишком трудно: любая попытка сделать это вызывает у них сильное беспокойство, будто они лишились всего, что давало им ощущение безопасности, будто их, не умеюших плавать, бросили в пучину волн. Им невдомек, что, отбросив костыль, которым служит для них их собственность, они начнут полагаться на свои собственные силы и ходить на собственных ногах». Как это понимать? Человек, как считает Э. Фромм, должен быть активным. А это значит «дать проявиться своим способностям, таланту, всему богатству человеческих дарований, которыми - хотя и в разной степени - наделен каждый человек».

Недоразумения помогают понять лучше - как это ни парадоксально. Потому что в практике разговора общение ведется на постоянной основе. Особые случаи избежания недоразумений. Существует определенная группа случаев, когда недоразумения должны быть исключены по соображениям безопасности, ухода, скорости и возможной ответственности.

Даже объем инструкций по использованию дает понять, как много усилий нужно предпринять для устранения рисков ответственности и для описания сложных вопросов однозначным образом. В то же время, инструкции по использованию являются ярким примером успешной или нелепой формы общения, которая может вызвать массу проблем для потребителя. Такие специальные формы письменного языка, в которых должны быть исключены недоразумения, не должны рассматриваться здесь. Письменная формулировка дает автору время и возможность разрабатывать формулировки и оптимизировать их с помощью проб и ошибок.

Способности, дарования человека проявляются и развиваются в процессе деятельности.

Ребенок играет. Складывает из кубиков дом. Строит из песка крепость. Собирает модель из деталей конструктора. Играет в маму, укладывая спать куклу, в летчика, продавца, водителя автомашины, космонавта. В игре он повторяет действия старших, приобретая первый опыт человеческой деятельности. Игра учит ребенка планировать свои действия, намечать их цели, искать подходящие средства. В игровой деятельности развиваются многообразные человеческие качества.

Обычно это характерно для устного обмена, хотя здесь также есть отдельная «кривая обучения», формулировки которой более вводят в заблуждение, чем другие. Прежде всего, эта статья заинтересована в механизмах, которые могут привести к недоразумениям в спонтанной, устной коммуникации на естественном языке. В формах устного языка особый случай команды также не должен быть на переднем плане, потому что с этой формой по определению исключается важное средство избежать недоразумений: консультация.

Еще один частный случай: недоразумения и юмор. Это проверенный способ создания комедии, рассказывая вашей аудитории о ситуации, когда недоразумение случается публично, так сказать. Учитель: Полиция ищет студента, который издевается над девушками в окрестностях школы.

Наступает время, когда рядом с игровой развивается учебная деятельность. В ней* шаг за шагом осваивается опыт. Изучая учебные тексты, читая произведения художественной литературы, решая задачи, выполняя разнообразные учебные задания, человек приобретает необходимые для жизни в обществе знания и умения, совершенствует мышление и речь, развивает свои творческие способности, приобретает профессию. Наряду с учебой появляется трудовая деятельность. Сначала это работа по дому, затем, возможно, в школьной мастерской, на приусадебном участке и далее труд взрослого человека - профессиональная деятельность на производстве, в сфере услуг, интеллектуальная деятельность. Труд расширяет творческие возможности человека, способствует формированию целеустремленности, самостоятельности, настойчивости, общительности и других человеческих качеств.

Трудовая деятельность может быть различной. Обработанные поля, орудия труда, жилые дома и храмы - все это плоды производственной деятельности. «Русская Правда», Судебник 1497 г., другие законодательные акты - результат государственной деятельности. Расширение границ, формирование многонационального государства - следствие политической деятельности. Победы на Чудском озере, на Куликовом поле, в Северной войне или Отечественной войне 1812 г.-результат военной деятельности. Открытия М. В. Ломоносова, изобретения И. П. Кулибина, труды Д. И. Менделеева - продукт интеллектуальной деятельности. Знаменитый русский балет, картины передвижников - воплощение художественной деятельности.

В деятельности происходит самореализация личности, т. е. воплощение в действительности планов, жизненных целей, что возможно лишь при условии свободной деятельности человека. Побуждает к ней прежде всего внутренняя потребность человека, собственное стремление к выполнению своей жизненной цели, к собственному свободному развитию.

Жизненные цели могут быть самые разные: кто-то хочет посвятить свою жизнь науке, кто-то - бизнесу, иной видит себя военным или мечтает иметь большую семью и воспитывать детей. При этом важно, чтобы цели каждого не расходились с интересами общества. Поэтому, например, не случайно в наше время большую озабоченность повсюду вызывает деятельность хакеров - компьютерщиков, проникающих в чужие информационные системы с целью овладения информацией или введения в них ложных данных.

Осуществление жизненных целей - самореализация - требует напряжения сил человека и может рассматриваться как один из показателей его силы воли. В процессе самореализации, в ходе своей деятельности, человек преодолевает возникающие трудности, свою собственную лень, робость, неверие в собственные силы. Благодаря этому достигаются значимые для общества результаты, развиваются способности личности. Именно общественно полезные результаты самореализации человека приносят ему уважение и признание со стороны других людей, т. е. происходит самоутверждение личности.

И мы надеемся, что вы разделяете мысли, высказанные Антоном Павловичем Чеховым: «...хочется жить независимо от будущих поколений, и не только для них. Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благоразумную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество или еще хуже того...».

Подведем итог. Каковы же отличия человека от животных? Во-первых, человек способен производить орудия труда, использовать их. Во-вторых, он обладает сложно организованным мозгом, мышлением и членораздельной речью. В-третьих, человек способен к целенаправленной творческой деятельности.

Человек - биосоциальное существо, представляющее собой особое звено в развитии живых организмов на Земле.

- Человек, самореализация.

Основные понятия

- Социальное, биологическое, мышление, речь.

Термины

Вопросы для самопроверки

- Что означают слова: «Человек - существо биосоциальное»?

- Какие свойства человека являются биологическими?

- Какие качества человека имеют социальную природу (т. е. возникают только в обществе)?

- В чем проявляется творческий характер деятельности человека?

- В чем заключается взаимосвязь между мышлением и речью?

- Как проявляются способности человека?

- Что такое самореализация человека?

- Почему самореализация человека возможна только в деятельности?

Задания

- Люди на реках строят плотины, и бобры на реках строят плотины. Объясните, чем деятельность человека отличается от действий бобра.

- Паук искусно плетет паутину - сеть, с помощью которой добывает пищу. Человек добывает рыбу с помощью рыболовной сети. Он использует сеть в решете, в ракетке для тенниса и бадминтона. Тюлевая занавеска на окне, сделанная человеком, тоже представляет собой сеть. Подумайте, чем производство сетей человеком отличается от плетения паутины пауком.

- Прочитайте стихотворение и выскажите ваше отношение к словам автора.

Для человека мысль - венец всего живого.

А чистота души есть бытия основа.

По этим признакам находим человека:

Всех тварей на земле превыше он от века.

А если он живет не мысля и не веря,

То человек не отличается от зверя.

- Анвари - - Объясните, чем различаются два утверждения:

- человек - существо биологическое и социальное;

- человек - существо биосоциальное.

- Укажите, что в человеке заложено природой, а что - обществом.

- Охарактеризуйте, в чем заключается социальная (общественная) сущность человека.

- Назовите, какие из рассмотренных человеческих качеств вы цените более всего.

- Обратитесь к приведенным выше словам А. П. Чехова и подумайте: может ли каждый человек играть видную роль в обществе; благородную роль? Может ли любой из вас делать историю? Если да, то каким образом?

- Выскажите ваше отношение к утверждению французского историка Марка Блока: «Истории... присущи ее собственные эстетические радости, непохожие на радости никакой иной науки. Зрелище человеческой деятельности, составляющее ее особый предмет, более всякого другого способно покорять человеческое воображение».

Человек, как и любой другой биологический вид, формировался в процессе эволюции и является результатом взаимосвязанного действия ее движущих сил. Он вышел из природы и остается ее частью. Организм человека развивается по общим для всех живых существ законам. Для поддержания жизнеспособности он нуждается в пище и кислороде. Как все живые организмы он претерпевает изменения, растет, стареет и умирает. Процесс размножения у людей протекает аналогично этому процессу в живой природе, а в основе передачи признаков вида по наследству лежат универсальные для всего живого генетические закономерности.

Однако человеческий организм - это еще не человек в социальном смысле. Ребенок, полностью изолированный от остальных людей, не научится говорить, его мышление не разовьется. Человек становится человеком только тогда, когда он развивается и живет в социальной среде. Это свидетельствует о том, что человек как качественно новое явление в природе, единственный вид на Земле вышел за пределы биологической эволюции. Впрочем, нельзя недооценивать роль общества в жизни высших позвоночных. Детеныши хищников, оторванные от родителей, не могут обучиться охоте. Социальная среда, семья играют огромную роль в обучении зверей, еще большую роль играют социальные факторы в становлении психики человека.

У человека возникает особая, не связанная с генетическими механизмами форма связи между поколениями - преемственность традиций, культуры, науки, знаний. Все это стало возможным благодаря развитию абстрактного мышления, речи, трудовой деятельности. Опыт, накопленный человеком в индивидуальной жизни, не исчезает вместе с ним, а вливается в общечеловеческую культуру.

На первых этапах антропогенеза естественный отбор имел решающее значение. Под его действием формировались морфологические особенности организации человеческого типа (мозг, кисти рук, прямохождение). При этом сначала шел отбор индивидуумов, более способных к изготовлению примитивных орудий для добывания пищи и защиты от врагов. Затем отбор расширил сферу действия, объектом его стали не только отдельные индивидуумы, но и лучше организованные целые группы (семьи или несколько семей) и даже целые племена.

Овладев культурой изготовления совершенных орудий труда, воспроизводством пищи, устройством жилищ, человек изолировал себя от неблагоприятных климатических факторов настолько, что вышел из-под жесткого контроля естественного отбора и в значительной степени стал зависеть от социальных условий и воспитания. Вне человеческого общества само формирование специфических человеческих качеств стало невозможным. Благодаря воспитанию, передаче разнообразной научной, культурной, технической информации человек получает то, что было завоевано его предками, обогащается опытом миллионов людей, живших до него.

Таким образом, формирование человека есть прежде всего становление общества. Антропогенез неотделим от социогенеза, вместе они составляют единый процесс становления человека и общества - антропосоциогенез, в котором ведущей стороной является социогенез.