Образовательный интернет - ресурс по солнечно-земной физики. Земля имеет форму шара

Вопрос: когда слово Земля пишется с большой буквы:

Ответ: Слово «Земля» пишется с большой буквы если:

Земля – это название планеты, со слова Земля начинается предложение, слово Земля входит в географическое название (острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля в Северном Ледовитом океане, Земля королевы Мод в Австралии)

Домашнее задание.

Подготовь небольшой рассказ об одной из планет Солнечной системы.

Ответ: Марс –планета небольшая, из-за ярко-красного цвета римляне ещё в древности назвали эту планету в честь бога войны, а древнекитайские астрономы именовали её «Огненной Звездой». Для нас - это «Красная планета» с бескислородной атмосферой и твёрдым грунтом - загадочный и таинственный Марс.

Красную планету от Солнца отделяет 228 млн. км. Межпланетный путь «Земля-Марс» непостоянный и составляет от 56 до 101 млн. км.

Масса Марса меньше Земли в 9 раз, предметы там весят в 3 раза меньше, чем на Земле.

Сутки на Марсе учёные называют - сол. По продолжительности они чуть больше земных - 24 ч 37 мин 22 сек.

687 земных суток продолжается марсианский год. На Марсе, как и на нашей планете, есть разделение на Южное и Северное полушария, происходит смена времен года. Лето южного полушария длится 177 сол, а в северном - оно на 21 сол короче и почти на 20 градусов теплее. Температура на Марсе может быть от −140оС до +20оС.

Планета имеет 2 естественных спутника (как у нас Луна) - Фобос и Деймос.

Впервые в телескоп Марс наблюдал итальянский астроном Галилео Галилей в 1609 году.

Атмосфера - по сравнению с Землей - тонкая, толщиной около 110 км. Основные её составляющие - углекислый газ, азот и газ аргон. На Марсе давление атмосферы в 160 раз меньше, чем на Земле, а радиация значительно превышает земную.

Характерной особенностью марсианской атмосферы является перемещение атмосферных масс из одного полушария в другое. При этом образуются сильнейшие ветры, имеющие скорость до 100 м/с. Они поднимают с поверхности много пыли, способствуя возникновению пылевых бурь и пыльных вихрей. Такие бури могут продолжаться несколько недель и даже месяцев, полностью скрывая поверхность.

Марсианский пейзаж трудно не узнать. Сухая и растрескавшаяся причудливая земля. Светлые и тёмные области. Учёные называют их материками и морями. На Марсе есть кратеры от упавших метеоритов, как на Луне; потухшие вулканы, равнины и пустыни, похожие на земные. Олимп - высочайшая горная вершина, известная в Солнечной системе, высотой в 27 км и диаметром в 550 км. Долина Маринер - это целая система каньонов, протяженностью в 4500 км шириной в 200 км и глубиной до 11 км.

Согласно орбитальным исследованиям марсианский грунт состоит из кремнезема, песчаных, пылевидных и железистых частиц, которые придают почве кроваво-красный и розовый оттенок. Под поверхностным грунтовым слоем находятся пласты водяного льда, обнаруженные при исследованиях космическими аппаратами. Глубинное строение планеты похоже на Земное: кора, мантия, ядро.

С начала 60-х годов ХХ века началась эра исследований загадочной планеты с орбитальных искусственных спутников и АМС (автоматических межпланетных станций). Более 40 космических аппаратов и марсоходов были запущены на Красную планету за этот период.

В 2015 году планету исследуют несколько орбитальных АМС и 2 марсохода, работающие на поверхности.

Загадки планеты и много тайн, связанных с ней становятся стимулом для научных исследований и самых фантастических предположений.

Есть ли жизнь на Красной планете? Учёные пока точно не могут ответить. Поиск жизни продолжается.

НАСА и Европейское Космическое агентство работают над подготовкой программ, связанных с высадкой человека на Марс. Это запланировано на 2035 год.

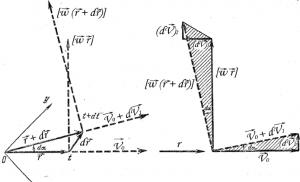

Движение Земли

Подобно другим планетам, Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, большая полуось которой (то есть среднее расстояние между центрами Земли и Солнца) в астрономии принята в качестве единицы длины (а.е.) для измерения расстояний между небесными телами в пределах Солнечной системы. Расстояние от Земли до Солнца в различных точках орбиты неодинаковые, в перигелии (3 января) оно приблизительно на 2.5 млн. км. меньше, а в афелии (3 июля) – на столько же больше среднего расстояния, составляющего 149,6 млн. км. В процессе движения нашей планеты по орбите вокруг Солнца плоскость земного экватора (наклоненная к плоскости орбиты на угол 23 o 27") перемещается параллельно самой себе таким образом, что в одних участках орбиты земной шар наклонен к Солнцу своим северным полушарием, а в других – южным.

Происхождение Земли

Согласно современным космогоническим представлениям, Земля образовалась 4,5 млрд. лет назад путем гравитационной конденсации из рассеянного в околосолнечном пространстве газопылевого вещества, содержавшегося все известные в природе химические элементы.

Поверхность Земли

Большую часть поверхности Земли занимает Мировой океан (361 млн. км 2 , или 71%), суша составляет 149 млн. км 2 (29%). Средняя глубина Мирового океана – 3 900 м. Существование осадочных пород, возраст которых (по данным радиоизотопного анализа) превосходит 3,7 млрд. лет, служит доказательством существования на Земле обширных водоемов уже в ту далекую эпоху. На современных континентах наиболее распространены равнины, главным образом низменные, а горы – в особенности высокие – занимают незначительную часть поверхности планеты, так же как и глубоководные впадины на дне океанов.

Форма земного шара

Форма Земли, как известно близкая к шарообразной, при более детальных измерениях оказывается очень сложной, даже если обрисовать ее ровной поверхностью океана (не искаженной приливами, ветрами и течениями) и условным продолжением этой поверхности под континенты. Неровности поддерживаются неравномерным распределением массы в недрах Земли. Такая поверхность называется геоидом. Геоид (с точностью порядка сотен метров) совпадает с эллипсоидом вращения, экваториальный радиус которого 6 378 км., а полярный радиус на 21,38 км. меньше экваториального. Разница этих радиусов возникла за счет центробежной силы, создаваемой суточным вращением Земли. Уточнение формы Земли, так же как и построение точных географических карт, в настоящее время осуществляется с помощью искусственных спутников Земли. Суточное вращение земного шара происходит с практически постоянной угловой скоростью с периодом 23 часа 56 минут 4,1 секунд, то есть за одни звездные сутки, количество которых в году ровно на одни сутки больше, чем солнечных. Ось суточного вращения Земли направлена своим северным концом приблизительно на звезду альфа Малой Медведицы, которая поэтому называется Полярной звездой.

Магнитное поле Земли

Одна из особенностей Земли как планеты – ее магнитное поле, благодаря которому мы можем пользоваться компасом. Магнитный полюс Земли, к которому притягивается северный конец стрелки компаса, не совпадает с Северным географическим полюсом, а находится в пункте с координатами приблизительно 76 o с.ш. 101 o з.д. Магнитный полюс, расположенный в южном полушарии Земли, имеет координаты 66 o ю.ш. и 140 o в.д. (в Антарктиде). Под действием исходящего от Солнца течения плазмы (солнечного ветра) магнитное поле Земли искажается и приобретает "шлейф" в направлении от Солнца, который простирается на сотни тысяч километров.

Атмосфера Земли

Наша планета окружена обширной атмосферой. Основными газами, входящими в состав нижних слоев атмосферы Земли, являются азот (~78%), кислород (~21%) и аргон (~1%). Других газов в атмосфере Земли очень мало, например, углекислого газа около 0,03%. Атмосферное давление на уровне поверхности океана составляет при нормальных условиях ~0,1 MПа. Полагают, что земная атмосфера сильно изменилась в процессе эволюции: обогатилась кислородом и приобрела современный состав в результате длительного химического взаимодействия с горными породами и при участии биосферы, то есть растительных и живых организмов. Доказательством того, что такие изменения действительно произошли, служат, например, залежи каменного угля и мощные пласты отложений карбонатов в осадочных породах. Они содержат громадное количество углерода, который раньше входил в состав земной атмосферы в виде углекислого газа и окиси углерода. Ученые считают, что древняя атмосфера произошла из газообразных продуктов вулканических извержений; о ее составе судят по химическому анализу образцов газа, "замурованных" в полостях древних горных пород. В исследованных образцах, возраст которых более 3,5 млрд. лет, содержится приблизительно 60% углекислого газа, а остальные 40% – это соединения серы (сероводород и сернистый газ), аммиак, а также хлористый и фтористый водород. В небольшом количестве были найдены азот и инертные газы.

Как возник кислород в атмосфере Земли

Весь кислород был химически связанным. Доказательством того, что в земной атмосфере в течение первых 4 млрд. лет ее существования не было свободного кислорода, являются обнаруженные в геологических пластах соответствующего возраста чрезвычайно легко окисляемые, но не окисленные вещества такие, как сернистый натрий. Кислород, который выделялся в ничтожном количестве из водяного пара под действием солнечного облучения, полностью затрачивался на окисление содержавшихся в атмосфере горючих газов: аммиака, сероводорода, а также, вероятно, метана и окиси углерода. В результате окисления аммиака освобождался азот, который постепенно накапливался в атмосфере. 600 млн. лет назад количество свободного кислорода в земной атмосфере достигло 1% от его современного содержания. В это время уже существовало значительное число различных примитивных одноклеточных живых организмов. Около 400 млн. лет назад содержание свободного кислорода в земной атмосфере стало быстро увеличиваться благодаря широкому распространению зарослей крупных растений, характерных для этой эпохи.

Была ли ранее высокой температура Земли?

Прежде предполагали, что Земля вначале была расплавленной, а затем остывала. Но эта точка зрения не подтверждается современными выводами науки. Большое процентное содержание на Земле некоторых летучих веществ указывает на то, что температура частиц, из которых образовалась наша планета, не могла быть очень высокой. Средний химический состав первичной Земли, вероятно, соответствовал химическому составу известных сегодня типов метеоритов. В результате естественного распада радиоактивных элементов и некоторых других процессов в недрах Земли в течение долгого времени выделялась и накапливалась тепловая энергия. Это привело к сильному разогреву и частичному расплавлению вещества в недрах и к постепенному формированию и росту центрального ядра из наиболее тяжелых элементов и наружной коры из менее плотных веществ.

Как исследуют внутреннее строение Земли

О внутреннем строении Земли прежде всего судят по особенностям прохождения сквозь различные слои Земли механических колебаний, возникающих при землетрясениях или взрывах. Ценные сведения дают также изменения величины теплового потока, выходящего из недр, результаты определений общей массы, момента инерции и полярного сжатия нашей планеты.

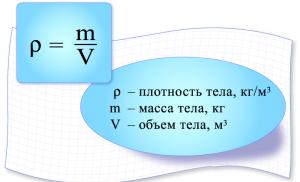

Масса Земли

Масса Земли найдена из экспериментальных измерений физической постоянной тяготения и ускорения силы тяжести (на экваторе ускорение силы тяжести равно 978,05 гал; 1 гал = 1 см/с 2). Для массы Земли получено значение 5,976*10 24 кг., что соответствует средней плотности вещества 5517 кг/м 3 . Определено, что средняя плотность минералов на поверхности Земли приблизительно вдвое меньше средней плотности Земли. Из этого следует, что плотность вещества в центральных частях планеты выше для всей Земли. Полученный из наблюдений момент инерции Земли, который сильно зависит от распределения плотности вещества вдоль радиуса Земли, свидетельствует также о значительном увеличении плотности от поверхности к центру.

Тепловой поток из недр Земли

Поток тепла из недр, различных в разных участках поверхности Земли, в среднем близок к 1,6*10 -6 кал*см -2 сек -1 , что соответствует суммарному выходу энергии 1028 эрг в год. Поскольку тепло может передаваться только от более нагретого к менее нагретому веществу, температура вещества в недрах Земли должна быть выше, чем на ее поверхности. Действительно, согласно измерениям, проведенным в шахтах и буровых скважинах, температура повышается приблизительно на 20 o на каждый километр глубины.

Земная кора, литосфера, астеносфера, ядро

Твердую оболочку Земли называют литосферой. Ее можно сравнить со "скорлупой", охватывающей всю поверхность Земли. Но эта "скорлупа" как бы растрескалась на части и состоит из нескольких крупных литосферных плит, медленно перемещающихся одна относительно другой. По их границам концентрируется подавляющее большинство очагов землетрясений. Верхний слой литосферы – эта земная кора, минералы которой состоят преимущественно из окислов кремния и алюминия, окислов железа и щелочных металлов. Земная кора имеет неравномерную толщину: 35-65 км. на континентах и 6-8 км. подо дном океанов.

Верхний слой земной коры состоит из осадочных пород, нижний – из базальтов. Между ними находится слой гранитов, характерный только для континентальной коры. Под корой расположена так называемая мантия, имеющая иной химический состав и большую плотность. Граница между корой и мантией называется поверхностью Мохоровичича. В ней скачкообразно увеличивается скорость распространения сейсмических волн. На глубине 120-250 км. под материками и 60-400 км. под океанами залегает слой мантии, называемой астеносферой. Здесь вещество находится в близком к плавлению состоянию, вязкость его сильно понижена.

Все литосферные плиты как бы плавают в полужидкой астеносфере, как льдины в воде. Более толстые участки земной коры, а также участки, состоящие из менее плотных пород, поднимаются по отношению к другим участкам коры. В то же время дополнительная нагрузка на участок коры, например, вследствие накопления толстого слоя материковых льдов, как это происходит в Антарктиде, приводит к постепенному погружению участка.

Ниже астеносферы, начиная с глубины около 410 км., "упаковка" атомов в кристаллах минералов уплотнена под влиянием большого давления. Резкий переход обнаружен сейсмическими методами исследований на глубине около 2 920 км. Выше этой отметки плотность вещества составляет 5 560 кг/м 3 , а ниже ее – 10 080 кг/м 3 . Здесь начинается земное ядро, или, точнее говоря, внешнее ядро, так как в его центре находится еще одно – внутреннее ядро, радиус которого 1 250 км.

Внешнее ядро, очевидно, находится в жидком состоянии, поскольку поперечные волны, не способные распространяться в жидкости, через него не проходят. С существованием жидкого внешнего ядра связывают происхождение магнитного поля Земли. Внутреннее ядро, по-видимому, твердое. У нижней границы мантии давление достигает 130 ГПа, температура там не выше 5 000К. В центре Земли температура, возможно, поднимается до 10 000 К.

5 (99.25%) 134 votes

Земля - круглая. Сейчас об этом знают все от мала до велика, а были времена, когда наша планета считалась плоской. Прогресс науки привел к тому, что в наши дни сомневаться в том, что Земля круглая, может разве только умалишенный, да и том вряд ли.

А ведь в действительности наша родная планета не так кругла, как мы привыкли считать. Ученым этот факт известен, и он активно используется для успешного решения задач в геодезии, спутниковой навигации, космонавтике, даже в астрофизике и других науках. Что же, Земля не круглая ? И да, и нет.

Если смотреть на Землю издалека, то она покажется идеально круглой, да и наблюдатель на Земле, которому не важна большая точность измерений (при чем здесь измерения, будет рассказано позже), вполне может считать планету круглой. В этом случае средний земной радиус составит 6371,3 км. Однако если мы, приняв форму Земли за идеальный шар, начнем делать точные измерения координат точек на ее поверхности, то ничего у нас не получится. Все дело в том, что мы живем не на идеально круглом шаре.

Форму Земли можно описать двумя основными и несколькими производными способами. В большинстве случаев форма нашей планеты может быть принята либо за эллипсоид вращения, либо за геоид. Интересно, что первый легко описывается математически, а второй никак не описывается принципиально - для определения более или менее точной формы геоида (а значит, и Земли в целом) применяются практические измерения гравитации в разных точках поверхности планеты.

С эллипсоидом вращения все более или менее понятно - эта фигура напоминает шар, приплюснутый сверху и снизу. Такая форма Земли вполне объяснима - из-за ее вращения на экваторе возникают центробежные силы, в то время как на полюсах этих сил нет. В результате вращения и центробежных сил по экватору Земля «располнела»: экваториальный диаметр планеты примерно на 50 км больше , чем полярный.

Геоид - фигура крайне сложная, и существует она только теоретически, а на практике ее нельзя ни увидеть, ни «пощупать». Геоид можно представить себе в виде поверхности, в каждой точке которой сила земного притяжения имеет строго вертикальное направление. Если бы Земля была правильным шаром, равномерно заполненным каким-нибудь одним веществом, то в любой ее точке отвес «смотрел» бы точно в центр шара. Однако дело осложняется тем, что плотность нашей планеты неоднородна:

где-то сосредоточены тяжелые горные породы, а где-то есть пустоты, по всей поверхности разбросаны горы и впадины, моря и равнины. А все это изменяет и гравитационный потенциал в данной конкретной точке.

Если измерить гравитацию в сотне километров от гор, то отвес (грузик на нитке) будет отклоняться в их сторону. Это отклонение от вертикали незаметно глазу, но приборами обнаруживается легко. И такая картина наблюдается везде - где-то отклонения отвеса больше, где-то меньше. А мы помним, что поверхность геоида всегда перпендикулярна отвесу, отсюда становится понятно, что геоид - фигура не просто сложная, но в придачу еще и хитрая. Представить ее себе можно следующим образом - необходимо вылепить из глины шар, потом сжать его с двух сторон для образования приплюснутости, а затем на получившемся эллипсоиде пальцами сделать вмятины и бугры. Вот такой помятый сплюснутый шарик и будет максимально реалистично показывать форму Земли .

А вообще, для чего необходимо так точно знать форму нашей планеты? Зачем усложнять картину эллипсоидами вращения и геоидом? В этом есть насущная необходимость - фигуры, близкие к геоиду, помогают создавать максимально точные координатные сетки. Ни геодезические изыскания, ни астрономические исследования, ни системы спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС (расшифровывается как «параметры Земли 1990 года») не могут проводиться и существовать без определения точной формы Земли .

В настоящее время в мире действует несколько двух и трехмерных систем координат мирового значения и несколько десятков локальных систем координат. В каждой из них принята своя форма Земли, что приводит к некоторым отличиям координат, определенных разными системами. Интересно, что для вычисления координат точек, лежащих на территории одного государства, удобнее принимать форму нашей планеты за так называемый референц-эллипсоид, причем это устанавливается на высшем законодательном уровне.

Если говорить о России и странах СНГ, то на этих территориях форма Земли описывается эллипсоидом Красовского, определенным еще в далеком 1940 году. На основании данной фигуры были созданы отечественные (СК-42, СК-63, ПЗ-90) и зарубежные (Hanoi 1972, Afgooye) системы координат, используемые в научных и практических целях и по сегодняшний день. Интересно, что система ПЗ-90, на которую опирается ГЛОНАСС, по своей точности превосходит аналогичную систему WGS84, принятую за основу в GPS.

Итак, форма Земли отличается от шара , приближаясь к эллипсоиду вращения. И, как мы видим, вопрос о форме нашей планеты вовсе не праздный - ее точное определение дает в руки ученым мощный инструмент для вычисления координат земных и небесных тел. Это важно для морской и космической навигации, для проведения геодезических, строительных работ и многих других областей деятельности человека.

Читайте также

Млечный путь

Есть ли жизнь на Марсе?

В космосе нет гравитации

Космический корабль, попавший в метеорный поток, п...