Что такое литосфера. Какие природные явления связаны с движением литосферных плит. Стихийные природные явления в литосфере — Гипермаркет знаний

Тема урока: Чрезвычайные ситуации природного характера.

Цель урока.

- Сформировать у обучаемых целостное пред-ставление об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера, о стихийных бедствиях и их возможных последстви-ях.

- Обратить внимание обучаемых, в чем заключается принци-пиальная разница между опасной и чрезвычайной ситуацией.

Тип урока: комбинированный

Изучаемые вопросы

1. Причины возникновения различных природных явлений.

2. Природные явления геологического происхождения.

- Природные явления метеорологического и гидрологиче-ского происхождения.

- Природные явления биологического происхождения.

5. Опасные ситуации природного характера.

- Стихийные бедствия.

- Чрезвычайные ситуации природного характера.

Изложение учебного материала

1. Природные явления по месту их возникновения подразделяются:

На геологические (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы и снежные лавины);

Метеорологические (ураганы, бури, смерчи);

Гидрологические (наводнения, сели, цунами);

Биологические (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии);

Космические.

В заключение урока необходимо отметить, что на террито рии России наблюдается более 30 видов опасных природных явлений. Наиболее разрушительными из них являются: навод-нения, землетрясения, оползни, сели, снежные лавины, урага-ны, штормовые ветры, смерчи и другие природные явления.

Пятую часть территории Российской Федерации занимают зоны сейсмической опасности (зоны, где существует опасность землетрясений).

Одними из наиболее часто повторяющихся стихийных бед-ствий являются наводнения. В России затоплению наводнения-ми подвержена территория общей площадью 400 тыс. кв. км. Ежегодно затапливается около 50 тыс. кв. км.

Сложная пожарная обстановка постоянно складывается в лесах Российской Федерации в летние месяцы.

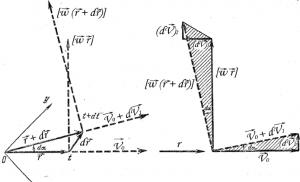

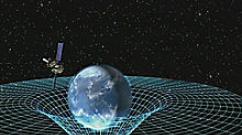

2. Обратить внимание учащихся на то, что земная кора вместе с частью верхней мантии не является монолитным пан-цирем планеты, а состоит из нескольких больших блоков (плит) толщиной от 60 до 100 км. Всего выделяют 7 громадных плит и десятки плит поменьше. Большинство плит является ос-нованием как материковой, так и океанской земной коры, т. е. на этих плитах находятся материки, моря и океаны.

Плиты лежат на сравнительно мягком, пластичном слое верхней мантии, по которому они медленно перемещаются со скоростью от 1 до 6 см в год. Соседние плиты сближаются, рас-ходятся или скользят одна относительно другой. Они плавают на поверхности верхней мантии, как куски льда на поверхно-сти воды.

В результате перемещения плит в недрах Земли постоянно происходят сложные процессы. Если происходит сближение двух плит материковой земной коры, их края вместе со всеми накопленными на них осадочными породами смыкаются в складки, образуя горные хребты, а с наступлением критических перегрузок они смещаются и рвутся. Разрывы происходят

мгновенно, сопровождаясь толчком или серией толчков, имею-щих характер ударов. Энергия, выделившаяся во время разрыва, передается в толще земной коры в виде упругих сейсмиче-ских волн и приводит к землетрясениям.

Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами. Это самые беспокойные подвижные области планеты. Здесь сосредоточено большинство действующих вулканов и происходит не менее 95% всех земле-трясений.

Таким образом, геологические природные явления связаны с движением и изменениями, происходящими в литосфере. К опасным геологическим природным явлениям относятся землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы и снежные лавины.

3. Дать характеристику природных явлений метеорологического и гидрологического характера и показать их взаимосвязью

Метеорологические природные явления связаны с различными атмосферными процессами, и прежде всего с процессами, происходящими в нижнем слое атмосферы — в тропосфере. В тропосфере находится около 9/10 всей массы воздуха. Под влиянием солнечного тепла, поступающего на земную поверхность, вращения Земли вокруг своей оси и силы земного притяжения воздух в тропосфере перемещается в горизонтальном и вертикальном направлениях. Сильно нагретый воздух вблизи экватора расширяется, становится легче и поднимается вверх. Происходит восходящее движение воздуха. По этой причине у поверхности Земли вблизи экватора образуется низкое давление. У полюсов из-за низких температур воздух охлаждается, становится более тяжелым и опускается вниз. Происходит нисходящее движение воздуха. По этой причине у поверхности Земли вблизи полюсов давление высокое.

Перемещение воздушных масс и их взаимодействие определяют погоду в тех местах, куда эти воздушные массы приходят Взаимодействие различных воздушных масс приводит к образованию в тропосфере гигантских вихрей — циклонов и антициклонов.

Циклон — это область пониженного давления в атмосфере с минимумом в центре. Поперечник циклона составляет несколько тысяч километров. Погода при циклоне преобладает пасмурная, с сильными ветрами.

Антициклон — это область повышенного атмосферного давления с максимумом в центре. В области высокого давления воздух не поднимается, а опускается. Воздушная спираль раскручивается по часовой стрелке. Погода при антициклоне малооблачная, без осадков, ветер слабый.

С движением воздушных масс, с их взаимодействием связано появление опасных метеорологических явлений, которые могут стать причиной стихийных бедствий. Это тайфуны и ураганы, бури, снежные бури, смерчи, грозы, засухи, сильные мо-розы и туманы.

Вода на Земле находится в океанах и морях, в реках и озе-рах, в атмосфере в газообразном состоянии и в ледниках в твердом состоянии.

Все воды на Земле, не входящие в состав горных пород, объединяются понятием «гидросфера». Вес всей воды на Земле столь велик, что измеряют его не в килограммах или тоннах, а в кубических километрах. Кубический километр — это куб с размером каждого ребра в 1 км, полностью заполненный во-дой. Вес 1 км3 воды равен 1 млрд т. На Земле содержится 1,5 млрд км3 воды, 97% из них — это Мировой океан. В настоя-щее время принято разделять Мировой океан на 4 отдельных океана и 75 морей с заливами и проливами.

Вода находится в постоянном круговороте, при этом тесно взаимодействует с воздушной оболочкой Земли и с сушей.

Движущей силой круговорота воды является солнечная энергия и сила тяжести.

Под действием солнечных лучей вода испаряется с поверхно-сти океана и суши (из рек, водоемов, почвы и растений) и посту-пает в атмосферу. Часть воды сразу возвращается с дождями об-ратно в океан, часть переносится ветрами на сушу, где выпадает в виде дождя или снега. Попадая на почву, вода частично впитыва-ется в нее, пополняя запасы почвенной влаги и подземных вод, а отчасти стекает в реки и водоемы. Почвенная влага не только переходит в растения, которые испаряют ее в атмосферу, но и стекает в реки. Реки, питающиеся водой из поверхностных ручьев и подземных вод, несут воду в Мировой океан, восполняя ее убыль. Вода, испаряясь с поверхности Мирового океана, снова оказывается в атмосфере, и круговорот замыкается.

Такое движение воды между всеми компонентами природы и всеми участками земной поверхности происходит постоянно и беспрерывно в течение многих миллионов лет.

В процессе круговорота воды в природе постоянно возника-ют опасные природные явления, которые оказывают влияние на безопасность жизнедеятельности человека и могут приво-дить к катастрофическим последствиям.

К опасным природным явлениям гидрологического харак-тера относятся наводнения, цунами и сели.

4. Указать, что живые организмы, в том числе и человек, взаимодействуют между собой и окружающей неживой приро-дой. При этом взаимодействии происходит обмен веществ и энергии, идет непрерывное размножение, рост живых организ-мов и их движение.

Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, оказывающих существенное влияние на безопасность жизнедеятельности человека, выделяют:

Природные пожары;

Эпидемии;

Эпизоотии;

Эпифитотии.

В заключение урока целесообразно познакомить обучаемых с основными космическими опасными природными явлениями.

Земля — это космическое тело, маленькая частица Вселен-ной. Другие космические тела могут оказывать сильное влия-ние на земную жизнь.

Каждый видел, как на ночном небе появляются и гаснут «падающие звезды». Это метеоры — небольшие небесные тела. Мы наблюдаем кратковременную вспышку раскаленного светящегося газа в атмосфере на высоте 70—125 км. Она возникает, когда метеор с большой скоростью вторгается в атмосферу.

Если за время движения в атмосфере твердые частицы ме-теора не успевают полностью разрушиться и сгореть, то их остатки падают на Землю. Это метеориты.

Существуют и более крупные небесные тела, с которыми может встретиться планета Земля. Это кометы и астероиды.

Кометы — это быстро перемещающиеся на звездном небе тела Солнечной системы, движущиеся по сильно вытянутым орбитам. С приближением к Солнцу они начинают светиться и у них появляется «голова» и «хвост». Центральная часть «голо-вы» называется ядром. Диаметр ядра может быть от 0,5 до 20 км. Ядро представляет собой леденистое тело замерзших га-зов и частиц пыли. «Хвост» кометы состоит из молекул газов и частиц пыли, улетучившихся из ядра под действием солнечных; лучей. Длина «хвоста» может достигать десятков миллионов километров.

Астероиды — это малые планеты, диаметр которых колеб-лется в пределах от 1 до 1000 км.

В настоящее время известно около 300 космических тел, которые могут пересекать орбиту Земли. Всего, по прогнозам астрономов, в космосе существует примерно 300 тыс. астерои-дов и комет. Встреча нашей планеты с большими небесными телами представляет серьезную угрозу для всей биосферы.

Контрольные вопросы

1. Какие причины порождают различные природные явле-ния на Земле?

2. Какие природные явления оказывают влияние на безо-пасность жизнедеятельности человека?

3. Какие природные явления геологического происхожде-ния наиболее часто случаются на Земле?

4. Какие природные явления метеорологического и гидро-логического происхождения представляют опасность для жиз-недеятельности человека?

5. Какие опасные природные явления относятся к природ-ным явлениям биологического происхождения?

6. Что такое опасная ситуация?

7. Что такое стихийное бедствие?

8. Что такое чрезвычайная ситуация природного характер;

9. В чем принципиальная разница между опасной ситуаци-ей и чрезвычайной ситуацией природного характера?

Домашнее задание

1. Повторить пройденный материал

2. Выделите природные явления, наиболее характерные для вашей местности. Опишите наиболее опасные для населе-ния и окружающей природной среды последствия имевших ме-сто природных явлений в вашем регионе.

По карте определите сейсмически активные районы нашей страны. Вспомните, как измеряется мощность землетрясений, какие по мощности землетрясения вызывают наибольшие разрушения.

Сейсмически активные районы России - это Кавказ, Алтай, горы Восточной Сибири и Дальнего Востока, Командорские и Курильские острова, о. Сахалин.

Сила землетрясений обычно указывается в баллах от 1 до 12. Ассоциации при этом довольно просты: 12 баллов - самое сильное, разрушительное землетрясение, а 1 балл - самое слабое и незначительное. 12 баллов – самое сильное по мощности землетрясение - изменение рельефа местности вплоть до неузнаваемости. Катастрофические последствия землетрясений.

вопросы и задания

1. Какие процессы, происходящие в наше время, свидетельствуют о непрерывном развитии рельефа?

О непрерывном формировании рельефа свидетельствую рост горных систем, формирование оврагов, изменение речных долин, образование дюн и т.п. Эти процессы постоянно происходят вокруг нас.

2. В каких районах нашей страны на рельеф особенно влияет деятельность текучих вод, а в каких - деятельность ветра?

Деятельность текучих вод особенно влияет на рельеф европейской части страны (Русская равнина). Реки во многом формируют рельеф севера Сибири и Дальнего Востока. Ветер формирует рельеф главным образом в засушливых районах и там, где на поверхности лежат пески. Под его воздействием образуются дюны, песчаные холмы и гряды. Они распространены на Прикаспийской низменности, в Калининградской области (Куршская коса).

3. Какие стихийные явления связаны с литосферой?

Стихийные явления литосферы: вулканизм, землетрясения, сели, обвалы, оползни, лавины.

4. Какие меры следует принимать для борьбы со стихийными явлениями?

Зачастую стихийные явления носят необратимый характер и бороться с ними нельзя. Но в таких случаях для защиты населения очень важен момент предупреждения этих явлений. Своевременная эвакуация населения из зон землетрясений и извержений вулканов спасает множество жизней. Для профилактики селей необходимо прекращение вырубки лесов на селеопасных горных склонах, лесонасаждения и посадка кустарников, ограничение выпаса скота, заблаговременные спуски существующих водоемов (моренных и ледниковых озер). Так же существуют инженерные меры борьбы.

Существуют способы борьбы с лавинами: в основном, они заключаются в использовании опорных сооружений, дамб, лавинорезов, надолбов, снегозадерживающих щитов, архитектурные решения. В Альпах и на Кавказе жители гор с давних пор врезали заднюю стену дома в крутой склон, а крышу сооружали плоской, с тем чтобы беспрепятственно пропустить лавину.

Опасные природные явления, связанные с литосферой

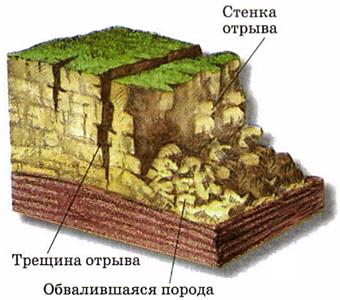

Процессы, происходящие в литосфере, оказывают влияние на жизнь и здоровье людей, на хозяйственную деятельность человека. Большинство из них происходят под влиянием природных сил и носят стихийный, т. е. не зависящий от воли и желания людей, характер (см. рис. 1).

Рис. 1. Стихийные явления в литосфере

Стихийные природные процессы и явления разделяются на две группы. Причиной одних являются внутренняя энергия Земли, и результатом этих процессов являются землетрясения и вулканы, других - силы земного притяжения и следствие этого - обвалы, осыпи, сели и оползни.

Рассмотрим природные явления, причиной которых является внутренняя энергия Земли. Самыми опасными и непредсказуемыми из них являются землетрясения, самые сильные и частые из них отмечаются на Камчатке, Курильских островах и острове Сахалин. Последнее разрушительное землетрясение случилось в 1995 г. на севере острова Сахалин, когда был разрушен поселок нефтяников Нефтегорск и погибли около 2000 жителей (см. рис. 2).

Рис. 2. Землетрясение в Нефтегорске

К опасным с точки зрения возможности возникновения землетрясений территориям в России относится большинство горных районов и прежде всего Кавказ, Алтай, Саяны, горы Прибайкалья и Забайкалья. 40% территории России считается сейсмоопасной, из которой 20% занимают горы.

Не менее масштабные стихийные явления - извержения вулканов . В России практически все действующие вулканы сосредоточены на полуострове Камчатка и Курильских островах на Камчатке насчитывается 28 активно действующих вулканов (из более 160), на Курилах - 40. Многие из вулканов Камчатско-Курильской гряды извергались уже в XXI веке, например: Карымская сопка, Ключевская сопка, Мутновский, Шивелуч, Кизимен, Безымянный, Берга, Сарычева. Во время сильных извержений столбы газов и вулканической пыли поднимаются вверх на 10-20 км. Впоследствии продукты извержения оседают на окружающую территорию. Иногда вулканическая пыль повышает почвенное плодородие (см. рис. 3, рис. 4).

Рис. 3. Вулканы Камчатско-Курильской гряды

Рис. 4. Извержение вулкана Ключевская сопка

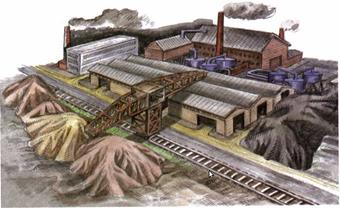

С неостывшими недрами помимо вулканов связаны горячие источники и гейзеры. Естественная горячая вода используется не только для обогрева домов, но и для выработки электрической энергии. На Камчатке работает опытная Паужетская геотермальная электростанция (см. рис. 5.)

Рис. 5. Паужетская геотермальная электростанция

В горных районах с сильно пересечённым рельефом возникают каменные осыпи и обвалы . Под действием силы тяжести продукты разрушения горных пород обрушиваются вниз, захватывая при движении все новые и новые обломки. Непосредственными причинами осыпей и обвалов может быть деятельность текучих вод или подземные толчки (см. рис. 6).

Рис. 6. Обвал

Во время затяжных дождей вода, пропитывая рыхлый материал склонов гор, может разрушать моренные «запруды» приледниковых озер. В результате образовавшаяся смесь грязи, глины, камня стремительно спускаясь вниз, образует сель . Скорость движения селя достигает несколько метров в секунду. Селевые потоки сносят плотины, мосты, селения, уничтожают посевы, разрушают дороги. Наиболее часты эти явления на Кавказе, в горах Алтая (см. рис. 7.)

Рис. 7. Селевый поток

При условии чередования водоносных (песок) и водоупорных (глина) пород верхние слои могут сползать вниз по скользкому водоупору. Формируется оползень . Оползни возникают на крутых подмываемых водой берегах рек, озер и даже морей. Такие явления, например, встречаются и на Волге (см. рис. 8).

Рис. 8. Оползень

Условия жизни человека в горах

Большинство стихийных природных явлений (за исключением оползней) происходят в горных районах. На равнинах стихийные явления, связанные с литосферой, происходят значительно реже.

Помимо стихийных явлений в горах есть некоторые другие неприятные факторы, осложняющие жизнь и хозяйственную деятельность человека. К ним относятся пониженное атмосферное давление, разреженный воздух, нехватка кислорода, резкие перепады температур, избыток ультрафиолета. Причем чем выше в горы, тем экстремальнее природные условия. Приспосабливаясь к жизни в горах, человек стал заниматься особыми видами хозяйственной деятельности, которые продиктовала сама природа. Это, прежде всего, добыча полезных ископаемых, животноводство, террасное земледелие, рекреация, создание особо охраняемых территорий, кустарное и полукустарное производство (см. рис. 9).

Рис. 9. Жизнь в горах

Изменение рельефа человеком

Наряду с внешними и внутренними факторами, которые формируют рельеф, в последнее время значительный вклад в формирование рельефа вносит хозяйственная деятельность человека. Именно хозяйственная деятельность создает антропогенные формы рельефа.

Антропогенный рельеф - рельеф, изменённый или созданный в результате деятельности человека.

Наиболее сильное влияние на рельеф оказывает добыча полезных ископаемых, строительство дорог, подземных сооружений и коммуникаций, сельское и лесное хозяйство. Из-за нарушения целостности горных пород происходит проседание поверхности земли и разрушение зданий и промышленных сооружений (см. рис. 10).

Рис. 10. Проседание горных пород

В некоторых районах, где из недр извлекается много полезных ископаемых, наблюдаются антропогенные землетрясения, например в Предуралье или на юге Западной Сибири. При добыче полезных ископаемых появляются не только карьеры и шахты, но и целые горы - терриконы - отвалы из отработанных пород. В России к концу ХХ века накопилось много промышленных отвалов. Примерно 100 млн из 1,5 млрд очень опасны для здоровья. Основная часть нарушенных таким образом земель приходится на Кузнецкий угольный бассейн, некоторые районы Дальнего Востока, Восточной и Южной Сибири, где добыча полезных ископаемых производится преимущественно открытым способом (см. рис. 11).

Рис. 11. Образование отвалов и терриконов

В Москве из-за забора артезианских вод и подземных работ очень часто возникают провальные воронки глубиной до 4-х метров, а диаметром до 40 метров. В Кузбассе такие воронки могут достигать 70 метров. Наиболее яркий пример неправильного ведения сельского хозяйства - развитие оврагов и усиления почвенной эрозии. В результате сведения естественной растительности и интенсивной распашки территории, для уменьшения неблагоприятных последствий необходимо соблюдать некоторые правила при организации хозяйственной деятельности: не спускать сведения естественной растительности, не возводить здания на оползневых участках, закреплять посредством растительности вершин у растущих оврагов и другие.

Подведем итоги

Хозяйственная деятельность человека сильно изменяет рельеф. Человек создал свои собственные формы рельефа из искусственного материала - это сооружения, здания, плотины, мосты, тоннели. Сформировались огромные зоны сплошного заселения, протянувшиеся на сотни километров. Рельеф, созданный человеком, изменяет поверхность земли, влияет на климат и поверхностный сток вод.

Список литературы

География России. Природа. Население. 1 ч. 8 класс / В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я Ром, А. А. Лобжанидзе. В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. География России. Природа. Население. 8 класс. Атлас. География России. Население и хозяйство. - М.: Дрофа, 2012. В. П.Дронов, Л. Е Савельева. УМК (учебно-методический комплект) «СФЕРЫ». Учебник «Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс». Атлас.

Человек и земная кора. Человек и литосфера. Землетрясение на территории России. Сель. Сели, оползни, лавины. Обвалы и оползни. Стихийные явления.

Домашнее задание

Какие положительные и отрицательные аспекты имеют явления вулканизма в жизни человека и его хозяйственной деятельности? Какие из стихийных явлений человек в состоянии предупредить? Каким образом человек учитывает в своей жизни возможность проникновения стихийных явлений?

1. Контакты какого вида могут существовать между литосферными плитами? 2. Каково происхождение озера Байкал? 3. Назовите крупнейшие сейсмические пояса Земли.

4. Опишите или нарисуйте процессы, происходящие при столкновении двух участков материковой земной коры.

5.Опишите или нарисуйте процессы, происходящие при столкновении участков материковой и океанической земной коры.

6. Какие геологические процессы связаны с взаимодействием литосферных плит? как эти процессы влияют на жизнь людей?

1. Как проявляется широтная зональность и высотная поясность на Земле? Что такое литосфера? Состав и строение земной коры. Полезные ископаемые.2. Расскажите о типичной погоде экваториального климата и тропического климата. Как проявляется связь между температурой воздуха, влажностью, видом и количеством осадков? Как это отражается на природе материка?

3. Литосферные плиты и их движение. Назовите основные положения теории литосферных плит и проиллюстрируйте их примерами.

4. Реки и озера материка Африка. Особенности речных долин и водного режима

5. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков у поверхности Земли.

6. Австралия. ГП, рельеф и полезные ископаемые, климат, природа. По каким признакам природа Австралии отличается от природы Африки?

7. Антарктида. ГП, рельеф, климат, природа, воды. Назовите не менее пяти признаков, по которым об Антарктиде можно сказать: «Антарктида самый, самый…».

8. Северная Америка. Внутренние воды, природа. Как на питании и режиме рек отражается их положение в разных климатических поясах? Приведите примеры.

9. Воздушные массы. Пассаты. Западные ветры. Типы воздушных масс.

10. Южная Америка. Расскажите о полезных ископаемых материка. Как связано происхождение полезных ископаемых и строение материка?

11. На примере Южной Америки расскажите о роли рельефа, господствующих ветров и морских течений в формировании климатических условий.

12. Тихий океан, Индийский океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан ГП, рельеф дна, климат, течения, природные богатства.

13. Северная Америка. Равнинный Восток. Горный Запад. Полезные ископаемые.

14. Основные климатообразующие факторы. Расскажите об одной из природных зон Северной Америки. Приведите примеры приспособления растений и животных к природным условиям этой зоны.

15. Евразия. Разнообразие рельефа, его причины (внутренние и внешние). Полезные иcкопаемые.

16. Какие климатические факторы формируют климат Евразии? Как проявляется влияние каждого из них?

17. Мировой океан. Свойства вод Мирового океана. Поверхностные течения.

18. Африка. Географическое положение, рельеф, климат, природные зоны.

19. Географическая оболочка. Круговорот веществ и энергии.

20. Природные комплексы. Географическая зональность

21. Природные зоны Евразии. Какие живые организмы приспособились к природным условиям Евразии

22. Какие материки лежат только в северном полушарии, в южном, и в южном и в северном?