Реализация задач образовательной области «Социализация» в ДОУ. В чем заключается социализация детей в дошкольном возрасте: нужен ли детский сад? Социализация в дошкольной педагогике

В результате освоения данной главы студент должен:

знать

- специфику понятия социализации в сравнении с родственными категориями (социальная адаптация, инкультурация, воспитание, развитие личности);

- особенности и содержание влияния основных институтов социализации на процесс усвоения ребенком-дошкольником социального опыта;

уметь

- применять знания об основных закономерностях процесса социализации дошкольников при разработке индивидуальных программ обучения и развития детей;

- проводить анализ взаимодействий ребенка дошкольного возраста со взрослыми, влияющими на его социальное становление, средствами различных социально-психологических подходов;

владеть

Навыками социально-психологического анализа фактов и феноменов социального поведения ребенка дошкольного возраста.

Социализация в современной науке понимается как сложный многогранный процесс вхождения человека в социум, связанный с усвоением системы социальных норм и ценностей и приобщением к системе социальных связей. Термин «социализация» впервые появился в работе американского социолога Ф. Г. Гиддингса «Теория социализации», опубликованной в 1887 г., в которой социализация определялась как подготовка человека к жизни в обществе.

Социализация - процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.

Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни. В процессе ее он усваивает накопленный человечеством опыт в различных сферах деятельности, который позволяет исполнять жизненно важные социальные роли.

Франклин Генри Гиддингс (1855-1931) - американский социолог, профессор социологии Колумбийского университета.

Гиддингс полагал, что развитие общества связано с взаимодействием двух разнонаправленных процессов: объективно-природных и субъективно-психологических. Субъективно-психологические процессы он трактовал как коллективное сознание, накапливающее опыт поколений и влияющее на сознание отдельных индивидов.

Наиболее значимые работы: «The principles of sociology» («Принципы социологии», 1896), «Studies in the theory of human society» («Исследования no теории человеческого общества», 1922), «The scientific study of human society» («Научное исследование человеческого общества», 1924).

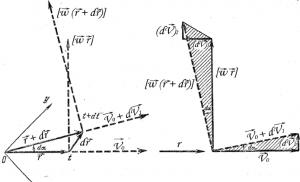

В структуре понятия социализации выделяется четыре взаимосвязанных компонента (рис. 7.1).

Рис. 7.1.

Социализация как процесс - это социальное становление и развитие личности в зависимости от характера взаимодействия человека со средой обитания, адаптации к ней с учетом индивидуальных особенностей. Социализация как процесс включает в себя четыре компонента: стихийная социализация, направляемая социализация, социально контролируемая социализация (воспитание) и сознательное самоизменение человека.

Адаптация - процесс приспособления индивида к изменяющимся условиям внешней среды.

Социализация как условие - свидетельствует о наличии того социума, который необходим человеку для естественного социального развития как личности. В зарубежной психологии исследования условий социализации ведутся в русле биоэкологического подхода У. Бронфенбреннера 1 . Ученый выделяет четыре уровня социальной среды, которые оказывают влияние на процесс психического и социального развития ребенка: от ближайшего окружения (семьи, друзей, детских учреждений) до ценностей, законов и норм, по которым живет общество. В отечественной науке условия (факторы) социализации разработаны А. В. Мудриком.

Ученый выделяет три уровня факторов социализации:

Микрофакторы - семья, группа сверстников, детские учреждения и религиозные организации;

мезофакторы - условия проживания (региональные и этнокультурные) и влияние СМИ;

Макрофакторы - глобальные условия жизни в государстве и на планете в целом .

Анатолий Викторович Мудрик (р. 1941) - современный исследователь, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии МП ГУ, автор педагогических концепций личности и общения, социализации и социального воспитания.

Наиболее значимые работы: «Социализация и “смутное время”» (1991), «Введение в социальную педагогику» (1997), «Социализация и воспитание» (1997), «Социальная педагогика» (1999, 2000), «Общение в процессе воспитания» (2001).

Социализация как проявление рассматривается как определенная социальная реакция человека с учетом его возраста и развития в системе конкретных общественных отношений. По ней судят об уровне социального развития ребенка.

Социализация как результат характеризует социальный статус ребенка по отношению к его сверстникам.

Социализация рассматривается как двусторонний процесс, включающий в себя не только усвоение, но и активное воспроизводство индивидом общественных отношений. Мудрик выделяет несколько способов социализации (рис. 7.2).

- Институциональный способ реализуется через детский сад, школу, учреждения дополнительного образования, детские организации, СМИ. В основу данного способа положено, по мнению Мудрика, подражание. Институты социализации различаются не только по содержанию норм и правил поведения, но и по характеру взаимодействия в них, степени контроля за соблюдением стандартов, возможностям проявления индивидуальности.

Рис. 7.2.

- - Традиционный способ реализуется через семью и ближайшее социальное окружение. Усвоение норм и правил при этом способе происходит на основе идентификации с близкими взрослыми и бессознательного подражания «значимым другим».

- - Стилизованный способ реализуется через референтную группу. В дошкольном возрасте влияние сверстников на процесс социализации опосредуется содержанием детской субкультуры.

- - Межличностный способ реализуется через значимых лиц: родителей, воспитателей и учителей, сверстников. В основе этого способа - идентификация и эмпатия.

- - Рефлексивный способ основан на осознании и переживании человеком субъективной реальности, своего места в ней и себя самого как такового, т.е. на рефлексию, внутренний диалог и самоанализ.

Условием социализации становится развитие созидательного потенциала личности, а ее практическими критериями - активность личности, эмоциональное благополучие и социальная компетентность как готовность реализовывать поведение в соответствии с присвоенными социальными нормами. Таким образом, успешность социализации определяется степенью усвоения и принятия ценностей, норм, правил существования данного общества и степенью активности, самореализации и успешности в деятельности и общении.

В качестве показателей и условий успешной социализации можно рассматривать:

- - наличие разных групп идентичности, среди которых возможен свободный выбор;

- - взаимное принятие индивида и группы;

- - высокий социометрический статус хотя бы в одной из групп идентичности;

- - дифференцированное представление о себе;

- - четко выстроенная временная перспектива.

При этом закономерно встает вопрос об успешности социализации в разных социальных институтах. Влияние социальных институтов на личностное и социальное развитие ребенка наиболее ярко проявляется в дошкольном возрасте. Их влияние изучается с опорой на следующие теоретические концепции.

- 1. Биоэкологическая модель среды У. Бронфенбрепнера. Ученым выделены микроуровень среды (семья, школьный класс, группа сверстников); мезоуровень (взрослые, через посредство которых общество влияет на социализацию детей) и макроуровень (законы, социальная политика, нормы и ценности общества, а также традиции и обычаи). Образ социального мира складывается у человека на протяжении всей его жизни, и особенное значение в этом процессе имеют ранние стадии социализации индивида, которые чаще всего осуществляются именно в семье.

- 2. Социальный конструкционизм

Я. Бергера и Т. Лукмана.

На ранних стадиях социализации происходит последовательная легитимизация ребенка в мире, и у него возникает знание социальных ролей, их объяснения, правил действия в каждой из них. Выделено три уровня, на которых осуществляется эта легитимизация:

- - семья;

- - сказки, фольклор;

- - значимые другие (родители, учителя, коллеги, СМИ и пр.).

Социальный конструкционизм - социологическая теория познания П. Бергера и Т. Лукмана, объясняющая механизмы социального конструирования реальности.

Когда человек одолевает все эти уровни, он осваивает всю область значений, циркулирующих в обществе, т.е. для него «все расставляется по местам». В этой модели, как и во многих других, главенствующая роль отводится семье, по крайней мере, на ранних этапах социализации.

Взаимодействие ребенка с социумом внутри институтов социализации позволяет решать следующие задачи:

- - регуляция деятельности;

- - индивидуализация мотивационно-потребностной сферы;

- - формирование системы ценностей;

- - обеспечение социального опыта;

- - усвоение образцов поведения в разных социальных условиях;

- - развитие творчества;

- - преодоление трудностей и недостатоков .

Влияние социальных институтов на развитие ребенка осуществляется целенаправленно (благодаря воспитывающим взрослым) и спонтанно (за счет постоянного общения со взрослыми и сверстниками) 1 .

Вхождение ребенка в мир взрослых общественных отношений - это сложный и многоступенчатый процесс, успешность которого зависит не только от возможностей самой личности, но и от помощи других людей и учреждений (агентов социализации). Благодаря агентам социализации ребенок усваивает социальные роли и культурные нормы, овладевает моделями поведения и учится гибко применять их в зависимости от текущих жизненных обстоятельств.

И в зарубежной, и в отечественной психологии принято разделять процессы первичной и вторичной социализации, при этом различаются и социализирующие агенты. К агентам первичной социализации обычно относят родителей, родственников, друзей, учителей (воспитателей), врачей. В качестве агентов вторичной социализации чаще всего рассматривают представителей администрации учебного заведения, предприятий, армии, полиции, церкви, СМИ и т.д.

Процесс социализации в современном мире имеет ряд особенностей, связанных с изменением макроконтекстов социализации и микросредой, социальной ситуацией развития детей .

Социализация современного ребенка происходит в условиях неопределенности и вариативности традиционных социальных институтов, где категоризация социального пространства происходит в условиях недостаточной информации и еще не сложившегося субъективного опыта. Это ведет к тому, что, с одной стороны, развивающаяся личность приобретает опыт «быстрых решений» и гибкого взаимодействия с реальностью. Однако, с другой стороны, отсутствие процесса выработки и присвоения социальных категорий осложняет, если не редуцирует процесс социального и нравственного развития личности .

Начиная с работ Я. А. Каменского, II. Ф. Кантерева, К. Д. Ушинского, семья рассматривается как ведущий институт социализации в дошкольном возрасте.

Особенности социализации ребенка в зависимости от региональных условий, традиций и обычаев обосновываются в последние десятилетия в работах Г. Н. Волкова, Н. Д. Никапдрова, Е. Н. Шиянова, Р. М. Гранкиной и др.

Определяющая роль семьи в успешной социализации дошкольников раскрывается в совокупности всех социальных процессов, с помощью которых ребенок усваивает и воспроизводит систему знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать и ощущать себя в дальнейшем полноправным членом общества.

Социализация в семье зависит от отношений, которые складываются внутри семьи, от авторитета и власти родителей, от состава семьи. В семье ребенок усваивает нормы человеческих отношений. Семья формирует личность ребенка с помощью осуществления социальной функции.

Функции семьи как института социализации :

- - проводник макросоциальных влияний, в частности влияний культуры; религиозные традиции, этнические стереотипы и моральные ценности дети усваивают в основном через семью;

- - среда микросоциального взаимодействия;

- - в семье ребенок овладевает различными ролями;

- - в семье ребенок воспринимает первые нормы и ценности;

- - в семье формируется самосознание (образ Я).

Влияние семьи на социализацию детей определяется спецификой детско-родительских отношений, когда родители не только обеспечивают ребенку принятие, эмоциональный комфорт и безопасность, но и становятся источником выбора ценностей и моделей поведения в тех областях, в которых культурные нормы стабильны (религиозные убеждения, этнические и полоролевые стереотипы).

Семья оказывает решающее влияние на развитие ребенка, задавая вектор его социального, нравственного и личностного развития. Наличие эмоциональных фигур идентификации - родителей - создает условия для усвоения ребенком социального опыта: интернализации ценностей и ролевых моделей поведения, формирования Я-концепции.

Идентификация - процесс уподобления себя другому человеку или группе людей, отождествление себя с ними.

Вторым социальным институтом в жизни ребенка является детский сад. Поступление в детский сад расширяет представления ребенка о мире социальных отношений, поскольку нормы, регулирующие поведение в образовательном учреждении, отличаются от семейных норм.

Главной задачей образовательного учреждения является оказание педагогической помощи и поддержке семьям своих воспитанников, а также коррекция проблем детского поведения и развития. При этом эффективность социализирующих воздействий семьи и дошкольного учреждения во многом зависит от согласованности требований к ребенку и общих представлений об ориентирах познавательного, личностного, нравственного и социального развития детей. Доверие, сотрудничество и взаимодействие родителей и работников детского сада обеспечивают совместный вклад важнейших институтов социализации в процесс развития ребенка. Посещая детский сад, он учится налаживать контакты со взрослыми и сверстниками, усваивает нормы и правила поведения, формирует способы взаимодействия.

Сообщество сверстников в детском саду также проводит определенные социализирующие влияния. Общение с ровесниками происходит по общим правилам, от успешности выполнения которых зависит и положение ребенка в группе, и его эмоциональное самочувствие, и социальная компетентность. В игре и общении с другими детьми ребенок развивает коммуникативные навыки, учится смотреть на себя со стороны, различать свои психологические качества, сравнивать себя с ровесниками, подчиняться и выполнять правила, считаться с чужим мнением. Общаться с ровесниками труднее, чем с близким взрослым. Последний угадывает чувства и желания своего ребенка, а сверстники плохо понимают и формулируют даже собственные чувства и желания. Поэтому маленькие дети часто ссорятся между собой.

Влияние группы сверстников на социализацию осуществляется через психологические механизмы научения , подражания , заражения и идентификации. В процессе научения ребенок приобретает необходимые для общения знания и навыки, сопоставляя свое и чужое поведение. Благодаря подражанию дошкольники усваивают готовые модели поведения и отношений, присваивая черты и качества тех сверстников, на которых им бы хотелось быть похожими. Механизм заражения обусловливает передачу эмоционального состояния детей при их непосредственном общении, регулируя их контакты. Идентификация позволяет ребенку ощущать себя принятым в группе сверстников, быть ее неотъемлемой частью и строить избирательные отношения с другими детьми.

В ходе общения со сверстниками ребенок приобретает также навыки социального взаимодействия, расширяет репертуар социальных ролей, формирует представление о своей личности. По мнению И. С. Кона, включение в общество сверстников расширяет возможности самоутверждения ребенка, дает ему новые роли и критерии самооценки .

В процессе социализации дети не только приспосабливаются к обществу, но и принимают нормы и правила поведения, а также учатся влиять на социальный мир и индивидуализироваться в нем.

В понятии индивидуального стиля социализации фиксируется принципиальная непротиворечивость процессов социализации и индивидуализации, в ходе которых осуществляются категоризация и самокатегоризация, выбор «своей» группы идентичности и вхождение в нее, формируются многомерные варианты образов Я и создается уникальная картина мира.

В качестве границ формирования индивидуальных вариантов социализации можно рассматривать как характеристики социальной ситуации развития детей и подростков (содержание норм и ценностей и их вариативность в разных институтах социализации, степень жесткости в трансляции норм и ценностей, стиль детско-родительских отношений, стиль педагогического общения, организационная культура образовательного учреждения, соотношение стратегий социализации родителей и детей, взаимодействие между разными институтами социализации), так и характеристики индивидуальности человека (психодинамика, стиль деятельности, познания и общения; содержание и иерархия ценностей человека и степень их совпадения с ценностями группы идентичности). При этом самые жесткие нормативные границы социализации характерны для таких институтов, как детский сад и школа. В них степень активности субъекта низка и веер возможностей для выбора индивидуальных способов вхождения в институт ограничен. Границы семейной и групповой социализации более гибкие, они в большей степени позволяют ребенку и подростку проявлять свою индивидуальность и получать признание и оценку значимых других.

Общая схема формирования индивидуального стиля социализации в дошкольном возрасте представлена на рис. 7.3.

Рис . 73.

В основе вариативности процесса вхождения детей в мир взрослых лежит определенное отношение к нормам и ценностям, задаваемым ими: содержательное отношение, формальное принятие, манипулирование, отвержение. При этом формирование определенного типа отношения ребенка к нормам, требованиям и ценностям определяется не только его индивидуальными особенностями, но и влиянием значимых взрослых (родителей, воспитателей, учителей).

По своим индивидуальным и возрастным особенностям (эмоциональная лабильность, импульсивность, высокая эмотивность) дети дошкольного возраста сензитивны к принятию норм и требований, предъявляемых взрослыми, и к формированию благоприятных вариантов социализации, позволяющих раскрыть их индивидуальные особенности в четко очерченных границах социальной нормативности.

Однако реальное воздействие данных возрастных особенностей на процесс социализации опосредовано рядом факторов, снижающих уровень прогнозируемой успешности. При этом дети с адекватной самооценкой практически всегда принимают нормы и правила, транслируемые взрослыми, и хорошо входят почти во все группы сверстников. Дети с неадекватно высокой самооценкой в большей степени склонны к принятию нормативов определенного института социализации, однако при конфликтах они же демонстрируют активные формы асоциального поведения. В то же время дети с невысокой самооценкой, чувствуя себя неуспешными, в меньшей степени социализированы и проявляют пассивное отторжение как норм, так и конкретного института социализации в целом.

Невозможность соответствовать значимым критериям оценки взрослых ставит ребенка перед выбором - изменить или не принять критерии взрослых или снизить оценку себя. Это приводит к формированию эмоционально амбивалентного отношения детей не только к конкретным правилам, но и к общим культурным и нравственным ценностям мира взрослых.

Возможности самостоятельного формирования индивидуальных вариантов социализации в первые годы жизни весьма невысоки и существенно снижаются у детей вследствие невысокого уровня рефлексии и жесткого типа трансляции норм в большинстве институтов социализации (семья, дошкольное учреждение, школа). Сложности в процессе вхождения детей в мир взрослых с их многочисленными и разноуровневыми нормами, ценностями и правилами связаны еще и с тем, что детям не удается найти адекватную для них форму общения при все расширяющихся контактах с внешним миром, а жестко транслируемая нормативность взрослых нарушает их позитивное самоотношение, снижает самооценку и стремление к самореализации. Эмотивность, имиульсивносгь/рефлексивность и адекватносгь/неадекват- ность самооценки определяют особенности коммуникации ребенка со взрослыми и сверстниками и отношение к значимым для окружающих нормам и ценностям, закладывая основы индивидуального стиля социализации.

Определенное сочетание психодинамических качеств в структуре индивидуальности ребенка может как помочь, так и затруднить процесс его социализации. Особые сложности испытывают дети с яркой, необычной индивидуальностью, высоким уровнем развития способностей, который часто носит опережающий характер. Процесс социализации детей с высоким творческим и интеллектуальным потенциалом сопровождается трудностями в присвоении многих правил и ценностей мира взрослых как в силу их объективной сложности, так и из-за невозможности соответствовать им в должной мере. Кроме того, многие правила транслируются взрослыми как знания, а не отношения, а для одаренного ребенка непосредственный интерес к выполняемому действию является важнейшим регулирующим звеном. Тем не менее способность эффективно действовать в ситуации неопределенности и при отсутствии заданных образцов поведения повышает социализационный потенциал одаренных детей в условиях социальной нестабильности.

Важную роль в процессе социализации играют и социальные переживания, являющиеся своеобразным механизмом интериоризации норм и правил. Уровень развития социальных переживаний зависит от эмотивности и жесткости трансляции задаваемых взрослым эталонов. Эмотивность оказывает наиболее значимое, хотя и неоднозначное влияние на процесс социализации, усиливая в случае успешности принятие нормативности, но в случае неуспешное™ вызывая ее негативное отвержение. Таким образом, для детей эмоциональных и общительных в большей мере характерны диаметральные показатели - они либо хорошо, либо плохо социализированы в зависимости от того, смогли ли они или нет навязать свою доминирующую позицию сверстникам. В случае неудачи или невозможности командовать они не в состоянии наладить партнерское взаимодействие и не могут социализироваться в группе. Напротив, дети малоэмоциоанальные и не очень мотивированные на общение могут быть удовлетворены и невысоким статусом.

Специфика социализации в дошкольном возрасте определяется относительной зависимостью ребенка от взрослого, отсутствием разнообразного социального опыта, что создает трудности на пути успешного вхождения в мир человеческих отношений. Поведение значимых взрослых выступает как образец для подражания, поэтому соблюдение норм и правил ребенком непосредственно зависит от того, насколько последовательно сами взрослые придерживаются их. Для успешного усвоения норм и правил большое значение имеет и постоянное поощрение проявлений одобряемых форм поведения у детей.

Вопросы для самопроверки

- 1. Каковы критерии социализированное™ личности, основные подходы к их выделению?

- 2. В чем специфика изучения социализации в культурно-исторической концепции Л. С. Выготского?

- 3. Какова роль эмоций в процессе социализации?

- 4. Как соотносятся понятия «социализация», «индивидуализация», «социальная адаптация», «личностный рост», «воспитание», «социальное развитие», «становление идентичности » ?

- 5. В чем специфика влияния институтов социализации па развитие ребенка дошкольного возраста?

- 6. Какова роль семьи в процессе социализации детей и какие функции осуществляют родители как агенты социализации?

- 7. Какими возможностями обладают дошкольные учреждения для успешной социализации детей?

- 8. Какова роль сверстников в процессе социализации дошкольников?

- 9. Как согласуются социализирующие воздействия в разных институтах социализации детей дошкольного возраста?

Практические задания

- 1. Определите специфику социализации в дошкольном возрасте, выделите задачи социального развития детей в этот период.

- 2. Определите роль и границы влияния разных агентов социализации.

- 3. Сравните механизмы социализации в разных социальных институтах.

- 4. Разработайте критерии и показатели успешной социализации в семье и образовательном учреждении. Разработайте схему консультации для родителей по проблемам семейного воспитания. См.: Чеснокова О. Б. Изучение социального познания в детском возрасте. М.: ИП РАН,1996. См.: Коп И. С. Ребенок и общество. М.: Академия, 2003.

Для понимания особенностей процесса социализации детей старшего дошкольного возраста, необходимо обратиться к характеристике данного возраста.

Предшествующие события - прямохождение и речь; личностное новообразование - выделение «системы Я» рождают у ребёнка потребность действовать самостоятельно. Ребёнок осознаёт себя субъектом собственных желаний, хотений, субъектом собственных действий. К этому времени «ребёнок начинает видеть себя через призму своих достижений, признанных и оцененных другими людьми». Это характеризует начало бурного развития детского самосознания. «Я» ребёнка, опредмечиваясь в результате деятельности, предстаёт перед ним как объект, не совпадающий с ним. Ребёнок способен осуществлять элементарную рефлексию, «которая разворачивается не во внутреннем идеальном плане, как акт самоанализа, а имеет развёрнутый вовне характер оценки своего достижения и сопоставления своей оценки с оценкой окружающих, а тем самым себя с другими людьми» .

Всё это порождает новую социальную ситуацию развития - уникальное отношение ребёнка с взрослым, складывающееся в данном возрасте и субъективно переживаемое им, определяющее специфику и качественное своеобразие возраста. Социальная ситуация развития фиксирует своеобразное, динамическое единство (равновесие) внешней среды и внутрисубъектных структур, содержит противоречие - движущую силу развития в конкретном возрасте.

Для ребёнка-дошкольника таким противоречием является расхождение между стремлением ребёнка активно участвовать в окружающей жизни и действительным уровнем развития его физических и психических сил. Необходимость освоения взрослого мира проходит в условиях опосредованной, а не прямой связи с миром, и разрешение этого противоречия достигается в игре .

Ребёнок «овладевает» взрослым как орудием в системе человеческих отношений, деятельности, общения, правил и норм. Социальная ситуация развития определяет основной путь, по которому ребёнок выстраивает социальный опыт (интериоризация). Это реализуется в ведущем виде деятельности: «В ней растущий человек проходит путь от саморазличения, самовосприятия через самоутверждение к самоопределению, социально ответственному поведению и самореализации» .

Как отмечает М.И. Лисина,становление личности в онтогенезе связано с развитием и сменой форм общения в продолжение деятельностного подхода, но имеющего свою специфику .

Появление общения обуславливается потребностью ребёнка в общении со взрослыми и на третьем году жизни - со сверстниками. Путём сравнения себя с другими, воспринимая свое отражение вдругом, через ответные реакции ребёнок способен осуществлять элементарную рефлексию. По мнению Е.Е. Кравцовой в ходе общения происходит освоение ближайшей зоны развития - рефлексии, и центральное психологическое новообразование - обобщение переживания должно быть соотнесено с общением ребёнка .

М.И. Лисина отмечает, что процесс самопознания и самооценки совершается в общении через посредство другого человека и с его помощью. В контактах со взрослыми ребёнок сравнивает себя с образцом, со сверстниками - с равными себе .

Вопросы внутреннего самоопределения ребенка, соотношения внешних воздействий и внутренних условий их реализации, внешних и внутренних детерминант, механизмы социального развития ребенка рассматривались в трудах С.Л. Рубинштейна, В.Н. Мясищева, А.В. Запорожца и др.

Для того чтобы социализация ребенка проходила наиболее успешно, необходимо овладение им общественно выработанных способов анализа окружающей действительности и освоение общественных отношений. Именно в дошкольном возрасте у ребенка интенсивно развиваются психические процессы, в том числе и воображение как основа творчества, созидания нового .

Воображение непосредственно связано со смысловой сферой ребенка и характеризуется тремя стадиями (одновременно и компонентами этой функции) в развитии: опора на наглядность (предметная среда), опора на прошлый опыт и особая внутренняя позиция ребенка, которая формируется к концу дошкольного возраста и получает дальнейшее развитие в младшем школьном возрасте.

Воображение служит инструментом познавательной деятельности и выполняет аффективную, защитную функцию: через самоутверждение себя в идеальных ситуациях, проигрывая их, ребенок освобождается от травмирующих моментов. Воображение является тем психологическим механизмом, который лежит в основе процесса становления произвольности в эмоциональной сфере .

Для адекватной самооценки ребенку необходимо уметь взглянуть на себя со стороны, что связано с развитием воображения и общения. Эти процессы являются предпосылками для развития рефлексии - новообразования младшего школьного возраста и зоны ближайшего развития для дошкольников. Изменения в самосознании происходят в результате изменений в других сферах. Индивидуальная рефлексия - итог развития общения с другими людьми. «Рефлексия - родовая способность человека, проявляющаяся в обращении сознания на самое себя, на внутренний мир человека и его место во взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной и преобразующей деятельности» .

Е.Л. Горлова прослеживает взаимодействие воображения и рефлексии. В онтогенетическом плане воображение выступает как основа возникновения рефлексии, последняя, в свою очередь, влияет на развитие воображения. Воображение обеспечивает рефлексии надситуативную ситуацию, где ребенок не зависит от конкретной ситуации и может сделать ее предметом анализа, исходя из особой внутренней позиции - высшего уровня развития воображения .

Механизмом, обеспечивающим индивиду интеграцию в область себе подобных, является механизм идентификации социальных ценностей в его сознании. В силу специфики развития психических процессов и функций идентификация дошкольника возможна на уровне эмпатийного переживания, возникающего в ходе отождествления себя с другими людьми. Ребенок чаще идентифицирует себя с объектом, вызывающим яркие эмоциональные реакции.

Таким образом, по отношению к социализации дошкольников, процесс идентификации следует рассматривать как акт инперсонального отождествления, в котором переживания других даны как собственные. Процесс интериоризации в данном случае рассматривается как отдельный механизм социализации, обусловленный действиями механизмов подражания, нормативной регуляции, идентификации.

К моменту окончания периода дошкольного детства (возраст шесть-семь лет) у ребенка возникает способность и потребность в социальной функции, он переживает себя в качестве социального индивида - субъекта социального действия. Причиной всему личностное новообразование кризиса этого возраста - особая внутренняя позиция: система потребностей, связанных с новой, общественно-значимой деятельностью - учением.

Познание ребенка старшего дошкольного возраста эмоционально: все, что с ним происходит, он запечатлевает в своей эмоциональной памяти. Поэтому познание социальной действительности начинается с непосредственного, эмоционально-чувственного восприятия. Факты действительности, вызывающие эмоциональный отклик, составляют основу накопления первого социального опыта с первых дней рождения ребенка.

Обучение и воспитание, в том числе и социальное, в настоящее время стали рассматриваться как средство развития не только индивида, но и члена социума, они отражают требования социума к личности, основанные на гуманизации и демократизации общества.

Социализация происходит на протяжении всей жизни человека, но основы его успешной реализации заложены в детстве. В дошкольном возрасте у ребенка возникает стремление к самостоятельной деятельности. Быть взрослым -- самая главная потребность ребенка, именно она руководит им в деятельности. Он начинает присваивать социальные роли, и чем успешнее будет этот процесс, тем более вероятно, что он и далее овладеет механизмом социализации, усвоит нормы социального поведения, разовьет качества личности, необходимые для него в будущем .

Стоит отметить, что этот процесс в дошкольном детстве остается не до конца изученным. В настоящий период проблеме социализации старших дошкольников уделено не столь много внимания. Большинство исследователей занимаются вопросами социализации подростков (В.Г. Бочарова, С.В. Сальцева, О.Л. Карпова и др. и молодежи (Ф.А. Мустаева, В.А. Кудинов, О.С. Коршунова, С.В. Бобрышов, Е.В. Титова и др.), однако данный процесс есть последствие раннего развития личности, где приходиться корректировать упущенное.

Процесс социализации в первую очередь осуществляется в семье, в учреждениях дошкольного и дополнительного образования. Система дошкольного образования имеет большой потенциал для социально-личностного развития, т.к. позволяет интегрировать образовательно-развивающую и социально-адаптирующую функции через систему различных кружков, студий.

Общие представления философов о социальном развитии детей отражены в работах А.Б. Невелева, В.С. Невелевой. В философии выделяются несколько подходов к понятию социального развития личности. Для нашего исследования наибольший интерес представляет: филогенетический (активное участие индивида в творческо-преобразовательной общественной деятельности) .

Так, ориентация на включение ребёнка в социальную жизнь отражает опыт педагогической деятельности А.С. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского, С.Т. Шацкого.

Готовность к социальным действиям рассматривается в работах Б.3. Вульфова, А.В. Волхова, М.И. Рожкова и др.; среда становится объектом целостного системного анализа: детский коллектив, обладающий признаками сложно организующихся систем, функционирующих в разных средах, в исследованиях А.Т. Хоакина, Л.И. Новикова, В.А. Сухомлинского. Современные исследования в данной области представлены в работах В. Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, Р. Р. Калининой, Н. Ф. Головановой.

Специфика старшего дошкольного возраста состоит в том, что социально ребенок развивается под воздействием взрослого, который вводит ребенка в социум. Последний сотрудничает с компетентными взрослыми, как член общества он включается в систему человеческих отношений с диалогом личностей, ценностными установками. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных установок происходит у дошкольника во взаимодействии со сверстниками, воспитателями, родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают посредниками, соучастниками по отношению к деятельности детей, чтобы помочь им в обретении собственного опыта .

Анализируя проблему социализации детей старшего дошкольного возраста, можно выделить следующее:

- - дошкольный возраст -- сенситивный период в социальном развитии человека;

- - социальное развитие -- это способность растущей личности адекватно ориентироваться в социальном мире, осознавать самоценность свою и окружающих, выражать чувства и отношения к культурным традициям и ценностям мира;

- - социальное развитие осуществляется в активной деятельности по освоению предметного мира и мира взаимоотношений между людьми, а также в ходе стихийного влияния социальных факторов и в организованном образовательном процессе;

- - целенаправленное социальное развитие предполагает саморазвитие ребенка, т.е. его личностное развитие как способность к самооценке и самоконтролю своих действий и поступков;

- - содержание социального развития определяется различными основаниями социальной идентификации в том или ином возрасте (видовая, родовая, половая, национальная, этническая, правовая);

- - эффективность социального развития предопределяется своевременным и качественным мониторингом результатов (с учетом особенностей каждого ребенка).

По мнению Д.И. Фельдштейна, ребёнок с момента рождения находится в очеловеченном мире, среди предметов, наполненных человеческим смыслом, имеющих социальные функции. Ребёнок применяет орудия и средства, созданные в истории человечества, овладевает языком как социально сформированным инструментом мышления, с помощью которого он усваивает человеческий опыт и общается с другими людьми .

Важным этапом на пути становления социального познания ребёнка становится переход представлений об окружающем мире на знаниевую основу, отличающуюся понятийно-смысловой насыщенностью. Роль и развитие обобщений в дошкольном возрасте подробно исследованы В.В. Давыдовым: в его исследованиях получили развитие основные положения Л.С. Выготского о возможностях и путях образования «житейских» и «научных» понятий у детей .

Специфика психического развития дошкольников накладывает отпечаток на психолого-педагогические особенности ознакомления детей с социальной действительностью (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн и др.).

Личность ребёнка формируется в предметной деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в общении, - посредством чего происходит становление ребёнка как субъекта жизнеосуществления.

Становления и овладение высшими психическими функциями (суть ядро личности), их социогенез происходит в процессе взаимодействия ребёнка с социальной действительностью в деятельности и общении; качественные возрастные новообразования являются показателями личностного развития.

Современные исследователи И.С. Кон, А.В. Мудрик, С.А. Козлова рассматривают социализацию ребёнка в триединстве её проявлений:

- - адаптации к социальному миру;

- - интеграции и принятия социального мира как данности;

- - дифференциации - способности и потребности изменять, преобразовывать социальную действительность, социальный мир и индивидуализироваться в нём.

Каждая стадия социализации детей старшего дошкольного возраста отличается его новым статусом во внутреннем (субъект, личность, индивидуальность) и внешнем планах развития (адаптивность, интегрированность, индивидуализированность). Единство внутреннего и внешнего содержания определяет стратегию развития - сначала жизнетворчество, потом социотворчество, и, наконец, культуротворчество .

Исходя из рассмотренных выше стадий социализации, устанавливаются следующие содержательные изменения культурогенеза (появление индивидуальности) детства - адаптация, освоение, усвоение, присвоение, культуротворчество, отличающиеся особой социальной ситуацией развития ребёнка во взаимодействии со значимым взрослым (взрослым миром) и детским сообществом (детским миром).

Ситуация адаптации связана с относительной обособленностью ребёнка и взрослого. В первую очередь, это характерно для процесса биологической адаптации ребёнка к условиям окружающей среды, что инициирует социальную адаптацию ребёнка во взаимодействии (при посредничестве) со взрослым. Здесь важно учитывать два специфических условия: во-первых, ребёнок изначально социален (т.е. максимально «зависим», нуждается во взрослом); во-вторых, процесс социализации в дошкольном возрасте характеризуется определённой социальной незрелостью ребёнка (не сформированы устойчивые социальные установки, недостаток объёма социального опыта и др.), что осложняет процесс его социальной адаптации, не позволяет ребёнку быть эффективным во всех проблемных ситуациях .

Процесс социализации ребёнка происходят под влиянием ряда факторов, определяющих направленность, динамику и характер ознакомления с социальной действительностью. Их учёт позволяет эффективно осуществлять управление процессом воспитания в ДОУ, а также прогнозировать траектории социального развития ребёнка.

Социальная действительность выступает составной частью культуры, презентует её в непосредственном виде. Для ребёнка социальная действительность как совокупность фактов, событий, предметов и явлений социального мира является объектом познания. Её освоение можно считать одним из первоначальных этапов социализации.

Общее для всех точек зрения на социализацию и включение в социальную действительность ребёнка - это то, что в ходе взаимодействия с социумом субъект социальной жизни окультуривается, персонализируется (проявляет себя как активную и изменяющую мир, других людей личность) и персонифицируется (становится индивидуальностью).

В процессе социализации детей выделяют следующие особенности:

- 1) в отличие от взрослых, которые изменяют своё поведение чаще, чем установки (т.е. способны к самоуправлению, индивидуально и социально значимому действию), у детей корректируются базовые ценностные ориентации, которые закрепляются на уровне эмоционально-ценностных отношений в процессе вхождения в социум;

- 2) взрослые способны оценивать социальные нормы, критически к ним относиться; дети усваивают их, как предписанные регуляторы поведения;

- 3) социализация детей строится на подчинении взрослым, выполнении определённых правил и требований (без оценочных и рефлексивных процессов);

- 4) социализация взрослых ориентирована на овладение определёнными навыками (операционно-техническая сфера), у детей ведущая роль принадлежит мотивации поведения (мотивационно-потребностная сфера).

Данная специфика социализации ребёнка требует специальной организации деятельности взрослых - комплексного сопровождения социального становления ребёнка в процессе его воспитания, образования и развития.

Анализ процесса социализации как педагогического явления (Л.П. Буева, Н.Ф. Голованова, О. Л. Карпова, Т.Г. Пташко и т.д.) и особенностей развития личности дошкольника (К.Б. Коваль, Н.Е. Щуркова, А.И. Щетинская и др.) позволяет представить особенности социально-личностных качеств дошкольника в виде структуры, включающей ряд взаимосвязанных компонентов.

По мнению А.А. Бодалева, А.В. Запорожца и других, мотивационно-эмоциональный компонент представляет собой систему проявлений мотивационно-потребностной сферы ребенка. Он включает в себя ориентацию на ценности, которые определяют избирательное отношение ребенка к ценностям общества. Человеческое существо, включаясь в жизнь общества, должно не только правильно воспринять предметы, социальные явления и события, понять их значение, но и «присвоить» их, сделать значимыми лично для себя, наполнить их смыслом. Еще В. Франкл утверждал, что смысл человеческой жизни не может быть дан «извне», но и не может быть «придуман» человеком; он должен быть «найден». Кроме того, для дошкольного возраста весьма существенным является эмоциональная составляющая данного компонента.

Как отмечают Ю.А. Аксёнова, Л.П. Буева, Э.А. Голубева, Ж. Пиаже, В.С. Юркевич, Р. Штайнер, коммуникативно-когнитивный компонент предполагает освоение определенного круга знаний об окружающей действительности, становление системы социальных представлений, обобщенных образов, вбирает в себя все многообразие форм и способов овладения языком и речью, другими видами коммуникации и использование их в игровой и театральной деятельности. Реализуется в значительной степени в процессе обучения и воспитания, включая чтение детской литературы, просмотр мультфильмов, реализация познавательных программ («АБВГдейка», «Угадайка», «Хочу все знать», «Самый умный» и др.).

Как утверждают Е.А. Ануфриев, Л.П. Станкевич, В.Я. Силе, деятельностно-творческий компонент выступает как обширная и разнообразная область действий, моделей поведения, которые усваивает ребенок: от навыков гигиены, бытового поведения до умений в различных видах трудовой деятельности. Кроме того, этот компонент предполагает освоение различных правил, норм, обычаев, табу, выработанных в процессе общественного развития, которые должны быть усвоены в ходе приобщения к культуре данного общества

Результатом социализации ребенка является социальный опыт, который он приобретает посредством деятельности и сформированные качества личности.

Личность ребёнка может нормально развиваться лишь в социальных условиях. Роль и влияние социального мира на жизнь, и развитие ребёнка может быть описана через совокупность факторов, обусловливающих процесс социализации подрастающего поколения.

Для понимания сущности процесса социализации необходимо разобраться в механизмах этого процесса. Среди отечественных авторов, дающих толкование механизмов процесса социализации, можно назвать А.В. Мудрика. Он выделяет в пространстве социализации факторы и способы. Среди факторов он называет макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы и субъективные факторы .

Микрофакторы - непосредственная среда жизнедеятельности ребёнка, ближайшее социальное окружение: семья, соседи, детское сообщество, микросоциум .

Микрофакторы (семья, сверстники, воспитатели) - самые весомые в первичной социализации ребёнка. Непосредственное окружение оказывает воздействие на формирование личности в процессе повседневной жизни. Семья реализует функционально социализацию и воспитание, обеспечивает комфорт, безопасность, психотерапию и эмоциональную защиту ребёнка. Механизмами семейной социализации, как и социализации вообще, являются естественное усвоение через подражание, усвоение норм и правил через взаимоотношения (общение и деятельность), полоролевая идентификация, общение со сверстниками .

Семья реализует социализацию и воспитание, обеспечивает комфорт, безопасность, психотерапию и эмоциональную защиту детей. Влияние на ребенка микрофаторов осуществляется через агентов социализации, т.е. лиц во взаимодействии, с которым протекает детская жизнь (родители, братья, сестры, родственники, сверстники, соседи, учителя). Ребенок в семье учится общению, приобретает первый социальный опыт, учится социальному ориентированию .

Кроме факторов существуют способы социализации: институциональный - через институты общества; традиционный - через семью и ближайшее социальное окружение; стилизованный - через возрастную субкультуру; межличностный - через значимых лиц; рефлексивный - индивидуально пережитый и осознанный опыт .

Разрешение возникающих противоречий позволяет ребёнку обретать динамическое равновесие с социальным миром, а, следовательно, и развиваться. Отечественная традиция в психолого-педагогических исследованиях выделяет основными формами развития ребёнка - деятельность и общение - стихийные и организованные виды активности ребёнка. Они, в свою очередь, выступают материальной основой реализации механизмов становления личности ребёнка.

Основные механизмы социализации связаны с деятельностной компонентой в развитии человека и их действие обусловлено характером взаимодействия и отношений ребёнка с окружающими, влиянием окружающей социальной и природной среды, наличным индивидуальным опытом ребёнка, культурой общества.

К ведущим феноменам социализации, по мнению Н.И. Шевандрина, следует отнести усвоение стереотипов поведения, действующих социальных норм, обычаев, интересов, ценностных ориентаций .

Социализация личности ребёнка старшего дошкольного возраста происходит под влиянием всех перечисленных выше факторов, и каждый ребенок, наряду с чертами, обусловленными непосредственным окружением, аккумулирует в себе многообразные культурно-исторические ценности, с данным окружением непосредственно не связанные. Это имеет большое значение, так как чем глубже и шире культурно-историческая перспектива личности, тем богаче и разностороннее она сама, тем менее зависит от своего непосредственного окружения (оно может быть различным и не всегда благоприятным) в определении своих жизненных перспектив.

Приобретаемый опыт взаимодействия ребенка старшего дошкольного возраста с социальной средой постепенно ложится в основу социального поведения, социальных оценок, осознания, понимания, принятия мира людей и приводит к социальному развитию, к социализации.

Изучение образовательной практики показывает, что традиционно вопросам социального воспитания детей дошкольного возраста не уделяется должного внимания, часто игнорируется влияние семьи на процесс социализации ребенка-дошкольника. Так как детский сад является одним из основных институтов социализации, представляется необходимым обратить внимание на совершенствование деятельности дошкольного образовательного учреждения по организации условий для успешной социализации ребёнка, охватывая развитие его поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, бытийной, морально-нравственной, межличностной сторон его жизни.

На наш взгляд, ДОУ должно организовывать процесс усвоения детьми дошкольного возраста ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического компонента их жизнедеятельности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Для достижения этого в дошкольном учреждении необходимо создать развивающую среду для насыщенного и безопасного жизнепроживания ребенка, сформировать представления о социальной действительности, эмоционально-ценностное отношение к ней, также необходимо включить ребенка в разнообразную деятельность и общение и на основе этого способствовать выработке творческой деятельности, закреплению знаний и формированию личностных качеств.

Ребенок, родившись в человеческом обществе, в социальном мире, начинает его познавать с того, что близко, что доступно, с чем он непосредственно соприкасается, то есть с ближайшим социальным окружением, с которым он начинает взаимодействовать. Социальное воспитание и образование должно учитывать этот фактор. Необходимо опираться на то, что до пяти лет ребенок формирует представления о своем окружении. Его образование сводится к самоидентификации как члена семьи и выработке норм общения со взрослыми и своими товарищами. Содержание образования должно строиться на примере и имитации, включать в себя положительные и отрицательные образцы поведения. Основной канал познания организуется ребенком через игру.

По нашему мнению, важно, чтобы учебно-воспитательный процесс полноценно охватывал и использовал необходимые условия для полноценной реализации процесса социализации на этом и последующем возрастном этапе.

Таким образом, особенности процесса социализации детей старшего дошкольного возраста заключаются в следующем:

- - социализация детей старшего дошкольного возраста проходит несколько стадий: адаптация к социальному миру; интеграция и принятие социального мира как данности; дифференциация - способности и потребности изменять, преобразовывать социальную действительность, социальный мир и индивидуализироваться в нём;

- - процесс социализации в отличие от взрослых, которые изменяют своё поведение чаще, чем установки, у детей корректируются базовые ценностные ориентации, которые закрепляются на уровне эмоционально-ценностных отношений в процессе вхождения в социум; взрослые способны оценивать социальные нормы, критически к ним относиться; дети усваивают их, как предписанные регуляторы поведения;социализация детей строится на подчинении взрослым, выполнении определённых правил и требований (без оценочных и рефлексивных процессов);социализация взрослых ориентирована на овладение определёнными навыками (операционно-техническая сфера), у детей ведущая роль принадлежит мотивации поведения (мотивационно-потребностная сфера);

- - на процесс социализации детей старшего дошкольного возраста влияют несколько факторов: микрофакторы - непосредственная среда жизнедеятельности ребёнка, ближайшее социальное окружение: семья, соседи, детское сообщество, микросоциум; мезофакторы - этносоциокультурные условия региона, субкультуры, СМИ, типа поселения(мегаполис, средний город, малый город; портовый, промышленный, курортный центр, индустриально-культурный; село - большое, среднее, малое); макрофакторы - страна, этнос, общество, государство (как определённая социально-экономическая, социально-политическая система, в рамках которой протекает весь процесс жизнедеятельности личности); мегафакторы - космос, планета, мир, которые соотносятся с аспектами национального, регионального, континентального и глобального в развитии человека.

В следующем параграфе рассмотрим педагогические условия социализации детей старшего дошкольного возраста через игры с правилами.

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад№16 «Золотой ключик»

Сообщение на тему: « Что такое социализация дошкольника.

Игра – как форма социализации ребенка»

(к педсовету на тему: «Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной

социализации ребенка дошкольника»)

Подготовила:

Воспитатель

Май 2015 год

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКА В ДОУ

Игра – это продукт деятельности, посредством которой человек преобразует действительность и изменяет мир. Суть игры - в способности, отображая, преображать действительность. В игре впервые формируется и проявляется потребность ребёнка воздействовать на мир - в этом основное, центральное и самое общее значение игры. Она помогает психологической разрядке, гармоничному вхождению в мир человеческих отношений. Игра особенно важна для детей, которые познают окружающую действительность через воспроизведение в игровом процессе действий взрослых и отношений между ними. Игра необходима для физического, умственного и нравственного воспитания детей.

Игры у детей дошкольного возраста бывают очень разнообразными. Традиционно различают игры подвижные, ролевые, настольные и дидактические.

1. Подвижные игры. Они очень полезны для здоровья. Растущий детский организм не может долгое время сидеть на одном месте, ему нужно движение, высвобождение накопившейся энергии. И подвижные игры являются незаменимым способом этой энергетической разрядки и развития физических качеств младших школьников. Во многих проводится борьба за личное первенство или первенство коллектива. Кроме физических качеств, они развивают такие свойства личности, как смелость, выдержка, настойчивость.

2. Ролевые игры. Они отражают явления и процессы, которые дети наблюдают или о которых слышат из мира взрослых. В этих играх каждый ребенок берет себе определенную роль, например врача, учителя, пожарника, и изображает соответствующую деятельность. Иногда сюжет игры бывает заранее намечен, события и действия развертываются в определенном плане (сюжетные игры) .

3. Настольные игр. Полезны для расширения познавательных интересов и для умственного развития. К числу таких игр относятся лото с картинками, словесные игры со всякого рода загадками, шарадами, ребусами, игры-головоломки и т. п.

4. Дидактическая игра. Это активная учебная деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Так как дошкольники очень любят играть, процесс передачи системы знаний, умений и навыков в форме игры является наиболее эффективным. Такие виды игр помогают ребенку лучше усвоить учебный материал. Кроме того, они способствуют активному взаимодействию участников этих игр.

Игра позволяет ребенку получать и обобщать знания об окружающем мире, развивать у него чувство коллективизма, желание и умение помогать другим. Игра есть сильнейшее средство включения ребенка в систему отношений общества, которому он принадлежит, усвоения им культурных и духовных богатств. В игре, развиваются интеллектуальные, личностные качества и физические способности.

Проблемы социализации современных дошкольников

Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокультурных условиях, чем их ровесники 25-30 лет назад.

Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, технологизация детской субкультуры, отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребёнка в семье и другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей.

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад, и не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в семье, педагогические требования.

Как влияет технический прогресс на психику ребенка? Каков современный ребенок? Педагоги "нарисовали" портрет современного ребенка исходя из собственных наблюдений:

Данные исследования

: современный дошкольник!

Он развитый, любознательный, умный, эрудированный, раскрепощенный, свободный, импульсивный, капризный, плаксивый, драчливый, агрессивный, педагогически запущенный, воспитываемый телевизором.

- Дети хорошо информированы. Они рассуждают на "взрослые" темы, смотрят сериалы, разбираются в хитросплетениях сюжетный линий, хорошо запоминают все происходящее с героями страстей и подробно пересказывают серии бабушкам и мамам. Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о преждевременном взрослении современных детей. По нашему мнению, это "наслушанность", под которой, к сожалению или к счастью, нет опыта.

- У большой информируемости есть оборотная сторона. Современные дети в развитии мышления и умственных способностей отнюдь не опережают возраст. Более того, в связи с проблемами со здоровьем многие имеют задержку психического и речевого развития. - - Большинство детей 5 лет нуждаются в помощи логопеда. Современный ребенок дошкольник говорит много (если говорит), но плохо. Педагоги бъют тревогу. Самые низкие показатели выполнения программ обучения и воспитания чаще всего относятся к разделу "Развитие речи". Страдает не только раздел "Связная речь", но и "Словарь". Информированность детей не ведет к увеличению словарного запаса.

Современные дети часто не могут сконцентрироваться на каком-либо занятии, рассеянны, не проявляют интереса. Они находятся в постоянном, непрерывном движении, их трудно удержать на одном месте.

Такой диагноз как СДВГ (ГИПЕРАКТИВНОСТЬ) уже является нормой развития. Сейчас идет для детей большой поток информации (шумы, книги, ТВ, гаджеты, звуки на улице) – в результате в головном мозге детей недостаточность нейронных соединения, выхода для этого потока информации нет и поэтому эта информация выходит у современных детей через поведенческие реакции или дети часто болеют. Так же нейронные соединения разрушаются и питанием современного ребенка, продукты содержащие ГМО. Дети все впитывают как губка до 5 лет, у них защитные механизмы не сформированы до 5 лет.

Ребенок может одновременно слушать сказку и строить из конструктора, кушать. Подрастающее поколение обладает "клиповым сознанием", вскормленным рекламой и

музыкальными роликами.

Личностное развитие детей во все времена непосредственно связано с героями, на которых они равняются. Но герои книжек, мультфильмов в современном культурном пространстве резко отличаются от тех красивых, добрых, заботливых, любящих, ценящих дружбу, неагрессивных персонажей, на которых выросли родители нынешних дошкольников, их бабушки и дедушки. Чаще всего героями для дошкольников становятся персонажи западных мультфильмов с супер-способностями, которые далеко не всегда являются носителями духовных ценностей.

У современных детей резко снижена фантазия, творческая активность. Дети нацелены на получение быстрого и готового результата нажатием одной кнопки. Хотя современные дошкольники технически "подкованы", легко управляются с телевизором, электронными и компьютерными играми.

Развивающие и полезные игры и игрушки есть в каждом доме, поэтому современные дети рано научаются читать, писать, считать. Уже двухлетним малышам покупают «Азбуку», вешают на стену алфавит в картинках. НО у большинства детей головной мозг не созрел для восприятия информации и особенно большого объема информации, что ведет к поведенческим реакциям, заиканиям, и др психическим проблемам.

Для современного ребенка, особенно жителя большого города, природа выступает чуждой, неизвестной средой. Исчезло естественное детское "дворовое" сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со сверстниками. Игровая культура детства как основное условие развития личности ребенка искажена.

Серьезную проблему вызывает "уход" сюжетно-ролевой игры из жизни современного ребенка. Компьютер, телевизор прочно входят в жизнь малышей, заменяя семейное общение, чтение книг, бабушкины сказки, беседы с отцом.

Экспериментальные исследования сюжетно-ролевой игры у дошкольников 6-7 лет показали, что наивысшего уровня развития игра не достигает. Следовательно, не формируются на должном уровне школьная мотивация, обобщение, умение планировать, строить свои взаимоотношения со сверстниками. Результат – снижение показателей готовности к обучению в начальной школе.

На психические и личностные изменения современного ребенка, влияет ориентация общества, ограничение детской самостоятельности родителями. Итог – "омоложение" болезней, повышение тревожности и агрессивности, снижение контроля поведения иразвитие зависимостей. Появились дети, не желающие взрослеть, исследования показали, что это происходит, из-за "наследования опыта семейных неудач", происходящего вследствие переживания детьми родительских проблем в семейной и профессиональной сферах, привнесенных в повседневный быт ребенка. Идет информационная загруженность родителей, приходя домой они не могут не думать о работе, работу несет домой.

Жизнь детей в мегаполисе сопряжена с огромным риском и страхами родителей за их безопасность. По наблюдениям, малая доля детей старшего дошкольного возраста гуляют во дворе без сопровождения взрослых; самостоятельно; без участия взрослых решают конфликты во дворе, ходят в гости к друзьям.

Основная проблема современного дошкольника

– это то, что культурная среда, в которой он развивается, эксплуатация огромного потенциала его памяти происходит в ущерб жизненно необходимому в этом возрасте личностному становлению, социализации. В результате страдает развитие его самостоятельности и инициативности, произвольности, становления творческих потенциалов, воображения и фантазии.

Вот почему основной задачей воспитания дошкольников сегодня становится сохранение (и/или возрождение) условий, в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает собственное воображение и творческие способности. Где он экспериментирует, фантазирует, обсуждает, учится выстраивать отношения с людьми, сопереживать и находить свое место в коллективе, чувствует заботу о себе и пытается заботиться о других.

Сегодня важно обеспечить каждому ребенку внимание и заботу о его психическом и физическом здоровье и для этого совместными усилиями детского сада и семьи важно сформировать у малышей чувство эмоционального благополучия и психологического комфорта, чтоб он смог радостно и полноценно прожить самый, пожалуй, трудный и ответственный период своей жизни – детство. именно "здесь и сейчас" закладываются основы личности Человека будущего. И если мы, взрослые, не осознаем этого, нам не на что рассчитывать в будущем.

Психологические особенности социализации современных дошкольников

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) – это период больших перемен и подготовки к новому этапу детства – обучению в школе. Именно в этот период активно протекают процессы всестороннего развития ребенка, введения новых навыков, обучение новым знаниям. Одним из ответственных этапов развития современных дошкольников является социализация.

Что представляет собой процесс социализации дошкольника?

Процесс социализации детей дошкольного возраста – это усвоение и приобретение базовых навыков взаимодействия между членами общества.

Социализация необходима в первую очередь для того, чтобы подготовить маленького человека к жизни в группе людей, с которой он столкнется уже очень скоро, когда пойдет в школу.

Именно поэтому на данном этапе важно не изолировать ребенка от общества, а наоборот – посещать с ним детские коллективы, площадки, в детский сад, ходить в гости к друзьям и приглашать их к себе.

Социализация необходима для того, чтобы ребенок научился успешно и легко взаимодействовать с другими людьми, строить отношения.

Термин «социализация»

происходит от латинского слова socialis – общественный, что значит «процесс усвоения определённой системы знаний, норм и культурных ценностей, позволяющих растущему дошкольнику активно и компетентно участвовать в жизни общества»

Изучением процесса социализации личности на разных этапах развития общества занимались многие учёные. Среди них З. Фрейд, Ж. Пиаже, Б.Г. Ананьев, Б.П. Парыгин, С.Л. Рубинштейн, К.А. Альбуханова – Славская, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн и другие.

Главной целью социализации является

- становление основ ценностного отношения к элементам социальной культуры: толерантного – к людям разных национальностей, возрастным и гендерным ценностям, бережного и уважительного отношения к собственным этническим ценностям и достояниям истории, гуманного – к людям, природе, окружающему миру.

Рассмотрим психологические особенности социализации раннего, среднего и старшего дошкольного возраста.

1. Младший дошкольный возраст В этом возрастном периоде ребенок уже требует общества: он хочет общаться в коллективе сверстников, называет сверстников по имени, взрослых по имени отчеству. Понимает, кем он является (девочкой или мальчиком). Понимает оценку хороших и простых поступков. Ребёнок входит в детскую среду, приспосабливается в ней, принимает её нормы и правила, а родители в этом активно помогают Они подсказывают дошкольнику, как нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие игрушки, хорошо ли жадничать, нужно ли делиться, можно ли обижать детей, как быть терпеливым и вежливым, и прочее. И в этом возрасте является нормой, что ребенок может жадничать, брать чужие игрушки, обижаться и тд.

2. Средний дошкольный возраст. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что дети начинают задавать бесконечно количество вопросов обо всём на свете!). Общение дошкольника становится ярко эмоционально окрашенным, направленным на познание. Речь становится главным способом его общения.Трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими (упрямство, строптивость, конфликтность и др.) постепенно уходят. Принимает участие в играх с четкими правилами. Готов делиться игрушкой, угощениями. Проявляет чуткость к сверстнику и взрослому.

3. Старший дошкольный возраст. Коммуникация ребёнка приобретает личностную форму. В этом возрасте детей уже интересуют вопросы о сути человека. Дошкольник нуждается в объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке и понимании взрослых, ведь взрослый - образец для подражания. Глядя на взрослых, копируют их стиль общения, взаимоотношений с другими людьми, особенности их поведения. Это начало формирования своей индивидуальности. Высказывает свою точку зрения. Способен достичь конечного результата, довести дело до конца. Оценивает свои поступки и поступки сверстников. Понимает настроение и предлагает помощь.

Социализация ребёнка дошкольного возраста – явление многогранное, которое происходит под влиянием разных факторов: общества, семьи, в которой ребёнок воспитывается, среды, окружающей его.

Влияние семьи на процесс социализации каждого возрастного этапа дошкольника.

На процесс социализации влияет в первую очередь семья. Каждый из ее членов исполняет конкретные социальные роли, главные из них – это родительские роли. Общим в них является стремление к безопасности детей, уход и воспитание.

Как чрезмерная концентрация на ребенке, так и чрезмерное отдаление от него, отражаются отрицательно на процессах психоэмоционального и социального развития ребенка.

Неправильное отношение родителей, а также чрезмерно авторитарный или слишком либеральный стиль воспитания может вызвать различные нарушения и трудности в социальной адаптации.

В дошкольном возрасте дети, окруженные чрезмерной внимательностью родителей, или воспитывающиеся слишком свободно, как правило, инфантильные и не умеют налаживать положительные контакты со сверстниками, а также их эгоистическое отношение неизбежно приводит к неприятию их группой.

Младший дошкольный возраст показатели нормы социализации

Одним из основных показателей социального взросления маленького ребенка является его согласие ненадолго отпустить мать от себя, а также остаться в детском коллективе.

Не менее важным показателем развития социальных потребностей ребенка становится возникновение интереса к другим детям на улице или группе. Стремление к общению с другими детьми свидетельствует о том, что у малыша появляется свой круг интересов.

Владение ребенком основными навыками самообслуживания также свидетельствует о его готовности обходиться без посторонней помощи. Известно, что навыками самообслуживания быстрее овладевают именно социально активные дети, стремящиеся к самостоятельности и не испытывающие страха перед новым жизненным опытом.

В области социальных контактов между ребенком и его братьями и сестрами наблюдается зависимости, связанные с порядком рождения ребенка и полом.

В такой ситуации просыпается чувство зависти, а у младших деток даже агрессивное поведение в отношении нового члена семьи (они могут бить, щипать, забирать игрушки, и даже совершать попытки выбросить из коляски

У 3, 5 и 7-летних деток выраженность отрицательных эмоций в отношении братьев и сестер ослабевает, а в связи с этим контакты доброжелательные и позитивные, а дети 4 и 6-лет, более возбудимы в этот период, и вступают в частые конфликты с братьями и сестрами.

Преобладание негативных контактов, как правило, проходит с возрастом (5-6 лет), однако резкие ссоры или уничтожение предметов, являющихся собственностью братьев и сестер, и даже драки происходят также под конец дошкольного периода (6-7).

Игра и социализация дошкольников каждого возрастного этапа.

чаще проводят время в одиночной игре это норма. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.В то же время дети – среднего дошкольного возраста чаще предпочитают коллективные, командные формы развлечений. , заводят первых друзей, хотя такие отношения еще не прочные. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.

Дети старшего дошкольного возраста способны легко принимать участие в командных играх и развлекательных мероприятиях, для которых характерно определение общей цели и плана действий. Учатся сотрудничать, договариваться, а также распределяют социальные роли и правила поведения, связанные с определенными социальными ситуациями (покупка, посещение врача, путешествие).

Принимают эти роли в соответствии с полом: девочки играют женские роли, а мальчики – мужские.

Самостоятельность самоконтроль, правила поведения

Дети младшего дошкольного возраста - усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому

Дети среднего дошкольного возраста социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.

Одновременно в старших группах продолжается воспитание самостоятельности, которая должна стать отличительной чертой поведения ребенка 6-7 лет. Внимание педагога направляется на развитие инициативы, самоорганизации и самоконтроля. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми

Сочувствие и эмпатия дошкольников каждого возрастного этапа.

Норма социального поведения – это такое поведение, как сочувствие, оказание помощи, эмпатия.

С развитием ребенка способность к эмпатии возрастает. Дети младшего возраста чаще сочувствуют тому, что понимают исходя из собственного опыта.

Многие дети среднего дошкольного возраста уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесника. Так, они, например, радуются, когда воспитатель в детском саду хвалит их товарища, и расстраиваются или пытаются помочь, когда у него что-то не получается.

Дети старшего дошкольного возраста способны к эмпатии с лицами и фигурами, которые никогда не встречались в реальности, а поэтому сочувствуют героями сказок, фильмов.

Дети 6–7 лет обладают устойчивой способностью сопереживать другому. В ситуациях морального выбора дети проявляют высокую степень нравственной зрелости и эмоциональной отзывчивости, откликаются на страдания животных, на переживания героев книг.

Агрессия и социализация дошкольников.

Родители и воспитатели наблюдают у детей негативные проявления, такие как агрессия и отсутствие послушания. Под агрессией понимается действие, которое предпринимается с намерением причинить вред другим.

Дети проявляют две формы агрессии: инструментальную и враждебную. Агрессия инструментальная возникает в стремлении к достижению чего-то желаемого: предмета, пространства.

В этом случае ребенок может толкнуть другого ребенка, ударить - норма эта для младшего дошкольного возраста.

В свою очередь, агрессия враждебная, ее также называют «агрессией, ориентированной на человека» рассчитана на причинение боли другому человеку, как месть, как способ определения доминирования.

Агрессия инструментальная исчезает с возрастом, по мере того, как дети учатся вести себя в обществе. А агрессия, ориентированная на человека возрастает между 4 и 7 годами жизни ребенка – у среднего и старшего дошкольного возраста.

Перечислим основные признаки, характеризующие социальную неуверенность ребенка.

На вербальном уровне:

речь очень тихая, невнятная, с длинными паузами, часто с повторением одного и того же слова или, наоборот, громкая, быстрая, сбивчивая, несвязная;

рассказывает очень мало или вообще ничего;

зачастую не может выразить словами свое эмоциональное состояние;

вызывает затруднение просьба назвать себя по имени, назвать себя ласково

На не вербальном уровне:

пониженная моторная активность;

сидит тихо, старается не привлекать внимание;

часто плаксив и апатичен;

мимика лица или вялая или выражает гамму противоречивых эмоций, часто смущенная улыбка;

не может устанавливать контакт взглядом, не смотрит на партнера, отводит глаза.

На уровне социальных контактов:

неприсоединение к группе играющих детей;

разные формы отказа от контактов с чужими незнакомыми людьми;

нежелание расставаться с родителями или другими близкими взрослыми;

нежелание покинуть дом, общаться с друзьями;

неумение самоутверждаться – выдвинуть конкретные требования к окружающим, сказать «нет», при необходимости высказать свое мнение, критическое замечание, пойти на компромисс;

беспомощность, паника в трудных ситуациях.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства

Каким должен быть выпускник ДОО?

Проявляет инициативность, самостоятельность в разных видах деятельности

Доброжелательное отношение к себе и другим, к миру

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности

Способен договариваться, сопереживать неудачам и радоваться успехам других

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам поведения

Проявляет любознательность, задает вопросы сверстникам и взрослым

Способен ставить цели, делать выбор и принимать решение, оценивать свои действия

Принимать разные социальные роли, действовать в соответствии с ними и устанавливать отношения с разными людьми

Новой задачей ДОО становится организация дружественного социума на территории детского сада для развития социальных навыков у дошкольников. Вся жизнь ребенка в ДОО должна быть направлена на развитие личности ребенка и его взаимодействия с детьми и взрослыми.

В младшем дошкольном возрасте:

развивать у детей доброжелательное отношение к близким людям; пробуждать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, сверстников, героев сказок и др.; помогать осваивать способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном общении; приучать к выполнению элементарных правил поведения; развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в играх, сопереживать настроению сверстников; обогащать представления детей о людях (внешнем виде, половых различиях и др.), о семье.

В среднем дошкольном возрасте:

развивать у дошкольников умение понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию; расширять представления об окружающем мире; учить ориентироваться в правилах и нормах культуры поведения и общения; развивать эмоциональную отзывчивость.

В старшем дошкольном возрасте

: обогащать представления о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях; учить «прочитывать» 9 эмоции в мимике, жестах, интонации; побуждать к активному проявлению эмоциональной отзывчивости (пожалеть, утешить, угостить и др.); воспитывать культуру поведения и общения; углублять представления о семье, родственных отношениях; активно выражать доброе отношение к близким; знакомить с формами приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с просьбой; развивать самоконтроль над своими действиями; углублять представления о себе, своём организме, личностных качествах, возможностях, достижениях; развивать чувство самоуважения, собственного достоинства; направлять сознание, чувства и действия детей на совершение гуманных и справедливых поступков.