Основные абиотические факторы среды. Привет студент

Приспособления организмов к среде носят название адаптаций. Способность к адаптациям - одно из основных свойств жизни вообще, так как обеспечивает самую возможность ее существования, возможность организмов выживать и размножаться. Адаптации проявляются на разных уровнях: от биохимии клеток и поведения отдельных организмов до строения и функционирования сообществ и экологических систем. Адаптации возникают и изменяются в ходе эволюции видов.

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, называются экологическими факторами. Факторы среды многообразны. Они могут быть необходимы или, наоборот, вредны для живых существ, способствовать или препятствовать выживанию и размножению. Экологические факторы имеют разную природу и специфику действия. Экологические факторы делятся на абиотические и биотические, антропогенные.

Абиотические факторы - температура, свет, радиоактивное излучение, давление, влажность воздуха, солевой состав воды, ветер, течения, рельеф местности - это все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Биотические факторы - это формы воздействия живых существ друг на друга. Каждый организм постоянно испытывает на себе прямое или косвенное влияние других существ, вступает в связь с представителями своего вида и других видов, зависит от них и сам оказывает на них воздействие. Окружающий органический мир - составная часть среды каждого живого существа. Взаимные связи организмов - основа существования биоценозов и популяций; рассмотрение их относится к области синэкологии.

Антропогенные факторы - это формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни. Хотя человек влияет на живую природу через изменение абиотических факторов и биотических связей видов, антропогенную деятельность следует выделять в особую силу, не укладывающуюся в рамки этой классификации. Значение антропогенного влияния на живой мир планеты продолжает стремительно возрастать. Один и тот же фактор среды имеет различное значение в жизни совместно обитающих организмов разных видов. Например, сильный ветер зимой неблагоприятен для крупных, обитающих открыто животных, но не действует на более мелких, которые укрываются в норах или под снегом. Солевой состав почвы важен для питания растений, но безразличен для большинства наземных животных и т. л.

Изменения факторов среды во времени могут быть: 1) регулярно-периодическими, меняющими силу воздействия в связи со временем суток или сезоном года или ритмом приливов и отливов в океане; 2) нерегулярными, без четкой периодичности, например изменения погодных условий в разные годы, явления катастрофического характера - бури, ливни, обвалы и т. п.; 3) направленными на протяжении известных, иногда длительных, отрезков времени, например при похолодании или потеплении климата, зарастании водоемов, постоянном выпасе скота на одном и том же участке и т.п. Экологические факторы среды оказывают на живые организмы различные воздействия, т.е. могут влиять как раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических и биохимических функций; как ограничители, обусловливающие невозможность существования в данных условиях; как модификаторы, вызывающие анатомические и морфологические изменения организмов; как сигналы, свидетельствующие об изменениях других факторов среды.

Несмотря на большое разнообразие экологических факторов, в характере их воздействия на организмы и в ответных реакциях живых существ можно выявить ряд общих закономерностей.

1.Закон оптимума. Каждый фактор имеет лишь определенные пределы положительного влияния на организмы. Результат действия переменного фактора зависит прежде всего от силы его проявления. Как недостаточное, так и избыточное действие фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей. Благоприятная сила воздействия называется зоной оптимума экологического фактора или просто оптимумом для организмов данного вида. Чем сильнее отклонения от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организмы (зона пессимума). Максимально и минимально переносимые значения фактора - это критические точки, за пределами которых существование уже невозможно, наступает смерть. Пределы выносливости между критическими точками называют экологической валентностью (диапазоном толерантности) живых существ по отношению к конкретному фактору среды.

Представители разных видов сильно отличаются друг от друга как по положению оптимума, так и по экологической валентности. Так, например, песцы в тундре могут переносить колебания температуры воздуха в диапазоне около 80°С (от +30° до -55°С), тогда как тепловодные рачки Copilia mirabilis выдерживают изменения температуры воды в интервале не более 6°С (от 23° до 29°С). Появление в эволюции узких диапазонов толерантности можно рассматривать как форму специализации, в результате которой большая эффективность достигается в ущерб адаптивности и в сообществе увеличивается разнообразие.

Одна и та же сила проявления фактора может быть оптимальной для одного вида, пессимальной - для другого и выходить за пределы выносливости для третьего.

Широкую экологическую валентность вида по отношению к абиотическим факторам среды обозначают добавлением к названию фактора приставки "эври". Эвритермные виды - выносящие значительные колебания температуры, эврибатные - широкий диапазон давления, эвригалинные - разную степень засоления среды.

Неспособность переносить значительные колебания фактора, или узкая экологическая валентность, характеризуется приставкой "стено" - стенотермные, стенобатные, стеногалинные виды и т. д. В более широком смысле слова виды, для существования которых необходимы строго определенные экологические условия, называют стенобионтными, а те, которые способны приспосабливаться к разной экологической обстановке - эврибионтными.

2. Неоднозначность действия фактора на разные функции. Каждый фактор неодинаково влияет на разные функции организма. Оптимум для одних процессов может являться пессимумом для других. Так, температура воздуха от 40° до 45°С у холоднокровных животных сильно увеличивает скорость обменных процессов в организме, но тормозит двигательную активность, и животные впадают в тепловое оцепенение. Для многих рыб температура воды, оптимальная для созревания половых продуктов, неблагоприятна для икрометания, которое происходит в другом температурном интервале.

Жизненный цикл, в котором в определенные периоды организм осуществляет преимущественно те или иные функции (питание, рост, размножение, расселение и т. п.), всегда согласован с сезонными изменениями комплекса факторов среды. Подвижные организмы могут также менять места обитания для успешного осуществления всех своих жизненных функций. Период размножения является обычно критическим; в этот период многие факторы среды часто становятся лимитирующими. Пределы толерантности для размножающихся особей, семян, яиц, эмбрионов, проростков и личинок обычно уже, чем для неразмножающихся взрослых растений или животных. Так, взрослый кипарис может расти и на сухом нагорье и погруженным в воду, но размножается он только там, где есть влажная, но не заливаемая почва для развития проростков. Многие морские животные могут переносить солоноватую или пресную воду с высоким содержанием хлоридов, поэтому они часто заходят в реки вверх по течению. Но их личинки не могут жить в таких водах, так что вид не может размножаться в реке и не обосновывается здесь постоянно.

3. Изменчивость, вариабельность и разнообразие ответных реакций на действие факторов среды у отдельных особей вида.

Степень выносливости, критические точки, оптимальная и пессимальные зоны отдельных индивидуумов не совпадают. Эта изменчивость определяется как наследственными качествами особей, так и половыми, возрастными и физиологическими различиями. Например, у бабочки мельничной огневки - одного из вредителей муки и зерновых продуктов - критическая минимальная температура для гусениц -7°С, для взрослых форм -22°С, а для яиц -27°С. Мороз в 10°С губит гусениц, но не опасен для имаго и яиц этого вредителя. Следовательно, экологическая валентность вида всегда шире экологической валентности каждой отдельной особи.

4. К каждому из факторов среды виды приспосабливаются относительно независимым путем. Степень выносливости к какому-нибудь фактору не означает соответствующей экологической валентности вида по отношению к остальным факторам. Например, виды, переносящие широкие изменения температуры, совсем не обязательно должны также быть приспособленными к широким колебаниям влажности или солевого режима. Эвритермные виды могут быть стеногалинными, стенобатными или наоборот. Экологические валентности вида по отношению к разным факторам могут быть очень разнообразными. Это создает чрезвычайное многообразие адаптаций в природе. Набор экологических валентностей по отношению к разным факторам среды составляет экологический спектр вида.

5. Несовпадение экологических спектров отдельных видов. Каждый вид специфичен по своим экологическим возможностям. Даже у близких по способам адаптации к среде видов существуют различия в отношении к каким-либо отдельным факторам.

6. Взаимодействие факторов.

Оптимальная зона и пределы выносливости организмов по отношению к какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, с какой силой и в каком сочетании действуют одновременно другие факторы. Эта закономерность получила название взаимодействия факторов. Например, жару легче переносить в сухом, а не во влажном воздухе. Угроза замерзания значительно выше при морозе с сильным ветром, чем в безветренную погоду. Таким образом, один и тот же фактор в сочетании с другими оказывает неодинаковое экологическое воздействие. Наоборот, один и тот же экологический результат может быть получен разными путями. Например, увядание растений можно приостановить путем как увеличения количества влаги в почве, так и снижения температуры воздуха, уменьшающего испарение. Создается эффект частичного взаимозамещения факторов.

Вместе с тем взаимная компенсация действия факторов среды имеет определенные пределы, и полностью заменить один из них другим нельзя. Полное отсутствие воды или хотя бы одного из основных элементов минерального питания делает жизнь растения невозможной, несмотря на самые благоприятные сочетания других условий. Крайний дефицит тепла в полярных пустынях нельзя восполнить ни обилием влаги, ни круглосуточной освещенностью.

7. Правило ограничивающих (лимитирующих) факторов. Факторы среды, наиболее удаляющиеся от оптимума, особенно затрудняют возможность существования вида в данных условиях. Если хотя бы один из экологических факторов приближается или выходит за пределы критических величин, то, несмотря на оптимальное сочетание остальных условий, особям грозит гибель. Такие сильно уклоняющиеся от оптимума факторы приобретают первостепенное значение в жизни вида или отдельных его представителей в каждый конкретный отрезок времени.

Ограничивающие факторы среды определяют географический ареал вида. Природа этих факторов может быть различной. Так, продвижение вида на север может лимитироваться недостатком тепла, в аридные районы - недостатком влаги или слишком высокими температурами. Ограничивающим распространение фактором могут служить и биотические отношения, например занятость территории более сильным конкурентом или недостаток опылителей для растений.

Чтобы определить, сможет ли вид существовать в данном географическом районе, нужно в первую очередь выяснить, не выходят ли какие-либо факторы среды за пределы его экологической валентности, особенно в наиболее уязвимый период развития.

Организмы с широким диапазоном толерантности ко всем факторам обычно наиболее широко распространены.

8. Правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма. Вид организмов может существовать до тех пор и постольку, поскольку окружающая его природная среда соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям. Каждый вид живого возник в определенной среде, в той или иной степени приспособился к ней и дальнейшее его существование возможно лишь в ней или близкой среде. Резкое и быстрое изменение среды жизни может привести к тому, что генетические возможности вида окажутся недостаточными для приспособления к новым условиям.

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм.

Среда обитания - это та часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует. Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. Любое живое существо живет в сложном и меняющемся мире, постоянно приспосабливаясь к нему и регулируя свою жизнедеятельность в соответствии с его изменениями и потребляя поступающие извне материю, энергию, информацию.

Приспособления организмов к среде носят название адаптации. Способность к адаптациям - одно из основных свойств жизни вообще, так как обеспечивает самую возможность ее существования, возможность организмов выживать и размножаться. Адаптации проявляются на разных уровнях: от биохимии клеток и поведения отдельных организмов до строения и функционирования сообществ и экологических систем. Адаптации возникают и изменяются в ходе эволюции видов.

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, называются экологическими факторами. Факторы среды многообразны. Они могут быть необходимы или, наоборот, вредны для живых существ, способствовать или препятствовать выживанию и размножению. Экологические факторы имеют разную природу и специфику действия. Экологические факторы делятся на абиотические, биотические и антропогенные.

Абиотические факторы - температура, свет, радиоактивное излучение, давление, влажность воздуха, солевой состав воды, ветер, течения, рельеф местности - это все свойства неживой

природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Биотические факторы - это формы воздействия живых существ друг на друга. Каждый организм постоянно испытывает на себе прямое или косвенное влияние других существ, вступает в связь с представителями своего вида и других видов - растениями, животными, микроорганизмами, зависит от них и сам оказывает на них воздействие. Окружающий органический мир - составная часть среды каждого живого существа.

Взаимные связи организмов - основа существования биоценозов и популяций; рассмотрение их относится к области синэкологии.

Антропогенные факторы - это формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни. В ходе истории человечества развитие сначала охоты, а затем сельского хозяйства, промышленности, транспорта сильно изменило природу нашей планеты. Значение антропогенных воздействий на весь живой мир Земли продолжает стремительно возрастать.

Хотя человек влияет на живую природу через изменение абиотических факторов и биотических связей видов, деятельность людей на планете следует выделять в особую силу, не укладывающуюся в рамки этой классификации. В настоящее время практически вся судьба живого покрова Земли и всех видов организмов находится в руках человеческого общества, зависит от антропогенного влияния на природу.

Один и тот же фактор среды имеет различное значение в жизни совместно обитающих организмов разных видов. Например, сильный ветер зимой неблагоприятен для крупных, обитающих открыто животных, но не действует на более мелких, которые укрываются в норах или под снегом. Солевой состав почвы важен для питания растений, но безразличен для большинства наземных животных и т. п.

Изменения факторов среды во времени могут быть: 1) регулярно-периодическими, меняющими силу воздействия в связи со временем суток или сезоном года, или ритмом приливов и отливов в океане; 2) нерегулярными, без четкой периодичности, например без изменения погодных условий в разные годы, явления катастрофического характера - бури, ливни, обвалы и т.п.; 3) направленными на протяжении известных, иногда длительных отрезков времени, например, при похолодании или потеплении климата, зарастании водоемов, постоянном выпасе скота на одном и том же участке и т.п.

Экологические факторы среды оказывают на живые организмы различные воздействия, т.е. могут влиять как раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических и биохимических функций; как ограничители, обусловливающие невозможность существования в данных условиях; как модификаторы, вызывающие анатомические и морфологические изменения организмов; как сигналы, свидетельствующие об изменениях других факторов среды.

Несмотря на большое разнообразие экологических факторов, в характере их воздействия на организмы и в ответных реакциях живых существ можно выявить ряд общих закономерностей.

Приведем наиболее известные.

Закон минимума Ю. Либиха (1873):

- а) выносливость организма определяется слабым звеном в цепи его экологических потребностей;

- б) все условия среды, необходимые для поддержания жизни, имеют равную роль (закон равнозначности всех условий жизни) , любой фактор может ограничивать возможности существования организма.

Закон ограничивающих факторов, или закон Ф. Блехмана (1909): факторы среды, имеющие в конкретных условиях максимальное значение, особенно затрудняют (ограничивают) возможности существования вида в данных условиях.

Закон толерантности В.Шелфорда (1913): ограничивающим фактором жизни организма может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между которыми определяет величину выносливости организма к этому фактору.

В качестве примера, поясняющего закон минимума, Ю.Либих рисовал бочку с отверстиями, уровень воды в которой символизировал выносливость организма, а отверстия - экологические факторы.

Закон оптимума: каждый фактор имеет лишь определенные пределы положительного влияния на организмы.

Результат действия переменного фактора зависит, прежде всего от силы его проявления. Как недостаточное, так и избыточное действие фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей. Благоприятная сила воздействия называется зоной оптимума экологического фактора, угнетающее действие данного фактора на организмы

(зона пессимума). Максимально и минимально переносимые значения фактора - это критические точки, за пределами которых существование уже невозможно, наступает смерть. Пределы выносливости между критическими точками называют экологической валентностью живых существ по отношению к конкретному фактору среды.

Представители разных видов сильно отличаются друг от друга как по положению оптимума, так и по экологической валентности.

Примером такого рода зависимости может служить следующее наблюдение. Среднесуточная физиологическая потребность во фторе взрослого человека составляет 2000-3000 мкг, причем 70 % этого количества человек получает с водой и только 30 % с пищей. При длительном употреблении воды, бедной солями фтора (0,5 мг/дм 3 и меньше), развивается кариес зубов. Чем меньше концентрация фтора в воде, тем выше заболеваемость населения кариесом.

Высокие концентрации фтора в питьевой воде также приводят к развитию патологии. Так, при концентрации его более 15 мг/дм 3 возникает флюороз - своеобразная крапчатость и буроватая окраска зубной эмали, зубы постепенно разрушаются.

Рис. 3.1. Зависимость результата действия экологического фактора от его интенсивности или просто оптимумом , для организмов данного вида. Чем сильнее отклонения от оптимума, тем больше выражено

Неоднозначность действия фактора на разные функции. Каждый фактор неодинаково влияет на разные функции организма. Оптимум для одних процессов может являться пессимумом для других.

Правило взаимодействия факторов. Сущность его заключается в том, что одни факторы могут усиливать или смягчать силу действия других факторов. Например, избыток тепла может в какой-то мере смягчаться пониженной влажностью воздуха, недостаток света для фотосинтеза растений - компенсироваться повышенным содержанием углекислого газа в воздухе и т.п. Из этого, однако, не следует, что факторы могут взаимозаменяться. Они не взаимозаменяемы.

Правило лимитирующих факторов: фактор , находящийся в недостатке или избытке (вблизи критических точек),отрицательно влияет на организмы и, кроме того, ограничивает возможность проявления силы действия других факторов, в том числе и находящихся в оптимуме. Например, если в почве имеются в достатке все, кроме одного, необходимые для растения химические элементы, то рост и развитие растения будут обусловливаться тем из них, который находится в недостатке. Все другие элементы при этом не проявляют своего действия. Лимитирующие факторы обычно обусловливают границы распространения видов (популяций), их ареалы. От них зависит продуктивность организмов и сообществ. Поэтому крайне важно своевременно выявлять факторы минимального и избыточного значения, исключать возможности их проявления (например, для растений - сбалансированным внесением удобрений).

Человек своей деятельностью часто нарушает практически все из перечисленных закономерностей действия факторов. Особенно это относится к лимитирующим факторам (разрушение местообитаний, нарушение режима водного и минерального питания растений и т.п.).

Чтобы определить, сможет ли вид существовать в данном географическом районе, нужно в первую очередь выяснить, не выходят ли какие-либо факторы среды за пределы его экологической валентности, особенно в наиболее уязвимый период развития.

Выявление ограничивающих факторов очень важно в практике сельского хозяйства, так как направив основные усилия на их устранение, можно быстро и эффективно повысить урожайность растений или производительность животных. Так, на сильнокислых почвах урожай пшеницы можно несколько увеличить, применяя разные агрономические воздействия, но наилучший эффект будет получен только в результате известкования, которое снимет ограничивающее действие кислотности. Знание ограничивающих факторов, таким образом, - ключ к управлению жизнедеятельностью организмов. В разные периоды жизни особей в качестве ограничивающих выступают различные факторы среды, поэтому требуется умелое и постоянное регулирование условий жизни выращиваемых растений и животных.

Закон максимизации энергии, или закон Одумов: выживание одной системы в соперничестве с другими определяется наилучшей организацией поступления в нее энергии и использования ее максимального количества наиболее эффективным способом. Этот закон справедлив и в отношении информации. Таким образом, наилучшими шансами на самосохранение обладает система, которая в наибольшей степени способствует поступлению, выработке и эффективному использованию энергии и информации. Любая природная система может развиваться только за счет использования материально-энергетических и информационных возможностей окружающей среды. Абсолютно изолированное развитие невозможно.

Этот закон имеет важное практическое значение из-за основных следствий:

- а) абсолютно безотходное производство невозможно , поэтому важно создавать малоотходные производства с малой ресурсоемкостью как на входе, так и на выходе (экономность и незначительные выбросы). Идеальным на сегодняшний день являются создание циклического производства (отходы одного производства служат сырьем для другого и т.д.) и организация разумного захоронения неизбежных остатков, нейтрализация неустраняемых энергетических отходов;

- б) любая развитая биотическая система, используя и видоизменяя среду жизни, представляет потенциальную угрозу менее организованным системам. Поэтому в биосфере невозможно повторное зарождение жизни - она будет уничтожена существующими организмами. Следовательно, воздействуя на среду обитания, человек должен нейтрализовать эти воздействия, поскольку они могут оказаться разрушительными для природы и самого человека.

Закон ограниченности природных ресурсов. Правило одного процента. Поскольку планета Земля представляет собой естественное ограниченное целое, то на ней не могут существовать бесконечные части, поэтому все природные ресурсы Земли являются конечными. К неисчерпаемым ресурсам можно отнести энергетические, полагая, что энергия Солнца дает практически вечный источник получения полезной энергии. Ошибка здесь заключается в том, что при таких рассуждениях не учитываются ограничения, накладываемые самой энергетикой биосферы. Согласно правилу одного процента изменение энергетики природной системы в пределах 1 % выводит ее из равновесного состояния. Все крупномасштабные явления на поверхности Земли (мощные циклоны, извержения вулканов, процесс глобального фотосинтеза) имеют суммарную энергию, не превышающую 1 % от энергии солнечного излучения, падающего на поверхность Земли. Искусственное же привнесение энергии в биосферу в наше время достигло значений, близких к предельным (отличающихся от них не более чем на один математический порядок - в 10 раз).

Световой режим. Экологические адаптации растений

и животных к световому режиму наземной среды

Солнечная радиация. Всем живым организмам для осуществления процессов жизнедеятельности необходима энергия, поступающая извне. Основным источником ее является солнечная радиация, на которую приходится около 99,9 % в общем балансе энергии Земли. Если принять солнечную энергию, достигающую Земли, за 100%, то примерно 19% ее поглощается при прохождении через атмосферу, 33 % отражается обратно в космическое пространство и 47% достигает земной поверхности в виде прямой и рассеянной радиации. Прямая солнечная радиация - это континуум электромагнитного излучения с длинами волн от 0,1 до 30000 нм. На ультрафиолетовую часть спектра приходится от 1 до 5 %, на видимую - от 16 до 45 % и на инфракрасную - от 49 до 84 % потока радиации, падающего на Землю. Распределение энергии по спектру существенно зависит от массы атмосферы и меняется при различных высотах Солнца. Количество рассеянной радиации (отраженные лучи) возрастает с уменьшением высоты стояния Солнца и увеличением мутности атмосферы. Спектральный состав радиации безоблачного неба характеризуется максимумом энергии в 400 - 480 нм.

Действие разных участков спектра солнечного излучения на живые организмы. Среди ультрафиолетовых лучей (УФЛ) до поверхности Земли доходят только длинноволновые (290 - 380 нм), а коротковолновые, губительные для всего живого, практически полностью поглощаются на высоте около 20 - 25 км озоновым экраном - тонким слоем атмосферы, содержащим молекулы О 3 . Длинноволновые УФЛ, обладающие большой энергией фотонов, имеют высокую химическую активность. Большие дозы их вредны для организмов, а небольшие необходимы многим видам. В диапазоне 250 - 300 нм УФЛ оказывают мощное бактерицидное действие и вызывают у животных образование из стеролов антирахитичного витамина D; при длине волны 200 - 400 нм - у человека загар, который является защитной реакцией кожи. Инфракрасные лучи с длиной волны более 750 нм оказывают тепловое действие.

Видимая радиация несет приблизительно 50% суммарной энергии. С областью видимой радиации, воспринимаемой человеческим глазом, почти совпадает физиологическая радиация (ФР) (длина волны 300 - 800 нм), в пределах которой выделяют область фотосинтетически активной радиации ФАР (380-710 нм). Область ФР можно условно разделить на ряд зон: ультрафиолетовую (менее 400 нм), сине-фиолетовую (400 - 500 нм), желто-зеленую (500 - 600 нм), оранжево-красную (600 - 700 нм) и дальнюю красную (более 700 нм).

Самое большое значение имеет свет в воздушном питании растений в использовании ими солнечной энергии для фотосинтеза. С этим связаны основные адаптации растений по отношению к свету.

Температурные границы существования видов.

Пути их приспособления к колебаниям температуры

Температура отражает среднюю кинетическую скорость атомов и молекул в какой-либо системе. От температуры окружающей среды зависит температура организмов и, следовательно, скорость всех химических реакций, составляющих обмен веществ.

Поэтому границы существования жизни - это температуры, при которых возможно нормальное строение и функционирование белков, в среднем от 0 до +50 °С. Однако целый ряд организмов обладает специализированными ферментными системами и приспособлен к активному существованию при температуре тела, выходящей за указанные пределы.

Влажность. Адаптации организмов к водному режиму

наземно-воздушной среды

Протекание всех биохимических процессов в клетках и нормальное функционирование организма в целом возможны только при достаточном обеспечении его водой - необходимым условием жизни.

Дефицит влаги - одна из наиболее существенных особенностей наземно-воздушной среды жизни. Вся эволюция наземных организмов шла под знаком приспособления к добыванию и сохранению влаги. Режимы влажности среды на суше очень разнообразны - от полного и постоянного насыщения воздуха водяными парами в некоторых районах тропиков до практически полного их отсутствия в сухом воздухе пустынь. Велика также суточная и сезонная изменчивость содержания водяных паров в атмосфере. Во-дообеспечение наземных организмов зависит также от режима выпадения осадков, наличия водоемов, запасов почвенной влаги, близости грунтовых вод и т. п. Это привело к развитию у наземных организмов множества адаптации к различным режимам водообес-печения.

Воздух как экологический фактор для наземных

организмов

Наземно-воздушная среда самая сложная по экологическим условиям. Жизнь на суше потребовала таких приспособлений, которые оказались возможными лишь при достаточно высоком уровне организации растений и животных.

Плотность воздуха. Низкая плотность воздуха определяет его малую подъемную силу и незначительную опорность. Обитатели воздушной среды должны обладать собственной опорной системой, поддерживающей тело: растения - разнообразными механическими тканями, животные - твердым или значительно реже гидростатическим скелетом. Кроме того, все обитатели воздушной среды тесно связаны с поверхностью земли, которая служит им для прикрепления и опоры. Жизнь во взвешенном состоянии в воздухе невозможна.

Правда, множество микроорганизмов и животных, споры, семена и пыльца растений регулярно присутствуют в воздухе и разносятся воздушными течениями, многие животные способны к активному полету, однако у всех этих видов основная функция их жизненного цикла - размножение - осуществляется на поверхности Земли. Для большинства из них пребывание в воздухе связано только с расселением или поиском добычи.

Малая плотность воздуха обусловливает низкую сопротивляемость передвижению. Поэтому многие наземные животные использовали это свойство воздушной среды в ходе эволюции, приобретя способность к полету. К активному полету способны 75 % видов всех наземных животных, преимущественно насекомые и птицы, но встречаются летуны и среди млекопитающих и рептилий. Летают наземные животные в основном с помощью мускульных усилий, но некоторые могут и планировать за счет воздушных течений.

Газовый состав воздуха. Кроме физических свойств воздушной среды для существования наземных организмов чрезвычайно важны ее химические особенности. Газовый состав воздуха в приземном слое атмосферы довольно однороден в отношении содержания главных компонентов (азот - 75,5, кислород - 23,2, аргон - 1,28, углекислый газ - 0,046%) благодаря высокой диффузионной способности газов и постоянному перемешиванию конвекционными и ветровыми потоками. Кислород из-за постоянно высокого его содержания в воздухе не является фактором, лимитирующим жизнь в наземной среде.

Азот воздуха для большинства обитателей наземной среды представляет инертный газ, но ряд микроорганизмов (клубеньковые бактерии, азотобактерии, клостридии, сине-зеленые водоросли и др.) обладают способностью связывать его и вовлекать в биологический круговорот.

Местные примеси, поступающие в воздух, также могут существенно влиять на живые организмы. Это особенно относится к ядовитым газообразным веществам - метану, оксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, сероводороду, соединениям хлора, а также к частицам пыли, сажи и т.п., засоряющим воздух в промышленных районах. Основной современный источник химического и физического загрязнения атмосферы - антропогенный: работа различных промышленных предприятий и транспорта, эрозия почв и т.п. Оксид серы SO 2 , например, ядовит для растений даже в концентрациях от одной пятидесятитысячной до одной миллионной от объема воздуха. Вокруг промышленных центров, загрязняющих атмосферу этим газом, погибает почти вся растительность. Некоторые виды растений особо чувствительны к SO 2 и служат чутким индикатором его накопления в воздухе. Например, лишайники погибают даже при следах оксида серы в окружающей атмосфере. Присутствие их в лесах вокруг крупных городов свидетельствует о высокой чистоте воздуха. Устойчивость растений к примесям в воздушной среде учитывают при подборе видов для озеленения населенных пунктов. Чувствительны к задымлению, например, обыкновенная ель и сосна, клен, липа, береза. Наиболее устойчивы туя, тополь канадский, клен американский, бузина и некоторые другие.

Кислородный режим воды. В насыщенной кислородом воде содержание его не превышает 10 мл в 1 л, это в 21 раз ниже, чем в атмосфере. Поэтому условия дыхания обитателей водной среды значительно усложнены. Кислород поступает в воду в основном как продукт фотосинтеза, осуществляемого водорослями, и путем диффузии из воздуха. Поэтому верхние слои водной толщи, как правило, богаче этим газом, чем нижние. С повышением температуры и солености воды концентрация в ней кислорода понижается. В слоях, более заселенных животными и бактериями, может создаваться резкий дефицит О 2 из-за усиленного его потребления. Например, в Мировом океане богатые жизнью глубины от 50 до 1000 м характеризуются резким ухудшением аэрации: она в 7 - 10 раз ниже, чем в поверхностных водах, заселенных фитопланктоном. Около дна водоемов условия могут быть близки к анаэробным.

Под экологическим фактором понимают любой элемент иди свойство среды, способное оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы.

Вэтом разделе рассмотрены общие закономерности действия экологических факторов на живые организмы.

Для разных видов растений и животных условия, в которых онимогут существовать, неодинаковы. Например, некоторые предпочитают очень влажную почву, другие - относительно сухую. Приспособление организмов к среде называется адаптацией. Способность к адаптации - одно из основных свойствживых организмов, обеспечивающих самую возможность их существования, выживания и размножения. Адаптации проявляются на разных уровнях организации живой материи - от молекулярно-биохимического и клеточного до популяционно-видового и биоценотического. Все приспособления различных организмов к существованию в конкретных условиях среды обитания выработались в процессе эволюции. В результате для каждой биогеографической зоны сформировались специфические комплексы растений и животных.

Классификация экологических факторов:

абиотические (факторы неживой природы, или физико-химические факторы) - комплекс условий неорганической среды, влияющих на организм. К ним относятся химические, физические, климатические, атмосферные, почвенные (эдафические), геоморфологические, гидрологические, геофизические и другие параметры среды;

биотические (факторы живой природы) - влияние одних организмов или их сообществ на другие;

антропогенные - факторы, обусловленные человеческой. деятельностью. Среди них выделяют антропогенные факторы прямого действия, например, изъятие биомассы при добыче морепродуктов, охоте и вырубке лесов, изменение кормовых угодий, мелиорации,. осушение и пр.) и антропотехногенные или факторы косвенного влияния, вызванные процессами урбанизации территории и загрязнением среды обитания отходами промышленного производства. Существует классификация экологических факторов по периодичности и направленности их действия, по степени адаптации к ним организмов:

факторы, действующие строго периодически (смена времени суток, сезонов года, приливно-отливные явления и пр.);

факторы, действующие без строгой периодичности, но повторяющиеся время от времени (погодные явления, наводнения, ураганы, землетрясения т. п.);

факторы направленного действия, которые обычно изменяются в одном направлении (потепление и похолодание климата, зарастание водоемов, заболачивание территорий и т. п.);

факторы неопределенного действия, например антропогенные факторы, действие которых изменяется в зависимости от их концентрации (химические) или интенсивности воздействия (физические). Из перечисленных факторов организмы легче всего адаптируются к действующим строго периодически или к факторам направленного действия. Наибольшие трудности для адаптации организмов представляют факторы неопределенного действия.

Общие закономерности действия факторов среды на организмы. Какими бы разными по природе ни были экологические факторы, результаты их воздействия сравнимы, поскольку они всегда выражаются в изменении интенсивности жизнедеятельности организмов, изменении скорости синтеза и распада органических веществ в организмах, что, в конечном счете, всегда приводит к изменению биомассы и численности организмов в популяции.

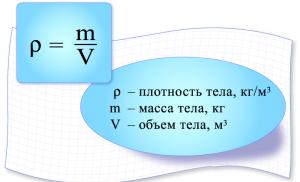

Каждый экологический фактор имеет количественное значение. При определенном диапазоне значений экологического фактора создаются условия, к которым конкретный организм наиболее приспособлен, т. е. активно растет, развивается и размножается. Эти условия называются оптимальными, а соответствующая им область на шкале значений фактора - зоной оптимума , или зоной нормальной жизнедеятельностью организма (рис. 4.1). Чем больше отличаются значения экологического фактора от оптимального уровня, тем сильнее угнетается жизнедеятельность. Диапазон значений фактора, за границами которого нормальная жизнедеятельность организмов становится невозможной, называется пределами выносливости; при этом различают нижний и верхний пределы выносливости. Между зоной оптимума и пределами выносливости (устойчивости) находятся зоны угнетения {пессимума), которые вызывают стрессовые состояния организма. При значении фактора, близком к пределам выносливости, организм может существовать лишь непродолжительное время. Диапазон значений факторов, находящихся за пределами выносливости, называется летальными зонами.

Таким образом, для каждого вида растений или животных существуют оптимум, стрессовые зоны, пределы устойчивости или выносливости и летальные зоны для каждого экологического фактора среды.

Зоны оптимума для различных видов неодинаковы. Организмы, выдерживающие большие вариации значений действующего фактора без существенных изменений процессов жизнедеятельности, относятся к группе эврибионтов (от греч. eurys - широкий и греч. bion - элемент жизни), а организмы с узким пределом выносливости по отношению к этому же фактору называются стенобионтами (от греч. stenos узкий). Свойство организмов адаптироваться к тому или иному диапазону зону факторов среды называется экологической пластичностью или экологической валентностью. Чем шире диапазон значении экологического фактора, в пределах которого данный организм может существовать, тем больше его экологическая пластичность.

Например, у пресноводных организмов нормальная жизнедеятельность сохраняется при сравнительно низкой солености воды, а для большинства обитателей моря - при высокой концентрации Солей в окружающей водной среде. Иначе говоря, морские организмы «узко специализированы» в отношении солености. В то же время отдельные виды морских организмов (трехиглая колюшка, личинки некоторых рыб, крабов, креветок, рачок Артемия) могут жить как в пресных, так и в соленых водах, т. е. являются эвригалинными организмами. Таким образом, подобным видам свойственна высокая экологическая пластичность по отношению к солености.

Эврибионтность и стенобионтность характеризуют различные типы приспособленности организмов к среде обитания. Виды, длительное время развивающиеся в относительно стабильных условиях, утрачивают экологическую пластичность и вырабатывают черты стенобионтности («узкой специализации»), что характерно для водных организмов. Виды, существующие в более изменчивой среде обитания (наземно-воздушная среда), приобретают повышенную экологическую пластичность и становятся эврибионтами (рис. 4.2).

Рис. 4.2 . Экологическая пластичность видов:

опт. - оптимальные значение фактора; мин., - минимальные

значения фактора; макс. - максимальные значения фактора

Для того чтобы выразить отношение организмов к колебаниям определенного фактора, в экологии существует ряд терминов:

Стенотермный - эвритермный (в отношении температуры);,

Стеногалинный - эвригалинный (в отношении солености);

Стенофагный - эврифагный (в отношении разнообразия питательных ресурсов) и пр.

По отношению ко всем экологическим факторам среды эврибионтность встречается редко. Чаше всего эври- и стенобионтность проявляется по отношению к одному фактору. Растение, являясь эвритермным (живущем в широком температурном диапазоне), может быть стеногигробионтом, т. е. менее стойким к колебаниям влажности. Эврибионтность, как правило, способствует более широкому географическому распространению определенных видов (многие простейшие, грибы, микроорганизмы).

Лимитирующие факторы среды. Любое условие (фактов) среды, приближающееся к пределу устойчивости (толерантности) или превышающее его, называется ограничивающим (лимитирующим) условием, или лимитирующим фактором. При стационарном (стабильном) состоянии экологических факторов лимитирующим будет тот из них, значение которого наиболее близко к необходимому минимуму. Эта концепция известна как «закон минимума» Либиха.

Идея о том, что выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей, впервые была высказана немецким агрохимиком Ю. Либихом в середине XIX в., когда он изучал влияние количественного содержания биогенных элементов почвы (азота, фосфора, кальция, калия и пр.) на рост сельскохозяйственных растений и сделал важный вывод о том, что «рост растения зависит от того элемента питания, который присутствует в минимальном количестве».

В качестве наглядной иллюстрации так называемого закона минимума можно привести бочку с водой, у которой доски, образующие боковую поверхность, имеют разную высоту. Очевидно, что уровень воды в «бочке Либиха» определяется высотой самых коротких досок. Например, если в почве в достаточном количестве имеются все необходимые для нормального развития химические элементы, кроме одного, то рост и развитие растения будут определяться именно тем из них, которого не хватает. Все другие элементы при этом не обеспечат оптимального развития растения.

Лимитирующим может быть не только недостаток, но и избыток фактора. Впервые предположение о лимитирующем влиянии максимального значения фактора наравне с минимальным было высказано в 1913 г. американским зоологом В. Шелфордом, сформулировавшим Фундаментальный биологический закон толерантности.

Любой живой организм имеет генетически определенный верхний и нижний пределы устойчивости (толерантности) к любому экологическому фактору.

Взаимодействие факторов. Экологические фактор обычно действуют совместно, т. е. в комплексе. Все организмы существуют при одновременном воздействии на них множества различных факторов окружающей среды - (освещенности температуры, влажности, концентрации питательных веществ и пр.). Некоторые факторы не ограничивают развитее организмов, так как их значения находятся в области оптимума, другие факторы тормозят или ограничиваю, развитие, поскольку их значения находятся в области пессимума.

В общем виде взаимодействие различных факторов, влияющих на один и тот же организм или группу организмов, может сводиться либо к суммированию эффектов их влияния (аддитивность), либо к обоюдному усилению их воздействия (синергизм). Возможно также взаимное ослабление эффектов влияния факторов на организмы (антагонизм). Таким образом, одни факторы могут усиливать или смягчать действие других факторов. Например, избыток тепла может в какой-то степени смягчаться пониженной влажностью воздуха, недостаток света для фотосинтеза растений компенсироваться повышенным содержанием углекислого газа в воздухе и т. п.

Экологическая ниша. Для понимания различного типа межвидовых связей в экосистемах и обусловленности механизмов их функционирования важно ознакомиться с понятием «экологическая ниша» - одним из основополагающихвэкологии. Каждый вид или его части (популяции) занимают определенное место в окружающей их среде. Например, определенный вид животного не может произвольно менять пищевой рацион или время питания, место размножения, убежища и т. д.

Экологическая ниша - совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно существование вида в природе. Понятие "экологическая ниша" определяет общую сумму требований организма к условиям существования (его адаптации) и применяется обычно при исследовании взаимоотношений экологически близких видов, относящихся к одному трофическому уровню.

В отличии от понятия "местообитание" "экологическая ниша" - понятие более емкое, включающее в себя не только физическое пространство, занимаемое организмом, но и функциональную роль организма в биологическом сообществе (например, трофический статус), а также его толератность по отношению к факторам среды -температуре, влажное, и, составу почвы и т.д.

Названные три критерия определения экологической ниши удобно обозначать как пространственную, трофическую и многомерную ниши. Пространственная ниша, или ниша местообитания, может быть названа «адресом» организма. Трофическая ниша характеризует особенности питания и, следовательно, роль организма в сообществе, как бы его «профессию». Многомерная ниша - это диапазон всех условий, в которых живет и воспроизводит, себя особь или популяция. Таким образом, экологическая ниша определяется общей суммой адаптаций организма к среде, в которой он обитает. Причем это относится не только к отдельным организмам, но и к популяциям и видам в целом. Различие между окружающей средой и нишей организма состоит в том, что последняя отражает способность организма осваивать свою среду и подразумевает пути ее фактического использования.

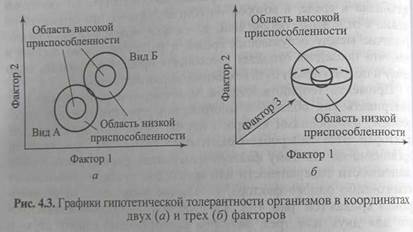

Применяя теорию множеств, многомерную нишу можно рассматривать, как область в многомерном пространстве или гиперобъем, измерениями которого служат различные экологические факторы. Этот гиперобъем охватывает диапазоны толерантности организма по каждому фактору-измерению. Если строить график зависимости толерантности или приспособленности организма от какого-либо одного фактора, то обычно получается колоколообразная кривая (см. рис. 4.1). Для отображения подобной зависимости для двух или трех факторов одновременно сроят двух- и трехмерные графики, аналогичные изображенным на рис. 4.3. Добавление каждой новой переменной, характеризующей среду, дает еще одну ось и увеличивает число измерений графика на единицу. Концептуально этот процесс можно распространить на любое число осей, используя геометрию в n -мерном пространстве. Таким образом, экологическая ниша организма определяется как n -мерный гиперобьем, охватывающий полный диапазон условий, в которых организм может успешно воспроизвести себя.

Совокупность оптимальных для организма условий называют фундаментальной (потенциальной) нишей, которую организм мог бы занимать в отсутствие врагов и конкурентов. В условиях существования в сообществе каждый организм занимает более узкую нишу, которая называется реализованной (фактической) нишей.

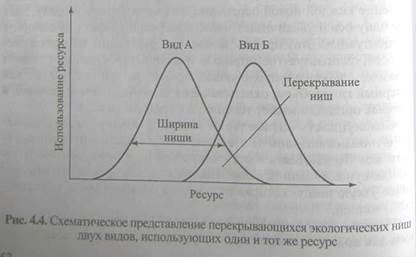

Понятие экологической ниши оказывается наиболее полезным для количественных оценок различий между видами по одному или немногим основным параметрам, характеризующим устойчивость организмов к основным факторам среды. Для характеристики ниши чаще всего используются два измерения - ее ширина и величина пересечения ниши с соседними (перекрывание ниш). Ниша перекрывается тогда, когда два организма используют одни и те же ресурсы (рис.4.4). Очевидно, что в том диапазоне значений фактора (например, пищевого ресурса), где ниши конкурирующих видов перекрываются, между ними будет происходить конкурентная борьба, и чем больше перекрываются ниши, тем сильнее конкуренция.

Контрольные вопросы и задания

1 Дайте определение экологического фактора.

2 Назовите основные типы экологических факторов.

3 Каковы общие закономерности действия любых факторов?

4 Чем определяется экологическая пластичность видов?

5 В каком случае факторы среды становятся лимитирующими? Что они лимитируют?

6 Могут ли разные факторы изменять действие друг друга?

7 Что представляет собой экологическая ниша?

Как подразделяются организмы по характеру источника питания? По экологическим функциям в биотических сообществах?

Особое значение для выделения экосистем имеют трофические, т. е. пищевые взаимоотношения организмов, регулирующие всю энергетику биотических сообществ и всей экосистемы в целом.

Прежде всего, все организмы делятся на две большие группы ¾ автотрофов и гетеротрофов.

Автотрофные организмы используют неорганические источники для своегосуществования, тем самым создавая органическую материю из неорганической. К таким организмам относятся фотосинтезирующие зеленые растения суши и водной среды, синезеленые водоросли, некоторые бактерии за счет хемосинтеза и др.

Поскольку организмы достаточно разнообразны по видам и формам питания, то они вступают между собой в сложные трофические взаимодействия, тем самым выполняя важнейшие экологические функции в биотических сообществах. Одни из них производят продукцию, другие потребляют, третьи преобразуют ее в неорганическую форму. Их называют соответственно: продуценты, консументы и редуценты.

Продуценты ¾производители продукции,которой потом питаются все остальныеорганизмы ¾ это наземные зеленые растения, микроскопические морские и пресноводные водоросли, производящие органические вещества из неорганических соединений.

Консументы ¾это потребители органических веществ.Среди них есть животные,употребляющие только растительную пищу ¾ травоядные (корова) или питающиеся только мясом других животных ¾ плотоядные (хищники), а также употребляющие и то и другое ¾ «всеядные » (человек, медведь).

Редуценты (деструкторы )¾восстановители.Они возвращают вещества изотмерших организмов снова в неживую природу, разлагая органику до простых неорганических соединений и элементов (например, на CO2, NO2 и H2O). Возвращая в почву или в водную среду биогенные элементы, они, тем самым, завершают биохимический круговорот. Это делают в основном бактерии, большинство других микроорганизмов и грибы. Функционально редуценты ¾ это те же консументы, поэтому их часто называют микроконсументами .

3.Что такое среда обитания организма? Понятия об экологических факторах.

Среда обитания организма ¾ это совокупность абиотических и биотических уровней его жизни. Свойства среды постоянно меняются и любое существо, чтобы выжить, приспосабливается к этим изменениям.

Экологические факторы

Среда обитания организма ¾ это совокупность абиотических и биотических уровней его жизни. Свойства среды постоянно меняются и любое существо, чтобы выжить, приспосабливается к этим изменениям(водная,наземно-воздушнаяи почвенная вместе с горными породами приповерхностной части литосферы)

Экологические факторы ¾это определенные условия и элементы среды,которыеоказывают специфическое воздействие на организм. Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные

¨ 2. Биотические факторы

3. Антропогенные факторы факторы,порожденные человеком и воздействующиена окружающую среду (загрязнение, эрозия почв, уничтожение лесов и т. д.)

периодическими. К ним относятся не только климатические,но и некоторыегидрографические ¾ приливы и отливы, некоторые океанские течения. Факторы, возникающие неожиданно (извержение вулкана, нападение хищника и т. п.), называются

непериодическими.

Совокупность факторов неорганической среды? Приведите наименование и дайте определение этих факторов.

. Абиотические факторы включают компоненты и явления неживой природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы. Среди множества абиотических факторов главную роль играют:

§ Физические факторы ¾это те,источником которых служит физическое состояниеили явление (механическое, волновое и др.). Например, температура ¾ если она высокая, будет ожог, если очень низкая ¾ обмораживание.

§ Химические факторы ¾это те,которые происходят от химического состава среды.Например, соленость воды, если она высокая, жизнь в водоеме может вовсе отсутствовать

§ Эдафические факторы ,т.е.почвенные,¾это совокупность химических,физических и механических свойств почв и горных пород, оказывающих воздействие как на организмы, живущие в них, т. е. для которых они являются средой обитания, так и на корневую систему растений

Естественные геофизические поля оказывают глобальное экологическоевоздействие на биоту Земли и человека. Хорошо известно экологическое значение, например, магнитного, электромагнитного, радиоактивного и других полей Земли

Среди абиотических факторов довольно часто выделяют климатические (температура, влажность воздуха, ветер и др.) и гидрографические ¾ факторы водной среды (вода, течение, соленость и др.).

Как называют совокупность факторов живой среды? Приведите наименование и дайте определение влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других на внутривидовом и межвидовом уровнях.

Биотические факторы ¾совокупность влияний жизнедеятельности однихорганизмов на жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания (Хрусталев и др., 1996). Например, в лесу под влиянием растительного покрова создается особый микроклимат, или микросреда , где по сравнению с открытым местообитанием создается свой температурно-влажностной режим: зимой здесь на несколько градусов теплее, летом ¾ прохладнее и влажнее. Особая микросреда создается также в дуплах деревьев, в норах, пещерах и т. п.

Внутривидовые взаимодействия между особями одного и того же видаскладываются из группового и массового эффектов и внутривидовой конкуренции.

демографическими факторами . Они характеризуют динамику численности и плотность групп организмов на популяционном уровне, в основе которой лежит внутривидовая конкуренция ,которая в корне отличается от межвидовой.Она проявляетсяв основном в территориальном поведении животных, которые защищают места своих гнездовий и известную площадь в округе

Межвидовые взаимоотношения-два живущие рядом вида могут вообще никак не влиять друг на друга, могут влиять и благоприятно, и неблагоприятно.

виды взаимоотношений:

¨ нейтрализм ¾оба вида независимы и не оказывают никакого действия друг надруга;

¨ конкуренция ¾каждый из видов оказывает на другой неблагоприятноевоздействие;

¨ мутуализм ¾виды не могут существовать друг без друга;

¨ протокооперация (содружество)¾оба вида образуют сообщество,но могутсуществовать и раздельно, хотя сообщество приносит им обоим пользу;

¨ комменсализм ¾один вид,комменсал,извлекает пользу от сожительства,адругой вид ¾ хозяин не имеет никакой выгоды (взаимная терпимость);

¨ аменсализм ¾один вид,аменсал,испытывает от другого угнетение роста иразмножения;

хищничество ¾хищный вид питается своей жертвой.

В чем суть адаптаций? Каково значение периодических и непериодических факторов в процессах адаптации?

Адаптация (лат.приспособление)¾приспособление организмов к среде.Этотпроцесс охватывает строение и функции организмов (особей, видов, популяций) и их органов

Факторы, изменения которых во времени повторяются регулярно, называют периодическими (приливы и отливы, некоторые океанские течения). Факторы, возникающие неожиданно (извержение вулкана, нападение хищника и т. п.), называются непериодическими.

Организмы адаптированы к постоянно действующим периодическим факторам , но среди них важно различать первичные и вторичные.

Первичные ¾это те факторы,которые существовали на Земле еще довозникновения жизни: температура, освещенность, приливы, отливы и др. Вторичные периодические факторы являются следствием изменения первичных:влажность воздуха, зависящая от температуры; растительная пища, зависящая от цикличности в развитии растений; ряд биотических факторов внутривидового влияния и др.

В нормальных условиях в местообитании должны действовать только периодические факторы, непериодические ¾ отсутствовать.

Источником адаптации являются генетические изменения в организме ¾ мутации , возникающие как под влиянием естественных факторов или искусственного влияния на организм.

Вопрос 1. Как называют благоприятную для организмов интенсивность действия фактора внешней среды?

Для каждого вида существует оптимальная интенсивность действия любого фактора, называемая зоной оптимума экологического фактора (или просто его оптимумом), отклонение от которой в сторону уменьшения или увеличения угнетает жизнедеятельность данного вида.

Вопрос 2. Что называют пределами выносливости и что определяет их величину?

Пограничные значения фактора, за пределами которых наступает гибель организма, называют верхним и нижним пределами выносливости.

Вопрос 3. Какой фактор называют ограничивающим? Почему он получил такое название?

Фактор, наиболее удалённый от своего оптимума, называют ограничивающим, поскольку он делает невозможным процветание вида в данных условиях. Впервые на существование ограничивающих факторов указал немецкий химик Ю. Либих (1803–1873). Природа этих факторов неодинакова: нехватка химического элемента в почве, недостаток тепла или влаги. Ограничивающими распространение факторами могут быть и биотические отношения: занятие территории более сильным конкурентом или недостаток опылителей для растений.

Вопрос 4. Как меняется выносливость организмов к действию экологических факторов на разных стадиях онтогенеза?

Многие факторы становятся ограничивающими в период размножения. Пределы выносливости для семян, яиц, эмбрионов, личинок обычно уже, чем для взрослых растений и животных. Например, многие крабы могут заходить в реки далеко вверх по течению, но их личинки в речной воде развиваться не могут, и это кладёт предел распространению вида. Ареал промысловых птиц часто определяется влиянием климата на яйца или птенцов, а не на взрослых особей.

Вопрос 5. Попробуйте графически изобразить действие любого экологического фактора на живой организм.

По оси абсцисс отложена интенсивность (или «доза») фактора (например, температура, освещенность, концентрация солей в почвенном растворе, рН или влажность почвы и х д.), а по оси ординат - реакция организма на воздействие экологического фактора в его количественном выражении (например, интенсивность фотосинтеза, дыхания, скорость роста, продуктивность, численность особей на единицу площади и т. д.), т е. степень благотворности фактора.

Диапазон действия экологического фактора ограничен соответствующими крайними пороговыми значениями (точки минимума и максимума), при которых еще возможно существование организма. Эти точки называются нижним и верхним пределами выносливости (толерантности) живых существ по отношению к конкретному фактору среды.

Точка 2 на оси абсцисс, соответствующая наилучшим показателям жизнедеятельности организма, означает наиболее благоприятную для организма величину воздействующего фактора - это точка оптимума. Для большинства организмов определить оптимальное значение фактора с достаточной точностью зачастую трудно, поэтому принято говорить о зоне оптимума. Крайние участки кривой, выражающие состояние угнетения организмов при резком недостатке или избытке фактора, называют областями пессимума или стресса. Вблизи критических точек лежат сублетальные величины фактора, а за пределами зоны выживания -летальные.

Вопрос 6. На примере известных вам растений и животных опишите возможные пределы их устойчивости к факторам внешней среды.

Большой холодостойкостью отличаются альпийские карликовые кустарнички - Rhododendron ferrugineum, Erica carnea и др. (-28, -36°С), хвойные древесные породы: так, для сосны Pinus strobus в Тирольских Альпах в экспериментах отмечена рекордная температура: -78°С.

Вопрос 7. Обсудите в классе, какие живые организмы, обитающие в вашем регионе, имеют широкий диапазон выносливости к большинству абиотических факторов.

Широкий диапазон выносливости к большинству абиотических факторов среды имеют сосна обыкновенная, одуванчик, береза мелколистная, многие однолетние и многолетние травы.