Какие факты доказывают горизонтальные перемещения литосферных плит. Литосферные плиты

Тема: Литосферные плиты. Движения земной коры.

Цели:

Образовательная: сформировать понятия «рифт», «литосферная плита», «платформа», «область складчатости»; сформировать знания о видах движения литосферных плит;

Развивающая: развивать навыки работы с тематическими картами атласа; умения анализировать и систематизировать учебный материал.

Воспитательная: воспитывать интерес к изучению географии.

Оборудование: учебники, атласы, карточки с заданиями, карточки с домашним заданием; мультимедийный проектор, схема лабиритнов.

Тип урока: усвоение новых знаний.

ХОД УРОКА

План урока.

Организационный момент 2 мин.

Актуализация 3 мин.

Сообщение темы и целей урока 1 мин.

Мотивация 1 мин.

Изучение нового материала 20 мин.

5.1. Понятие о литосферных плитах.

5.2. Знакомство с картой литосферных плит.

5.3. Виды движений литосферных плит.

5.4. Устойчивые и подвижные участки земной коры.

6. Закрепление 7 мин

7. Итог урока 3 мин.

8. Выставление оценок 3 мин.

9. Рефлексия 3 мин

10 . Домашнее задание 2 мин.

1. Организационный момент.

Добрый день, ребята, меня зовут Наталья Валерьевна, сегодня мы с вами проведем необычный урок. Мы отправимся в путешествие по лабиринтам таинственной науки географии.

На доске изображен наш маршрут движения. Давайте заполним маршрутный лист «Мои достижения», в котором вы будите фиксировать все ваши успехи, т.е. оценки сегодняшнего урока.

Ребята, любой путешественник тщательно готовиться перед отправлением в путь. Давайте и мы приготовимся. Посмотрите, у вас на партах лежат цветные листы, возьмите их и попробуйте составить понятие из предложенных слов. За быстроту выполненного задания получаете 1 балл.

2. Актуализация опорных знаний и умений.

Прием «Географическая мозаика».

Работа в парах. На каждый ряд раздается карточка с понятиями, из предложенных слов нужно составить понятие.

А. кора, верхний, земная, слой, твердый, планеты, нашей.

Б. астеносфера, 50 – 250 км, на, глубине, частично, находится, слой, мантии, расплавленный, который.

В. земная, литосфера, кора, с, мантией, вместе, верхней.

Ответы:

А. Земная кора – верхний, твердый слой нашей планеты.

Б. Астеносфера – частично расплавленный слой мантии, который находится на глубине 50 – 250 км.

В. Литосфера – земная кора вместе с верхней мантией.

Молодцы, подготовка прошла на отлично.

3. Сообщение темы и целей урока.

Тематикой нашего путешествия - Литосферные плиты и движения земной коры. Слайд 1.

За все время путешествия мы должны с вами дать определение понятиям «рифт», «литосферная плита», «платформа», «область складчатости»; сформировать знания о видах движения литосферных плит. Продолжим развивать навыки работы с тематическими картами атласа; умения анализировать и систематизировать учебный материал.

4. Мотивация.

География - наука полная тайн.

Знаете ли вы, что жители одной из европейских стран – Нидерландов, постоянно «воюют» с морем, т.к. значительная часть территории их страны расположена ниже уровня моря? Если бы трудолюбивые голландцы не защищали свои земли дамбами, то давно бы уже были затоплены. Видели ли вы следы морского прибоя на крымских скалах, которые находятся далеко от берега? Сегодня наше путешествие будет переполнено самостоятельных открытий, с помощью которых вы сможете объяснить, почему одни участки земной коры поднимаются, а другие опускаются, какие движения происходят в литосфере.

5.Изучение нового материала.

5.1.Понятие «Литосферная плита».

Вот мы с вами оказались в первом и самом важном лабиринте «Всезнайка», чтобы выбраться из него нам нужно дать определение понятиям «Рифт» и «Литосферная плита.

В этом вам поможет учебник.

Задание. На странице 57 – 58 учебника вы должны найти и дать определение понятиям «Рифт», «Литосферная плита». Кто первым выполнит задание, тот получает 1 балл за 1 определение.

Что называют рифтом? (глубокие трещины в земной коре)

Что называют литосферной плитой? (огромные блоки земной коры).

Оценивание.

Молодцы. Мы продолжаем путешествие по лабиринту.

.Знакомство с картой литосферных плит.

Наша наука настолько многообразна и интересна, что по ее лабиринтам можно путешествовать очень долго. Что бы попасть во второй лабиринт «Бездна премудрости», нам с вами нужно вспомнить:

Как называется вязкий, пластичный слой в верхней части мантии? (астеносфера). 1 балл за правильный ответ.

Вы уже знаете, что в верхней части мантии расположен уникальный слой, который называется астеносферой. Благодаря его вязкости огромные блоки литосферы, т.е. литосферные плиты, медленно (1 – 6 см в год) двигаются по мантии.

Литосферные плиты со всех сторон ограниченны сейсмически активными зонами разломов. Границы между плитами проходят по срединно-океаническим хребтам - гигантским вздутиям на теле планеты или по глубоководным желобам ущельям на океаническом дне. Есть такие трещины и на суше. Они проходят по горным поясам вроде Альпийско-Гималайского, Уральского и др. Эти горные пояса похожи на «швы на месте залеченных старых ран на теле планеты». На суше есть и «свежие раны» - знаменитые Восточно - Африканские разломы.

Именно благодаря таким горизонтальным движениям плит литосферы образовались материки и океаны.

Выделяют семь громадных плит и десятки плит поменьше. Большинство плит включает как материковую, так и океаническую кору.

Я предлагаю вам открыть карту в атласе на странице 12 – 13 и поработать вместе со мной.

Работа с картой атласа и слайдом.

Выделяют 7 крупных литосферных плит: Североамериканскую, Южноамериканскую, Евразийскую, Африканскую, Индо-Австралийскую, Антарктическую и Тихоокеанскую.

6 литосферных плит включают в себя как материковую, так и океаническую земную кору, а одна литосферная плита – Тихоокеаническая – только океаническую земную кору.

Литосферные плиты перемещаются в разных направлениях, раздвигаясь или сдвигаясь.

Ребята, по-моему, я заблудилась в лабиринте. Помогите мне выбраться.

Прием «Блицопрос»

За каждый правильный ответ, вы записываете себе 1 балл.

Назовите отличие между материковой и океанической земной корой?

Определите кол-во крупных литосферных плит.

На какой литосферной плите мы живем?

Приведите примеры плит, которые расходятся. (Североамериканская и Африканская)

Приведите примеры литосферных плит, которые движутся навстречу друг другу. (Евразийская и Африканская)

У какой из литосферных плит наибольшая скорость движения? (Тихоокеанской)

Какой из современных океанов станет больше? Почему? (Тихий)

Какие материки могут объединиться? (Африка и Евразия)

Молодцы, но чтобы нам окончательно выбраться из лабиринта, нужно выполнить еще одно задание. Вам нужно определите соответствие между материками и литосферными плитами, на которых они расположены.

Прием «Немая карта».

Я буду называть материк, а вы должны назвать и показать на карте литосферную плиту, на которой расположен материк.

1.Африка –

2.Антарктида –

3.Северная Америка –

4. Южная Америка –

5. Австралия -

6. Евразия –

Этот лабиринт оказался очень тяжелым для нас, мы столько потратили сил, что нам нужно зарядиться энергией для дальнейшего путешествия по лабиринтам.

Физкультминутка.

Трудный путь ждет впереди,

Ну-ка, друг, подзарядись.

Попроси у солнца силы,

И прогнись скорей красиво.

Словно море ты взбодрись,

И к траве ты наклонись.

А теперь давай скорей

Ты запрыгай веселей.

Глазки влево, глазки вправо,

Глазки вниз и глазки вверх,

И тогда дружок в учебе

Ждет всегда тебя успех.

5.3.Виды движений литосферных плит.

Да, 3 лабиринт нам попался сложный, следующий лабиринт «Эврика». С новыми силами, отправимся его покорять.

Ребята, а вы знаете что силы, способные двигать литосферные плиты, зарождаются внутри нашей планеты. Поэтому их называют внутренними силами Земли. Внутренние силы толкают литосферные плиты, и они движутся вдоль разломов. Я предлагаю вам увидеть, как же происходят эти движения. Давайте просмотрим видеоролик.

Я предлагаю вам самостоятельно, используя текст учебника раскрыть тайны движений литосферных плит. (Поисковая работа)

Задание будет для каждого ряда индивидуальное.

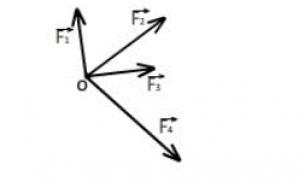

Различают медленные горизонтальные и вертикальные движения земной коры.

Наиболее значительными движениями литосферных плит являются движения горизонтальные. Двигаясь, плиты могут сдвигаться, расходиться или смещаться относительно друг друга.

Вопросы к учащимся.

1 ряд.

Какие формы рельефа образуются в случае столкновения литосферных плит?

2 ряд.

Какие формы рельефа образуются в случае расхождения литосферных плит?

Какие формы рельефа образуются в случае столкновения материковой и океанической плит?

3 ряд.

Что свидетельствует о медленных вертикальных движениях литосферных плит?

Сейчас, я предлагаю вам на несколько минут включить фантазию и представить себе как это происходит наглядно. Для этого мне нужно 2 ребят, которые будут изображать литосферные плиты.

Инсценировка видов движения литосферных плит.

Последствиями горизонтальных движений литосферы являются:

Образование материков и океанов,

Образование срединно-океанических хребтов и разломов;

Формирование сейсмических подвижных поясов в пределах литосферных плит.

Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами. Это самые беспокойные подвижные области планеты. Здесь сосредоточено большинство действующих вулканов, происходит не менее 95% всех землетрясений. Сейсмические области протянулись на тысячи километров и совпадают с областями глубинных разломов на суше, в океане - со срединно-океаническими хребтами и глубоководными желобами. На Земле более 800 действующих вулканов, извергающих на поверхность планеты много лавы, пепла, газов и водяного пара.

В границах сейсмических поясов происходят сильные землетрясения и вулканизм, которые мы будем изучать немного позже. Примером такого пояса является Тихоокеанский сейсмический пояс, который как кольцо опоясывает Тихий океан. Именно поэтому его еще называют «Тихоокеанским вулканическим кольцом».

5.4.Устойчивые и подвижные участки земной коры.

Много открытий мы с вами совершили в лабиринте «Эврика», но не менее интересен наш следующий лабиринт «Знатоки».

Если вы внимательно слушали, то сможете ответить на такой вопрос:

Как называются участки, где земная кора наиболее подвижная? (сейсмические пояса) 1 балл за ответ.

В границах сейсмических поясов образовываются области складчатости, которые в рельефе представлены горами, например Альпийско – Гималайский складчатый пояс. (Карпаты, Крымские горы, Гималаи)

Но, как известно, не все участки земной коры движутся так активно, есть относительно неподвижные, стойкие участки. Именно на них расположены современные материки.

Чтобы еще на один шаг приблизиться к выходу из нашего лабиринта, я предлагаю вам выполнить задание, за которое 1й справившийся с ним, получит 2 балла.

Итак, задание:

Используя текст учебника на странице 58, дайте определение понятиям «Платформа» и «Область складчатости».

Платформа – малоподвижный участок земной коры, являющийся основой каждой литосферной плиты.

Области складчатости – подвижные участки земной коры, расположенные на окраинах литосферных плит.

Ребята, а вот теперь мы с вами все быстрее приближаемся к выходу.

Знания, которые мы получили в предыдущих лабиринтах помогут нам найти верную дорогу и избежать тупика. Лабиринт «Эрудит».

Закрепление.

Прием «Географическая почта»

Ребята, вам пришло письмо. В этом письме записаны понятия, которые мы изучили сегодня на уроке. Но, к сожалению, каким-то странным образом все слова в понятиях спутаны. Ваша задача, назвать правильные понятия. За правильно выполненное задание ученики получают по 2 балла.

На карточках зашифрованы основные понятия.

Литосферная плита

Огромный, плита, блок, коры, земной, литосферная.

Рифт

Глубокие, рифт, трещины, земной, в, коре.

Платформа

Участок, платформа, земной, малоподвижный, коры.

Область складчатости.

Область, относительно, складчатости, земной, участок, коры, подвижный.

В это время 2 ученика работают у доски с понятиями.по 2 балла.

2 человека работают у доски. Работа на определение соответствия понятиям.

Рифт.

Литосферная плита

Платформа

Область складчатости

А. глубокие трещины в земной коре.

Б. огромный блок земной коры

В. малоподвижный участок земной коры

Г. относительно подвижные участки земной коры.

Прием «Ошибка картографа».

Задания по вариантам. За правильный ответ 1 балл.

На контурной карте подписаны литосферные плиты. Задача, определить и назвать ошибки.

Вариант 1.Южноамериканская и Североамериканская. Евразийская и Африканская

Вариант 2. Индо-Австралийская и Антарктическая, Африканская и Южноамериканская.

Ребята, мне кажется, что мы с вами уже у самого выхода. Лабиринт «Эксперт» - последняя остановка нашего пути. Время подводить итоги. Кто же из вас может назвать себя экспертом, кто сможет красиво завершить наше увлекательнейшее путешествие.

Итог урока.

Прием «Вопросы из «Волшебного сундучка»». (по 1 баллу за правильный ответ).

Как называются огромные блоки земной коры?

Как называется малоподвижный участок земной коры, являющийся основой литосферной плиты?

Какие движения осуществляют литосферные плиты?

Как называются подвижные участки земной коры, расположенные на окраинах литосферных плит?

Какие формы рельефа образуются при столкновении литосферных плит?

Какие формы рельефа образуются при расхождении литосферных плит?

Какие формы рельефа образуются при столкновении материковой и океанической литосферных плит?

Где происходят активные землетрясения и вулканизм?

Рефлексия

Какая информация была для вас наиболее интересной?

Что запомнилось больше всего?

О чем хотелось бы узнать больше?

Выставление оценок.

Молодцы, я очень рада была с вами познакомиться, вы были очень интересными попутчиками, надеюсь, вам было также интересно со мной, как и мне с вами. И в память о нашем путешествии по лабиринтам я хочу вам сделать подарок, но этот подарок не простой, на нем записано ваше домашнее задание. Я желаю вам успехов и новых интересных открытий при изучении увлекательной науки географии.

Д/З:

Изучить параграф 11.

Записать в тетрадь понятия: «Рифт», «Литосферная плита», «Платформа»,

«Область складчатости».

Составить схему «Виды движения литосферных плит».

Подготовить сообщение «Масштабные землетрясения XX века в мире и на территории Украины».

ГЕОГРАФИЯ

Основательная подготовка к ЗНО и ДПА

Тема 2. Литосфера и рельеф

ЛИТОСФЕРА

Особенности строения земной коры и движения литосферных плит изучает наука тектоника. До основных тектонических структур принадлежат платформы и пояса складчатости. Платформы - крупные, относительно устойчивые и выровненные участки земной коры - является основой литосферных плит. Пояса складчатости (сейсмические пояса) - подвижные участки земной коры, которые расположены на границе литосферных плит. Это наиболее неспокойные участки нашей планеты - в их пределах происходят процессы

активного вулканизма, землетрясения.Виды движений литосферных плит

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной коры, обусловленные внезапным увольнением накопленной энергии земных недр во время тектонических процессов. Ежегодно специальные приборы - сейсмографы регистрируют на Земле более миллиона сравнительно слабых толчков и 15-20 сильных. Найвідчутнішого толчка претерпевает место на поверхности Земли - эпицентр, расположенный над очагом землетрясения в глубине Земли - гипоцентром. Сила землетрясений оценивается в баллах по степени разрушительного действия или по количеству выделенной энергии (по шкале Рихтера).

Первенство по количеству землетрясений делят Япония и Чили, которые расположены в местах активного взаимодействия литосферных плит. В Украине повышенная сейсмическая активность наблюдается в районах активных тектонических движений земной коры на западе, юго-западе и юге.

Вулканизм - совокупность явлений, связанных с перемещением магмы в земной коре и выливанием ее на поверхность в виде лавы. Магма - это вещество мантии, состоит из расплавленных горных пород и минералов. Различают действующие и потухшие вулканы. Действующих относятся такие, извержение которых проходило на протяжении истории человечества. Их количество по разным оценкам колеблется от 600 до 950. Больше всего действующих вулканов расположено в районах, где проходят границы литосферных плит. На территории Украины потухшие вулканы есть в Карпатах (Вулканический хребет) и Крымских горах. Во многих районах вулканизма встречаются горячие источники и гейзеры. Гейзеры - фонтаны горячей воды и водяного пара, которые выбрасываются на поверхность Земли.

Движения литосферных плит, землетрясения, вулканизм относятся к внутренних процессов, которые являются проявлением действия внутренних сил Земли.

ЛИТОСФЕРА

Строение и состав литосферы. Гипотеза неомобилизма. Формирование материковых глыб и океанических впадин. Движение литосферы. Эпейрогенез. Орогенез. Основные морфоструктуры Земли: геосинклинали, платформы. Возраст Земли. Геохронология. Эпохи горообразования. Географическое распространение горных систем разного возраста.

Строение и состав литосферы.

Термин «литосфера» употребляется в науке давно – вероятно, с середины 19 в. Но современное значение он приобрел менее полувека назад. Еще в геологическом словаре издания 1955 г. сказано: литосфера – то же, что земная кора. В словаре издания 1973 г. и в последующих: литосфера … в современном понимании включает земную кору… и жесткую верхнюю часть верхней мантии Земли. Верхняя мантия – это геологический термин, обозначающий очень большой слой; верхняя мантия имеет мощность до 500, по некоторым классификациям – свыше 900 км, а в состав литосферы входят лишь верхние от нескольких десятков до двух сотен километров.

Литосфера – это внешняя оболочка «твёрдой» Земли, расположенная ниже атмосферы и гидросферы над астеносферой. Мощность литосферы изменяется от 50 км (под океанами) до 100 км (под материками). В её составе – земная кора и субстрат, входящий в состав верхней мантии. Границей между земной корой и субстратом служит поверхность Мохоровичича, при пересечении которой сверху вниз скачкообразно увеличивается скорость продольных сейсмических волн. Пространственное (горизонтальное) строение литосферы представлено её крупными блоками – т. н. литосферными плитами, отделёнными друг от друга глубинными тектоническими разломами. Литосферные плиты движутся в горизонтальном направлении со средней скоростью 5-10 см в год.

Строение и мощность земной коры неодинаковы: та её часть, которую можно назвать материковой, имеет три слоя (осадочный, гранитный и базальтовый) и среднюю мощность около 35 км. Под океанами её строение более простое (два слоя: осадочный и базальтовый), средняя мощность – около 8 км. Выделяются также переходные типы земной коры (лекция 3).

В науке прочно укрепилось мнение, что земная кора в том виде, в котором она существует, есть производное от мантии. В течение всей геологической истории происходил направленный необратимый процесс обогащения поверхности Земли веществом из земных недр. В строении земной коры принимают участие три основных типа горных пород: магматические, осадочные и метаморфические.

Магматические породы образуются в недрах Земли в условиях высоких температур и давлений в результате кристаллизации магмы. Они составляют 95% массы вещества, слагающего земную кору. В зависимости от условий, в которых происходил процесс застывания магмы, формируются интрузивные (образовавшиеся на глубине) и эффузивные (излившиеся на поверхность) горные породы. К интрузивным относятся: гранит, габбро, к изверженным – базальт, липарит, вулканический туф и др.

Осадочные породы образуются на земной поверхности различными путями: часть из них формируется из продуктов разрушения пород, образовавшихся ранее (обломочные: пески, гелечники), часть за счет жизнедеятельности организмов (органогенные: известняки, мел, ракушечник; кремнистые породы, каменный и бурый уголь, некоторые руды), глинистые (глины), химические (каменная соль, гипс).

Метаморфические породы образуются в результате превращения пород другого происхождения (магматических, осадочных) под воздействием различных факторов: высокой температуры и давления в недрах, контакта с породами другого химического состава и др. (гнейсы, кристаллические сланцы, мрамор и др.).

Большую часть объема земной коры занимают кристаллические породы магматического и метаморфического происхождения (около 90%). Однако для географической оболочки более существенна роль маломощного и прерывистого осадочного слоя, который на большей части земной поверхности непосредственно контактирует с водой, воздухом, принимает активное участие в географических процессах (мощность – 2,2 км: от 12 км в прогибах, до 400 – 500 м в океаническом ложе). Наиболее распространены – глины и глинистые сланцы, пески и песчаники, карбонатные породы. Важную роль в географической оболочке играют лёссы и лёссовидные суглинки, слагающие поверхность земной коры во внеледниковых районах северного полушария.

В земной коре – верхней части литосферы – обнаружено 90 химических элементов, но только 8 из них широко распространены и составляют 97,2%. По А.Е. Ферсману, они распределяются следующим образом: кислород – 49%, кремний – 26, алюминий – 7,5, железо – 4,2, кальций – 3,3, натрий – 2,4, калий – 2,4, магний – 2,4%.

Земная кора разделена на отдельные геологически разновозрастные, более или менее активные (в динамическом и сейсмическом отношении) глыбы, которые подвержены постоянным движениям, как вертикальным, так и горизонтальным. Крупные (несколько тысяч километров в поперечнике), относительно устойчивые глыбы земной коры с низкой сейсмичностью и слабо расчленённым рельефом получили название платформ (plat – плоский, form – форма (фр.)). Они имеют кристаллический складчатый фундамент и разновозрастный осадочный чехол. В зависимости от возраста, платформы делятся на древние (докембрийские по возрасту) и молодые (палеозойские и мезозойские). Древние платформы являются ядрами современных континентов, общее вздымание которых сопровождалось более быстрым поднятием или опусканием их отдельных структур (щиты и плиты).

Субстрат верхней мантии, располагающийся на астеносфере, представляет собой своеобразную жёсткую платформу, на которой в процессе геологического развития Земли формировалась земная кора. Вещество астеносферы, по-видимому, отличается пониженной вязкостью и испытывает медленные перемещения (токи), которые, предположительно, являются причиной вертикальных и горизонтальных движений литосферных блоков. Они находятся в положении изостазии, предполагающем их взаимное уравновешивание: поднятие одних областей обусловливает опускание других.

Теория литосферных плит впервые высказана Е. Быхановым (1877) и окончательно разработана немецким геофизиком Альфредом Вегенером (1912). Согласно этой гипотезе до верхнего палеозоя земная кора была собрана в материк Пангею, окруженную водами океана Панталласса (частью этого океана было море Тетис). В мезозое начались расколы и дрейф (плавание) отдельных ее глыб (материков). Материки, сложенные относительно легким веществом, которое Вегенер называл сиаль (силициум-алюминий), плавали по поверхности вещества более тяжелого – сима (силициум-магний). Первой отделилась и сместилась к западу Ю. Америка, затем отошла Африка, позднее Антарктида, Австралия и С. Америка. Разработанный позднее вариант гипотезы мобилизма допускает существование в прошлом двух гигантских пра-материков – Лавразии и Гондваны. Из первой образовались С. Америка и Азия, из второй – Ю. Америка, Африка, Антарктида и Австралия, Аравия и Индостан.

Поначалу данная гипотеза (теория мобилизма) покорила всех, ее приняли с восторгом, но через 2-3 десятилетия выяснилось, что физические свойства пород не допускают такого плавания и на теории дрейфа материков был поставлен жирный крест и вплоть до 1960-х гг. господствующей системой воззрений на динамику и развитие земной коры была т. н. теория фиксизма (fixus – твёрдый; неизменный; закреплённый (лат.), утверждавшая неизменное (фиксированное) положение континентов на поверхности Земли и ведущую роль вертикальных движений в развитии земной коры.

Лишь к 60-м годам, когда уже была открыта общемировая система срединно-океанических хребтов, построили практически новую теорию, в которой от гипотезы Вегенера осталось только изменение взаимного расположения материков, в частности объяснение сходства очертаний континентов по обе стороны Атлантики.

Важнейшее отличие современной тектоники плит (новая глобальная тектоника) от гипотезы Вегенера состоит в том, что у Вегенера материки двигались по веществу, которым сложено океаническое дно, в современной же теории в движении участвуют плиты, в состав которых входят участки и суши и дно океана; границы между плитами могут проходить и по дну океана, и по суше, и по границам материков и океанов.

Движение литосферных плит (крупнейшие: Евразийская, Индо-Австралийская, Тихоокеанская, Африканская, Американская, Антарктическая) происходит по астеносфере – слою верхней мантии, который подстилает литосферу и обладает вязкостью, пластичностью. В местах срединно-океанических хребтов литосферные плиты наращиваются за счет вещества, поднимающегося из недр, и раздвигаются по оси разломов или рифтов в стороны – спрединг (англ. spreading - расширение, распространение). Но поверхность земного шара не может увеличиваться. Возникновение новых участков земной коры по сторонам от срединно-океанических хребтов должно где-то компенсироваться ее исчезновением. Если мы считаем, что литосферные плиты достаточно устойчивы, естественно предположить, что исчезновение коры, как и образование новой, должно происходить на границах сближающихся плит. При этом могут быть три различных случая:

Сближаются два участка океанической коры;

Участок континентальной коры сближается с участком океанической;

Сближаются два участка континентальной коры.

Процесс, происходящий при сближении участков океанической коры, может быть схематически описан так: край одной плиты несколько поднимается, образуя островную дугу; другой уходит под него, здесь уровень верхней поверхности литосферы понижается, формируется глубоководный океанический желоб. Таковы Алеутские острова и обрамляющий их Алеутский желоб, Курильские острова и Курило-Камчатский желоб, Японские острова и Японский желоб, Марианские острова и Марианский желоб и т.д.; все это в Тихом океане. В Атлантическом – Антильские острова и желоб Пуэрто-Рико, Южные Сандвичевы острова и Южно-Сандвичев желоб. Движение плит относительно друг друга сопровождается значительными механическими напряжениями, поэтому во всех этих местах наблюдаются высокая сейсмичность, интенсивная вулканическая деятельность. Очаги землетрясений располагаются в основном на поверхности соприкосновения двух плит и могут быть на большой глубине. Край плиты, ушедшей вглубь, погружается в мантию, где постепенно превращается в мантийное вещество. Погружающаяся плита подвергается разогреву, из нее выплавляется магма, которая изливается в вулканах островных дуг.

Процесс погружения одной плиты под другую носит название субдукция (буквально – поддвигание). Когда движутся друг другу навстречу участки континентальной и океанической коры, процесс идет примерно также, как в случае встречи двух участков океанической коры, только вместо островной дуги образуется мощная цепь гор вдоль берега материка. Так же погружается океаническая кора под материковый край плиты образуя глубоководные желоба, так же интенсивны вулканические и сейсмические процессы. Типичный пример – Кордильеры Центральной и Южной Америки и идущая вдоль берега система желобов – Центральноамериканский, Перуанский и Чилийский.

При сближении двух участков континентальной коры край каждой из них испытывает складкообразование. Разломы, формируются горы. Интенсивны сейсмические процессы. Наблюдается и вулканизм, но меньше, чем в первых двух случаях, т.к. земная кора в таких местах очень мощная. Так образовался Альпийско-Гималайский горный пояс, протянувшийся от Северной Африки и западной оконечности Европы через всю Евразию до Индокитая; в его состав входят самые высокие горы на Земле, по всему его протяжению наблюдается высокая сейсмичность, на западе пояса есть действующие вулканы.

Согласно прогнозу, при сохранении общего направления движения литосферных плит, значительно расширятся Атлантический океан, Восточно-Африканские рифты (они заполнятся водами МО) и Красное море, которое напрямую соединит Средиземное море с Индийским океаном.

Переосмысление идей А. Вегенера привело к тому, что, вместо дрейфа континентов, вся литосфера стала рассматриваться как подвижная твердь Земли, и данная теория, в конечном итоге, свелась к так называемой «тектонике литосферных плит» (на сегодняшний день – «новая глобальная тектоника»).

Основные положения новой глобальной тектоники состоят в следующем:

1.Литосфера Земли, включающая кору и самую верхнюю часть мантии, подстилается более пластичной, менее вязкой оболочкой – астеносферой.

2.Литосфера разделена на ограниченное число крупных, несколько тысяч километров в поперечнике, и среднего размера (около 1000 км) относительно жестких и монолитных плит.

3.Литосферные плиты перемещаются друг относительно друга в горизонтальном направлении; характер этих перемещений может быть трояким:

а) раздвиг (спрединг) с заполнением образующегося зияния новой корой океанического типа;

б) поддвиг (субдукция) океанской плиты под континентальную или океаническую же с возникновением над зоной субдукции вулканической дуги или окраинно-континентального вулкано-плутонического пояса;

в) скольжение одной плиты относительно другой по вертикальной плоскости т. н. трансформных разломов, поперечных к осям срединных хребтов.

4.Перемещение литосферных плит по поверхности астеносферы подчиняется теореме Эйлера, гласящей, что перемещение сопряженных точек на сфере происходит вдоль окружностей, проведенных относительно оси, проходящей через центр Земли; места выхода оси на поверхность получили название полюсов вращения, или раскрытия.

5.В масштабе планеты в целом спрединг автоматически компенсируется субдукцией, т. е. сколько за данный промежуток времени рождается новой океанической коры, столько же более древней океанической коры поглощается в зонах субдукции, благодаря чему объем Земли остается неизменным.

6.Перемещение литосферных плит происходит под действием конвективных течений в мантии, включая астеносферу. Под осями раздвига срединных хребтов образуются восходящие течения; они превращаются в горизонтальные на периферии хребтов и в нисходящие в зонах субдукции на окраинах океанов. Сама конвекция имеет своей причиной накопление тепла в недрах Земли вследствие его выделения при распаде естественно-радиоактивных элементов и изотопов.

Новые геологические материалы о наличии вертикальных токов (струй) расплавленного вещества, поднимающихся от границ самого ядра и мантии к земной поверхности, легли в основу построения новой, т. н. «плюмовой» тектоники, или гипотезы плюмов. Она опирается на представления о внутренней (эндогенной) энергии, сосредоточенной в нижних горизонтах мантии и во внешнем жидком ядре планеты, запасы которой практически неисчерпаемы. Высокоэнергетические струи (плюмы) пронизывают мантию и устремляются в виде потоков в земную кору, определяя тем самым все особенности тектоно-магматической деятельности. Некоторые приверженцы плюмовой гипотезы склонны даже считать, что именно этот энергообмен лежит в основе всех физико-химических преобразований и геологических процессов в теле планеты.

В последнее время многие исследователи все больше стали склоняться к мысли, что неравномерным распределением эндогенной энергии Земли, как и периодизацией некоторых экзогенных процессов, управляют внешние по отношению к планете (космические) факторы. Из них наиболее действенной силой, непосредственно влияющей на геодинамическое развитие и преобразование вещества Земли, по-видимому, служит эффект гравитационного воздействия Солнца, Луны и других планет, с учётом инерционных сил вращения Земли вокруг своей оси и её движения по орбите. Основанная на этом постулате концепция центробежно-планетарных мельниц позволяет, во-первых, дать логическое объяснение механизму дрейфа материков, во-вторых – определить главные направления подлитосферных потоков.

Движение литосферы. Эпейрогенез. Орогенез.

Взаимодействие земной коры с верхней мантией – причина глубинных тектонических движений, возбуждаемых вращением планеты, тепловой конвекцией или гравитационной дифференциацией вещества мантии (медленное опускание более тяжелых элементов вглубь и поднятие более легких кверху), зона их появления до глубины около 700 км получила название тектоносферы.

Существует несколько классификаций тектонических движений, каждая из которых отражает одну из сторон – направленность (вертикальные, горизонтальные), место проявления (поверхностные, глубинные) и т.п.

С географической точки зрения удачным представляется деление тектонических движений на колебательные (эпейрогенические) и складкообразовательные (орогенические).

Сущность эпейрогенических движений сводится к тому, что огромные участки литосферы испытывают медленные поднятия или опускания, являются существенно вертикальными, глубинными, проявление их не сопровождается резким изменением первоначального залегания горных пород. Эпейрогенические движения были повсюду и во все времена геологической истории. Происхождение колебательных движений удовлетворительно объясняется гравитационной дифференциацией вещества в Земле: восходящим токам вещества отвечают поднятия земной коры, нисходящим – опускания. Скорость и знак (поднятие – опускание) колебательных движений меняются и в пространстве, и во времени. В их последовательности наблюдается цикличность с интервалами от многих миллионов лет до нескольких тысяч столетий.

Для становления современных ландшафтов большое значение имели колебательные движения недавнего геологического прошлого – неогена и четвертичного периода. Они получили название новейших или неотектонических . Размах неотектонических движений очень значителен. В горах Тянь-Шаня, например, их амплитуда достигает 12-15 км и без неотектонических движений на месте этой высокой горной страны существовал бы пенеплен – почти равнина, возникшая на месте разрушенных гор. На равнинах амплитуда неотектонических движений намного меньше, но и здесь многие формы рельефа – возвышенности и низменности, положение водоразделов и речных долин – связаны с неотектоникой.

Новейшая тектоника проявляется и в настоящее время. Скорость современных тектонических движений измеряется миллиметрами, реже рервыми сантиметрами (в горах). На Русской равнине максимальные скорости поднятия до 10 мм в год установлены для Донбасса и северо-востока Приднепровской возвышенности, максимальные опускания, до 11,8 мм в год – в Печорской низменности.

Следствиями эпейрогенических движений являются:

1.Перераспределение соотношения между площадями суши и моря (регрессия, трансгрессия). Лучше всего изучать колебательные движения, следя за поведением береговой линии, потому что при колебательных движениях граница между сушей и морем смещается вследствие расширения площади моря за счет сокращения площади суши или сокращения площади моря за счет увеличения площади суши. Если суша поднимается, а уровень моря остается неизменным, то ближайшие к береговой линии участки морского дна выступают на дневную поверхность – происходит регрессия , т.е. отступание моря. Опускание суши при неизменном уровне моря, либо повышение уровня моря при стабильном положении суши влечет трансгрессию (наступание) моря и затопление более или менее значительных участков суши. Таким образом, главной причиной трансгрессий и регрессий являются поднятия и опускания твердой земной коры.

Значительное увеличение площади суши или моря не может не сказаться на характере климата, который становится более морским или более континентальным, что с течением времени должно отразится на характере органического мира и почвенного покрова, изменится конфигурация морей и материков. В случае регрессии моря некоторые материки, острова могут соединиться, если разделяющие их проливы были неглубокими. При трансгрессии, наоборот, происходит разъединение масс суши на обособленные материки или отделение от материка новых островов. Наличием колебательных движений в значительной степени объясняется эффект разрушительной деятельности моря. Медленная трансгрессия моря на крутые побережья сопровождается выработкой абразионной (абразия – срезание морем берега) поверхности и ограничивающего ее со стороны суши абразионного уступа.

2.В связи с тем, что колебания земной коры происходят в разных точках либо с разным знаком, либо с разной интенсивностью – меняется сам вид земной поверхности. Чаще всего поднятия или опускания, охватывающие обширные районы, создают на ней крупные волны: при поднятиях – купола огромных размеров, при опусканиях – чаши и огромные депрессии

При колебательных движениях может случиться, что когда один участок поднимается, а соседний с ним опускается, то на границе между такими различно движущимися участками (а также и внутри каждого из них) происходят разрывы, в силу чего отдельные глыбы земной коры приобретают самостоятельное движение. Подобный разрыв, при котором горные породы перемещаются вверх или вниз друг относительно друга вдоль вертикальной или почти вертикальной трещины, называется сбросом. Образование сбросовых трещин есть следствие растяжения земной коры, а растяжение почти всегда связывается с областями поднятия, где литосфера вспучивается, т.е. профиль ее делается выпуклым.

Складкообразовательные движения – движения земной коры, в результате которых образуются складки, т.е. различной сложности волнообразный изгиб пластов. Отличаются от колебательных (эпейрогенических) рядом существенных признаков: они эпизодичны во времени, в отличие от колебательных, которые никогда не прекращаются; они не повсеместны и каждый раз приурочены к относительно ограниченным участкам земной коры; охватывая очень большие промежутки времени, складкообразовательные движения тем не менее протекают быстрее, чем колебательные, и сопровождаются высокой магматической активностью. В процессах складкообразования движение вещества земной коры всегда идет по двум направлениям: по горизонтальному и по вертикальному, т.е. тангенциально и радиально. Следствием тангенциального движения и является образование складок, надвигов и т.п. Движение вертикальное приводит к поднятию сминаемого в складки участка литосферы и к его геоморфологическому оформлению в виде высокого вала – горного хребта. Складкообразовательные движение характерны для геосинклинальных областей и слабо представлены или совсем отсутствуют на платформах.

Колебательные и складкообразовательные движения – это две крайние формы единого процесса движения земной коры. Колебательные движения первичны, универсальны, временами, при определенных условиях и на определенных территориях они перерастают в движения орогенические: в поднимающихся участках возникает складчатость.

Наиболее характерным внешним выражением сложных процессов движения земной коры является образование гор, горных хребтов и горных стран. Вместе с тем на участках различной «жесткости» оно протекает по-разному. В областях развития мощных толщ осадков, еще не подвергавшихся складкообразованию и, следовательно, не утерявших способность к пластическим деформациям, сперва происходит образование складок, а затем воздымание всего сложного складчатого комплекса. Возникает громадная выпуклость антиклинального типа, которая впоследствии, будучи расчлененной деятельностью рек, превращается в горную страну.

В областях, уже подвергшихся складчатости в прошлые периоды своей истории, поднятие земной коры и образование гор совершается без нового складкообразования, с господствующим развитием сбросовых дислокаций. Эти два случая наиболее характерны и отвечают двум главным типам горных стран: типу складчатых гор (Альпы, Кавказ, Кордильеры, Анды) и типу глыбовых гор (Тянь-Шань, Алтай).

Подобно тому как горы на Земле свидетельствуют о поднятиях земной коры, равнины свидетельствуют об опусканиях. Чередование выпуклостей и впадин наблюдается и на дне океана, следовательно, и оно затронуто колебательными движениями (подводные плато и котловины говорят о погруженных платформенных структурах, подводные хребты – о затопленных горных странах).

Геосинклинальные области и платформы образуют главнейшие структурные блоки земной коры, находящие отчетливое выражение в современном рельефе.

Самыми молодыми структурными элементами материковой земной коры являются геосинклинали. Геосинклиналь – это высокоподвижный, линейно-вытянутый и сильно расчлененный участок земной коры, характеризующийся разнонаправленными тектоническими движениями высокой интенсивности, энергичными явлениями магматизма, включая вулканизм, частыми и сильными землетрясениями. Геологическая структура, возникшая там, где движения имеют геосинклинальный характер, носит название складчатой зоны. Таким образом, очевидно, что складкообразование характерно прежде всего для геосинклиналей, здесь оно проявляется в наиболее полной и яркой форме. Процесс геосинклинального развития сложен и во многом еще не достаточно изучен.

В своём развитии геосинклиналь проходит несколько стадий. На ранней стадии развития в них наблюдается общее погружение и накопление мощных толщ морских осадочных и вулканогенных пород. Из осадочных пород для этой стадии характерны флиши (закономерное тонкое чередование песчаников, глины и мергелей), а из вулканических – лавы основного состава.На средней стадии , когда в геосинклиналях накапливается толща осадочно-вулканических пород мощностью 8-15 км. Проессы погружения сменяются постепенным воздыманием, осадочные породы подвергаются складкообразованию, а на больших глубинах – метаморфизации, по трещинам и разрывам, пронизывающим их, внедряется и застывает кислая магма. В позднюю стадию развития на месте геосинклинали под влиянием общего воздымания поверхности возникают высокие складчатые горы, увенчанные активными вулканами с излиянием лав среднего и основного состава; впадины заполняются континентальными отложениями, мощность которых может достигать 10 км и более. С прекращением процессов воздымания высокие горы медленно, но неуклонно разрушаются, пока на их месте не образуется холмистая равнина – пенеплен – с выходом на поверхность «геосинклинальных низов» в виде глубоко метаморфизованных кристаллических пород. Пройдя геосинклинальный цикл развития, земная кора утолщается, становится устойчивой и жесткой, не способной к новому складкообразованию. Геосинклиналь переходит в иной качественный блок земной коры –платформу.

Современными геосинклиналями на Земле являются области, занятые глубоководными морями, относимыми к группам внутренних, полузамкнутых и межостровных морей.

На протяжении геологической истории Земли наблюдался ряд эпох интенсивного складчатого горообразования с последующей сменой геосинклинального режима на платформенный. Наиболее древние из эпох складкообразования относятся к докембрийскому времени, затем следуют байкальская (конец протерозоя – начало кембрия),каледонская или нижнепалеозойская (кембрий, ордовик, силур, начало девона),герцинская или верхнепалеозойская (конец девона, карбон, пермь, триас), мезозойская (тихоокеанская), альпийская (конец мезозоя – кайнозой).