Атмосферные планеты. Атмосфера планет солнечной системы. "Каналы" на Марсе

Атмосфера – это газовая оболочка планеты, движущаяся вместе с планетой в мировом пространстве как единое целое. Своими атмосферами обладают почти все планеты нашей солнечной системы, но только земная атмосфера способна поддерживать жизнь. В атмосферах планет есть аэрозольные частицы: твёрдые пылинки, поднятые с твёрдой поверхности планеты, жидкие либо твёрдые частицы, возникшие в результате конденсации атмосферных газов, метеорная пыль. Рассмотрим подробно состав и особенности атмосфер планет Солнечной системы.

Меркурий. На этой планете имеются следы атмосферы: зафиксированы гелий, аргон, кислород, углерод и ксенон. Давление атмосферы на поверхности Меркурия чрезвычайно мало: составляет двухтриллионную долю от нормального земного атмосферного давления. При такой разреженности атмосферы в ней невозможно образование ветров и облаков, она не защищает планету от жара Солнца и космических излучений.

Венера. В 1761 году Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца, заметил тоненький радужный ободочек, окружавший планету. Так была открыта атмосфера Венеры. Эта атмосфера исключительно мощная: давление у поверхности оказалось в 90 раз больше, чем у поверхности Земли. Атмосфера Венеры на 96,5 % состоит из углекислого газа. Не более 3 % приходится на долю азота. Кроме того, обнаружены примеси инертных газов (в первую очередь, аргона). Парниковый эффект в атмосфере Венеры поднимает температуру на 400 градусов!

Небо на Венере имеет яркий жёлто-зеленый оттенок. Туманная дымка простирается до высоты около 50 км. Далее до высоты 70 км идут облака из мелких капель серной кислоты. Считается, что она образуется из диоксида серы, источником которого могут быть вулканы. Скорость вращения на уровне верхней границы облаков иная, чем над самой поверхностью планеты. Это означает, что над экватором Венеры на высоте 60-70 км постоянно дует ураганный ветер со скоростью 100-300 м/с в направлении движения планеты. Самые верхние слои атмосферы Венеры состоят почти целиком из водорода.

Атмосфера Венеры простирается до высоты 5500 км. В соответствии с вращением Венеры с востока на запад в том же направлении происходит и вращение атмосферы. В соответствии с температурным профилем атмосфера Венеры делится на две области: тропосферу и термосферу. На поверхности температура равняется + 460°С, она мало меняется днем и ночью. К верхней границе тропосферы температура понижается до -93°С.

Марс. Небо этой планеты не чёрное, как это предполагалось, а розовое. Оказалось, что пыль, висящая в воздухе, поглощает 40% поступающего солнечного цвета, создавая цветной эффект. Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа. Около 4% приходится на долю азота и аргона. Кислорода и водяного пара в марсианской атмосфере меньше 1%. Среднее давление атмосферы на уровне поверхности в 15000 раз меньше, чем на Венере, и в 160 раз меньше, чем у поверхности Земли. Парниковый эффект поднимает среднюю температуру у поверхности на 9°С.

Для Марса характерны резкие колебания температур: днём температура может доходить до +27°С, но уже к утру до -50°С. Происходит это из-за того, что разреженная атмосфера Марса не способна удерживать тепло. Одним из проявлений перепада температур являются очень сильные ветры, скорость которых доходит до 100 м/с. На Марсе встречаются облака самых разнообразных форм и видов: перистые, волнистые.

АТМОСФЕРЫ ПЛАНЕТ

АТМОСФЕРЫ ПЛАНЕТ - газовые оболочки планет, вращающиеся вместе с планетами, рассеивающие и поглощающие солнечное излучение . Атмосферы планет Юпитера, Сатурна, Нептуна состоят преимущественно из водорода, гелия и метана, Венеры и Марса - главным образом из углекислого газа . Сложный состав имеет атмосфера Земли (N2, O2, Ar, CO2 и др.).

Большой Энциклопедический словарь . 2000 .

Смотреть что такое "АТМОСФЕРЫ ПЛАНЕТ" в других словарях:

Газовые оболочки планет, вращающиеся вместе с планетами, рассеивающие и поглощающие солнечное излучение. Атмосферы планет Юпитера, Сатурна, Нептуна состоят преимущественно из водорода, гелия и метана, Венеры и Марса главным образом из… … Энциклопедический словарь

Внешние газовые оболочки планет. Атмосферами обладают все большие планеты Солнечной системы, за исключением, может быть, Меркурия и Плутона. Атмосфера обнаружена также у спутника Сатурна Титана; возможно, она существует также у спутников… … Большая советская энциклопедия

Газ. оболочки планет, вращающиеся вместе с планетами, рассеивающие и поглощающие солнечное излучение. А. п. Юпитера, Сатурна, Нептуна состоят преим. из водорода, гелия и метана, Венеры и Марса гл. обр. из углекислого газа. Сложный состав имеет… … Естествознание. Энциклопедический словарь

парниковый эффект атмосферы планеты - парниковый эффект Превышение температуры в глубине атмосферы над эффективной температурой планеты, являющееся следствием более высокой прозрачности атмосферы для солнечной радиации, чем для тепловой. [ГОСТ 25645.143 84] Тематики атмосферы планет… …

общая циркуляция атмосферы планеты - общая циркуляция Многолетнее устойчивое распределение ветров на планете. [ГОСТ 25645.143 84] Тематики атмосферы планет Синонимы общая циркуляция EN general circulation of the planetary atmosphere … Справочник технического переводчика

оптическая толщина атмосферы - оптическая толщина Величина, характеризующая ослабление радиации в атмосфере планеты. Примечания 1. Формула оптической толщины имеет вид: где τ оптическая толщина; h высота; k коэффициент ослабления; k= kп + kр, в единицах обратной длины; kп … Справочник технического переводчика

- (Планетарный ветер) потеря газов атмосферой планет вследствие их рассеяния в космическое пространство. Основным механизм потери атмосферы, является термальный тепловое движение молекул, из за которого молекулы газов, находящиеся в сильно… … Википедия

Содержание: Начало 0–9 А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц … Википедия

Тела естественного или искусственного происхождения, обращающиеся вокруг планет. Естественные спутники имеют Земля (Луна), Марс (Фобос и Деймос), Юпитер (Амальтея, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, Леда, Гималия, Лиситея, Элара, Ананке, Карме,… … Энциклопедический словарь

Список планет вселенной Warhammer 40,000 Ниже приведен список планет вымышленной вселенной Warhammer 40000, появлявшихся в официальных материалах Games Workshop. Содержание 1 Классификация планет 2 Список планет 2.1 … Википедия

Книги

- , Смирнов Борис Михайлович. Учебное пособие, созданное известным советским и российским физиком, посвящено трём ключевым направлениям физики атмосферы в её глобальном понимании атмосферному электричеству, стратосферному…

- Физика глобальной атмосферы. Парниковый эффект, атмосферное электричество, эволюция климата , Смирнов Б.М.. Учебное пособие, созданное известным советским и российским физиком, посвящено трём ключевым направлениям физики атмосферы в её глобальном понимании – атмосферному электричеству,…

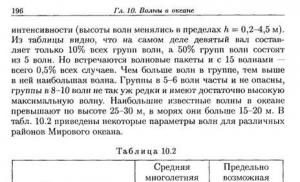

У всех планет земной группы - Меркурия, Венеры, Земли и Марса есть общее в строении -литосфера, которая как бы отвечает твердому агрегатному состоянию вещества. У трех планет: Венеры, Земли и Марса имеется атмосфера, а гидросфера установлена пока лишь на нашей планете. На рис. 5 показано строение планет земной группы и Луны, а в табл. 2 -характеристика атмосферы планет земной группы.[ ...]

В нижней части атмосферы планеты стратификация близка к адиабатической (см. ), когда с1р/с1г = -др/(?а, где с2 = 7КТ/¡1 - квадрат скорости звука. Взяв, кроме уже употреблявшихся величин, 7 = = ср/су = 1,3 и /1 = 44 (углекислый газ), найдем, что в нижней части атмосферы планеты г « 1500 км, что примерно вчетверо меньше радиуса планеты.[ ...]

Малая плотность планет-гигантов (у Сатурна она меньше плотности воды) объясняется тем, что они в основном состоят из газообразных и жидких веществ, преимущественно водорода и гелия. Этим они похожи на Солнце и многие другие звезды, водорода и гелия в массе которых примерно 98 %. Атмосфера планет-гигантов содержит различные соединения водорода, например метан и аммиак.[ ...]

| 1.1 |

| 2 |

Общее увеличение концентрации С02 в атмосфере планеты часто рассматривают как источник опасности для климата. Поглощение тепловых лучей диоксидом углерода может помешать их отражению от поверхности Земли и привести к общему повышению температуры. Однако данных по этому вопросу нет; иногда указывается, что такой эффект может быть компенсирован уменьшением излучаемого солнцем тепла вследствие увеличения содержания в воздухе пыли и аэрозолей.[ ...]

Ракеты, выносящие приборы за пределы атмосферы планеты и ее магнитосферы, позволяют преодолеть и основную слабость земной астрономии - невозможность наблюдений с Земли области спектра электромагнитных волн короче 300 нм, которые полностью поглощаются в толще воздушной оболочки. На наших глазах рождаются новые направления древней науки - рентгеновская астрономия, гамма-астрономия, ведутся наблюдения во всем спектре излучений, посылаемых Вселенной. В число этих новых направлений, тесно связанных с экологическими проблемами, входят следующие.[ ...]

Суммарное количество диоксида углерода в атмосфере планеты составляет не менее 2,3- 1012т, в то время как содержание его в Мировом океане оценивается в 1,3-10й т. В литосфере в связанном состоянии находится 2-1017 т диоксида углерода. Значительное количество диоксида углерода содержится и в живом веществе биосферы (около 1,5-1012 т, т.е. почти столько, сколько во всей атмосфере).[ ...]

Но и планетная астрономия ясно выявляет, что атмосферы планет не могут быть объяснены (как это ясно теперь и для земной атмосферы) на основании их химического состава как производные всемирного тяготения и солнечного излучения два фактора, которые астрономами до сих пор только и принимаются во внимание. Из последних сводок английских и американских астрономов Ресселя, Вильдта, Сп. Джонса, Джинса и других ясно это вытекает.[ ...]

Нельзя забывать, что биогенное происхождение атмосферы нашей Земли является эмпирическим обобщением, т. е. логическим выводом из точных данных научного наблюдения, причем химический анализ тропосферы и стратосферы резко противоречит тому логическому выводу, который вытекает из астрономической теории происхождения атмосфер планет в приложении ее к Земле. Если бы эта теория была верна, то количество кислорода с высотой должно было бы уменьшаться по отношению к азоту, тогда как на больших высотах (до 40 км), где это должно было бы резко сказываться, такого уменьшения кислорода по отношению к азоту не наблюдается. Отношение О2 к N2 остается неизменным, как в высоких слоях тропосферы, так и в нижних слоях стратосферы.[ ...]

Если был бы известен точный химический состав атмосферы Венеры, сравнивая найденное значение п с показателем адиабаты - ср/су для смеси газов, составляющих атмосферу планеты, можно было бы судить о характере стратификации атмосферы. При п [ ...]

Взвешенные твердые частицы, по First (1973), поступают в атмосферу планеты в результате естественных процессов (до 2200- 10а т/год частиц размером менее 20 мкм) и деятельности человека (до 415- 106 т/год). Следует при этом отметить, что поступление частиц в воздух в результате деятельности человека приурочено в основном к местам его расселения и особенно большим и крупным городам. Твердые взвеси как результат этой деятельности образуются при сжигании различных видов топлива, дезинтеграции твердых материалов, при перегрузке и транспортировке пылящих материалов, поднимаются с поверхности городской территории. Основными источниками поступления этих веществ в воздушный бассейн города являются различные крупные и мелкие энергетические установки, предприятия металлургии, машиностроения, стройматериалов, коксохимии и транспорт.[ ...]

Излишне говорить, чтод существование свободного кислорода в атмосфере планет может свидетельствовать о наличии на них жизни: на Земле возникновение кислородной атмосферы было тоже связано с зарождением жизни. Так, изучение озона входит в контакт с одной из замечательных проблем современной космогонии.[ ...]

Фотохимические реакции не являются единственными реакциями в атмосфере. Там происходят многочисленные превращения с участием десятков тысяч химических соединений, течение которых ускоряется радиацией (солнечная радиация, космическое излучение, радиоактивное излучение), а также каталитическими свойствами присутствующих в воздухе твердых частиц и следов тяжелых металлов. Значительные изменения претерпевают попадающие в воздух диоксид серы и сероводород, галогены и межгалогенные соединения, оксиды азота и аммиак, альдегиды и амины, сульфиды и меркаптаны, нитросоединения и олефины, полиядерные ароматические углеводороды и пестициды. Иногда эти реакции могут служить причиной не только качественных, но и количественных изменений в глобальном составе атмосферы планеты, приводящих к изменению климата на Земле. Аккумулируясь в верхних слоях атмосферы, фтор-хлоруглеводороды фотолитически разлагаются с образованием оксидов хлора, которые взаимодействуют с озоном, уменьшая его концентрацию в стратосфере . Аналогичный эффект наблюдается и при реакциях озона с оксидами серы, оксидами азота и углеводородами. В результате разложения вносимых в почву азотных удобрений происходит эмиссия в атмосферу оксида азота N0, который взаимодействует с атмосферным озоном, превращая его в кислород. Все эти реакции уменьшают содержание озона в слоях атмосферы на высоте 20-40 км, которые защищают приземный слой атмосферы от солнечной радиации высокой энергии. Подобные превращения приводят к глобальным изменениям климата планеты.[ ...]

Несмотря на столь высокие уровни З.а., РФ не является главным загрязнителем атмосферы планеты (табл. 18).[ ...]

Существует гипотеза неорганического происхождения свободного кислорода в атмосфере Земли. Согласно этой гипотезе, существование в верхних слоях атмосферы процесса разложения молекул воды на водород и кислород под действием жестких космических излучений должно иметь следствием постепенную утечку легкого, подвижного водорода в космическое пространство и накопление в атмосфере свободного кислорода, что без всякого участия жизни должно восстановительную первичную атмосферу планеты превратить в окислительную. По расчетам, этот процесс мог за 1-1,2 млрд. лет создать на Земле окислительную атмосферу. Но он неизбежно идет и на других планетах Солнечной системы, причем в течение всего времени их существования, а это примерно 4,5 млрд. лет. Тем не менее ни на одной планете нашей системы, кроме Земли и, с несравненно меньшим содержанием кислорода, Марса, практически нет свободного кислорода и до сих пор их’атмосферы сохраняют восстановительные свойства. Очевидно, и на Земле этот процесс мог повысить содержание окислов углерода и азота в атмосфере, но не настолько, чтобы сделать ее окислительной. Так что наиболее правдоподобной остается гипотеза, связывающая наличие на Земле свободного кислорода с деятельностью фотосинтезирующих организмов.[ ...]

Для запахов совершенно не изучена их роль в переносе в газообразной форме в атмосферу таких более тяжелых атомов, как мышьяк, сера, селен и др. Сейчас можно это только отметить. Как я уже указывал, химическое количественное изучение атмосфер планеты является одной из отсталых геохимических проблем.[ ...]

В заключение полезно привести некоторые сведения о магнитосферах и ионосферах других планет. Отличия от земной ионосферы обусловлены химическим составом атмосфер планет и разницей расстояний от Солнца. Днем максимум электронной концентрации на Марсе составляет 2 105 см-3 на высоте 130- 140 км, на Венере - 5 106 см-3 на высоте 140-150 км. На Венере, лишенной магнитного поля, днем существует низко расположенная плазмопауза (300 км), что обусловлено действием солнечного ветра. На Юпитере с его сильным магнитным полем обнаружены полярные сияния и радиационный пояс, значительно более интенсивные, чем на Земле.[ ...]

Диоксид углерода СОг является не токсичным, но вредным веществом в связи с фиксируемым повышением его концентрации в атмосфере планеты и его влиянием на изменение климата (см. гл. 5). Предпринимаются шаги по регламентированию его выброса объектами энергетики, промышленности и транспорта.[ ...]

Прогрессивное увеличение количества кислорода в воде вследствие деятельности фотосинтезирующих организмов и его диффузия в атмосферу вызвали изменения в химическом составе оболочек Земли, и, прежде всего атмосферы, что в свою очередь сделало возможным быстрое распространение жизни по планете и появление более сложно организованных жизненных форм. По мере увеличения содержания кислорода в атмосфере формируется достаточно мощный слой озона, который защищает поверхность Земли от проникновения жесткого ультрафиолетового и космического изучений. В таких условиях жизнь смогла продвинуться к поверхности моря. Развитие механизма аэробного дыхания сделало возможным появление многоклеточных организмов. Первые такие организмы появились после того, как концентрация кислорода в атмосфере планеты достигла 3%, что произошло 600 млн лет назад (начало кембрийского периода).[ ...]

Газовая оболочка спасает все живущее на Земле от губительных ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей. Верхние слои атмосферы частично поглощают, частично рассеивают эти лучи. Атмосфера защищает нас и от «звездных осколков». Метеориты, в подавляющем большинстве не превышающие по величине горошину, под влиянием земного притяжения с огромной скоростью (от 11 до 64 км/с) врезаются в атмосферу планеты, раскаляются там в результате трения о воздух и на высоте около 60-70 км по большей части сгорают. Атмосфера защищает Землю и от крупных космических осколков.[ ...]

Сложившийся характер потребления сырьевых ресурсов приводит к неудержимому росту объема отходов. Огромное количество их попадает в атмосферу в виде пылегазовых выбросов и со сточными водами в водоемы, что отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды. Более всего загрязняют атмосферу теплоэнергетика, черная и цветная метллургия, химическая промышленность.[ ...]

Перед изложением теории следует упомянуть идею неконтролируемого «парникового эффекта», предложенную Рейсулом и Де Бергом в связи с теорией эволюции атмосфер планет. Предварительно следует объяснить столь сильные различия между атмосферами Венеры, Земли и Марса.[ ...]

Анализ динамики спуска автоматической межпланетной станции (АМС) на парашюте дает дополнительное средство контроля внутренней согласованности данных об атмосфере планеты, если одновременно производятся измерения, по крайней мере, двух любых термодинамических параметров атмосферы из трех, связанных уравнением состояния газа. Описываемая ниже методика будет применена в целях иллюстрации ее использования для анализа и проверки согласованности данных, полученных во время спуска АМС «Венера-4» (см. ).[ ...]

Катастрофичной в данное время является вырубка1 тропических лесов, которые являются одним из крупнейших источников кислорода, жизненно важного ресурса нашей планеты, возобновляемого биотой. Тропические леса исчезают в силу того, что население в этих районах быстро увеличивается. Из-за угрозы голода люди в погоне за небольшими урожаями используют под поля и огороды любые клочки земли, вырубая для этого древние тропические леса, деревья, кустарники. В случае уничтожения лесов в экваториальной зоне, Амазонии и, как следствие, снижения содержания кислорода в атмосфере планеты человечество и само существование биосферы2 окажутся под угрозой гибели от гипоксии.[ ...]

Подчеркнем теперь, что все указывавшиеся в этом параграфе формулы содержали лишь шесть истинно «внешних» размерных параметров: усваиваемый поток солнечной радиации q, радиус планеты а, угловая скорость ее вращения

При этом центральное место на переговорах по глобальным климатическим изменениям занимают США не столько из-за политического или экономического веса, сколько из-за доли выбросов в атмосферу планеты; вклад этой страны составляет 25%, так что любые международные соглашения без их участия почти бессмысленны. В отличие от европейских стран США крайне осторожны и неактивны, что связано с ценой, которую они должны будут заплатить за снижение выбросов С02.[ ...]

С середины 1970-х гг. Голицын занялся разработкой теории конвекции, в том числе с учетом вращения. Эта тематика имеет приложения ко многим природным объектам: к мантии Земли и ее жидкому ядру, атмосферам планет и звезд, к океану. Для всех этих объектов получены простые формулы, объясняющие данные наблюдений или результаты численного моделирования. Им развита теория и организован цикл экспериментальных работ по конвекции вращающейся жидкости. На этой основе объяснены сила ветров и размеры тропических и полярных ураганов.[ ...]

То же происходит в странах Африки, в Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде, Гвинее. Тропические леса, покрывающие 7% земной поверхности в районах, близких к экватору, и играющие важнейшую роль в обогащении атмосферы планеты кислородом и в поглощении углекислого газа, сводятся со скоростью 100 тыс. км2 в год.[ ...]

Мы еще не располагаем вполне убедительными доказательствами существования жизни вне Земли, или, как ее называет Ледерберг (1960), «экзобиологии», но все то, что мы узнали о среде на Марсе и на других имеющих атмосферу планетах, не исключает такой возможности. Хотя температурные и другие физические условия среды на этих планетах экстремальны, они не выходят за пределы толерантности некоторых из самых устойчивых обитателей Земли (бактерий, вирусов, лишайников и др.), особенно если считать вероятным наличие более мягкого микроклимата под поверхностью или в защищенных областях. Можно, однако, считать установленным, что на других планетах солнечной системы нет крупных «пожирателей кислорода», таких, как люди или динозавры, так как в атмосфере этих планет кислорода очень мало или нет совсем. Теперь ясно, что зеленые области и так называемые «каналы» Марса - это не растительность и не работа разумных существ. Однако на основе данных спектроскопических наблюдений темных областей Марса в инфракрасных лучах можно считать, что там имеется органическое вещество, а недавние автоматические межпланетные станции («Маринер-6» и «Маринер-7») обнаружили на этой планете аммиак, имеющий, возможно, биологическое происхождение.[ ...]

Изучение океана как физической и химической системы продвигалось значительно быстрее, чем его изучение как биологической системы. Гипотезы о происхождении и геологической истории океанов, вначале спекулятивные, приобрели прочную теоретическую основу.[ ...]

В этой связи следует остановиться на имеющихся теоретических моделях развития ядер-ных инцидентов в военном аспекте. Модели учитывают количество энергии,накопленной в виде термоядерных зарядов и на атомных электростанциях, и дают ответ на вопрос о том, как изменились бы климатические условия в масштабе всей планеты по истечении одного года после ядерной войны. Конечные вьюоды сводились к следующему. Реакция атмосферы приведет к ситуации, аналогичной ситуации с атмосферой на Марсе, где пыль продолжает разноситься по всей атмосфере планеты спустя 10 дней после начала пыльных бурь, что резко ослабляет солнечную радиацию. Вследствие этого марсианская суша остывает на 10 - 15 °С, а запыленная атмосфера нагревается на 30 °С (по сравнению с обычными условиями). Это признаки так называемой "ядерной зимы", конкретные показатели которой сегодня трудно предсказать. Однако совершенно очевидно, что условия для существования высших форм организации живой материи будут резко изменены.[ ...]

В настоящее время тенаксы пользуются чрезвычайно большой популярностью у аналитиков: их применяют для концентрирования из воздуха (и воды после выдувания примесей, см. раздел 6) микропримесей ЛОС в газовой хроматографии и ГХ/МС-анализе при исследовании воздуха городов и жилых помещений, определении качества воздуха рабочей зоны и административных зданий, выхлопных газов автотранспорта и выбросов промышленных предприятий, атмосферы отсеков орбитальных космических аппаратов и подводных лодок, атмосферы планет и др.[ ...]

В концепции «отрицательной вязкости» одним из основных является вопрос, откуда черпают энергию сами крупномасштабные вихри, поддерживающие зональную циркуляцию, в данном случае - дифференциальное вращение. Существует принципиальная возможность , что энергия к ним поступает непосредственно от мелкомасштабной конвекции, однако физически этот механизм не вполне ясен и тем более трудно как-то количественно оценить его эффективность. К подобного рода возможностям от носится и гипотеза о неизотропно-сти турбулентной вязкости. Другая возможность, осуществляющаяся в атмосферах планет, заключается в переносе не кинетической, а потенциальной энергии с последующим превращением ее в кинетическую. Как уже говорилось, благодаря влиянию собственного вращения Солнца средняя температура на определенных горизонтальных (эквипотенциальных) уровнях может быть неодинаковой на всех широтах, что должно приводить к возникновению крупномасштабных движений, переносящих в конце концов тепло к более холодным широтам . Эта вторая возможность по существу перекликается с идеями Фогта и Эддингтона . Все эти обстоятельства позволяют говорить о близости некоторых основных черт атмосферной циркуляции на Солнце и планетах.[ ...]

Регламентации и ограничения устанавливаются на местном, региональном и федеративном уровнях. Они должны иметь совершенно определенную территориальную привязку. В долгосрочном планировании следует использовать прогностические и даже эколого-футурологические исследования с целью выявления потенциальных регламентирующих факторов природопользования, в т. ч. лимитов выбросов веществ, в настоящее время не ограничиваемых. Так, двуокись углерода в настоящее время не отнесена к веществам, загрязняющим атмосферный воздух. По мере увеличения валового выброса этого соединения в атмосферу планеты и уменьшения суммарной фотосинтетической способности лесов, вследствие их варварской вырубки, непременно даст себя знать «парниковый эффект», который угрожает перерасти в глобальную экологическую катастрофу. Показателен в этом плане пример американской частной энергетической компании «Эпплайд энерджи сервисес», находящейся в Вирджинии, которая пожертвовала в 1988 г. 2 млн долл. на посадку деревьев в Гватемале в качестве компенсации за тепловую угольную электростанцию, которую компания строит в штате Коннектикут. Ожидается, что посаженные деревья будут поглощать примерно столько же углекислого газа, сколько новая электростанция будет выбрасывать в атмосферу, предотвращая, таким образом, возможное глобальное потепление.[ ...]

ПЛАТА ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ - денежное возмещение природопользователем общественных затрат на изыскание, сохранение, восстановление, изъятие и транспортировку используемого природного ресурса, а также потенциальных усилий общества для натурального возмещения или адекватной замены эксплуатируемого ресурса в будущем. Такая плата должна включать издержки, связанные с межресурсными связями. С эколого-экономической точки зрения эту плату следует исчислять и с учетом глобально-регионального воздействия природопользователей на природные системы (например, крупное изъятие леса ведет к нарушению не только местного водного баланса, но и всего газового состава атмосферы планеты). Существующие методики определения размеров платы пока не учитывают всех факторов, воздействующих на эколого-экономический механизм ее формирования.[ ...]

Энергия ветра - одно из наиболее древних используемых источников энергии. Она широко применялась для привода мельниц и водоподъемных устройств в глубокой древности в Египте и на Ближнем Востоке. Затем энергия ветра стала использоваться для перемещения судов, лодок, улавливаться парусами. В Европе ветряные мельницы появились в XII в. Паровые машины заставили забыть на длительное время ветряные установки. Кроме того, низкие единичные мощности агрегатов, настоящая зависимость их работы от погодных условий, а также возможность преобразовывать энергию ветра только в ее механическую форму ограничили широкое использование этого природного источника. Энергия ветра в конечном итоге - результат тепловых процессов, происходящих в атмосфере планеты. Различия плотностей нагретого и холодного воздуха - причина активных изменений воздушных масс. Первоначальным источником энергии ветра, является энергия солнечного излучения, которая переходит в одну из своих форм - энергию воздушных течений.

В статье рассказывается о том, какая планета не имеет атмосферы, для чего нужна атмосфера, как возникает, почему некоторые ее лишены и как ее можно было бы создать искусственно.

Начало

Жизнь на нашей планете была бы невозможной, не будь на ней атмосферы. И дело не только в кислороде, которым мы дышим, к слову, его в ней содержится всего чуть больше 20%, но и в том, что она создает необходимое для живых существ давление и защищает от солнечной радиации.

Согласно научному определению, атмосфера — это газовая оболочка планеты, которая вращается вместе с ней. Если говорить упрощенно, то над нами постоянно висит огромное по своей массе скопление газа, но его веса мы не замечем так же, как и притяжения Земли, потому что родились в таких условиях и привыкли. Но не всем небесным телам повезло ее иметь. Так какая планета не имеет в расчет принимать не будем, так как это все же спутник.

Меркурий

Атмосфера планет подобного типа состоит в основном из водорода, и процессы в ней весьма бурные. Чего стоит один лишь атмосферный вихрь, который наблюдают уже более трехсот лет - то самое красное пятно в нижней части планеты.

Сатурн

Как и все газовые гиганты, Сатурн состоит в основном из водорода. На нем не утихают ветры, сверкают молнии и даже наблюдаются редкие полярные сияния.

Уран и Нептун

Обе планеты скрывает толстый слой облаков из водорода, метана и гелия. Нептун, кстати, рекордсмен по скорости ветров на поверхности - целых 700 километров в час!

Плутон

Вспоминая такое явление, как планета без атмосферы, сложно не упомянуть Плутон. До Меркурия ему, конечно, далеко: его газовая оболочка «всего лишь» в 7 тысяч раз менее плотная, чем земная. Но все же это самая дальняя и пока что малоизученная планета. Про также известно мало — лишь то, что в ней присутствует метан.

Как создать атмосферу для жизни

Мысль о колонизации других планет не дает покоя ученым с самого И тем более о терраформации (создание на условий без средств защиты). Все это пока что на уровне гипотез, но на том же Марсе создать атмосферу вполне реально. Процесс этот сложный и многоступенчатый, но основная идея его следующая: распылить на поверхности бактерии, которые будут вырабатывать еще больше углекислоты, плотность газовой оболочки увеличится, и температура вырастет. После этого начнется таяние полярных ледников, а из-за повышения давления вода не будет бесследно испаряться. А потом пойдут дожди, и почва станет пригодной для растений.

Так что мы разобрались с тем, какая планета практически лишена атмосферы.

Атмосфера (от. др.-греч. ἀτμός - пар и σφαῖρα - шар) - газовая оболочка (геосфера), окружающая планету Земля. Внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с околоземной частью космического пространства.

Совокупность разделов физики и химии, изучающих атмосферу, принято называть физикой атмосферы. Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли, изучением погоды занимается метеорология, а длительными вариациями климата - климатология.

Физические свойства

Толщина атмосферы - примерно 120 км от поверхности Земли. Суммарная масса воздуха в атмосфере - (5,1-5,3)·1018 кг. Из них масса сухого воздуха составляет (5,1352 ±0,0003)·1018 кг, общая масса водяных паров в среднем равна 1,27·1016 кг.

Молярная масса чистого сухого воздуха составляет 28,966 г/моль, плотность воздуха у поверхности моря приблизительно равна 1,2 кг/м3. Давление при 0 °C на уровне моря составляет 101,325 кПа; критическая температура - −140,7 °C (~132,4 К); критическое давление - 3,7 МПа; Cp при 0 °C - 1,0048·103 Дж/(кг·К), Cv - 0,7159·103 Дж/(кг·К) (при 0 °C). Растворимость воздуха в воде (по массе) при 0 °C - 0,0036 %, при 25 °C - 0,0023 %.

За «нормальные условия» у поверхности Земли приняты: плотность 1,2 кг/м3, барометрическое давление 101,35 кПа, температура плюс 20 °C и относительная влажность 50 %. Эти условные показатели имеют чисто инженерное значение.

Химический состав

Атмосфера Земли возникла в результате выделения газов при вулканических извержениях. С появлением океанов и биосферы она формировалась и за счёт газообмена с водой, растениями, животными и продуктами их разложения в почвах и болотах.

В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения).

Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением воды (H2O) и углекислого газа (CO2).

Состав сухого воздуха

| Азот | ||

| Кислород | ||

| Аргон | ||

| Вода | ||

| Углекислый газ | ||

| Неон | ||

| Гелий | ||

| Метан | ||

| Криптон | ||

| Водород | ||

| Ксенон | ||

| Закись азота |

Кроме указанных в таблице газов, в атмосфере содержатся SO2, NH3, СО, озон, углеводороды, HCl, HF, пары Hg, I2, а также NO и многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц (аэрозоль).

Строение атмосферы

Тропосфера

Её верхняя граница находится на высоте 8-10 км в полярных, 10-12 км в умеренных и 16-18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 0,65°/100 м

Тропопауза

Переходный слой от тропосферы к стратосфере, слой атмосферы, в котором прекращается снижение температуры с высотой.

Стратосфера

Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11-25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25-40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой.

Стратопауза

Пограничный слой атмосферы между стратосферой и мезосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место максимум (около 0 °C).

Мезосфера

Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80-90 км. Температура с высотой понижается со средним вертикальным градиентом (0,25-0,3)°/100 м. Основным энергетическим процессом является лучистый теплообмен. Сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов, колебательно возбуждённых молекул и т. д. обусловливают свечение атмосферы.

Мезопауза

Переходный слой между мезосферой и термосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около -90 °C).

Линия Кармана

Высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением ФАИ, линия Кармана находится на высоте 100 км над уровнем моря.

Граница атмосферы Земли

Термосфера

Верхний предел - около 800 км. Температура растёт до высот 200-300 км, где достигает значений порядка 1500 К, после чего остаётся почти постоянной до больших высот. Под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения происходит ионизация воздуха («полярные сияния») - основные области ионосферы лежат внутри термосферы. На высотах свыше 300 км преобладает атомарный кислород. Верхний предел термосферы в значительной степени определяется текущей активностью Солнца. В периоды низкой активности - например, в 2008-2009 гг - происходит заметное уменьшение размеров этого слоя.

Термопауза

Область атмосферы прилегающая сверху к термосфере. В этой области поглощение солнечного излучения незначительно и температура фактически не меняется с высотой.

Экзосфера (сфера рассеяния)

Экзосфера - зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 700 км. Газ в экзосфере сильно разрежён, и отсюда идёт утечка его частиц в межпланетное пространство (диссипация).

До высоты 100 км атмосфера представляет собой гомогенную хорошо перемешанную смесь газов. В более высоких слоях распределение газов по высоте зависит от их молекулярных масс, концентрация более тяжёлых газов убывает быстрее по мере удаления от поверхности Земли. Вследствие уменьшения плотности газов температура понижается от 0 °C в стратосфере до −110 °C в мезосфере. Однако кинетическая энергия отдельных частиц на высотах 200-250 км соответствует температуре ~150 °C. Выше 200 км наблюдаются значительные флуктуации температуры и плотности газов во времени и пространстве.

На высоте около 2000-3500 км экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно разрежёнными частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и метеорного происхождения. Кроме чрезвычайно разрежённых пылевидных частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения.

На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю стратосферы - около 20 %; масса мезосферы - не более 0,3 %, термосферы - менее 0,05 % от общей массы атмосферы. На основании электрических свойств в атмосфере выделяют нейтросферу и ионосферу. В настоящее время считают, что атмосфера простирается до высоты 2000-3000 км.

В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и гетеросферу. Гетеросфера - это область, где гравитация оказывает влияние на разделение газов, так как их перемешивание на такой высоте незначительно. Отсюда следует переменный состав гетеросферы. Ниже её лежит хорошо перемешанная, однородная по составу часть атмосферы, называемая гомосфера. Граница между этими слоями называется турбопаузой, она лежит на высоте около 120 км.

Другие свойства атмосферы и воздействие на человеческий организм

Уже на высоте 5 км над уровнем моря у нетренированного человека появляется кислородное голодание и без адаптации работоспособность человека значительно снижается. Здесь кончается физиологическая зона атмосферы. Дыхание человека становится невозможным на высоте 9 км, хотя примерно до 115 км атмосфера содержит кислород.

Атмосфера снабжает нас необходимым для дыхания кислородом. Однако вследствие падения общего давления атмосферы по мере подъёма на высоту соответственно снижается и парциальное давление кислорода.

В лёгких человека постоянно содержится около 3 л альвеолярного воздуха. Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе при нормальном атмосферном давлении составляет 110 мм рт. ст., давление углекислого газа - 40 мм рт. ст., а паров воды - 47 мм рт. ст. С увеличением высоты давление кислорода падает, а суммарное давление паров воды и углекислоты в лёгких остаётся почти постоянным - около 87 мм рт. ст. Поступление кислорода в лёгкие полностью прекратится, когда давление окружающего воздуха станет равным этой величине.

На высоте около 19-20 км давление атмосферы снижается до 47 мм рт. ст. Поэтому на данной высоте начинается кипение воды и межтканевой жидкости в организме человека. Вне герметической кабины на этих высотах смерть наступает почти мгновенно. Таким образом, с точки зрения физиологии человека, «космос» начинается уже на высоте 15-19 км.

Плотные слои воздуха - тропосфера и стратосфера - защищают нас от поражающего действия радиации. При достаточном разрежении воздуха, на высотах более 36 км, интенсивное действие на организм оказывает ионизирующая радиация - первичные космические лучи; на высотах более 40 км действует опасная для человека ультрафиолетовая часть солнечного спектра.

По мере подъёма на всё большую высоту над поверхностью Земли постепенно ослабляются, а затем и полностью исчезают такие привычные для нас явления, наблюдаемые в нижних слоях атмосферы, как распространение звука, возникновение аэродинамической подъёмной силы и сопротивления, передача тепла конвекцией и др.

В разреженных слоях воздуха распространение звука оказывается невозможным. До высот 60-90 км ещё возможно использование сопротивления и подъёмной силы воздуха для управляемого аэродинамического полёта. Но начиная с высот 100-130 км знакомые каждому лётчику понятия числа М и звукового барьера теряют свой смысл: там проходит условная линия Кармана, за которой начинается область чисто баллистического полёта, управлять которым можно, лишь используя реактивные силы.

На высотах выше 100 км атмосфера лишена и другого замечательного свойства - способности поглощать, проводить и передавать тепловую энергию путём конвекции (т. е. с помощью перемешивания воздуха). Это значит, что различные элементы оборудования, аппаратуры орбитальной космической станции не смогут охлаждаться снаружи так, как это делается обычно на самолёте, - с помощью воздушных струй и воздушных радиаторов. На такой высоте, как и вообще в космосе, единственным способом передачи тепла является тепловое излучение.

История образования атмосферы

Согласно наиболее распространённой теории, атмосфера Земли во времени пребывала в трёх различных составах. Первоначально она состояла из лёгких газов (водорода и гелия), захваченных из межпланетного пространства. Это так называемая первичная атмосфера (около четырех миллиардов лет назад). На следующем этапе активная вулканическая деятельность привела к насыщению атмосферы и другими газами, кроме водорода (углекислым газом, аммиаком, водяным паром). Так образовалась вторичная атмосфера (около трех миллиардов лет до наших дней). Эта атмосфера была восстановительной. Далее процесс образования атмосферы определялся следующими факторами:

- утечка легких газов (водорода и гелия) в межпланетное пространство;

- химические реакции, происходящие в атмосфере под влиянием ультрафиолетового излучения, грозовых разрядов и некоторых других факторов.

Постепенно эти факторы привели к образованию третичной атмосферы, характеризующейся гораздо меньшим содержанием водорода и гораздо большим - азота и углекислого газа (образованы в результате химических реакций из аммиака и углеводородов).

Азот

Образование большого количества азота N2 обусловлено окислением аммиачно-водородной атмосферы молекулярным кислородом О2, который стал поступать с поверхности планеты в результате фотосинтеза, начиная с 3 млрд лет назад. Также азот N2 выделяется в атмосферу в результате денитрификации нитратов и других азотсодержащих соединений. Азот окисляется озоном до NO в верхних слоях атмосферы.

Азот N2 вступает в реакции лишь в специфических условиях (например, при разряде молнии). Окисление молекулярного азота озоном при электрических разрядах в малых количествах используется в промышленном изготовлении азотных удобрений. Окислять его с малыми энергозатратами и переводить в биологически активную форму могут цианобактерии (сине-зелёные водоросли) и клубеньковые бактерии, формирующие ризобиальный симбиоз с бобовыми растениями, т. н. сидератами.

Кислород

Состав атмосферы начал радикально меняться с появлением на Земле живых организмов, в результате фотосинтеза, сопровождающегося выделением кислорода и поглощением углекислого газа. Первоначально кислород расходовался на окисление восстановленных соединений - аммиака, углеводородов, закисной формы железа, содержавшейся в океанах и др. По окончании данного этапа содержание кислорода в атмосфере стало расти. Постепенно образовалась современная атмосфера, обладающая окислительными свойствами. Поскольку это вызвало серьёзные и резкие изменения многих процессов, протекающих в атмосфере, литосфере и биосфере, это событие получило название Кислородная катастрофа.

В течение фанерозоя состав атмосферы и содержание кислорода претерпевали изменения. Они коррелировали прежде всего со скоростью отложения органических осадочных пород. Так, в периоды угленакопления содержание кислорода в атмосфере, видимо, заметно превышало современный уровень.

Углекислый газ

Содержание в атмосфере СО2 зависит от вулканической деятельности и химических процессов в земных оболочках, но более всего - от интенсивности биосинтеза и разложения органики в биосфере Земли. Практически вся текущая биомасса планеты (около 2,4·1012 тонн) образуется за счет углекислоты, азота и водяного пара, содержащихся в атмосферном воздухе. Захороненная в океане, в болотах и в лесах органика превращается в уголь, нефть и природный газ.

Благородные газы

Источник инертных газов - аргона, гелия и криптона - вулканические извержения и распад радиоактивных элементов. Земля в целом и атмосфера в частности обеднены инертными газами по сравнению с космосом. Считается, что причина этого заключена в непрерывной утечке газов в межпланетное пространство.

Загрязнение атмосферы

В последнее время на эволюцию атмосферы стал оказывать влияние человек. Результатом его деятельности стал постоянный рост содержания в атмосфере углекислого газа из-за сжигания углеводородного топлива, накопленного в предыдущие геологические эпохи. Громадные количества СО2 потребляются при фотосинтезе и поглощаются мировым океаном. Этот газ поступает в атмосферу благодаря разложению карбонатных горных пород и органических веществ растительного и животного происхождения, а также вследствие вулканизма и производственной деятельности человека. За последние 100 лет содержание СО2 в атмосфере возросло на 10 %, причём основная часть (360 млрд тонн) поступила в результате сжигания топлива. Если темпы роста сжигания топлива сохранятся, то в ближайшие 200-300 лет количество СО2 в атмосфере удвоится и может привести к глобальным изменениям климата.

Сжигание топлива - основной источник и загрязняющих газов (СО, NO, SO2). Диоксид серы окисляется кислородом воздуха до SO3, а оксид азота до NO2 в верхних слоях атмосферы, которые в свою очередь взаимодействуют с парами воды, а образующиеся при этом серная кислота Н2SO4 и азотная кислота НNO3 выпадают на поверхность Земли в виде т. н. кислотных дождей. Использование двигателей внутреннего сгорания приводит к значительному загрязнению атмосферы оксидами азота, углеводородами и соединениями свинца (тетраэтилсвинец) Pb(CH3CH2)4.

Аэрозольное загрязнение атмосферы обусловлено как естественными причинами (извержение вулканов, пыльные бури, унос капель морской воды и пыльцы растений и др.), так и хозяйственной деятельностью человека (добыча руд и строительных материалов, сжигание топлива, изготовление цемента и т. п.). Интенсивный широкомасштабный вынос твёрдых частиц в атмосферу - одна из возможных причин изменений климата планеты.

(Visited 719 times, 1 visits today)