Экологически обусловленные заболевания. Какие болезни вызывает загрязнение окружающей среды Экологические болезни

Разделы: География , Экология

Тема урока: Экологические болезни.

Цели урока:

- Дать понятие о глобальном загрязнении окружающей среды, влияние на здоровье человека тяжелых металлов, радиации, бифенилов и возникающих экологических болезнях. Показать пути решения проблемы глобального загрязнения окружающей среды. Дать понятие экологической безопасности населения.

- Продолжить развитие умений готовить сообщения, анализировать, сопоставлять, делать выводы.

- Воспитание бережного отношения к здоровью, природе.

Оборудование: фото, слайды, таблицы.

ХОД УРОКА

I. Оргмомент

а) Объявление темы урока. (Приложение

.

Слайд 1)

б) Ознакомление с планом урока. (Приложение

.

Слайд 2)

II. Изложение нового материала

1. Глобальное загрязнение окружающей среды.

Учитель:

В начале XXI века человечество

в полной мере ощутило глобальный экологический

кризис, который однозначно указывает на

антропогенную загрязненность нашей планеты. К

наиболее опасным загрязнителям окружающей среды

относят многие неорганические и органические

вещества: радионуклиды, тяжелые металлы (такие

как ртуть, кадмий, свинец, цинк), радиоактивные

металлы, полихлорированные бифенилы,

полиароматические углеводороды. Их постоянное

воздействие вызывает серьёзные нарушения

деятельности основных жизненных функций

организма. Вероятно, человек перешел допустимые

экологические пределы воздействия на все

компоненты биосферы, что в конечном итоге

поставило под угрозу существование современной

цивилизации. Можно сказать, что человек подошел к

пределу, который нельзя переступить ни при каких

обстоятельствах. Один неосторожный шаг и

человечество «сорвётся» в пропасть. Одно

необдуманное движение, и человечество может

исчезнуть с лика земли.

(Приложение

. Слайд 3)

Глобальное загрязнение окружающей среды

произошло в основном по двум причинам:

1) Неуклонный рост населения планеты.

2) Резкое возрастание в ходе научно-технической

революции потребления различных источников

энергии.

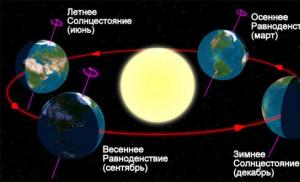

Рассмотрим первый случай: (Приложение . Слайд 4)

Так, если численность населения в 1900 году

составляла 1,7 млрд. человек, то к концу ХХ века

достигла 6,2 млрд. человек.1950 г – доля городского

населения – 29%, 2000год – 47,5 %. Урбанизация в России

– 73%.

(Приложение

. Слайд 5) Ежегодно

в мире рождается 145 млн. человек. Каждую

секунду появляется 3 человека. Каждую минуту – 175

человек. Каждый час – 10,5 тыс. чел. Каждые сутки –

250 тыс. человек.

(Приложение . Слайд 5) Крупнейшими городскими агломерациями являются: Токио – 26,4 млн. чел. Мехико – 17 млн. чел. Нью-Йорк – 16,6 млн. чел. Москва – 13,4 млн. чел.

Урбанизация коснулась и России, где доля городского населения составляет около 73 %. В крупных городах ситуация с загрязнением окружающей среды стала угрожающей (особенно от выбросов автотранспорта, радиоактивного заражения из-за аварий на АЭС).

(Приложение

. Слайд 6)

Город с населением 1 млн. человек расходует в

сутки 2 000 тонн пищи,625 000 тонн воды, тысячи тонн

каменного угля, нефти, газа и продуктов их

переработки.

За одни сутки миллионный город выбрасывает 500

000 тонн сточных вод, 2 000 тонн мусора и сотни тонн

газообразных веществ. Все города мира

выбрасывают ежегодно в окружающую среду до 3

млрд. тонн твердых промышленных и бытовых

отходов и около 1 млрд. тонн различных аэрозолей,

свыше 500 куб. км, промышленных и бытовых стоков. (Записать

в тетрадь)

Учитель.

Рассмотрим второй случай.

С середины XIX века в результате промышленной, а

затем научно-технической революции человечество

в десятки раз увеличило потребление ископаемого

топлива. С появлением новых средств передвижения

(паровозов, пароходов, автомобилей, дизельных

двигателей) и развитием теплоэнергетики

значительно возросли темпы потребления нефти и

природного газа.

(Приложение

. Слайд 7)

За последние 50 лет потребление ископаемых

видов топлива в мире возросло: угля в 2 раза,

нефти в 8 раз, газа в 12 раз. Так, если потребление

нефти в мире в 1910 году составило 22 млн. тонн, то в

1998 году достигло 3,5 млрд. тонн.

Основой социально-экономического развития

современной цивилизации является, главным

образом производство энергии, опирающееся,

главным образом на ископаемые виды топлива.

С одной стороны нефть и газ превратились в

фундамент благополучия многих стран, а с другой в

мощный источник глобального загрязнения нашей

планеты. Каждый год в мире сжигается более 9млрд.

тонн условного топлива, что приводит к выбросу в

окружающую среду более 20млн. тонн диоксида

углерода (СО 2) и более 700 млн. тонн различных

соединений. В настоящее время в автомобилях

сжигается около 2 млрд. тонн нефтепродуктов.

В России общее количество выбросов загрязняющих

веществ от всех видов транспорта составляет

около 17 млн. тонн в год, причем более 80 % от всех

выбросов приходится на автотранспорт. В выбросах

автомобилей кроме оксида углерода содержатся

тяжелые металлы, они попадают в воздух и почву.

В основном от автотранспорта в окружающую среду

выбрасывается оксид углерода (СО) приблизительно

84 %. Оксид углерода препятствует абсорбированию

кровью кислорода, что ослабляет мыслительные

способности человека, замедляет рефлексы, может

быть причиной потери сознания и смерти.

Учитель.

Переходим к рассмотрению

следующего вопроса.

2. Воздействие тяжелых металлов на организм человека

Значительное количество тяжелых

металлов попадает в воздух и почву не только из

выбросов автомобилей, но и при истирании

тормозных колодок и при износе автопокрышек.

Особая опасность от этих выбросов заключается в

том, что в них содержится сажа, способствующая

глубокому проникновению тяжелых металлов в

организм человека. Кроме автотранспорта,

источниками поступления в окружающую среду

тяжелых металлов служат металлургические

предприятия, ТЭЦ, АЭС, а также производство

удобрений и цемента.

Все тяжелые металлы можно подразделить на три

класса опасности: записываем в тетрадь. (Приложение

. Слайд 8)

I класс

– мышьяк, кадмий

ртуть, бериллий, селен, свинец, цинк, а так же все

радиоактивные металлы;

II класс

– кобальт, хром, медь,

молибден, никель, сурьма;

III класс

– ванадий, барий, вольфрам,

марганец, стронций.

Последствия воздействия тяжелых металлов на здоровье человека

| Элементы | Последствия воздействия элементов |

Источники |

Повышенные концентрации |

||

Нервные расстройства (болезнь

минамата). |

Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод. |

|

Раковые заболевания кожи,

интонсикация, |

Загрязнение почвы. |

|

Разрушение костных тканей, задержка синтеза протеина в крови, нарушение нервной системы и почек. |

Загрязненные почвы, поверхностные и подземные воды. |

|

Органические изменения в тканях, распад костной ткани, гепатит |

Загрязнение почв, поверхностных и подземных вод. |

|

Цирроз печени, нарушение функций

почек, |

Загрязнение почвы. |

Выводы по таблице делают уч-ся. (Приложение . Слайд 10)

Выводы: Тяжелые металлы весьма опасны, они обладают способностью накапливаться в живых организмах, увеличивая свои концентрации по пищевым цепям, что, в конечном счете, представляет огромную опасность для человека. Высокотоксичные и радиоактивные металлы, попадая в организм человека, вызывают так называемые экологические болезни.

3. Экологические болезни – следующий наш вопрос.

Учитель: Ребята, вы готовили материал по этому вопросу, сейчас мы вас заслушаем. По ходу сообщения вы должны заполнять таблицу.

Экологические болезни. (Приложение . Слайд 11)

Сообщение первого учащегося. (Приложение . Слайды 12, 13, 14 (Фото видов Японии)

В 1953 году более ста жителей городка

Минамата на юге Японии заболели странной

болезнью

У них быстро ухудшалось зрение и слух,

расстраивалась координация движений, конвульсии

и судороги сводили мышцы, нарушалась речь,

появились серьезные психические отклонения.

Наиболее тяжелые случаи заканчивались полной

слепотой,параличем, безумием, смертью…Всего в

Минамата умерло 50 человек. От этой болезни

страдали не только люди, но и домашние животные –

за три года погибла половина кошек. Стали

выяснять причину заболевания, то оказалось, что

все пострадавшие употребляли в пищу морскую

рыбу, выловленную у берегов, куда сбрасывались

промышленные отходы предприятий химического

концерна «Тисо»,

содержащие ртуть (болезнь «минамата»). (Приложение

.

Слайд 15)

Болезнь «минамата» –

заболевание

человека и животных, вызываемое соединениями

ртути. Установлено, что некоторые водные

микроорганизмы способны переводить ртуть в

высокотоксичную метилртуть, которая по пищевым

цепям увеличивает свою концентрацию и

накапливается в значительных количествах в

организмах хищных рыб.

В организм человека ртуть попадает с

рыбопродуктами, в которых содержание ртуть может

превышать норму. Так, такая рыба может содержать

50 мг/кг ртути; причем при употреблении такой рыбы

в пищу, вызывает ртутное отравление, когда в

сырой рыбе содержится 10 мг/кг.

Болезнь проявляется в виде

нервно-паралитических расстройств, головной

боли, паралича, слабости, потери зрения и даже

может привести к смерти.

Сообщение второго учащегося. (Приложение . Слайд 16 – фото о Японии, слайд 17 – болезнь «итай-итай»).

Болезнь «итай-тай» –

отравление

людей, вызванное употреблением в пищу риса,

содержащего соединения кадмия. Эта болезнь

известна с 1955 года, когда сточные воды концерна

«Мицуй», содержащие кадмий попали в оросительную

систему рисовых полей. Отравление кадмием

может вызвать у людей апатию, повреждение почек,

размягчение костей и даже смерть.

В организме человека кадмий в основном

накапливается в почках и печени, причем его

повреждающее действие наступает тогда, когда

концентрация этого химического элемента в

почках достигнет 200 мкг/г. Признаки данной

болезни фиксируются во многих регионах земного

шара, в окружающую среду поступает значительное

количество соединений кадмия. Источниками

являются: сжигание ископаемого топлива на ТЭС,

газовые выбросы промышленных предприятий,

производство минеральных удобрений, красителей,

катализаторов и т.д. Усвоение – всасывание

водно-пищевого кадмия находится на уровне 5 %, а

воздушного до 80 %.По этой причине содержание

кадмия в организме жителей крупных городов с их

загрязнённой атмосферой может быть в десятки раз

больше, чем у жителей сельской местности. К

характерным «кадмиевым» болезням горожан

относятся: гипертония, ишемическая болезнь

сердца, почечная недостаточность. Для курящих

(табак сильно аккумулирует соли кадмия из почвы)

или занятых на производстве с использованием

кадмия к раку легких добавляется эмфизема

легких., а для

некурящих – бронхиты, фарингиты и другие

заболевания органов дыхания.

Сообщение третьего учащегося. (Приложение . Слайд 18 – фото о Японии, слайд 19 – болезнь «юшо»).

Болезнь «юшо» –

отравление

людей полихлорированными бифенилами (ПХБ) –

известна с 1968 года. В Японии на производстве

по очистке рисового масла в продукт попали

бефинилы из холодильных агрегатов. Затем

отравленное масло поступило в продажу в качестве

продукта питания и корма для животных.

Сначала погибло около 100 тыс. кур, а вскоре у людей

появились первые симптомы отравления. Это

выразилось в изменении цвета кожи, в частности

потемнения кожи у детей, рожденных от матерей,

которые пострадали от отравления ПХБ. Поздней

были обнаружены тяжелые поражения внутренних

органов (печени, почек, селезёнки) и развитие

злокачественных опухолей.

Применение некоторых видов ПХБ в сельском

хозяйстве и здравоохранении в некоторых странах

с целью борьбы с переносчиками инфекционных

заболеваний привело к их накоплению во многих

видах сельскохозяйственной продукции, таких как

рис, хлопчатник, овощи.

Некоторое количество ПХБ поступает в окружающую

среду с выбросами мусоросжигательных заводов,

что представляет опасность для здоровья

городских жителей. Поэтому во многих странах

ограничивают применение ПХБ или используют лишь

в замкнутых системах.

Сообщение 4 учащегося. (Приложение . Слайды 20-21 – фото об Алтае)

Болезнь «желтые дети»

–

болезнь появилась в результате уничтожения

межконтинентальных баллистических ракет, что

привело к выбросу в окружающую среду токсичных

компонентов ракетного топлива: НДМГ

(несимметричный диметилгидразин или гентил) –

основной компонент ракетного топлива, а также

азотный тетраоксид (оба относятся к первому

классу опасности). Эти соединения весьма

токсичны, попадают в организм человека через

кожу, слизистые, верхние дыхательные пути,

желудочно-кишечный тракт. В результате начали

рождаться дети с

выраженными признаками желтухи. В 2-3 раза выросла

заболеваемость новорожденных. Возросло число

новорожденных детей в поражением центральной

нервной системы. Возросла детская смертность.

Из-за выброса этих веществ появились кожные

«ожоги» – гнойничковые заболевания, которые

могут появиться после купания в местных реках,

похода в лес, непосредственного контакта

обнажённых участков тела с почвой и др. (Приложение

. Слайд 23 – болезнь

«желтые дети»).

Сообщение 5 учащегося. (Приложение . Слайд 23 – рисунок Чернобыльской аварии).

«Чернобыльская болезнь» (Приложение . Слайд 24 – «Чернобыльская болезнь»)

26 апреля 1986

произошел взрыв

на 4 энергоблоке Чернобыльской АЭС. Выброс

радионуклидов составил 77кг. (Хиросима – 740

гр.). Пострадало 9 миллионов человек. Площадь

загрязнения составила 160 тыс. км. кв..В

состав радиоактивных осадков вошло около 30

радионуклидов таких как: криптон – 85, йод – 131,

цезий – 317, плутоний – 239. Более опасным из них

оказался йод – 131, с небольшим периодом

полураспада. Этот элемент попадает в организм

человека через дыхательные пути, концентрируясь

в щитовидной железе. У местного населения

отмечались симптомы «Чернобыльской болезни»:

головная боль, сухость во рту, увеличение

лимфоузлов, онкологические опухоли гортани и

щитовидной железы. Также в районах пострадавших

от аварии на Чернобыльской АЭ повысилась

заболеваемость сердечно-сосудистой системы,

участились вспышки различных инфекций,

значительно снизились показатели рождаемости.

Частота мутаций среди детей увеличилась в 2,5

раза, аномалии встречались у каждого пятого

новорожденного, примерно треть детей рождались с

нарушениями психики. Следы Чернобыльского «

события»

в генном аппарате человечества, по свидетельству

медиков, исчезнут лишь через 40 поколений.

(Приложение . Слайд 25)

Учитель. Как можно уменьшить влияние промышленных загрязнений на окружающую среду?

(Приложение . Слайд 26)

1. Использование очистных сооружений

2. Нетрадиционных источников энергии.

3. Замена старых технологий на новые.

4. Рациональная организация движении транспорта.

5. Предотвращение аварий на АЭС и других

промышленных предприятиях.

Учитель. Переходим к рассмотрению последнего вопроса.

4. Экологическая безопасность населения

Учитель. Вопрос экологической безопасности населения волнует каждого из нас. Что такое экологическая безопасность? Смотрим слайд, выписываем определение и основные законы. (Приложение . Слайд 27)

Экологическая безопасность населения – это состояние защищенности жизненно важных экологических интересов человека и прежде всего его прав на благоприятную окружающую среду.

Здоровье человека в настоящее время зависит также от состояния окружающей среды. «За все надо платить» гласит один из законов Барри Коммонера. И мы платим своим здоровьем за созданные нами экологические проблемы. В последние годы во многих странах в связи увеличением числа экологически обусловленных болезней стали придавать особое значение правовым вопросам охраны окружающей среды. В нашей стране приняты важные федеральные природоохранные законы: «Об охране окружающей природной среды» (1991 г.), Водный кодекс Российской Федерации(1995 г.), «О радиационной безопасности населения» (1996), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999). Разработана « Концепция перехода РФ к устойчивому развитию» в 1996 году. В решении экологических проблем имеет большое значение международное сотрудничество.

Заключение (Приложение . Слайд 28)

Природа была и всегда будет сильнее человека. Она вечна и бесконечна. Если оставить все как есть, то уже скоро спустя лишь 20-50 лет, Земля ответит человечеству неотразимым ударом на уничтожение!

Рефлексия (Приложение . Слайды 29, 30 – веселые рисунки).

III. Закрепление материала

(Приложение . Слайды 31–35). Проверка заполнения таблицы «Экологические болезни».

IV. Домашнее задание

Выучить материал в таблице.

Литература:

1. Вовк Г.А.

Экология. Учебник для

уч-ся 10 кл.

общеобразовательных

учреждений.

Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2000.

2. Вронский В.А.

Экологические болезни.

Журнал «География в школе № 3, 2003.

3. Коробкин В.И., Передельский Л.В.

Экология.

Ростов н-Д: изд-во «Феникс», 2001.

4. Кузнецов В.Н.

Экология России. Хрестоматия.

М: АО «МДС», 1996.

5. Розанов Л.Л.

Геоэкология. Учебное пособие 10

-11 кл. Элективные курсы. Дрофа, 2005.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ГОУВПО «АмГУ»)

Факультет Экономический

Кафедра Мировой экономики, туризма и

таможенного дела

Специальность 036401.65 – Таможенное

дело

РЕФЕРАТ

На тему: Экологические болезни человека

По дисциплине «Экология»

Исполнитель

студент группы 075а

_____________________ Т.М.

Мальчик

Проверила ____________________ Т.В. Иваныкина

Благовещенск

2011

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Здоровье

людей - основной признак, основное свойство

человеческой личности и общности, их

естественное состояние, отражающее и

индивидуальное здоровье, и способность

общества в конкретных условиях наиболее

эффективно осуществлять свои биологические

и социальные функции. Качество общественного

здоровья - одна из важнейших глобальных

проблем современности, которая постоянно

обсуждается учеными и политиками всего

мира.

Понятие «индивидуальное

здоровье не является строго детерминированным,

что связано с многообразием факторов,

влияющих на здоровье человека, и большим

диапазоном индивидуальных колебаний

основных показателей жизнедеятельности

организма.

Для практической и теоретической

медицины и экологии человека важнее определить

понятие «практическое здоровье», или

«норма», отклонение от границ которой

можно считать болезнью (патологией).

Для решения

научных и практических задач, связанных

со здоровьем людей, необходимо оценить

или измерить его качество. Измерение

качества здоровья включает различные

показатели: среднюю ожидаемую продолжительность

жизни, стандартизованную смертность,

младенческую смертность, материнскую

смертность, причины смерти, потерянные

годы потенциальной жизни, заболеваемость,

госпитализацию, временную нетрудоспособность,

инвалидность.

На формирование популяционного здоровья

влияют следующие факторы:

-

природные условия (климат, поверхностные и подземные воды, геологическое строение территории, почвенный покров, растительность и животный мир, устойчивость природных условий);

образ жизни и социально-экономические условия, в том числе качество медицинского обслуживания;

загрязнение и деградация окружающей среды;

производственные условия.

2 ЭКОЛОГИЧЕСКЕИ ПОРАЖЕНИЯ И БОЛЕЗНИ

2.1

Экологические поражения

Под экологическим поражением подразумевается

значительное региональное или локальное

нарушение условий среды, которое приводит

к деструкции местных экологических систем,

местной хозяйственной инфраструктуры,

серьезно угрожает здоровью и жизни людей

и наносит заметный экономический ущерб.

Экологические поражения бывают:

1) резкие, внезапные, катастрофические,

связанные с чрезвычайными ситуациями

(ЧС); 2) протяженные во времени, когда поражение

является длительным, постепенно затухающим

последствием ЧС или, наоборот, возникает

и обнаруживается как результат постепенно

нарастающих негативных изменений. Масштаб

таких поражений может быть не меньше

катастрофических. Последние, в свою очередь,

подразделяются на:

1-П) природные катастрофы и

стихийные бедствия (землетрясения,

цунами, извержения вулканов, оползни,

наводнения, природные пожары, ураганы,

сильные снегопады, лавины, эпидемии, массовые

размножения вредных насекомых и т.п.)

и

1-А) антропогенные (техногенные)

катастрофы (промышленные и коммуникационные

аварии, взрывы, обвалы, разрушение зданий

и сооружений, пожары и т.п.).

Наибольшую

экологическую опасность представляют

техногенные катастрофы, которые сопровождаются

выбросом вредных химических и радиоактивных

материалов в окружающую среду.

Существенной причиной экологических

поражений является также избыточная

плотность населения многих человеческих

популяций. Рост народонаселения и плотности

популяций человека наряду с ослаблением

иммунитета (в широком смысле слова) стали

главным внутренним фактором уязвимости

огромных масс людей. Это относится практически

без исключения ко всем внешним факторам

поражения людей - от непредсказуемых

природных катаклизмов или появления

нового смертоносного вируса до тщательно

планируемых войн. Миграция населения

в города и в густонаселенные прибрежные

районы усугубляет ситуацию.

Экологические поражения, вызванные

хозяйственной деятельностью, совсем

не обязательно связаны с авариями и катастрофами.

Они могут быть результатом неполного

или ошибочного учета экологических слагаемых

любой территориальной деятельности.

Главные из них:

1) значительное превышение предельно

допустимой техногенной нагрузки на

территорию;

2) неправильное размещение производства,

хозяйственных объектов, при котором экономическая

целесообразность чрезмерно преобладает

над экологической допустимостью;

3) ошибочная оценка экологических

последствий размещения производительных

сил и антропогенного преобразования

природных ландшафтов.

2.2

Болезни цивилизации

Болезнями цивилизации

называют болезни и другие поражения

людей, возникшие в результате издержек

промышленной и научно-технической революций,

сопровождающихся деформацией окружающей

среды в результате разрушения естественных

экосистем.

Есть множество

непосредственных причин болезней цивилизации.

Наиболее серьезны явления распада генома

человека в результате разрушения собственной

экологической ниши и накопления колоссального

генетического груза, рост психосоциальных

нагрузок, избыточное питание, злоупотребление

лекарственными препаратами, курение,

алкоголь, все возрастающее загрязнение

окружающей среды.

2.2.1 Курение

табака

По масштабам

и распространенности является наиболее

опасная из этих причин. В листьях

табака содержится никотин – сильный

яд, который в больших дозах приводит

к параличу остановке дыхания и прекращению

сердечной деятельности.

Заболевания, связанные с курением,

являются столь важной причиной нарушения

здоровья и преждевременной смерти в развитых

странах, что в деле улучшения здоровья

и увеличения продолжительности жизни

борьба с курением сигарет в этих странах

могла бы дать больше, чем любое другое

отдельное мероприятие в любой области

профилактической медицины.

2.2.2 Наркомания

Наркомания - это болезнь социально и

генетически предрасположенных лиц, характеризующаяся

непреодолимым влечением к наркотикам

и состоянием временной или хронической

интоксикации организма. Причинами болезни

являются социально-психологические факторы.

Клиническая картина действия опиатов

и кокаина различна, но последовательные

стадии развития наркомании сходны. На

первой стадии ощущения «кайфа», эйфория,

чувство телесного комфорта играют решающую

роль во «втягивании» в наркоманию. Одновременно

растет устойчивость: чтобы вызвать эйфорию,

дозы надо увеличивать в 2-3 раза. Вторая

стадия наркомании характеризуется выраженной

физической зависимостью. Рост устойчивости

к наркотику резко выражен, заметно сокращается

время действия даже повышенной дозы,

прежний «кайф» исчезает, наркотик становится

только необходимым допингом для восстановления

работоспособности, бодрости и аппетита.

Обостряются соматические недуги. Шелушится

кожа, секутся волосы, ломаются ногти,

крошатся зубы. Характерны необычная бледность,

анемия, запоры. Угасает половое влечение,

у мужчин наступает импотенция, у женщин

- аменорея. Сексуальная активность может

проявляться только в пассивной форме,

включая гомосексуальную, в виде проституции

с целью добычи денег на наркотик. Резко

увеличивается вероятность заболевания

СПИДом, вирусным гепатитом, другими болезнями.

Третья стадия наркомании

встречается нечасто, так как

не все наркоманы до нее

доживают. Крайнее истощение, астения

и апатия делают больного нетрудоспособным.

Интерес сохранен только к наркотику.

Смерть наступает от сопутствующих заболеваний.

2.2.3 Алкоголизм

Алкоголизм – хроническое заболевание,

характеризующееся совокупностью внутренних

и психических нарушений, одна из наиболее

распространенных токсикоманий. Причина

- систематическое злоупотребление алкогольными

напитками, содержащими этиловый спирт.

Типичные признаками алкоголизма: изменение

устойчивости к алкоголю, патологическое

влечение к опьянению, развитие синдрома

лишения - алкогольной абстиненции. Проблема

лечения алкоголизма связана в значительной

мере с разработкой средств подавления

влечения алкоголю.

Продолжительность жизни больных

алкоголизмом укорачивается на 15-20

лет в связи с повышенной заболеваемостью

внутренних органов. Наиболее серьезные

потери приносит не столько далеко зашедший

алкоголизм, сколько систематическое

потребление алкоголя людьми трудоспособного

возраста и относительно здоровыми, что

существенно увеличивает число дорожно-транспортных

происшествий, разрушения семей, самоубийств

и убийств на бытовой почве.

4 Неинфекционные болезни

4.1 Генетический груз

Отключение механизмов естественного

отбора, успехи гигиены и медицины, спасение

многих больных и перевод острых заболеваний

в хронические формы; подмена защитных

аил организма лекарствами и процедурами,

сохранение жизни людей с отягощенной

наследственностью, загрязнение окружающей

среды, стрессы, курение, алкоголь, наркотики

- все это никак не способствовало сохранению

здорового видового генофонда.

Человечество накопило опасный

генетический груз за счет мутаций, большинство

из которых не сохранил ось бы, если бы

естественный отбор продолжал действовать

так, как он действует в природных популяциях

животных.

Число выявленных форм наследственных

болезней и отклонений увелич

и т.д.................

Болезни, вызываемые влиянием на состояние и устойчивость лесов антропогенных факторов. Отрицательное влияние промышленных выбросов. Состав промышленных отходов. Диагностические признаки поражения древесных пород сернистым ангидридом, фтором, окислами азота, этиленом, окисью магния и др. Патологические изменения у древесных растений в результате поражения промышленными выбросами. Связь степени поражения насаждений промвыбросами с экологическими условиями, близостью источников выбросов и концетрацией токсических веществ. Мероприятия по снижению вреда от промышленных выбросов. Отрицательное влияние высокой рекреационной нагрузки на насаждения. Связь ослабления и усыхания деревьев с механическими повреждениями, наносимыми при лесохозяйственных работах и высоких рекреационных нагрузках. Уплотнение почвы в местах сильной рекреационной нагрузки и на участках с неумеренной пастьбой скота.[ ...]

Болезни семян и плодов. Болезни, развивающиеся в течение вегетационного периода (мумификация, ржавчина шишек, деформация плодов, пятнистость плодов и семян). Связь распространения болезней с экологическими условиями. Экономический ущерб, причиняемый болезнями этого типа.[ ...]

Болезни сеянцев и молодняков. Полегание (загнивание семян и проростков, полегание и увядание всходов). Распространение болезни, причиняемый вред, экономический ущерб. Факторы, вызывающие инфекционное и неинфекционное полегание. Биологические особенности возбудителей инфекционного полегания, диагностические признаки болезни, связь развития болезни с экологическими условиями. Методы диагностики инфекционного полегания.[ ...]

Экологические аспекты патологии многообразны. Они могут быть подразделены на аутогенные, т.е. на последствия неправильного поведения самих людей, и на природные. Техническая защита от неблагоприятных факторов и искусственное кондиционирование среды приводят со временем к ослаблению естественных механизмов индивидуальной адаптации, увеличивают подверженность человека негативным экологическим воздействиям. Многочисленные болезни дезадаптаций больше всего связаны с неправильным образом жизни.[ ...]

Экологические проблемы городов связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий. Над крупными городами атмосфера содержит, по сравнению с экологическими нормами, в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше вредных газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает автомобильный транспорт. Как показали наблюдения Голландского института исследований риска, люди, живущие в полосе до 100 м от крупных дорог, вдвое чаще других страдают болезнями сердца и легких.[ ...]

При экологической системе земледелия допускается строго ограниченное использование пестицидов, чаще в виде санитарных (локальных) мер на очагах размножения вредителей и болезней. С большой осторожностью относятся также к применению минеральных удобрений, ограничивая их дозы, особенно легкорастворимых форм и в жидком виде.[ ...]

Трудная экологическая ситуация сложилась в лесном хозяйстве Дальнего Востока, которая вызвана бесконтрольной вырубкой и несбалансированностью его отраслей, что усугубляет разрушение экосистем. Леса на больших площадях подвержены регулярным пожарам, воздействию вредителей и болезней. Ущерб от них составил около 50 % общего ущерба от пожаров в стране.[ ...]

Поскольку экологическая опасность является глобальной, ее решение требует объединения усилий всего человечества. При этом важную роль играет международный обмен информацией о новых наукоемких экологически чистых технологиях, мало- и безотходных производствах, охране природы и человека, экологическом всеобуче и экологической культуре. В природе все взаимосвязано. Болезни цивилизации во многом обусловлены порочной деятельностью человека, руководствовавшегося известным лозунгом «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее -- наша задача».[ ...]

Сосудистые болезни. Общая характеристика группы, особенности проявления и развития. Сосудистые болезни главных лиственных пород: ильмовых (голландская болезнь), дуба (сосудистый микоз). Биологические особенности иозбудителей, диагностические признаки вызываемых болезней. Особенности распространения возбудителей, пути заражения насаждений, характер развития очагов. Роль сосудистых болезней в ослаблении и высыхании насаждений. Экологический и экономический ущерб, причиняемый сосудистыми болезнями.[ ...]

Неблагоприятная экологическая ситуация в основных регионах РФ дает определенный вклад в неблагополучную демографическую ситуацию, сложившуюся в России. Некоторые исследователи говорят о начале демографической катастрофы . Снижается рождаемость, растет смертность, сокращается продолжительность жизни (за период с 1990 г. по 1994 г. уменьшилась с 69,2 до 64 лет). Ухудшается здоровье и растет смертность детей всех возрастов. За последние 5 лет заболеваемость новорожденных выросла в 2,8 раза. За период с 1990 г, заболеваемость у детей бронхиальной астмой возросла на 40%, болезней крови - на 35%, онкологических заболеваний - на 13%. Через 20 лёт процент здоровых детей в популяции может уменьшиться до 15-20%. До 35% роста заболеваемости детей обусловлено загрязненностью атмосферного воздуха. Некоторые данные, иллюстрирующие сказанное, приведены на рис. 19.3-19.5.[ ...]

Способы повышения экологической устойчивости агробиоценозов разнообразны. При их разработке необходимо учитывать использование и создание сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам среды (морозы, засухи и др.), болезням и вредителям; соответствие выращиваемых культур почвенно-климатическим условиям; разнообразие видов и сортов в агробиоценозах и др.[ ...]

Важнейшим свойством экологических систем является их устойчивость, т. е. постоянство, которое поддерживается цепями питания. Именно благодаря постоянству цепей питания в природе поддерживается экологический гомеостаз. При этом важно заметить, что устойчивость экологических систем имеет исторический характер, а регуляция тех немногих экологических систем, в Которых человек не имеет значения, обеспечивается такими факторами, как конкуренция, миграция, хищничество, недостаток корма или питательных веществ в почве, болезни, температура и другими естественными факторами.[ ...]

Борьба с вредителями, болезнями растений и сорняками должна быть комплексной, включающей агротехнические, биологические и химические средства. Она должна вестись с учетом видовых особенностей вредных организмов, защищаемой культуры и экологических условий.[ ...]

Фитопатогенные нематоды. Типы нематодных болезней древесных пород, декоративных кустарников и цветковых растений. Главнейшие виды фитонематод и вызываемые ими болезни растений.[ ...]

Растет также смертность от болезней, причинно связанных с ухудшающейся экологической ситуацией (острые респираторные заболевания, врожденные аномалии, анемия, лейкемия), от новообразований.[ ...]

В сокращении населения на долю экологических гроцессов приходится не менее 30-40%, а по некоторым оценкам - до 50- 60%. Среди основных причин смертности населения - болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, имеющие не в последнюю очередь экологическое происхождение; в этом же списке врожденные аномалии, ОРЗ, анемия, лейкемия.[ ...]

Большое санитарно-гигиеническое и экологическое значение имеют микробиологические исследования по обнаружению в пищевой продукции условно-патогенных (кишечная палочка и др.), патогенных (сальмонеллы и др.) микроорганизмов, особенно вызывающих общие болезни животных и человека (зооантропоно-зы).[ ...]

Главный вывод - лечить современные болезни среды становится уже невозможно. Они охватывают слишком большое число людей. Медики шутят, что в XXI веке недиабетики будут считаться больными, а диабетики - здоровыми, ныне психически нормальные люди попадут в больницы, а психи станут нормой. Это, конечно, преувеличение, но в нем заключена крупица истины. Социально-экологические преобразования неизбежны. И прежде всего необходимы улучшение питания и резкое увеличение объема рекреации.[ ...]

Медицинская экология - область изучения экологических условий возникновения, распространения и развития болезней человека, в том числе хронических заболеваний, обусловленных природными факторами и неблагоприятными техногенными воздействиями среды. Медицинская экология включает в качестве раздела рекреационную экологию, т.е. экологию отдыха и оздоровления людей, смыкающуюся с курортологией.[ ...]

Все больше внимания уделяется комплексным, экологически оправданным методам борьбы с малярией - методам «управления жизненной средой». К ним относятся осушение заболоченных территорий, уменьшение солености воды и др. Следующие группы методов - биологические - использование других организмов для снижения опасности комара; в 40 странах для этого используются не менее 265 видов личи-ноядных рыб, а также микробы, вызывающие болезни и гибель комаров.[ ...]

Однако не меньшее число видов исчезло по чисто экологическим причинам, таким как коренное изменение свойственных виду биотопов, нарушение биоценотических связей из-за появления новых химикатов, возбудителей болезней и др.[ ...]

В современном промышленном производстве абсолютная экологическая чистота просто невозможна. Реальная жизнь позволяет называть экологически благополучными продукцию и услуги, которые по составу входящих в них (или используемых) элементов приближаются к природному состоянию. Содержание в них антропогенных, т.е. обусловленных деятельностью человека, загрязнителей (например, свинца, гексахлорциклогексана и диоксинов, вызывающих онкологические заболевания, болезни печени и мозга) существенно ниже предельно допустимых концентраций, установленных национальными и международными требованиями.[ ...]

В медицинской практике общепринято выявление симптомов болезней на ранней стадии развития. Человеческие аналоги включаю! ¡повышение температуры, повышенное или пониженное давление, дисбаланс ферментов и индикаторы низкой уровневой подверженности тканей тела воздействию токсинов и канцерогенов. Поэтом симптомы экологических ресурсов могут рассматриваться по аналогии с с им гггомами прогрессирующих заболеваний человека, таких, как значительная потеря веса, опухоли, травмы или недомогание Такие аналогии могут включать аккумуляцию токсинов в почвах и донных отложениях., а также -наличие токсинов, канцерогенов или биомаркеров в растительных и животных тканях. Измерение температуры, кардиография, анализ жидкостей тела и т.п. можно сравнить ¿о статистическими данными по популяциям здоровых особей для того, чтобы определить нарушения состояний. Обычно мы сравниваем измерения симптомов у особей с ожидаемыми нормами, которые могут изменяться в пределах субпопуляций (например, порода, пол). Таким образом, обычные значения экологических индикаторов изменяются по видам, категориям или классам ресурсов,для которых должны быть собраны усредненные показатели, характеризующие базовую норму.[ ...]

Первая вспышка массового ртутного отравления, получившего название «болезнь Минамата», была зафиксирована в 1956 I. На начальных стадиях заболевание проявлялось симптомами расстройства речи, походки, понижения слуха и зрения. В последующем тяжесть поражений нарастала и многие заболевшие погибли. Причиной заболевания явился сброс сточных вод химической фабрики, расположенной у р. Минамата, в водоем, из которого загрязнение попало в морской залив. Неочищенные сточные воды содержали большое количество ртути, которая использовалась в качестве катализатора при производстве поливинилхлорида. Ртуть включилась в метаболическую экологическую цепь, в результате чего в мясе рыбы концентрация ргути достигала 20 мг/кг. Рыба потеряла подвижность и способность нормально плавать, в результате население с помощью сачка обеспечивало себя дешевыми продуктами. Тогда заболели 180 человек, 52 из которых умерли. При вскрытии трупов было установлено, что концентрация ртути в органах и тканях превышала обычное содержание от 50 до 30000 раз. Болезнь имела продолжение в виде отдаленных последствий. У 22 новорожденных от матерей, питавшихся рыбой с ртутью и не имевших клинических симптомов заболеваний, начали проявляться симптомы поражения центральной нервной системы с прогрессированием психических расстройств и слабоумия. У некоторых новорожденных оказались различные врожденные уродства.[ ...]

Исходя из вышесказанных положений, конкретными задачами оптимизации экологического лесопользования являются: выращивание высокопродуктивных насаждений с применением новейших агротехнических приемов, лесоводственных мероприятий, достижений генетики и селекции; охрана леса от вредителей, болезней и пожаров; заготовка древесины, различных лесопро-дуктов побочного пользования и предоставление пользователям всевозможных услуг рекреационного характера.[ ...]

Сукцессия биогеоценоза является фактически сукцессией пищевых цепей и фундаментальных экологических ниш, т. е. режимов и состава сцепленных факторов. Поэтому приведенные выше примеры - упрощенные. В реальных условиях все гораздо сложнее, и при управлении биогеоценозами эту сцепленность факторов следует учитывать. Характерным примером пренебрежения учением о фундаментальной экологической нише является применение арборици-дов в лесах, проводившееся в больших масштабах с целью устранить "сорные" лиственные породы, которые "конкурируют" с ценными хвойными за свет и минеральное питание. Ныне применение арборицидов в лесах в массовых масштабах прекращено. Однако в ряде случаев после уничтожения лиственных пород сосна и ель не только не растут, но даже те деревья, что были до обработки, погибают от вредителей и болезней (новые лимитирующие факторы). Причина понятна: свет и минеральное питание - это лишь немногие из бесчисленного множества экологических факторов, образующих фундаментальную нишу. Осветление оказывается благоприятным и для многих насекомых; исчезновение лиственного полога способствует беспрепятственному распространению грибных инфекций среди оставшихся хвойных. Поступление органики в почву прекращается, а кроме того, почва оказывается незащищенной пологом лиственных пород от водной эрозии, и ее еще слабый гумусовый горизонт смывается.[ ...]

На начальных стадиях заболевания наблюдались расстройство речи, нарушение походки, снижение слуха и зрения. Причиной болезни послужил сброс сточных вод химической фабрики, расположенной у р. Минамата, в водоем, из которого загрязнение попало в морской залив. Неочищенные сточные воды содержали большое количество ртути, которая использовалась в качестве катализатора при производстве полихлорвинилхло-рида. Ртуть включалась в метаболическую экологическую цепь, в результате чего концентрация ее в мясе рыбы достигала 320 мг/кг. Из-за повышенного содержания ртути рыба теряла подвижность и способность нормально плавать, поэтому население легко с помощью сачка могло поймать рыбу и обеспечить себя дешевой пищей.[ ...]

Химические средства защиты растений - химические вещества, предназначенные для борьбы с вредителями и возбудителями болезней растений. Их применение позволяет увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, повысить продуктивность животноводства, защитить полезные организмы от вредителей и болезней с помощью пестицидов и т. д. Несмотря на то, что многие химические удобрения и особенно пестициды представляют огромную опасность для природной среды и для живых организмов (включая человека), во многих странах мира преобладают химические средства защиты растений, по сравнению с биологическими. Так, на Международном симпозиуме «Экологические проблемы защиты растений и современное сельское хозяйство» (Словакия, 1995) отмечалось значительное применение химических средств, в частности в Венгрии около 70% сельхозугодий обрабатывается пестицидами, а Голландия лишь к 2000 г. решила сократить использование пестицидов на 50% и т. д. Среди альтернатив химизации сельского хозяйства являются биологические методы защиты растений, причем в мировой практике сегодня уже используются свыше 300 видов полезных насекомых.[ ...]

Во вторую группу входят затраты на покрытие последствий от загрязнения окружающей среды. Выделяются социальные, экономические и экологические последствия. Социальные последствия выражаются в ухудшении условий жизни населения, в том числе в нарушении условий труда и отдыха, потере рабочего времени из-за болезней (вплоть до материальной компенсации), преждевременном разрушении памятников культуры, искусства и т.д. Экономические последствия оцениваются через фактические потери, понесенные народным хозяйством вследствие загрязнения окружающей среды. Экологический ущерб обусловлен экологическими модификациями биоценозов, изменением фоновых характеристик компонентов природной среды и т.д.[ ...]

Общие сведения о насекомых - вредителях леса. Строение, питание, образ жизни. Основные сведения о насекомых. Термины и определения. Экологические факторы и их роль в жизни насекомых. Полезные и вредные насекомые. Основные группы. Межвидовые и внутривидовые отношения, колебания численности насекомых, вспышки их массового размножения. Симптомы болезней растений. Группы и типы болезней, вызываемых насекомыми. Экономический и экологический ущерб.[ ...]

Человечество представляет собой среду обитания многих видов болезнетворных организмов. Их усиленная эволюция обусловлена успешной борьбой с заболеваниями. Уничтожение возбудителей болезней освобождает в человечестве экологические ниши, заполняемые новыми организмами. В ряде случаев заполнение идет в позитивном направлении. Возникают мало вирулентные штампы микроорганизмов типа «слабых» вибрионов холеры. Но не исключено и возникновение новых заболеваний типа ВИЧ, о чем уже было бегло упомянуто выше. С усилением контактов между народами и благодаря успехам медицины вероятность вспышек новейших заболеваний будет возрастать, а высокая численность населения и его подвижность - способствовать распространению этих болезней. Теоретически вероятны шквалы заболеваний типа пандемий гриппа. Количество жертв может достигнуть сотен миллионов человек. И чем выше будет численность и плотность людского населения, хуже состояние общего здоровья, тем катастрофичней будут последствия пандемий.[ ...]

Анализ статистических данных показывает, что уровень заболеваемости во всех возрастных группах населения Москвы на 15-20% выше, чем в среднем по России. В Москве высок уровень заболеваемости болезнями органов дыхания, которые занимают в структуре общей заболеваемости у детей около 60%, подростков - 40%, взрослых - 21%), а также системы кровообращения, распространенность которых среди взрослого населения Москвы на 70% выше, чем в среднем по России. Современная медицина в промышленных центрах в настоящее время может считаться “экологической”, поскольку в 80% случаев заболевание развивается в результате разрушительного действия на организм загрязнения среды обитания. От загрязнения окружающей среды (отрицательное влияние которой может проявляться задолго до рождения ребенка), в первую очередь, страдают дети. Так, общая заболеваемость детей (на 1000 детей) первого года жизни в Москве увеличилась (с 1991 г. по 1998 г.) в 1,6 раза, в т. ч.: перинатальная патология - в 1,9 раза, врожденные пороки - в 2,5 раза, болезни нервной системы - в 1,8 раза.[ ...]

Достаточно резкое потепление не даст возможности в полной мере адаптироваться к новым условиям лесохозяйственным и сельскохозяйственным комплексам. Возникновение засух, распространение болезней растений и вредителей приведет к экологическим бедствиям и катастрофам. Все это будет усугубляться серьезными социально-экономическими последствиями климатических изменений, которые сегодня довольно сложно предугадать.[ ...]

Общая экологизация общественной жизни пока в основном весьма поверхностна и не затрагивает глубоких основ социально-экономического функционирования и развития человечества. Она лишь начинает осознавать экологические ограничения глобального, регионального, национального, локального и точечного уровней. Общемировая экополитика пока не выработана. Даже ясные угрозы типа разрежения озонового экрана планеты, изменения климата в результате выброса некоторых газов в атмосферу (СОг, метана и др.), опустынивания, появления группы новейших заболеваний (СПИД ВИЧ, синдрома психологической усталости, болезни легионеров. лейкоза скота и др.) не ведут к быстрому реагированию общественных механизмов. Дoминиpveт технократическая мысль и узкий практицизм.[ ...]

Важным аспектом деятельности человека в «агрокультурном» направлении является контроль численности экономически важных видов живых организмов. Эта проблема имеет большое значение в сфере борьбы с вредителями сельского хозяйства, носителями инфекций в природных очагах болезней и т. п. Борьба с ними ведется преимущественно химическими средствами. Найдены и используются весьма эффективные яды, разработаны экологически обоснованные способы их применения. Общая результативность уничтожения, например, грызунов составляет до 90--95 % и практически достигла предела. И тем не менее общий эффект контроля достаточно низок. Через относительно короткий период времени после истребления численность восстанавливается и эти мероприятия приходится регулярно повторять и тем самым «экономичность» этой работы весьма низка.[ ...]

Первую группу составляют затраты, понесенные объектом в связи с принятием защитных мер, направленных на уменьшение убытков, обусловленных снижением качества окружающей среды. К ним относятся, например, затраты на превентивные охранные мероприятия (строительство очистных сооружений, дамб, прививки от возможных болезней и т.п.), затраты на ликвидацию последствий загрязнения (очистка территории и т.п.), страховые взносы при принятии решения о страховании возможных убытков, затраты на контроль за качеством окружающей среды (мониторинг, экологическая экспертиза, экологический аудит и т.п.).[ ...]

Процесс вымирания различных видов организмов под влиянием прямого (истребление) и косвенного (загрязнение окружающей среды, хозяйственное освоение территорий) уничтожения человеком имеет серьезнейшие последствия. Он приводит к нарушению пропорций между видами, корректирующими численность друг друга; затрудняет экологическое дублирование; уменьшает возможности полноценного эволюционного отбора; ведет к упрощению структуры и снижению устойчивости экосистем. Например, если в системе «заяц-лиса» численность зайца растёт, создавая угрозу для растительности, то и лиса может увеличить свою численность, не давая зайцам слишком быстро размножаться. Но если численность зайца снизится, то лиса перейдет на питание мышами. Если же что-нибудь случится с лисами, то корректировать численность зайцев смогут волки, а мышей - совы. Но если экосистема бедна видами, то равноценного дублера может не найтись. Одним из результатов нарушения экологического равновесия является сверхразмножение вредителей и возбудителей болезней растений, животных и человека. Крайней стадией всех этих процессов является опустынивание. Кроме того, гибель любого вида организмов означает невозобновимую потерю каких-то генов, обладавших оригинальными приспособительными свойствами, которые могли бы быть использованы людьми в научных и практических целях.[ ...]

С позиции биобезопасности существенно важно также предварительное обоснование и прогнозирование возможных последствий, в частности, интродукции и акклиматизации носых для данной территории видов растений и животных. В этом отношении есть положительные примеры. Например, восстановление популяции соболя в таежной зоне, популяций зубра в центре европейской части России и на Кавказе, и др. Менее предсказуемы экологические и генетические последствия непреднамеренной интродукции. К примеру, по официальным данным Карантинной службы бывшего СССР, в результате экспертизы 1 млн импортных растительных грузов в них было обнаружено около 600 видов потенциальных возбудителей болезней (вирусов, бактерий, грибов) и более 1000 видов различных насекомых (в основном вредителей).[ ...]

Химическое загрязнение представляет собой поступление в экосистему тех или иных веществ, количественно или качественно чуждых экосистеме. При этом изменяются не только химические свойства среды, но может нарушиться функционирование экосистемы. Человек поставляет в окружающую среду соединения, которых раньше в ней не было. Поэтому отсутствует естественный (природный) путь их нейтрализации. Примерами химического загрязнения являются загрязнения тяжелыми металлами, пестицидами, хлорбифинилами и др. Отрицательные влияния химических загрязнений на метаболизм живых организмов называют «экологическими ловушками». В качестве такой ловушки можно упомянуть явление накопления метилртути в организме человека (болезнь Минамата - по названию местности в Японии, где эта болезнь была впервые обнаружена). Отходы производства, содержащие метилртуть, сбрасывались в залив, откуда с морепродуктами, выловленными рыбаками, поступали в организм человека. Более 40 лет понадобилось природе для того, чтобы устранить последствия сбросов ядовитых отходов в залив. Только в 1998 г. местным рыбакам была разрешена добыча морепродуктов в этом заливе.[ ...]

В последние годы наконец-то человечество осознало истину, что оно лишь часть природы, и при том зависимая. Это очень существенное изменение в восприятии мира. Оно помогло понять, что изменение природы человеком уже резко негативно воздействует на социально-экономические процессы, а без воспроизводства природных систем не будет идти и экономическое воспроизводство. Стало очевидным, что возрастание антропогенного процесса разрушения природы будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится демографическое давление, помноженное на рост потребностей, связанных с научно-техническим развитием. Серьезность экологической ситуации была констатирована, но глубоко не осознана. Не была преодолена тенденция разрозненного рассмотрения демографических процессов и ресурсопользования, а также раздельного анализа хода пользования отдельными природными ресурсами. Продолжал доминировать узкоэкономический подход к анализу научно-технических успехов, хотя все больше вводились поправки на экологические ограничения. Наблюдалось увлечение вычислительной техникой, выходящее за рамки трезвого ее использования. Это особенно ярко проявилось в нашей стране, внедряющей ЭВМ вне реальных систем коммуникации. Не имея и не создавая сетей, не понимая стратегии развития, добиться эффективного использования компьютеров невозможно. В то же время появились «компьютерные» болезни переутомления.[ ...]

Экология человека (антропоэкология) - комплексная наука (часть социальной экологии), изучающая взаимодействие человека как биосоциального существа со сложным многокомпонентным окружающим миром, с постоянно усложняющейся динамичной средой обитания. Важнейшей ее задачей является раскрытие закономерностей производственно-экономического, целевого освоения и преобразования природных ландшафтов под воздействием деятельности человека. Термин введен американскими учеными Р. Парком и Э. Бюргессом (1921). В нашей стране планомерные исследования в области экологии человека начались в 70-х гг. нынешнего столетия. По оценкам ВОЗ, три четверти болезней человека обусловлены экологически неблагополучным состоянием окружающей среды, нарушениями естественных связей в природе вследствие ее загрязнения продуктами цивилизации. Различные заболевания связаны с повышенными концентрациями в окружающей среде различных антропогенных токсикантов, в частности в Японии широкое развитие получили такие заболевания, как «Минамата» (избыток соединений ртути), «Итай-Итай» (избыток кадмия), Юшо (отравление ПХБ), чернобыльская болезнь (радиоизотоп йод-131) и др. Особенно от загрязнений окружающей среды страдают жители крупных городов и промышленных центров во многих регионах земного шара.[ ...]

Годовой улов морской рыбы во всем мире возрос с 18 млн. т (живой вес) в 1938 г. до 55 млн. т в 1967 г. Около 80% улова получено в трех районах, а именно в северной части Атлантического океана, в западном и северном секторах Тихого океана и у западного побережья Южной Америки. Как это ни странно, только половина улова используется в качестве пищи для людей; другая половина идет на корм домашней птице и скоту. Подобное удлинение пищевой цепи с экологической точки зрения нерационально и экономически оправдано только до тех пор, пока рыба остается «бесплатным» даром природы, который можно брать без расходов на удобрения, борьбу с болезнями и хищниками или на разведение. Мнения относительно того, до каких пределов можно увеличить сбор естественно продуцируемой в море пищи, противоречивы. Некоторые ихтиологи, работающие в рыбном хозяйстве, считают, что этот сбор уже достиг пика, тогда как по мнению других его можно увеличить, но не более чем в 3- 4 раза (см. Холт, 1969; Риккер, 1969). Марикультура (аквакультура в морях или лиманах) к настоящему времени представляет собой важный источник пищи только в немногих районах, таких, как Япония, Индонезия и Австралия (Бардач, 1969).[ ...]

Закон физико-химического единства живого вещества (В.И. Вернадского). Все живое вещество Земли физико-химически едино. Из Закона естественно вытекает следствие: вредное для одной части живого вещества не может быть безразлично для другой его части, или: вредное для одних видов существ вредно и для других. Отсюда - любые физико-химические агенты, смертельные для одних организмов (например, средства борьбы с вредителями), не могут не оказывать вредного влияния на другие организмы. Вся разница состоит лишь в степени устойчивости видов к агенту. Поскольку в любой многочисленной популяции всегда находятся разнокачественные особи, в том числе менее или более устойчивые к физикохимическим влияниям, скорость отбора по выносливости популяций к вредному агенту прямо пропорциональна скорости размножения организмов, быстроте чередования поколений. Исходя из этого, при растущем воздействии физико-химического фактора, к которому организм с относительно медленной сменой поколений устойчив, на менее устойчивый, но быстрее размножающийся вид их способность противостоять рассматриваемому фактору уравнивается. Именно поэтому длительное применение химических методов борьбы с вредителями растений и возбудителями болезней человека и теплокровных животных экологически неприемлемо. С отбором устойчивых особей быстро размножающихся членистоногих нормы обработки приходится увеличивать. Однако и эти увеличенные концентрации оказываются малоэффективными, но тяжело отражаются на здоровье людей и позвоночных животных.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф.-ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Признаки экологических заболеваний

Выполнила:

Внукова А.Е.

Руководитель:

Раззаренов С.В

Красноярск

1.Признаки экологических заболевании

2.1 Примеры некоторых

2.2 Источники радиации

3. Действие лучевой радиации на человека

3.1 Острая лучевая болезнь

3.3 Три периода развития хронической лучевой болезни

3.4 4 степени тяжести хронической лучевой болезни

3.6 Лечение хронической лучевой

Заключение

Список литературы

1. Признаки экологических заболевания

внезапная вспышка нового заболевания

патогномоничные (специфические) симптомы

комбинация неспецифических признаков, симптомов, данных лабораторных исследований, не свойственная известным болезням

отсутствие контактных путей передачи, свойственных инфекционным заболеваниям

общий источник воздействия у всех пострадавших; связь заболеваний с присутствием химических обнаружение зависимости доза-ответ

образование кластеров (сгущений) числа случаев заболеваний, обычно редко встречающихся в популяции

характерное географическое (пространственное) распределение случаев заболеваний

распределение пострадавших по возрасту, полу, социально-экономическому статусу и другим признакам

веществ в одном их объектов окружающей среды

обнаружение подгрупп с повышенным риском заболевания

временная связь между заболеванием и воздействием факторов

связь заболеваний с определенными событиями: открытием нового производства

биологическое правдоподобие

обнаружение в крови пострадавших исследуемого химического вещества или его метаболита

эффективность мер вмешательства

2. Экологически обусловленные болезни

Среди различных факторов внешней среды, влияющих на здоровье

населения, особую роль играет загрязнение атмосферного воздуха и водных

источников питьевой воды. Значительное загрязнение атмосферы различными канцерогенными веществами в крупных городах нашей страны привело к тому, что за последние годы среди городских жителей количество онкологическихбольных возросло более чем в 1,5 раза. В городах Сибири почти 50 % обострений хронических болезней органов дыхания обусловлено именно загрязнением атмосферного воздуха.

В мире примерно 80 % случаев заболеваний и смертей связано с

загрязнением воды. В ХХI веке в некоторых европейских странах такие

болезни, как холера, брюшной тиф гепатит А, бактериальная дизентирия, вновь становятся реальной угрозой для здоровья населения.

2.1 Примеры некоторых болезней

Болезнь «минамата» -- заболевание человека и животных, вызываемое

соединениями ртути. Установлено, что некоторые водные микроорганизмы

способны переводить ртуть в высокотоксичную метилртуть, которая по пищевым цепям увеличивает свою концентрацию и накапливается в значительных количествах в организмах хищных рыб.

В организм человека ртуть попадает с рыбопродуктами, в которых

Болезнь проявляется в виде нервно-паралитических расстройств, головной боли, паралича, слабости, потери зрения и даже может привести к смерти.

Болезнь «итай-итай» -- отравление людей, вызванное употреблением в пищу риса, содержащего соединения кадмия. Это травление может вызвать у людей апатию, повреждение почек, размягчение костей и даже смерть.

В организме человека кадмий в основном накапливается в почках и

печени, причем его повреждающее действие наступает тогда, когда концентрация этого химического элемента в почках достигнет 200 мкг/г.

Признаки данной болезни фиксируются во многих регионах земного шара, в окружающую среду поступает значительное количество соединений кадмия.

Источниками являются: сжигание ископаемого топлива на ТЭС, газовые выбросы промышленных предприятий, производство минеральных удобрений, красителей, катализаторов и т.д. Усвоение -- всасывание водно-пищевого кадмия находится на уровне 5 %, а воздушного до 80 %.По этой причине содержание кадмия в организме жителей крупных городов с их загрязнённой атмосферой может быть в десятки раз больше, чем у жителей сельской местности. К характерным «кадмиевым» болезням горожан относятся: гипертония, ишемическая болезнь сердца, почечная недостаточность. Для курящих (табак сильно аккумулирует соли кадмия из почвы) или занятых на производстве с использованием кадмия к раку легких добавляется эмфизема легких, а для некурящих -- бронхиты, фарингиты и другие заболевания органов дыхания.

Болезнь «юшо» -- отравление людей полихлорированными бифенилами (ПХБ). Известна в Японии на производстве по очистке рисового

масла в продукт попали бефинилы из холодильных агрегатов. Потом отравленное масло поступило в продажу в качестве корма для животных. Сначала погибло около 100 тыс. кур, а вскоре у людей появились первые симптомы отравления.

Это выразилось в изменении цвета кожи, в частности потемнения кожи у детей, рожденных от матерей которые пострадали от отравления ПХБ. Поздней были обнаружены тяжелые поражения внутренних органов (печени, почек, селезёнки) и развитие злокачественных опухолей.

Применение некоторых видов ПХБ в сельском хозяйстве и здравоохранении в некоторых странах с целью борьбы с переносчиками инфекционных заболеваний привело к их накоплению во многих видах сельскохозяйственной продукции, таких как рис, хлопчатник, овощи.

Некоторое количество ПХБ поступает в окружающую среду с выбросами мусоросжигательных заводов, что представляет опасность для здоровья городских жителей. Поэтому в некоторых странах ограничивают применение ПХБ. Болезнь «желтые дети» -- болезнь появилась в результата уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, что привело к выбросу в окружающую среду токсичных компонентов ракетного топлива: НДМГ (несимметричный диметилгидразин или гентил) и азотный тетраоксид, оба относятся к первому классу опасности. Эти соединения весьма токсичны попадают в организм человека через кожу, слизистые, верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт. В результате начали рождаться дети с выраженными признаками желтухи. В 2-3 раза выросла заболеваемость новорожденных. Возросло число новорожденных детей в поражением центральной нервной системы. Возросла детская смертность. Из за выброса этих веществ появились кожные «ожоги» -- гнойничковые заболевания которые могут появиться после купания в местных реках, похода в лес, непосредственного контакта обнажённых участков тела с почвой и др.

«Чернобыльская болезнь» -- вызывается воздействием радионуклидов на организм человека, выброшенных в результате взрыва четвёртого реактора Чернобыльской АЭС. Выброс радиоактивных веществ составил 77 кг. Площадь загрязнения составила около 160 тыс. км2, от радиации пострадало около 9 млн. человек. В состав радиоактивных осадков вошло около 30 радионуклидов таких как: криптон-85, йод-131, цезий-137, плутоний-239. Более опасным из них оказался йод-131, с небольшим периодом полураспада. Этот элемент попадает организм человека через дыхательные пути, концентрируясь в щитовидной железе. У местного населения отмечались симптомы «Чернобыльской болезни»: головная боль, сухость во рту, увеличение лимфоузлов, онкологические опухоли гортани и щитовидной железы. Также в районах пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС повысилась заболеваемость сердечно- сосудистой системы, участились вспышки различных инфекций, значительно снизились показатели рождаемости. Частота мутаций среди детей увеличилась в 2,5 раза, аномалии встречались у каждого пятого новорожденного, примерно треть детей рождались с нарушениями психики.

2.2 Источники радиации

Воздействие тяжёлых металлов на организм человека

Мышьяк - Рак легких; различные кожные болезни; гематологические

Бериллий - Дерматиты, язвы; воспаление слизистых оболочек.

Кадмий - Злокачественные новообразования; острые и хронические

респираторные заболевания, почечная дисфункция.

Ртуть - Воздействие на нервную систему, включая краткосрочную

память; нарушение сенсорных функций и координации, почечная недостаточность.

Свинец - Нарушение процессов кроветворения; повреждение печении почек; нейрологические эффекты.

Хром - Рак легких, злокачественные образования в желудочно-кишечном тракте; дерматиты

Никель - Респираторные заболевания (астма, нарушение дыхательной

системы); пороки рождения и уродства; рак носа и легких. Плутоний-239 -При попадании в организм плутоний оседает в мягких тканях, особенно, в печени, а также на поверхности костных тканей, в костном мозгу и других не содержащих кальций. Его концентрация в костном мозгу приводит к Излучения особо опасным последствиям при происходящем этих там генерировании крови. Металлов крайне опасно. При прямом воздействии возникает ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ. Радий-226 -Несмотря на низкую проникающую способность, вызывает лучевую нагрузку на чувствительные органы человека при ингаляции (дыхании) или попадании в внутрь с водой и пищей.

Уран- 238 -Соединения урана быстро всасываются в кровь и разносятся по органам и тканям. Острая и хроническая урановая интоксикация характеризуется многосторонним действием урана на различные органы и системы организма. В ранние сроки воздействия преобладает химическая токсичность урана, в поздний период оказывает действие радиационный фактор за счет альфа- излучения. В конечном счете, воздействие ура приводит к возникновению злокачественных образований в легких.

3 Действие лучевой радиации на человека

К ионизирующим излучениям могут быть отнесены электромагнитные

колебания с небольшой длиной волны, рентгеновские лучи протонов, и других заряженных инейтральных частиц. Все они могут стать поражающими факторами, как при внешнем, так и при внутреннем облучении человека. В зависимости от проникающей способности этих частиц при внешнем облучении возможно попадание их на кожу или в более глубокие ткани. Влиянию внешнего облучения организм подвергается только в период пребывания человека в сфере воздействия излучения. В случае прекращения радиации прерывается и внешнее воздействие, а в организме могут развиваться изменения - последствия излучения. В результате внешнего воздействия нейтронного излучения в организме могут образовываться различные радиоактивные вещества, например радионуклиды натрия, фосфора и др. Организм в подобных случаях временно становится носителем радиоактивных веществ, вследствие чего может наступить внутреннее его облучение. Ионизирующее излучение возникает и при работе с различными радиоактивными веществами. В радиоактивных изотопах ядра атомов нестабильны. Они обладают способностью распадаться, превращаться в ядра других элементов, при этом меняются их физико-химические свойства. Это явление сопровождается испусканием ядерных излучений. Радиоактивное излучение вызывает не только ионизацию воздуха, но приводит к аналогичному процессу в тканях организма, значительно при этом изменяя их. Выраженность возможных биологических сдвигов зависит от проникающей способности излучения, его ионизирующего эффекта, дозы, времени облучения и состояния организма.

Попадая в организм, радиоактивные вещества могут разноситься кровью в различные ткани и органы, становясь источником внутреннего излучения.

Особую опасность при этом представляют долгоживущие изотопы, которые на протяжении почти всей жизни пострадавшего могут быть источниками ионизирующего излучения. Ионизирующему излучению могут подвергаться работающие с рентгеновскими лучами, на промышленных предприятиях, работающие на ускорительных установках, обслуживающие ядерные реакторы, занятые на разведке и добыче полезных ископаемых и т.д. В настоящее время решены основные вопросы радиационной безопасности. Однако при нарушении техники безопасности или при определенных обстоятельствах ионизирующее излучение может быть причиной развития лучевой болезни (острой и хронической). В формировании лучевой болезни определенное значение имеет тот факт, что ионизирующие излучения оказывают специфическое, повреждающее действие

на радиочувствительные ткани и органы (стволовые клетки кроветворной ткани, тонкого кишечника и кожи) и неспецифическое - раздражающее действие на нейроэндокринную и нервную системы. Доказано, что нервная система обладает высокой функциональной чувствительностью к радиации даже в малых дозах.

3.1 Острая лучевая болезнь

В настоящее время случаи острой лучевой болезни в нашей стране -

исключительно редкое явление. Острая форма лучевой болезни в мирное время может наблюдаться в аварийных ситуациях при однократном (от нескольких минут до 1 - 3 дней) внешнем облучении большой мощности. Клиническая картина острой лучевой болезни полиморфна, тяжесть ее течения зависит от дозы облучения.

3.2 Хроническая лучевая болезнь

Это общее заболевание организма, развивающееся в результате длительного действия ионизирующего излучения в относительно малых, но превышающих допустимые уровни дозах. Характерно поражение различных органов и систем.

В соответствии с современной классификацией выделяют два варианта

хронической лучевой болезни.

а) Вызванную воздействием общего внешнего излучения или радиоактивных изотопов с равномерным распределением их в организме.

б) Обусловленную действием изотопов с избирательным депонированием, либо местным внешним облучением.

3.3 В развитии хронической лучевой болезни выделяют три периода

1) Период формирования, или собственно хроническая лучевая болезнь;

2) Период восстановления;

3) Период последствий и исходов лучевой болезни.

Хроническая лучевая болезнь 1 (легкой) степени характеризуется ранним развитием функциональных обратимых нарушений неспецифического характера.

Хроническая лучевая болезнь II (средней) степени проявляется развитием астеновегетативных нарушений и сосудистой дистонии, угнетением функции кроветворного аппарата и выраженностью геморрагических явлений. экологический лучевая болезнь металл

Хроническая лучевая болезнь III (тяжелой) степени характеризуется тяжелыми, подчас необратимыми, изменениями в организме с полной потерей регенерационных возможностей тканей.

4 степени тяжести хронической лучевой болезни

Вообще клиническая симптоматика этой формы лучевой болезни отличается своеобразием вегетативно-сосудистых нарушений на фоне астенизации организма, артериальной гипотонией, умеренной лейкопенией.

Все симптомы на ранних этапах заболевания (I степень), как правило,

носят неспецифический характер. Только динамические наблюдения за течением болезни, а также совокупность клинических и лабораторных данных позволяют установить природу заболевания.

Более поздние этапы заболевания (II степень) сопровождаются изменениями, прежде всего в «критическом» органе, однако функциональная

компенсация патологических сдвигов практически сохранена или изменена очень незначительно.

И поздние этапы заболевания (III- IV степени) характеризуются не только выраженными структурными и функциональными сдвигами в «критическом» органе, но и возникновением комплекса вторичных изменений в других органах и системах. Естественно, что при осмотре таких больных даже без применения рентгенологических и функциональных методов исследования определяется большое количество субъективных и объективных симптомов.

3.5 Диагноз хронической лучевой болезни

Диагностировать хроническую лучевую болезнь очень трудно, особенно в ранней стадии. Ни один из выявляемых в этом периоде симптомов не обладает специфичностью. Симптомы вегетососудистой дистонии, явления астении, умеренная лейкопения, артериальная гипотензия, снижение желудочной секреции - все это может быть обусловлено рядом разнообразных причин, не имеющих отношения к воздействию ионизирующей радиации. Лишь на основании совокупности клинических и лабораторных данных и наличия длительного контакта с радиоактивными веществами в дозах, превышающих предельно допустимые, можно поставить правильный диагноз. При этом, однако, должна быть определенная связь между развитием клинических симптомов и воздействием ионизирующей радиации. Следует также учитывать индивидуальную чувствительность: одна и та же доза может вызвать разную реакцию у различных лиц.

При постановке диагноза большое значение следует придавать санитарно-гигиенической характеристике условий труда и профессиональному анамнезу обследуемого.

3.6 Лечение хронической лучевой болезни

Больным хронической лучевой болезнью необходимо проводить комплексное лечение в зависимости от степени выраженности заболевания. При ранних проявлениях болезни назначают щадящий режим и общеукрепляющие мероприятия: пребывание на воздухе, лечебная гимнастика, полноценное питание, и витаминизация. Широко должны применяться физические методы лечения такие как водные процедуры. Из седативных средств1 назначают бром, а также кальция глицерофосфат, фитин, фосфрен, пантокрин, женьшень и т. д. Если поражен кроветворный аппарат, показаны средства, стимулирующие кроветворение. При неглубоких и нестойких нарушениях кроветворения назначают витамин В12. Витамины В12 рекомендуется вводить внутримышечно по 100-300 мкг в течение 10 дней. В дальнейшем проводят симптоматическую терапию.

3.7 Профилактика хронической лучевой болезни

Проведение организационно-технических, санитарно-гигиенических и

медико-профилактических мероприятий. Необходимы: рациональная организация труда, соблюдение норм радиационной безопасности. Все виды работ должны иметь эффективную экранизацию. При работах с закрытыми источниками излучения необходимо соблюдать правила хранения и переноски ампул с использованием контейнеров, манипуляторов и т. д. Большое значение придается дозиметрическому контролю, проведению предварительных и периодических медицинских осмотров не реже 1 раза в 12 месяцев.

Заключение

Экологическая проблема имеет многовековую историю, однако обострилась она со второй половины 19 века по мере индустриализации планеты. За последние 100 лет было уничтожено около 1/4 обрабатываемой в мире земли и около 2/3 лесов нашей планеты. Наступление экологического кризиса идёт высокими темпами во всех странах мира, включая “ледовые”.

Промышленный рост в развивающихся странах приводит к возникновению таких экологических проблем, которые ранее считались болезнью лишь богатых стран. Центр тяжести одной из самых серьёзных и острых экологических проблем - загрязнения почвы, воды и воздуха - сместился на юг. Традиционно главными направлениями обострения экологического кризиса называют следующие.

Во-первых, вывод из землепользования больших площадей культивируемых земель в результате чрезмерного использования химических удобрений, засоления почв.

Во-вторых, растёт объём выброса в атмосферу Земли загрязнителей. Они уже сегодня, помимо всего прочего, ведут к постепенному уничтожению озонного слоя вокруг атмосферы Земли с непредсказуемыми последствиями ужена ближайшую перспективу.