Объект, предмет науки, цели, задачи, методы психофизиологических исследований. Психофизиологические методы Психологические методы исследования в психофизиологии

Регистрация вегетативных реакций. Первыми в психофизиологических исследованиях начали широко применяться и продолжают использоваться в настоящее время также в физиологии поведения методы регистрации вегетативных реакций. К ним относятся измерения проводимости кожи (кожно-гальваническая реакция, или кожно-гальванический рефлекс), деятельности сердечно-сосудистой системы, дыхания и др. Кожно-гальваническая реакция (КГР) – это измерение проводимости кожи, как правило, на ладони к слабому электрическому току. Электрическая проводимость кожи связана главным образом с активностью потовых желез, изменяющих ее сопротивление и находящихся под контролем вегетативной нервной системы. КГР чрезвычайно чувствительна к эмоциональному реагированию, состоянию тревоги, напряженности и часто используется для характеристики функционального состояния человека. Методы регистрации вегетативных реакций лежат в основе работы полиграфа, или «детектора лжи» .

Физиологическое обеспечение психических процессов можно оценить по показателям деятельности сердечно-сосудистой системы. Изменения функциональной активности структур мозга требуют адекватного обеспечения необходимыми веществами и, прежде всего усиленного снабжения кислородом, что достигается интенсификацией кровоснабжения. Это обусловливает использование различных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы для косвенной характеристики деятельности мозга. Признаками, отражающими напряженную работу сердца и усиление выброса крови, являются изменение минутного объема крови (количество крови, выбрасываемой сердцем в сосуды за 1 мин) и частота сердечных сокращений. Изменения в периферических сосудах изучаются с помощью реографии, плетизмографии, измерения кровяного давления и др.

Однако регистрация вегетативных реакций не относится к прямым методам измерения информационных процессов мозга. Одну и ту же вегетативную реакцию, например, появление кожно-гальванического рефлекса, можно наблюдать при разных информационных процессах: как при усилении внимания, так и при оборонительной реакции. Несмотря на то, что вегетативные показатели обладают достаточно высокой чувствительностью, они могут быть использованы только в качестве непрямого метода изучения информационных процессов. Это обусловлено тем, что они: 1) слишком тесно связаны с изменением функционального состояния и эмоциями; 2) слишком медленны и протекают с задержкой; 3) неспецифичны в отношении стимулов и задач.

Электроэнцефалография. В физиологии поведения широко используется метод регистрации электрической активности мозга – электроэнцефалография. Электрическая активность мозга характеризуется специфическими ритмами определенной частоты и амплитуды и может быть записана одновременно от многих участков поверхности головы. Это позволяет изучать их корреляцию с высшими психическими функциями. Метод электроэнцефалографии рассматривается как наиболее распространенный и адекватный для изучения нейрофизиологических основ психической деятельности. На записи электрической активности мозга – электроэнцефалограмме (ЭЭГ) в зависимости от частоты и амплитуды электрических колебаний выделяют следующие ритмы: альфа-ритм (α), бета-ритм (β), гамма-ритм (γ), дельта-ритм (δ), тета-ритм (θ), каппа-ритм (κ), лямбда-ритм (λ), сонные веретена, мю-ритм (μ), тау-ритм (τ). Электроэнцефалограмма меняется при изменении функционального состояния в период бодрствования, при переходе ко сну, при эпилептических припадках, потере сознания, заболеваниях мозга и др. ЭЭГ является записью текущей суммарной электрической активности огромного количества нейронов мозга, находящихся под электродами.

Вызванные потенциалы. Внешние сенсорные раздражения вызывают изменения в текущей электрической активности головного мозга, которые выглядят как последовательность из нескольких позитивных и негативных волн. Эти волны получили название вызванные потенциалы. Вызванные потенциалы отражают изменения функциональной активности областей коры, осуществляющих прием и обработку поступающей информации. Исследование вызванных потенциалов позволяет дать представление о психофизиологических механизмах внимания, обработки сенсорной информации и других процессах, протекающих в головном мозге человека.

Топографическое картирование. Метод топографического картирования – это метод изображения данных компьютерной обработки ЭЭГ, позволяющий представить пространственное распределение по коре больших полушарий ритмических компонентов ЭЭГ и вызванных потенциалов. В некоторых случаях этот метод позволяет обнаружить то, что принципиально не наблюдаемо в исходных записях. Многоканальная регистрация ЭЭГ и ее компьютерная обработка дают возможность представить полученные данные в наглядном виде удобном для восприятия. Построение последовательности таких карт дает представление о динамике процессов. На топографических картах, построенных на контуре черепа, цветом и его интенсивностью кодируются различные параметры ЭЭГ. Такое картирование позволяет охарактеризовать функциональную организацию мозга при его разных состояниях и видах деятельности.

Магнитоэнцефалография. Значительные успехи в локализации источников активности мозга связаны с развитием в последнее время метода магнитоэнцефалографии. Первые измерения электромагнитных полей мозга человека были сделаны в США в 1968 г. Магнитоэнцефалограмма (МЭГ) по сравнению с ЭЭГ обладает рядом преимуществ. Для ее регистрации не нужен контакт электродов с телом человека и поэтому нет искажений от кожи, подкожной жировой клетчатки, черепа, крови и др. В МЭГ (рис. 1) отражаются только источники активности, расположенные параллельно черепу. Благодаря этому без помех регистрируется активность различных участков коры больших полушарий и не воспринимаются электромагнитные колебания более глубоко расположенных отделов мозга. Поскольку и электрическая и электромагнитная активность мозга очень малы, то для получения достоверных результатов и в МЭГ и в ЭЭГ необходимо усреднение большого количества показателей.

Измерение локального мозгового кровотока.

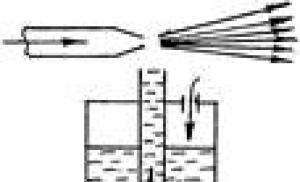

В 50–60-е годы 20-го века был разработан метод измерения локального мозгового кровотока. Поскольку мозговая ткань не имеет собственных энергетических ресурсов и зависит от поступления глюкозы и кислорода с кровью, то увеличение локального кровотока является косвенным показателем усиления активности соответствующих участков мозга (рис. 2). Метод основан на измерении скорости вымывания из тканей мозга предварительно введенных в организм (в кровь или с вдыхаемым воздухом) радиоактивных изотопов ксенона или криптона. Чем интенсивнее кровоток в данном участке мозга, тем быстрее в нем будет накапливаться содержание радиоактивных изотопов и быстрее происходить их вымывание. Увеличение кровотока наблюдается с ростом уровня метаболической активности участка мозга, что происходит при повышении его функциональной деятельности.

В 50–60-е годы 20-го века был разработан метод измерения локального мозгового кровотока. Поскольку мозговая ткань не имеет собственных энергетических ресурсов и зависит от поступления глюкозы и кислорода с кровью, то увеличение локального кровотока является косвенным показателем усиления активности соответствующих участков мозга (рис. 2). Метод основан на измерении скорости вымывания из тканей мозга предварительно введенных в организм (в кровь или с вдыхаемым воздухом) радиоактивных изотопов ксенона или криптона. Чем интенсивнее кровоток в данном участке мозга, тем быстрее в нем будет накапливаться содержание радиоактивных изотопов и быстрее происходить их вымывание. Увеличение кровотока наблюдается с ростом уровня метаболической активности участка мозга, что происходит при повышении его функциональной деятельности.

В других случаях применяют измерение скорости вымывания ионов водорода. Для этого в мозг вживляют ряд металлических электродов для регистрации сдвига электрохимического потенциала, который создается в результате подкисления тканей ионами водорода. По его уровню судят об активности локального участка мозга. Этот метод на человеке применяют в медицине для уточнения клинического диагноза при инсультах, опухолях и травмах мозга.

Существенным недостатком методов измерения локального мозгового кровотока является достаточно продолжительное время их осуществления. Каждое измерение длится около 2 минут. Поэтому методика измерения локального мозгового кровотока хороша для оценки тонических изменений или характеристики фоновой мозговой активности и малопригодна для изучения ее динамики.

Томографические методы исследования мозга. Методы компьютерной томографии применяются для изучения структур мозга и регистрации в его различных областях метаболических процессов, позволяющих судить об активности этих областей в процессе деятельности. С помощью компьютерной томографии, основанной на использовании новейших технических методов и вычислительной техники, можно получить множество плоских и объемных изображений одной и той же структуры мозга и оценить ее функциональную активность в данный момент времени.

Компьютерная рентгеновская томография позволяет получить как бы срезы мозга искусственным путем, используя просвечивание рентгеновскими лучами. Однако, в отличие от обычной рентгенографии, компьютерная рентгеновская томография позволяет получить снимок определенного поперечного слоя (среза) органа тела, в том числе и головного мозга. При этом орган можно исследовать слоями шагом в 1 мм. Рентгеновская томография относится к структурной, т.к. имея множество срезов всего объема объекта, компьютерные программы дают возможность можно воссоздать всю его структуру, получать объемные изображения. К примеру, компьютерная томограмма (рис. 3) позволяет увидеть поверхность головного мозга и очертания желудочков. По сравнению с мозгом здорового человека желудочки в мозгу шизофреника сильно увеличены, что свидетельствует о процессе разрушения нейронов мозга.

Благодаря высокой информативности и безопасности по сравнению с другими рентгеновскими методами компьютерная томография получила огромное распространение. Наибольшее значение она имеет для травматологии и нейрохирургии, когда необходимо определить наличие повреждения и его характер. В онкологии она используется для определения степени распространения опухолевого процесса. Также с помощью компьютерной рентгеновской томографии можно обнаружить воспалительные процессы, поражение лимфатических узлов, расширение сосудов, пороки развития и др.

| |

ПЭТ основана на выявлении распределения в мозге различных химических веществ, которые принимают участие в мозговом обмене веществ. Для этого используют короткоживущие изотопы элементов, входящих в молекулы органических соединений мозга. Например, замещение в молекуле какого-либо вещества атома углерода, кислорода, азота или фтора соответственно изотопами С 11 , О 15 , N 13 , F 18 не влияет на химические свойства вещества, но позволяет проследить его движение в головном мозге методом ПЭТ. Чем выше в данный момент активность участка мозга, тем больше в нем накапливается изотопов и, следовательно, выше излучение, регистрируемое методом ПЭТ.

Совсем недавно появился метод ядерно-магнитной резонансной томографии, или магнитно-резонансной томографии (МРТ). МРТ используют как для получения карты структур мозга на основе контраста серого и белого вещества, т.е. в качестве структурной томографии, так и для выявления участков мозга с активно работающими нейронами, т.е. в качестве функциональной томографии. В структурной МРТ используется эффект резонансного поглощения атомами электромагнитных волн. Человека помещают в магнитное поле, которое создает аппарат. Молекулы в организме при этом разворачиваются согласно направлению магнитного поля. Если подействовать на человека радиочастотным сигналом, то ткани начнут излучать электромагнитные волны, которые можно измерить. Изменение состояния молекул фиксируется на специальной матрице и передается в компьютер, где проводится обработка полученных данных. Метод структурной МРТ позволяет обнаруживать в головном мозге опухолевые образования и зоны нарушения кровообращения в мозге.

Функциональная МРТ основана на использовании парамагнитных свойств особых веществ, которые можно ввести в организм. Такие вещества не обладают магнитными свойствами в обычных условиях, но приобретают их, попав в магнитное поле. Очень удобным веществом в этом отношении оказался гемоглобин. Гемоглобин, насыщенный кислородом, т.е. оксигемоглобин, не является парамагнитным. Но когда оксигемоглобин отдаст кислород и становится так называемым редуцированным гемоглобином, или деоксигемоглобином, то он приобретает парамагнитные свойства. Дополнительный приток с кровью кислорода к участку мозга снижает парамагнитные свойства этого участка. Таким способом можно определить активность локальных участков мозга и одновременно судить об объеме и скорости мозгового кровотока.

Преимущество МРТ состоит в том, что ее использование в отличие от ПЭТ не требует введения в организм радиоизотопов и вместе с тем так же, как ПЭТ, позволяет получить четкие изображения срезов мозга в различных плоскостях. Однако МРТ не может проводиться у тех людей, в организме которых находятся различные металлические конструкции – искусственные суставы, водители ритма сердца, дефибрилляторы, ортопедические конструкции, удерживающие кости и т.п.

Фармакологические методы. Фармакологические методы применяются как в клинике, так и для изучения механизмов здорового мозга. Результаты биохимического исследования продуктов выведения из мозга различных веществ позволяют оценить изменения физиологических механизмов в различных зонах мозга. Обнаружены вещества, образующиеся в мозге и влияющие на память (дельта-пептид памяти), на болевую чувствительность (эндорфины и энкефалины), на агрессию, гнев (адреналин) и др.

Вычитание карты активности мозга.

Для изучения высших психических функции мозга применяют метод вычитания карты активности мозга, полученной во время выполнения менее сложной психической операции, из карты активности, соответствующей более сложной психической функции. Метод вычитания потенциалов применяется в различных видах электроэнцефалографии и томографии. На рисунке 5 приведена карта вычитания вызванных потенциалов на стандартный звук частотой 698 Гц (пунктирная линия) и различающийся по частоте на 12, 19, 25, 53 и 99 Гц (сплошная линия).

Вычитание карты активности мозга.

Для изучения высших психических функции мозга применяют метод вычитания карты активности мозга, полученной во время выполнения менее сложной психической операции, из карты активности, соответствующей более сложной психической функции. Метод вычитания потенциалов применяется в различных видах электроэнцефалографии и томографии. На рисунке 5 приведена карта вычитания вызванных потенциалов на стандартный звук частотой 698 Гц (пунктирная линия) и различающийся по частоте на 12, 19, 25, 53 и 99 Гц (сплошная линия).

Термоэнцефалоскопия. Метод термоэнцефалоскопии основан на измерении локального метаболизма мозга и кровотока по теплопродукции. Мозг излучает лучи в инфракрасном диапазоне. В диапазоне 3–5 и 8–14 мкм тепловые лучи распространяются в атмосфере на большие расстояния и могут быть зарегистрированы тепловизором, расположенным на расстоянии от нескольких см до 1 м. В функционирующем мозге температура отдельных участков непрерывно меняется. Построение термокарты дает временной срез метаболической активности мозга.

Реоэнцефалография. Метод реоэнцефалографии основан на измерении электрического сопротивления ткани мозга при прохождении через него очень слабого электрического тока высокой частоты. Увеличение кровенаполнения тканей снижает их сопротивление электрическому току, что позволяет косвенно судить о состоянии мозгового кровообращения, тонусе кровеносных сосудов мозга, эффективности венозного оттока.

Эхоэнцефалография. В эхоэнцефалографии используется способность ультразвука по-разному отражаться от костей черепа и структур мозга, а также от цереброспинальной жидкости, опухолевых образований и др. Эти методом можно определять размеры и расположение глубинных структур мозга, обнаруживать наличие структурных новообразований, оценивать скорость и направление движения крови в сосудах мозга.

Моделирование функций мозга. В последние годы начало широко применяться компьютерное моделирование функций мозга. Созданы модели нервных сетей, осуществляющие отдельные мозговые функции. Сконструирован «детектор интеллекта», с помощью которого можно определять индивидуальные параметры отдельных стадий психической деятельности человека.

Таким образом, исследование психических процессов при помощи объективных психофизиологических и других методов открывает широкие перспективы для понимания механизмов работы мозга. Комплексное применение различных методических приемов намного повышает эффективность исследований.

Современные представления о специализации полушарий мозга

В процессе эволюции предков человека каждое мозговое полушарие приобретало все большую специализацию, что в особенности проявилось в предпочтительном пользовании правой или левой рукой, развитии речи, пространственной ориентации и полярности эмоциональных состояний.

Предпочтительное пользование той или другой рукой. Правши составляют около 90% всех людей; по-видимому, доминирование правой руки существовало уже у пещерных предков человека2. Не следует, однако, думать, что такая ситуация обязательно обусловлена наследственными факторами. Статистически установлено, что ребенок, у которого оба родителя левши, имеет примерно один шанс из двух стать правшой.

Речь. У подавляющего большинства людей центры речи расположены в левом полушарии. Только 5% правшей и 30% левшей, т.е. менее 8% всех людей, разговаривают с помощью правого полушария.

То, что некоторые функции представлены только в одном полушарии, может означать, что это полушарие (обычно левое) подавляет активность другого. Иными словами, вследствие блокады недоминантного полушария доминантным через межполушарные волокна мозолистого тела недоминантное полушарие остается пассивным.

Эмоциональные состояния . По-видимому, каждое полушарие мозга. помимо прочего, отвечает за направленность чувств человека и их позитивную или негативную окраску.

Было показано, что у людей во время депрессии в области правого полушария нередко регистрируются аномальные электрические волны. Это привело к предположению, что правое полушарие ответственно за эмоциональные состояния с негативной окраской и способствует тому, что человек видит прежде всего отрицательные стороны событий, тогда как левое полушарие придает эмоциональном реакциям на те или иные события положительную окраску.

Половые различия. Были обнаружены некоторые различия в строении мозга у мужчин и женщин. Например, недавно выяснилось, что у женщин в определенном участке мозолистого тела больше нервных волокон, чем у мужчин. Это может означать, что Межполушарные связи У женщин более многочисленны и поэтому у них лучше происходит объединение информации, имеющейся в обоих полушариях; этим можно объяснить и некоторые половые различия в поведении. Кроме того. выявленные у женщин более высокие показатели, связанные с лингвистическими функциями, памятью, аналитическими способностями и тонким ручным манипулированием можно связать с большей относительной активностью у них левого полушария мозга. Напротив, функции восприятия и способность к оценке пространственных отношений и художественному творчеству, видимо, лучше развиты у мужчин, что может объясняться большим участием в этих процессах правого полушария.

В первые годы жизни оба полушария способны хранить одинаковые количества и одинаковые виды информации и что специализация полушарий происходит лишь очень постепенно.

основные методы психофизиологии

1.Вегетативные реакции: изменения проводимости кожи, сосудистые реакции, частота сердечных сокращений, артериальное давление и др. Не относится к прямым методам измерения информационных процессов мозга (слишком медленно протекают и с задержкой, слишком тесно связаны с изменением функциональных состояний и эмоций).

2. Регистрация электрической активности мышц - электро-миограмма (ЭМГ), отличает высокая подвижность. С высокой степенью точности можно идентифицировать различные эмоциональные состояния.

3. Электроэнцефалография. Спонтанная электрическая активность мозга характеризуется специфическими ритмами определенной частоты и амплитуды и одновременно может быть записана от многих участков черепа. ЭЭГ отражает колебания во времени разности потенциалов между двумя электродами. Рисунок ЭЭГ меняется с переходом ко сну и с изменениями функционального состояния в бодрствовании, во время эпилептического припадка. ЭЭГ удобно использовать для выявления случаев с потерей сознания.

4. Вызванные потенциалы и потенциалы, связанные с событиями. Сенсорные стимулы вызывают изменения в суммарной электрической активности мозга, которые выглядят как последовательность из нескольких позитивных и негативных волн, которая длится в течение 0,5-1 с после стимула. Этот ответ получил название вызванного потенциала.

5. Метод картирования биотоков мозга. Дает представление о пространственном распределении по коре любого выбранного показателя электрической активности мозга.

6. Магнитоэнцефалография. Бесконтактный метод регистрации. В МЭГ отражаются только источники активности, которые расположены тангенциально (параллельно черепу), так как МЭГ не реагирует на радиально ориентированные источники, т.е. расположенные перпендикулярно поверхности. МЭГ не требует индифферентного электрода и снимает проблему выбора места для реально неактивного отведения. Для МЭГ, так же как и для ЭЭГ, существует проблема увеличения соотношения «сигнал-шум», поэтому усреднение ответов также необходимо.

7. Измерение локального мозгового кровотока. Мозговая ткань не имеет собственных энергетических ресурсов и зависит от непосредственного притока кислорода и глюкозы, поставляемых через кровь. Поэтому увеличение локального кровотока может быть использовано в качестве косвенного признака локальной мозговой активации. Он основан на измерении скорости вымывания из ткани мозга изотопов ксенона или криптона (изотопный клиренс) или же атомов водорода (водородный клиренс). Скорость вымывания радиоактивной метки прямо связана с интенсивностью кровотока. Чем интенсивнее кровоток в данном участке мозга, тем быстрее в нем будет накапливаться содержание радиоактивной метки и быстрее происходить ее вымывание. Регистрация метки производится с помощью многоканальной гамма-камеры. Используют шлем со специальными сцинтилляцион-ными датчиками (до 254 штук). Изотоп вводят в кровяное русло через сонную артерию. Недостаток этого метода состоит в том, что можно исследовать только одно полушарие, которое связано с той сонной артерией, в которую сделана инъекция. Кроме того, не все области коры снабжаются кровью через сонные артерии.

8. Томографические методы исследования мозга. Получение срезов мозга искусственным путем. Для построения срезов используют либо просвечивание, например, рентгеновскими лучами, либо излучение от мозга, исходящее от изотопов, введенных предварительно в мозг. Последний принцип используется в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

9. Метод магнитно-резонансной томографии. Получения карты структур мозга на основе контраста белого и серого вещества.

10. Термоэнцефалоскопия. Измеряют локальный метаболизм мозга и кровоток по теплопродукции. Мозг излучает тега-лучи в инфракрасном диапазоне. Инфракрасное излучение мозга улавливается на расстоянии от нескольких сантиметров до метра термовизором с автоматической системой сканирования. Сигналы попадают на точечные датчики. Каждая термокарта содержит 10-16 тысяч дискретных точек, образующих матрицу 128x85 или 128х 128 точек. Процедура измерений в одной точке длится 2,4 мкс. В работающем мозге температура отдельных участков непрерывно меняется. Построение термокарты дает временной срез метаболической активности мозга.

13. Электроэнцефалография иЭлектроэнцефалограмма

Впервые регистрацию биоэлектрической активности мозга у человека осуществил австрийский психиатр, ректор Йенского Университета Ганс Бергер (1929), показав, что биотоки мозга представляют электрические колебания, основными из которых являются колебания частотой 8-10 в секунду, названные им альфа- ритмом. Ему же принадлежит и термин “ электроэнцефалограмма”, и соответствующая аббревиатура- ЭЭГ, используемая до настоящего времени. С этого момента начинается современный этап клинической электроэнцефалографии. В последующем были открыты ритмы и других диапазонов: дельта- 1-4 кол\сек, тета- 5-8 кол\сек, бета- от 13 до 30 кол\сек. В настоящее время ЭЭГ- самостоятельная область исследований, нашедшая широкое применение в анестезиологии, реаниматологии, неврологии, нейрохирургии и других областях медицины как в клинических, так и в научных целях.

Клиническая электроэнцефалография - раздел электрофизиологии центральной нервной системы, предметом которой является исследование электрических явлений в мозге человека преимущественно в диапазоне частот от 0.5 до 35 Гц, в то же время это метод исследования деятельности головного мозга человека, в основе которого лежит регистрация электрических потенциалов, спонтанно возникающих в мозге: в отличие от т.н. вызванной активности, возникающей в ответ на различные афферентные раздражения- вызванные потенциалы (ВП) на свет- зрительные (ЗВП), на звук- акустические (АВП) и соматосенсорные (ССВП).

Проведенные экспериментальные исследования явились теоретической предпосылкой для использования ЭЭГ в клинической практике для оценки функционального состояния мозга у больных с нарушениями мозгового кровообращения, при остановке сердца, в коматозном состоянии, в кардиохирургии, хирургии сосудов, нейрохирургии. Для этих целей применяют мониторинг ЭЭГ, используя при ее оценке как рутинный визуальный анализ, так и различные методы компьютерного анализа.

13. Вызванные потенциалы и потенциалы, связанные с событиями .

Вызванный потенциал - электрическая реакция мозга на внешний раздражитель или на выполнение умственной (когнитивной) задачи. Наиболее широко используемыми раздражителями являются визульные для регистрации зрительных ВП, звуковые для регистрации аудиторных ВП и электрические для регистрации соматосенсорных ВП. Запись ВП производится при помощи электроэнцефалографических электродов, расположенных на поверхности головы.

ВП - колебания потенциала ЭЭГ, возникающие в ответ на сенсорные стимулы.

ЭЭГ - результат сложной суммации электрических потенциалов многих нейронов, работающих в значительной степени независимо.

ВП обычно не видны на фоне спонтанной ЭЭГ

Их выделяют путем синхронного (когерентного) усреднения множества записей ЭЭГ.

Накопление и усреднение записей реакции на одинаковые стимулы позволяет выявлять вызванные потенциалы.

Соотношение сигнал/шум вычисляется по простой формуле корень из N. N- число усреднений.

Метод вызванных потенциалов (ВП) применяется для исследования функции сенсорных систем мозга (соматосенсорной, зрительной, аудиторной) и систем мозга ответственных за когнитивные процессы. В основе метода лежит регистрация биоэлектрических реакций мозга в ответ на внешнее раздражение (в случае сенсорных ВП) и при выполнении когнитивной задачи (в случае когнитивных ВП). В зависимости от времени появления (латентности) вызванного ответа после предъявления стимула ВП принято разделять на коротко-латентные (до 50 миллисекунд), средне-латентные (50-100 мс) и длинно-латентные (свыше 100 мс).

Более широкое понятие, в которое входят вызванные потенциалы - это потенциалы, связанные с событиями (ПСС).

При исследовании ПСС применяют когерентное усреднение не только относительно стимула, но и относительно других событий (например, относительно нажатия испытуемым на кнопку, перемещения его взора и т.п.)

Способы выделения сигнала из шума позволяют отмечать в записи ЭЭГ изменения потенциала, которые достаточно строго связаны во времени с любым фиксированным событием. В связи с этим появилось новое обозначение этого круга физиологических явлений – событийно-связанные потенциалы (ССП).

Примерами здесь служат: колебания, связанные с активностью двигательной коры (моторный потенциал, или потенциал, связанный с движением); потенциал, связанный с намерением произвести определенное действие (так называемая Е-волна); потенциал, возникающий при пропуске ожидаемого стимула.

Эти потенциалы представляют собой последовательность позитивных и негативных колебаний, регистрируемых, как правило, в интервале 0-500 мс. В ряде случаев возможны и более поздние колебания в интервале до 1000 мс. Количественные методы оценки ВП и ССП предусматривают, в первую очередь, оценку амплитуд и латентностей. Амплитуда – размах колебаний компонентов, измеряется в мкВ, латентность – время от начала стимуляции до пика компонента, измеряется в мс. Помимо этого, используются и более сложные варианты анализа.

В исследовании ВП и ССП можно выделить три уровня анализа. Феноменологический уровень включает описание ВП как многокомпонентной реакции с анализом конфигурации, компонентного состава и топографических особенностей. Возможности этого уровня анализа прямо связаны с совершенствованием способов количественной обработки ВП, которые включают разные приемы, начиная от оценки латентностей и амплитуд и кончая производными, искусственно сконструированными показателями. Многообразен и математический аппарат обработки ВП, включающий факторный, дисперсионный, таксономический и другие виды анализа.

Психофизиология - пограничная область психологии, изучающая роль всей совокупности билогических свойств, и прежде всего свойств нервной системы, в детерминации психической деятельности и устойчивых индивидуально-психологических различий.

Огромный вклад в развитие психофизиологии внесли следующие ученые: Мюлер, Вебер, Фехнер, Гельмгольц, Сеченов, Павлов.

Главная задача - причинное объяснение психических явлений путем раскрытия лежащих в их основе нейрофизиологических механизмов.

Психофизиология включает несколько областей исследования.

Психофизиология ощущений и восприятий изучает нервные процессы в анализаторах, начиная с рецепторов и кончая корковыми отделами. Установлены специфические аппараты цветового зрения, специфические рецепторы и проводящие пути тактильной и болевой чувствительности, открыты нейроны, реагирующие на отдельные свойства зрительных и слуховых стимулов.

Психофизиология речи и мышления изучает функциональную роль разных областей мозга и их взаимосвязей в осуществлении речевых процессов. Принципиально важным стало установление тесной связи мыслительных процессов с деятельностью речедвигательного анализатора.

Психофизиология эмоций исследует нейрогуморальные механизмы возниконовения эмоциональных состояний. Открыты нервные "центры" удовольствия и неудовольствия, расположенные в подкорковых областях мозга. Установлено, что важная роль в эмоциональном поведении принадлежит гормонам, выделяемым железами внутренней секреции (гипофизом, корой и мозговым слоем надпочечников и др.), а также различными биологически активными веществами.

Психофизиология внимания исследует нейрофизиологические корреляты внимания (изменение ЭЭГ и вызванных потенциалов, изменение кожно-гальванической и др. реакций). Психофизиология внимания тесно связана с проблемами изучения ориентировочного рефлекса и второй сигнальной системы.

Психофизиология произвольных действий вскрывает физиологическую структуру и механизмы их осуществления.

Дифференциальная психофизиология изучает зависимость индивидуальных особенностей психики и поведения от индивидуальных различий в деятельности мозга. В развитии дифференциальной психофизиологии В.М.Русалов выделяет 4 этапа: допавловский, павловский (с 1927 г.), тепловско-небылицинский (с 1956 г.) и современный (с 1972 г.). Последний связан прежде всего с развитием системных представлений в психофизиологии.

Электрофизиологические методы изучения органических функций, основываются на регистрации биопотенциалов, возникающих в тканях живого организма спонтанно или в ответ на внешнее раздражение. Чаще всего используется регистрация биотоков мозга.

Отражение психофизиологических процессов в динамике ЭЭГ . Частотно-амплитудные изменения электрической активности в связи с:

1) активацией внимания - блокада?-ритма, возрастание?-ритма, изменение уровня ассиметрии фаз колебания, концентрация внимания, глубокая депрессия биопотенциалов.

2)Эмоциональным состоянием - нет единой точки зрения; тревога слабая - усиление 2 ритма, усиление тревоги - десинхронизация основного ритма ЭЭГ, отрицательные эмоции - усиление теста активности, положительные эмоции - ослабление теста активности.

"Волна ожидания" . Изменение психофизиологического состояния отражается на электрофизиологических показателях; высокая эмоциональная напряженность - повышение амплитуды волны; неустойчивое внимание - снижение амплитуды волны.

Исследование медленных электрических процессов мозга (МЭП) . При бурных эмоциях - резкое изменение.

Изучение динамики наличного кислорода (коры и глубоких структур мозга), т.е. переменное давление в структурах мозга.

КГР (кожно-гальваническая реакция) . Относится к показателям изменения внимания и эмоций. Феномен Краснова - эффект изменения разности потенциалов сопротивления кожи в связи с ориентировочной реакцией и эмоциями.

Методы психофизиологических исследований - комплекс методов, используемых для изучения физиологического обеспечения психических процессов. Одним из первых методов оценки роли разных структур мозга в организации поведения явились методы повреждения или удаления участков мозга с помощью хирургических, химических и температурных воздействий и методы электрической стимуляции определенных отделов мозга. В экспериментальных исследованиях в настоящее время широко используется метод регистрации электрической активности отдельных нейронов или мозговых структур. В современной психофизиологии для изучения физиологического обеспечения психических процессов используются прямые методы изучения нейрофизиологических основ психической деятельности и непрямые - изучения функционального состояния организма в процессе реализации психической деятельности. К прямым методам относятся:

1)Регистрация электроэнфалограммы (ЭЭГ) (метод электроэнцефалографии).

метод регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ) - суммарной электрической активности, отводимой с поверхности головы. М. э. рассматривается как наиболее распространенный и адекватный для изучения нейрофизиологических основ психической деятельности. Многоканальная запись ЭЭГ позволяет одновременно регистрировать электрическую активность многих функционально различных областей коры. ЭЭГ отводится с помощью специальных электродов (чаще серебряных), которые фиксируются на поверхности черепа шлемом или крепятся клеящей пастой.

2) Регистрация вызванных потенциалы (ВП) (метод вызванных потенциалов).

регистрация суммарной электрической активности, возникающей в ответ на внешние воздействия, - вызванные потенциалы (ВП) - отражает изменения функциональной активности областей коры, осуществляющих прием и обработку поступающей информации. Вызванный потенциал представляет собой последовательность разных по полярности - позитивных и негативных компонентов, возникающих после предъявления стимула. Количественными характеристиками ВП являются латентный период (время от начала стимула до максимума каждого компонента) и амплитуда компонентов. Метод регистрации ВП широко используется при анализе процесса восприятия.

3) Топографическое картирование (brain mapping) ( метод топографического картирования).

метод изображения данных компьютерной обработки ЭЭГ, позволяющий представить пространственное распределение по коре больших полушарий ритмических компонентов ЭЭГ и вызванных потенциалов. Многоканальная регистрация ЭЭГ дает возможность представить полученные в результате компьютерной обработки ЭЭГ данные в удобном для восприятии в наглядном виде - как одномоментное пространственное распределение по коре мощности разных ритмов, степени их синхронности (когерентности), амплитуд компонентов ВП.

4) Позитронно-эмиссионная томография ().

регистрация метаболических процессов в различных областях мозга, позволяющих судить об активности этих областей в процессе деятельности. Компьютерная томография основана на использовании новейших технических методов и вычислительной техники, позволяющих получить множество изображений одной и той же структуры и ее объемное изображение.

Из методов компьютерной томографии наиболее часто используется метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Этот метод позволяет охарактеризовать активность различных структур мозга на основе изменения метаболических процессов. При обменных процессах нервные клетки используют определенные химические элементы, которые можно пометить радиоизотопами. Усиление активности сопровождается усилением обменных процессов, и в областях повышенной активности образуются скопление изотопов, по которым судят об участии тех или иных структур в психических процессах.

5) Ядерно-магнитный резонансный метод (Метод компьютерной томографии ). См. 4

Методы непрямой регистрации неспецифических изменений функционального состояния центральной нервной системы:

1) Кожно-гальваническая реакция (КГР) (Метод кожно-гальванической реакции ).

регистрация электрокожного потенциала (как правило, на ладони). Электрическая активность кожи связана главным образом с активностью потовых желез, изменяющих ее сопротивление и находящихся под контролем вегетативной нервной системы. Изменение активности неспецифической системы мозга, морфологическим субстратом которой является ретикулярная формация, вызывает существенные изменения электрокожного потенциала. КГР чрезвычайно чувствительна к эмоциональному реагированию, состоянию тревоги, напряженности и часто используется для характеристики функционального состояния человека.

2) Плетизмография. (Методы оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы). комплекс методов изучения физиологического обеспечения психических процессов по показателям деятельности ССС.

Изменения функциональной активности структур мозга требуют адекватного метаболического обеспечения и прежде всего усиленного снабжения кислородом, что достигается интенсификацией кровоснабжения. Это определяет использование различных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы.

Признаками, отражающими напряженную работу сердца и усиление выброса крови, являются изменение минутного объема крови (количество крови, проталкиваемой через сердце за 1 мин) и частота сердечных сокращений (ЧСС). ЧСС, которая может быть зафиксирована как простым наблюдением за пульсом, так и при регистрации электрокардиограммы, наиболее часто используется как показатель функционального состояния ЦНС. Широко используется введенный Р.М. Баевским расчетный показатель - индекс напряжения (ИН), учитывающий как ЧСС, так и ее стабильность. ИН прямо пропорционален ЧСС и обратно пропорционален вариации интервалов между двумя сокращениями сердца. Его увеличение свидетельствует о напряжении функционирования сердечно-сосудистой системы.

3) Клиренсные методы (Методы оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы).см 2

Психофизиология относится к экспериментальным дисциплинам, основными методами которой являются электрофизиологические в силу того, что именно физиологические показатели позволяют проникнуть в суть психических процессов и состояний, как на уровне сознания, так и на бессознательном уровне. Электрофизиологические показатели отражают физико-химические следствия обмена веществ, которые сопровождают основные жизненные процессы. Они являются наиболее точными и надежными показателями течения любых физиологических процессов, дают возможность изучения явления или процесса, не травмируя и не искажая его хода и структуры.

В настоящее время в психофизиологических исследованиях все больше делается акцент на изучение нейронных механизмов психических процессов и состояний. Это связано с тем, что все внешние реакции реализуются посредством нейронной активности.

Среди множества электрофизиологических методов, используемых в психофизиологических исследованиях, центральное место занимают различные способы регистрации электрической активности ЦНС и, в первую очередь, головного мозга, безусловно, доминируют такие как: регистрация импульсной активности нервных клеток, ЭЭГ, регистрация вызванных потенциалов мозга человека и потенциалов, связанных с событиями, различные методы томографии, среди которых, прежде всего, следует выделить позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Остановимся на описании некоторых из них.

Электроэнцефалография является одним из основных методов объективного тестирования функций нервной системы.

ЭЭГ - метод исследования головного мозга, основанный на регистрации его электрических потенциалов. Первая публикация о наличие токов в центральной нервной системы была сделана Du Bois Reymond в 1849 г. В 1875 г., данные о наличии спонтанной и вызванной активности в мозге собаки были получены независимо R.Caton в Англии и В.Я.Данилевским в России. Исследования отечественных нейрофизиологов на протяжении конца XIX и начала XX века внесли существенный вклад в разработку электроэнцефалографии. В.Я.Данилевский не только показал возможность регистрации электрической активности мозга, но и подчеркивал ее тесную связь с нейрофизиологическими процессами. В 1912 г. П.Ю.Кауфман выявил связь электрических потенциалов мозга с “внутренней деятельностью мозга” и их зависимость от изменения метаболизма мозга, воздействия внешних раздражений, наркоза и эпилептического припадка. Подробное описание электрических потенциалов мозга собаки с определением их основных параметров было дано в 1913 и 1925 гг. В.В.Правдич-Неминским.

Австрийский психиатр Ганс Бергер в 1928 г. впервые осуществил регистрацию электрических потенциалов головного мозга у человека, используя скальповые игольчатые электроды. В его же работе были описаны основные ритмы ЭЭГ и их изменения при функциональных пробах и патологических изменениях в мозге. Большое влияние на развитие метода оказали публикации G.Walter (1936) о значении ЭЭГ в диагностике опухолей мозга, а также работы F.Gibbs E.Gibbs W.G.Lennox, давших подробную элктроэнцефалографическую семиотику эпилепсии.

В последующие годы работы исследователей были посвящены не только феноменологии электроэнцефалографии при различных заболеваниях и состояниях мозга, но и изучению механизмов генерации электрической активности. Существенный вклад в эту область внесен работами E.D.Adrian, B.Metthew, G.Walter, H.Jasper, В.С.Русинова, В.Е.Майорчик, Н.П.Бехтеревой, Л.А.Новиковой.

В клинической электроэнцефалографии используют две основные системы отведения ЭЭГ: международную систему «10-20» (Jasper H.), а также модифицированные схемы с уменьшенным количеством электродов (Gibbs F., Gibbs E.; Jung J.).

Точки расположения электродов в системе «10-20» определяют следующим образом. Измеряют расстояние по сагиттальной линии от inion до nasion и принимают его за 100%. В 10% этого расстояния от inion и nasion устанавливают соответственно нижний лобный (Fp) и затылочный (О) сагиттальные электроды. Остальные сагиттальные электроды (F, Cz и Р) располагают между этими двумя на равных расстояниях, составляющих 20% от расстояния inion-nasion. Вторая основная линия проходит между двумя слуховыми проходами через vertex (макушку). Нижние височные электроды (ТЗ, Т4) располагают соответственно в 10% этого расстояния над слуховыми проходами, а остальные электроды этой линии (СЗ, Cz, С4) - на равных расстояниях, составляющих 20% длины биаурикулярной линии. Через точки ТЗ, СЗ, С4, Т4 от inion к nasion проводят линии и по ним располагают остальные электроды (РЗ, Р4, Т5, Т6, F3, F4, F7, F8, Fpl, Fp2). На мочки ушей помещают электроды, обозначаемые соответственно А1 и А2. Буквенные символы обозначают основные области мозга и ориентиры на голове: О - occipitalis, Р - parietalis, С - centralis, F - frontalis, A - auricularis. Нечётные цифровые индексы соответствуют электродам над левым, а чётные - над правым полушарием мозга (рис.).