Что такое свободное общество. Успехи современного естествознания

Общественная необходимость

Если вы собственник частного дома, земельного участка или того и другого и имеете в подтверждение права этой собственности все возможные и невозможные документы, если вы проживаете в своем доме и работаете на своей земле, так сказать, с деда-прадеда, то… это не означает, что вашу недвижимость завтра не отберут вполне законным способом. Причем отберут не рейдеры, не богатые бизнесмены, а ваши сельские или городские власти. По крайней мере, с 17 ноября гарантий того, что ваше имущество останется при вас, пожалуй, не даст ни один юрист. Речь идет о Законе №3682 «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости», вступившем в силу после преодоления парламентом президентского вето на него.

История вопроса

Автором законодательной инициативы является премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Документ попал в парламент еще 30 января текущего года, принят за основу в парламенте 18 марта, а принят в целом 25 июня. Тем не менее 24 июля президент предложил отклонить законопроект как «не обеспечивающий в ходе решения затронутых в нем вопросов реальной защиты прав частного собственника, соблюдения конституционных гарантий права частной собственности». Однако

17 ноября президентское вето было преодолено со второй попытки 326-ю голосами депутатов.

Безусловно, общественные потребности и необходимость должны доминировать над потребностями индивидуума, в частности и в земельной сфере. Возможно, такими мотивами руководствовался и автор законодательной инициативы. Но законодательное оформление доминирования общественного над частным вызывает много вопросов в контексте того, не подменяет ли этот закон доминанту общественной потребности над частной на доминирование частного интереса над чьим-то правом собственности.

Потребность или необходимость?

В частности, указанный закон определяет общественную необходимость как «обусловленную общегосударственными интересами или интересами территориальной общины. Исключительную необходимость, для обеспечения которой допускается принудительное отчуждение земельного участка, других объектов недвижимого имущества, которые на ней размещены…». А общественная потребность - это «обусловленная общегосударственными интересами или интересами территориальной общины потребность в земельных участках, в том числе тех, на которых размещены объекты недвижимого имущества, выкуп которых осуществляется в порядке, установленном законом».

Разница состоит в том, что в случае общественной необходимости ваше имущество может быть изъято в принудительном порядке через соответствующее решение суда, о чем также сказано в законе. А общественная потребность предусматривает согласие собственника на выкуп его имущества.

Общественную потребность закон рассматривает как потребность в земельном участке под строительство дорог, нефтегазопроводов, линий электропередачи, транспортных сооружений, городских парков, детсадов, спортивных площадок, стадионов и т.д. Словом, этот перечень не содержит конкретного количества видов объектов, под которые может отчуждаться земля.

Перечень объектов, представляющих общественную необходимость, в значительной степени дублирует предыдущий. В частности речь идет об: объектах национальной безопасности и обороны; линейных объектах, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры и объектах, необходимых для их эксплуатации; объектах, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения; объектах природно-заповедного фонда; кладбищах.

Схема дерибана чужой собственности

А теперь смоделируйте ситуацию. Скажем, у вас есть земельный участок в сельской местности с выгодным расположением вблизи автотрассы или где-нибудь в живописном месте. И у кого-то, кто имеет деньги и влияние (юридического или физлица), возникла идея этот участок присвоить. Для этого вовсе не нужно договариваться c собственником о продаже земли по рыночной цене (да и не факт, что собственник согласится продать из сугубо субъективных соображений). Следующим шагом нашего влиятельного рейдера будет визит в сельский совет, где за определенную мотивацию депутаты поставят вопрос об общественной необходимости разместить на вашей земле объект, например, природно-заповедного фонда. Можно не сомневаться, что решение будет принято. Следующий шаг - вам предложат отдать землю по-хорошему по цене, которая будет определена экспертом, назначенным тем же таки сельским советом. Если вы будете упираться, в дело вступит суд, который примет решение о принудительном изъятии земельного участка, а также установит размер денежной или имущественной компенсации за отчужденное имущество. И вряд ли она будет рыночной. (Кстати, о рыночных принципах в вопросе компенсации за утраченное имущество в законе вообще не сказано).

После этого местная власть становится собственником вышеупомянутой земли. А дальше уже ничто не мешает изменить целевое назначение земельного участка, скажем, на использование с целью застройки и передачу ее в нужные руки.

К тому же закон четко не разграничивает общественную необходимость и потребность. Скажем, если власть не договорилась с собственником о выкупной цене недвижимости, которая изымается под общественную потребность, то, с одной стороны, закон гласит, что недвижимость остается у собственника, а с другой - дает право органу власти доказать в суде, что существует общественная необходимость в указанном объекте недвижимости, а дальше идет принудительный выкуп.

Конечно, изображенная схема дерибана частной собственности весьма условная, и реальные способы отчуждения за бесценок будут намного более изобретательными. Как аргумент можно привести тот факт, что, несмотря на прямой и исчерпывающий запрет рыночного оборота земли сельхозназначения, ею уже давно торгуют на теневом рынке.

Поле для маневров

Еще один момент. Указанный закон дает довольно широкие полномочия как суду (административной ветви судебной власти) в вопросе перераспределения права собственности на земельный участок, определение его стоимости, так и муниципалитетам в вопросе инициирования принудительного отчуждения имущества.

А теперь представьте, что, например, власть села Новые Петривцы или же Вышгородского района обратится в суд с иском об отчуждении земельного участка из частной собственности лидера фракции ПР Виктора Януковича в пользу обустройства заповедника. (Оснований более чем достаточно: кто бывал в Межигорье, знает о его уникальном ландшафте, похожем на виды Карпат.) Вопрос, чью сторону примет суд, - риторический. Или же можно предположить, что киевская власть обратится в суд с иском об отчуждении пресловутой многоэтажки по ул. Грушевского в Киеве. Мотив тоже, согласно новому закону, найдется. Например, расширение границ Мариинского парка и устранение угрозы оползня на днепровских кручах. Зато намного меньше сомнений, что - не сегодня, так завтра - собственники дачных домов на Русановке в Киеве (где должен пройти мост метро) будут принудительно лишены своей недвижимости и вряд ли получат за это адекватную компенсацию, как и жители Киевщины, по земельным участкам которых должна пройти большая окружная дорога вокруг столицы.

Очевидно, что закон сырой, и отнюдь не из-за непрофессионализма его инициаторов и авторов. Двусмысленность его терминологии и положений документа открывает широкие возможности для различных юридических маневров и неоднозначных прочтений. И вряд ли этого не заметили разработчики закона и более трехсот нардепов, проголосовавших за преодоление вето.

- Свободное общество - одна из основных ценностей современного мира. Основные свободы и права вошли в конституции всех демократических государств. Знание этих свобод и прав, умение пользоваться ими является необходимым условием полноценной реализации возможностей личности в различных сферах общественной жизни.

- Если вы понимаете свободу как вседозволенность, то, скорее всего, постоянно будете сталкиваться с противоположным: суровой необходимостью или произволом. Первое по отношению к вам проявит государство, законно пресекая своими санкциями ваши «свободные» действия, ущемляющие права и свободы других людей. А произвол в отношении вас будут творить те, кто, как и вы, считает себя свободным от всех норм и ограничений, руководствуясь только личными потребностями и желаниями, они своими действиями неизбежно будут попирать ваши интересы.

- Принимая решение по значимому для вас вопросу, О необходимо помнить, что выбор, как правило, можно делать из нескольких реально существующих альтернатив. Установите эти возможные «сценарии» действий, варианты развития. Проанализируйте каждую из таких возможностей, соотнесите со своими целями, устремлениями, учтите интересы близких людей. При таком подходе сделанный вами выбор скорее всего не разочарует вас.

Документ

Как мы защищаем свое чувство свободы. Из книги американского социального психолога Э. Аронсона «Общественное животное».

Если убеждающие сообщения навязчивы, то они могут быть восприняты как вторжение в сферу свободы индивидуального выбора и тем самым активизировать поиск способов защиты от них. Так, если настойчивый продавец убеждает меня купить его товар, моей первой реакцией будет сохранение собственной независимости: я предпочту скорее покинуть магазин.

Такое сопротивление может проявляться в разнообразных и интересных формах. Предположим, я иду по улице, и меня вежливо просят подписать какую-то петицию. Я не очень-то разбираюсь в сути того, что мне предлагают подписать. Но в тот момент, когда мне разъясняют, что к чему, некий человек останавливается рядом и начинает открыто «давить» на меня, требуя, чтобы я ничего не подписывал. С целью противостоять давлению и сохранить за собой свободу выбора, я с большей вероятностью подпишу-таки предложенную петицию.

Существует еще один аспект потребности в свободе и автономии. При прочих равных условиях, сталкиваясь с информацией, которая противоречит их убеждениям, люди стремятся, если это возможно, найти контраргументы. Таким образом они могут предохранить собственное мнение от чрезмерного влияния других людей и защитить собственное чувство автономии.

Вопросы и задания к документу

- Как, по мнению психолога, люди защищают свою внутреннюю свободу и автономию?

- Случались ли с вами ситуации, подобные тем, которые описаны во фрагменте? Как вы поступали в таких случаях?

Вопросы для самопроверки

- Как понятие «свобода» было связано с политической борьбой в Новое и Новейшее время?

- К чему может приводить неограниченная свобода выбора?

- Как свобода трактуется в христианском вероучении?

- Покажите влияние природной необходимости на свободную деятельность людей,

- В чем выражается общественная необходимость?

- Объясните, какова связь понятий «свобода», «выбор», «ответственность».

- Какое общество можно считать свободным?

Задания

- Приведите аргументы, подтверждающие вывод о невозможности абсолютной, ничем не ограниченной свободы человека в обществе.

- Какое из двух приведенных ниже высказываний вам кажется более верным?

«Наша жизнь - это линия, которую мы должны по велению природы описать на поверхности земного шара, не имея возможности удалиться от нее ни на один момент».

«Ход вещей кажется неотвратимым лишь тому, кто предал свои убеждения. История сама по себе не может ни принудить человека, ни вовлечь его в грязное дело. Человек несет всю тяжесть мира на своих плечах: он ответствен за мир и самого себя».

- Как вы понимаете выражение «свобода - это выбор»?

- Охарактеризуйте различные модели свободного общества. Каковы ваши представления о таком обществе?

- Иногда свобода понимается как вседозволенность. В начале XX в. в русских деревнях пели такую частушку:

Бога нет, царя не надо.

Губернатора убьем,

Платить подати не будем,

Во солдаты не пойдем.К каким последствиям может привести такое толкование свободы? Конкретизируйте свой ответ примерами.

Мысли мудрых

«Свобода - единственная вещь, которую вы не можете получить, если не даете ее сами».

У. Уайт (1886-1944), американский писатель

Характеристика вполне определенного, закономерного и по существу упорядоченного состояния и развития общества, зависящая от совокупности природных и социальных условий; проявление в жизни общества действия объективных законов.

Смотреть значение Общественная Необходимость в других словарях

Необходимость

— нужда

надобность

Словарь синонимов

Необходимость Ж.

— 1. Отвлеч. сущ. по знач. прил.: необходимый.

Толковый словарь Ефремовой

Необходимость

— необходимости, мн. нет, ж. 1. Отвлеч. сущ. к необходимый. порядка. вывода. 2. Крайняя надобность, обязательность, неизбежность чего-н. В этом нет необходимости. Я увидел........

Толковый словарь Ушакова

Общественная Организация

— - добровольное объединение граждан, возникшее по их инициативе для реализации их интересов.

Политический словарь

Необходимость

— -и; ж.

1. Надобность, потребность, нужда в ком-, чём-л. В нём нет никакой необходимости. Н. популяризовать издание. Н. отправиться в командировку. Н. в сильном подкреплении.........

Толковый словарь Кузнецова

Крайняя Необходимость

— - в российский уголовном праве (ст. 39 УК РФ) - одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния: состояние, -при котором лицо причиняет вред охраняемым уголовным........

Экономический словарь

Необходимость Координации

— - ситуация, возникающая при вертикальном и горизонтальном разделении труда. Без соответствующей координации люди не смогут работать вместе.

Экономический словарь

Общественная Опасность

— - в уголовном праве -

объективный (материальный)

признак преступления или иного правонарушения, выражающий вредность такого поведения для общества, нанесение........

Экономический словарь

Общественная Организация

— - основанное на членстве

общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся........

Экономический словарь

Общественная Помощь

— государственные программы помощи низкодоходным, низкооплачиваемым слоям населения в виде разнообразных пособий;

благотворительные программы.

включается........

Экономический словарь

Общественная Собственность

— Государство: государственное владение и эксплуатация предприятия в целях производства товаров или услуг гражданам. Государство предоставляет капитал, контролирует........

Экономический словарь

Организация Общественная

— добровольное объединение граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных........

Экономический словарь

Производственная Необходимость

— по трудовому праву необходимость выполнения срочных, не предвиденных заранее работ, от своевременного выполнения которых зависит нормальная работа предприятия или........

Экономический словарь

Крайняя Необходимость

— - в уголовном праве (ст. 39 УК РФ) одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. Состояние, при котором лицо причиняет вред охраняемым уголовным законом интересам........

Юридический словарь

Общественная Аккредитация

— Общественной аккредитацией является признание уровня деятельности высшего учебного заведения, отвечающего критериям и требованиям соответствующих общественных........

Юридический словарь

Общественная Безопасность

— - см. "Преступления против общественной безопасности".

Юридический словарь

Общественная Опасность

— - в уголовном праве объективный (материальный) признак преступления: нанесение (реальная угроза нанесения) существенного ущерба господствующим в данном государстве........

Юридический словарь

Общественная Организация

— - основанное на членстве общественное объединение, созданное для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан (ФЗ "Об общественных объединениях"........

Юридический словарь

Общественная Палата При Президенте Российской Федерации

— - консультативный орган, созданный в 1994 г., в состав которого входили представители общественных объединений, политических партии и движении, имевшие своей задачей........

Юридический словарь

Общественная Помощь

— - государственные программы помощи низкодоходным, низкооплачиваемым слоям населения в виде разнообразных пособий; благотворительные программы. О.п. включается в трансферты........

Юридический словарь

Медицина Общественная

— (истор.) общественная деятельность врачей и других представителей прогрессивных слоев общества в дореволюционной России, направленная на улучшение медицинского обслуживания........

Большой медицинский словарь

Закономерность Общественная

— повторяющаяся, существенная связь явленийобщественной жизни или этапов исторического процесса. Закономерностьобщественная присуща деятельности людей, а не есть........

Профилактика Общественная

— (син. П. социальная) П., направленная на охрану и укрепление здоровья коллектива и всего общества.

Большой медицинский словарь

Крайняя Необходимость

— в праве - состояние, при котором лицо устраняетопасность, угрожающую личности и правам граждан, интересам государства,путем совершения действий, содержащих признаки........

Большой энциклопедический словарь

Химиопрофилактика Малярии Общественная

— прием гамотропных средств больными или носителями возбудителя малярии (в т. ч. одновременно с химиотерапией) с целью предупреждения распространения болезни среди населения.

Большой медицинский словарь

Общественная Опасность

— один из обязательных признаков, характеризующихдеяние как преступление. Степень общественной опасности влияет на мерунаказания за преступление.

Большой энциклопедический словарь

Общественная инспекция по охране труда

— (a. public inspection on labour protection; н. gesellschaftliche Arbeitsschutzinspektion, offentliche Arbeitsschutzinspektion; ф. inspection publique de protection du travail; и. inspeccion publica de proteccion de trabajo, organismo inspector publico de proteccion de trabajo) - контроль за........

Горная энциклопедия

Общественная Запашка

— - в 18в.- государство заставляло крестьян засевать участки земли картофелем. Меры предусматривались на случай борьбы с голодом. Крестьяне бунтовали.(Это было время правления Николая I).

Исторический словарь

Общественная Собственность

— - вид социалистической собственности: колхозно-кооперативная собственность и собственность общественных организаций, в отличие от государственной, общественной собственности........

Исторический словарь

Общественная Структура Державы Ахемедов В V - Iv Вв. До Н. Э.

— Царю, членам царской семьи и крупнейшим представителям персидской администрации принадлежали обширные хозяйства, расположенные в разных частях державы. Судя по довольно........

Исторический словарь

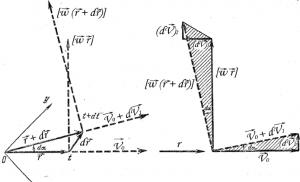

Общество, как и природа, развивается закономерно. Законы общественной жизни, подобно законам природы, существуют и действуют независимо от сознания и воли человека. Люди не могут создавать или уничтожать их. Они могут только открывать, узнавать их и использовать в процессе общественной практики.

Вместе с тем, закономерности общественной жизни не тождественны закономерностям природы. В природе законы действуют стихийно, в обществе - прокладывают себе дорогу через сознательную деятельность человека, которая ставит перед собой определенную цель с тем, чтобы ее реализовать. Это вовсе не означает, что законы теряют свою объективность. Они действуют так же неодолимо, неизбежно, как и в природе. Это - историческая необходимость. Но законы общества, их действие проявляются как тенденция, обусловленная взаимодействием объективных условий и субъективного фактора.

Под объективным фактором понимают такие условия, не зависящие от воли и сознания людей и определяют направления и границы их деятельности. Это прежде всего природные условия региона, достигнутый уровень развития производительных сил, исторически назревшие потребности общественного развития и др.

Субъективным фактором является деятельность народных масс, государства, классов, политических партий, общественных движений, отдельных лиц - их сознание, воля, уровень понимания объективных потребностей развития общества и тому подобное.

Люди в своей деятельности вынуждены учитывать объективные условия. Только их учета в конкретных исторических обстоятельствах позволяет решать проблемы общественной жизни и развития. Вместе с тем, наличие объективных условий недостаточно для победы нового, превращения возможности в действительность. Движущей силой исторического процесса всегда выступают прогрессивные, революционные элементы субъективного фактора. Своей активно-творческой деятельностью они дают пространство для действия объективных законов развития. Однако наряду с ними есть и такие элементы, которые препятствуют социальному прогрессу - фашизм, расизм, неонацизм и др.

Действие объективных условий и субъективных факторов в общественном развитии следует рассматривать неразрывно, в их диалектическом единстве. Абсолютизация роли сознания, воли людей или социальных институтов, игнорирование объективных условий и законов ведет к волюнтаризма и авантюризма. Фетишизация объективных законов и условий при игнорировании роли субъективного фактора порождает фатализм, преклонение перед стихийностью.

Соотношение исторической закономерности и сознательной деятельности людей надо рассматривать в диалектической взаимосвязи, который раскрывается в категориях необходимости и свободы.

Историческая необходимость - это то, что закономерно вытекает из действия объективных законов развития общества. Она влияет на действия, поступки людей, которые, в дальнейшем, обратно влияют (как положительно, так и отрицательно) на эту необходимость, открывая пути для расширения своей свободы.

Свобода является продуктом исторического развития человечества. Действия объективных законов человек избежать не может. Свобода не означает противопоставления субъекта этим законам или "освобождение" от них. Такой путь к свободе является иллюзорным. Реальная свобода достигается путем познания и использования необходимости. Свобода человека, как подчеркивал Ф. Энгельс, заключается не в воображаемой независимости от законов природы и общества, а в познании их и умении использовать в своей деятельности.

Овладение естественной необходимостью реализуется в развитии производительных сил. их прогресс можно интерпретировать как постепенный процесс освобождения человечества от покорения стихийным силам природы, то есть расширение свободы общества по отношению к природе. Отношение к природе всегда опосредованное определенной формой общественных отношений, законам общественного развития. Свобода общества определяется степенью овладения этими законами, их пребывания под сознательным контролем, преодоление господства социальной стихии. По мере развития общества, его производительных сил и производственных отношений свобода расширяет свои границы, господство человека над природными и общественными процессами усиливается.

В живой и неживой природе отсутствуют примеры абсолютной свободы, свободы от всего, от любой зависимости. Еще сложнее и многограннее является социальное содержание понятия свободы. Анализируя его, необходимо подходить всегда конкретно-исторически. Человек как часть природы и общества всеми своими действиями вплетается в различные отношения с природой и обществом, государством и нацией, классом и партией, трудовым коллективом и семьей. Поэтому при определении свободы личности естественно возникают вопросы: свобода от чего и от кого, а также свобода для чего и для кого? Свобода в чем?

Абсолютная свобода невозможна не только потому, что человек включен в всеобщие связи с природой и обществом, а еще и потому, что всегда ограниченными является ее собственные возможности. Природные и социальные условия всегда ограничивали и будут ограничивать свободу личности. Но возможности последней постоянно расширяются. Человек не может быть полностью независимой от внешних природных и общественных условий. Это означает, что она всегда только относительную свободу. При этом, разумеется, уровень его свободы зависит от степени свободы общества, в котором она живет.

Для понимания свободы важное значение имеет познание необходимости. Одной из особенностей взаимосвязи свободы и необходимости является то, что необходимость выступает основным элементом свободы, ее объективным содержанием. Характеристика свободы как познанной необходимости составляет сущность ее гносеологического аспекта. Однако свободу нельзя сводить только к необходимости. Достижение свободы связано не только с познанием действительности, но и с активной практической деятельностью человека. Историческая необходимость, в отличие от необходимости в природе, реализуется в деятельности людей. Необходимость ограничивает свободу деятельности и вместе с тем утверждает ее.

Существование необходимости в реальном мире создает условия для сознательной деятельности человека, для выбора. Человек в процессе и в результате своей деятельности познает необходимость не только природы, но и человеческого общества. В результате познания необходимости в материальном мире лицо направляет свою деятельность в соответствие с ней. В процессе практической деятельности наше познание необходимости может корректироваться, дополняться, уточняться и тому подобное. За счет этого происходит расширение нашей свободы, которая необходима нам для развития. Чем полнее мы познаем природные и общественные явления, собственную природу, потребности, идеалы и проч., Тем эффективнее используем свои силы, тем более широкой свободы приобретаем.

На пути развития человечества прослеживаются более или менее четкие исторические этапы роста свободы. Как уже говорилось, для их обозначения К.Маркс ввел понятие "общественно-экономическая формация", показав, что изменение одной из них на другую - более совершенную является последовательным и закономерным историческим процессом роста свободы человечества, где в исторической перспективе будущее человечества - реальный гуманизм (то есть коммунизм) - завершится утверждением настоящей свободы человечества.

При характеристике исторического процесса обретения свободы человечеством рядом с категорией "формация" широко используются такие категории, как "эпоха" и "цивилизация". Если "формация" фиксирует и характеризует определенный исторический тип отдельного общества, то «эпоха» - другой отрезок всемирной истории, контролируя при этом ведущую (для того времени) тенденцию общественного развития. Эта тенденция может ограничиваться одной формацией или даже ее определенной частью, а может включать мех формационные периоды развития человеческого общества (эпоха первобытного общества, эпоха феодализма, эпоха первоначального накопления капитала, эпоха монополистического капитализма, эпоха перехода от капитализма к социализму и т.п.). Относительно культурного феномена различают, например, эпоху Возрождения, эпоху Просвещения и проч.

Цивилизационный подход характеризует не просто уровень развития общества, а привлекает внимание и к степени развития его материальной и духовной культуры; это особое состояние организации общественной жизни, который характеризуется с разных сторон, как ростом материального благосостояния (благополучия), так и непрерывным совершенствованием морали и расширением границ человеческой свободы (истины и красоты).

Контрольные вопросы:

1. Какие концепции исследования общества вы знаете? их научно-критический анализ.

2. Марксистская концепция общества: сущность и содержание.

3. Объект и предмет социальной философии.

4. В чем специфика закономерностей общества?

5. Как проявляются необходимость и свобода в обществе?

6. Фатализм и волюнтаризм в развитии общества. 1. Общество как совокупность общественных отношений.

Темы рефератов:

1. Общество как социальная система.

2. Необходимо и случайное в социально-историческом процессе.

3. Социальная философия: предмет, структура и проблемы исследования.

4. Специфика и особенности социального познания.

5. Проблемы общества в историко-философской культуре.

1. Андрущенко В., Губернский Л., Зуев В. Проблема гуманизма в современной философии. - М., 1994.

2. Андрущенко В., Михопьченко М. Социальная философия: В 2-хт. - М., 1997..

3. АрефьеваГ.С. Общество, познание, практика. - М., 1988.

4. Афанасьев В.Г. Диалектика общественного развития. - Л., 1988.

5. Барулин BC Социальная жизнь общества. - М., 1987.

6. Барулин BC Социальная философия. - В 2 ч. - М., 1993.

7. Бердяев НА. Смысл истории. - М., 1990.

8. Бойченко И.В. Философия истории: Учебник. - К., 2000.

9. Бутенко АЛ. В диалектике производительных сил и производственных отношений // Вопросы философии. - 1988. - № 6.

10. Гордиенко А. Методологические проблемы осмысления бытия человека в западноевропейских философских концепциях второй половины XX века // Философская и социологическая мысль. - 1995. - № 5 - б.

11. Диалог культур и духовное развитие человека (Материалы Международной научно-практической конференции). - М., 1995.

12. Кеяяе В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. - М., 1981.

13. Кемеров В.К. Введение в социальную философию: Учебник. - М, 1996..

14. Кутырёв ВА. Современное социальное познание. - М., 1988.

15. Ленин В.И. Карл Маркс // Полн. собр. соч. - Т. 26.

16. Человек и мир: Учебник / Под ред. Л.В.Губерського, А.О.Прия-тельчука. - М., 1999..

17. Человек и общество: Учеб. пособие. / Под ред. СП.Щербы. - Тернополь, 1996..

19. Максимов С /. Личность и общество. - Харьков, 1993.

20. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - Т. 13.

21. Маркс К, Энгельс Ф. Немецкая идеология // Сочинения. Т. 3. - разд.!.

22. Монаха И.П. Человек и потенциал его бытия. - М., 1995.

23. Морен Э. Утраченная парадигма. Природа - человек / Пер. с фран.-К., 1995.

24. Нестеренко В.Г. Введение в философию: онтология человека: Учеб. пособие. - М., 1995.

25. Новая технократическая волна на Западе. - М., 1986.

26. Общественное сознание и общественная практика. - М., 1978.

27. Писарев Е.Ф. В скрыть смысле жизни. Сб. работ. - М., 1997..

28. Поптр К. Открытое общество и его враги. - М., 1992.- Т. 1 - 2.

29. Производство как общественный прогресс. - М., 1986.

30. Пролеев СВ. Духовность и бытия человека. - М., 1992.

31. Теория общественно-экономической формации. - М., 1982.

33. Хамитов Н.В. Философия человека: поиск пределов. Пределы мужского и женского: введение в метоантропологаю. Курс лекций для вузов.- К., 1997..

34. ЧинаковаЛ.Ы. Социальный детерминизм. - М., 1985.

35. Черный Т.П., КозьмукЯ.Р. Проблемы человека в философии. Конспект лекций. - Черновцы, 1996,

36. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. - М., 1992.

37. Энгельс Ф. Духовное производство. - М., 1981.

38. ЯсперсК. Смысл и назначение истории. - М., 1991.

1Достижения философии и социологии в познании феномена ответственности как общесоциальной ценности общественного бытия человека составляют методологическую базу для постановки и решения ряда фундаментальных проблем функционирования юридической ответственности в общем механизме реализации социальной ответственности. Однако философский и социологический уровень понимания ответственности в силу специфики и уровня исследования основан на соотношении таких фундаментальных категорий как свобода и необходимость, в котором ответственность проявляется как обязанность действовать в условиях свободы на основе познанной и осознанной индивидом общественной необходимости.

По мнению Ю.В. Сорокиной свобода представляет собой диалектическое единство двух начал. Во-первых, восприятия личностью объективно существующей необходимости действовать определенным образом, осознания целесообразности подчинения своего поведения этой необходимости. Во-вторых, осознания личностью соответствия этой объективной необходимости своему внутреннему миру, своим убеждениям и принципам.

В гносеологическом плане здесь складывается логически построенная цепочка «необходимость - свобода - ответственность», каждое звено которой последовательно друг с другом связано и взаимообусловлено. При этом в цепочке вычленяются два относительно самостоятельных блока: «необходимость - свобода» и «свобода - ответственность». В первом блоке выявляется суть взаимоотношений между деятельностью людей и объективными законами природы и общества. Второй характеризует взаимосвязь между поведением личности и требованиями, предъявляемыми к нему обществом. В этой связи, мы считаем необходимым провести анализ механизма поведения индивида и отдельных составляющих этого механизма.

Исходя из того, что поведение человека есть форма взаимодействия личности со средой, мы можем выделить следующие звенья такого взаимодействия: а) формирование личности; б) мотивация поступка и формирование цели; в) принятие конкретного решения о способе достижения цели; г) реализация решения, включающая совершение поступка и наступление желаемых последствий.

На каждом этапе взаимодействие личности с внешней средой различно. Наиболее мощное влияние социальная среда оказывает в процессе формирования личности. При этом ответственность личности имеет социальную природу, предопределенную как общественным характером отношений, так и особенностями личности, ее местом в системе отношений. «В каких бы... условиях и формах не протекала деятельность человека, какую бы структуру она не приобретала, ее нельзя рассматривать как изъятую из общественных отношений, из жизни общества. При всем своем своеобразии деятельность человеческого индивида представляет собой систему, включенную в систему отношений общества. Вне этих отношений человеческая деятельность вообще не существует».

При этом существенным недостатком предыдущих исследований, посвященных теме ответственности, на наш взгляд, является то, что все движение общественной материи объяснялось исключительно с позиции осознаваемых материальных потребностей и смены способа производства. Не отрицая огромного значения названных факторов на жизнь общества, вместе с тем хотелось бы отметить и тот факт, что с данной позиции невозможно объяснить многие факты общественной жизни. И если подавляющее число правовых требований можно объяснить, исходя из политических потребностей момента, а главное, с позиции потребностей социальной группы, получившей возможность оказывать наибольшее влияние на законотворчество, то требования морали, этики, с позиции исключительно классового подхода объяснить невозможно.

Вместе с тем, безусловно, большинство общественных норм происходят из обычаев народов, причем многие такие требования (например, не убий, не укради и т.д.) едины для всех народов, независимо от места обитания, уровня развития и т.д. При этом, ответ на вопрос, на основании чего общество выдвигает те или иные требования к индивиду, имеет огромное значение для обоснования существования такого феномена как социальная ответственность вообще и юридическая ответственность в частности. И, на наш взгляд, объяснение можно найти в следующем.

Признание человека членом общества, его составной частью, предполагает, что интересы общества в целом и интересы каждой отдельной личности неразрывно связаны и определяют друг друга. Формирование комплекса социально значимых интересов личности и интересов общества в целом определяется закономерностями жизни и процесса развития общества, у них единая природа. Следовательно, основополагающие общественные интересы, являющиеся объектом правовой защиты, и истинные интересы каждого отдельного субъекта общественных отношений составляют единое целое.

Однако каждый из индивидов обладает собственным, независимым сознанием, не ограниченными инстинктами. В этом человек проявляет себя как высшее существо, но этим же представляет опасность для общества, для окружающих его индивидов, поскольку только в человеке проявляется конфликт между личным и общественным, ибо он осознает себя как личность, но, в то же время, продолжает ощущать себя существом общественным.

Многолетние исследования психологов подтверждают, что индивид при определенных условиях чувствует, думает и поступает совершенно иначе, чем можно было бы от него ожидать, и одним из главных условий этого является включение его в человеческое общество. Но что же такое «общество», чем приобретает оно способность так решающе влиять на душевную жизнь отдельного человека и в чем состоит душевное изменение, к которому она человека вынуждает? При этом можно говорить «о повышении нравственного уровня отдельного человека под воздействием массы. Хотя и интеллектуальные достижения массы всегда много ниже достижений отдельного человека, ее поведение может как намного превышать уровень индивида, так и намного ему уступать».

Биологически человек устроен так, что если он хочет есть и увидит кусок хлеба, то он его съест. Но если так нужно для выживания вида, то он может и должен заставить себя не брать этот хлеб. Вид важнее индивида, поэтому если это необходимо для выживания вида, то интересами индивида можно пренебречь, более того, их ущемить. Инстинкт самосохранения вида вынуждает общество создавать ограничения для индивидов. При этом необходимо принимать во внимание то, что общественный разум не есть что-то внешнее, привнесенное извне. Он есть нечто единое, создаваемое самими индивидами, составляющими общество. Следовательно, не создаваемые обществом ограничения ущемляют индивида, а сам индивид отказывается, пусть бессознательно, от каких либо собственных потребностей в пользу общества. При этом обществу необходим механизм реализации собственных интересов и защиты себя от индивидов, по какой-либо причине не желающих жертвовать своими интересами для выживания общества, а, следовательно, несущих в себе элемент саморазрушения и опасных, поэтому, не только для общества, но и для себя. В такой роли выступает ответственность, проявляясь как обязанность личности дать отчет в своих действиях перед обществом.

Подтверждение этому мы находим при исследовании обычаев древних народов, не знающих еще права, зачастую не имеющих даже самой примитивной формы религии, но имеющих свои запреты, касающиеся выживания общества. В этой связи интересно высказывание Ч. Беккариа о том, что ни один человек «...не пожертвовал безвозмездно даже частицей собственной свободы, только необходимость заставляла его это делать. При этом государству жертвовался лишь тот необходимый минимум свободы, который был достаточен, чтобы побудить других защищать его. Совокупность этих минимальных долей и составляет право наказания».

В обычных условиях большинство факторов воздействия окружающей действительности на формирование личности нейтрально. Кроме того, не вдаваясь глубоко в анализ механизма влияния психофизиологических особенностей организма на формирование различных поведенческих конструкций личности, следует отметить, что их значение само по себе фактически ничтожно. Социально нейтральными оказываются повышенная возбудимость, негативизм, неуравновешенность характера, конформизм, ускоренное физиологическое созревание и другие особенности личности. Негативное свойство они приобретают лишь в сочетании с личностными дефектами морали. Еще более увеличивает вероятность их антиобщественного проявления пребывание человека в неблагоприятной воспитательной среде. Одним словом, от того, какие качества характеризуют человека и его ближайшее окружение, во многом зависит, какое поведение - правомерное или неправомерное будут стимулировать особенности психики. Что же определяет то, каким образом будет влиять на индивида социальная среда?

Исследования человеческих масс дают самые противоречивые результаты. С одной стороны, массовая душа способна на гениальное духовное творчество, подтверждение чему мы находим в фольклоре, языке и т.д. С другой стороны: «...Одним лишь фактом своей принадлежности к массе человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации... В массе он - варвар, то есть существо, обусловленное первичными позывами».

Фрейдисты (Ле Бон, Мак Дугалл, В. Троттер) полагают, что чем выше уровень организации массы, тем выше ее положительное влияние на индивида. При этом под организацией массы они понимают известный уровень ее постоянства, контакты массы с другими сходными образованиями, наличие традиций, обычаев, которые касаются отношений членов массы между собой, наличие специализации и дифференциации работы каждого отдельного человека.

Соглашаясь со всем перечисленным, мы хотели бы добавить как главное условие то, что отдельный человек должен составить себе определенное представление о природе, функциях, достижениях и требованиях общества, чтобы таким образом у него создалось эмоциональное отношение к обществу, как чему-то целому.

Причем свободным в социальном плане будет являться поведение, отвечающее осознанной объективной необходимости, соответствующее жизненно важным интереса общества. Условием истинной свободы будет являться соответствие выбора того или иного варианта поведения в соответствии с законами природного и общественного развития, активное и осознанное использование их членами общества в практической жизнедеятельности.

Следовательно, несмотря на огромное влияние социальной среды, поведение индивида фатально не детерминировано обществом, в котором он пребывает.

Следующим этапом на пути формирования поведения является мотивация. Несмотря на единство подходов к этому вопросу как среди марксистов, так и фрейдистов в том, что основополагающим моментом в человеческой мотивации являются потребности индивида, процесс человеческой мотивации до сих пор остается, пожалуй, самым сложным для объяснения и понимания. В то же время без изучения этого процесса невозможно убедительно обосновать существование такого феномена, как ответственность.

Среди большого количества факторов, формирующих направленность личности и определяющих поведение индивида (правомерное или противоправное), особое место принадлежит потребностям. Рассматривая потребности как синтез психофизических и социальных импульсов всякого движения индивида, можно сказать, что потребность является неотъемлемым атрибутом, источником или предпосылкой любой человеческой деятельности. Иными словами, «никто не может сделать что-нибудь, не делая этого, вместе с тем, ради какой-либо из своих потребностей». При этом, личная выгода является едва ли не единственной побудительной причиной у изолированного индивида, однако у массы она преобладает весьма редко.

Из приведенных цитат видно, что никто, в принципе, не отрицает того факта, что сущность мотива любого поведенческого акта составляет потребность, основой которой является удовольствие. Из этого можно сделать вывод о том, что именно удовольствие, лежащее в основе поведенческого акта, и является глубинным мотивом поведения человека, в том числе и противоправного.

В русском языке удовольствие означает чувство радости от приятных ощущений, переживаний, мыслей. А удовлетворение - чувство того, кто доволен исполнением своих стремлений, желаний, потребностей. При этом следует учесть и то, что в стремлении к удовлетворению природного инстинкта человек стоит на одной ступени с животным, но ему дано подняться на высоту, на которой он уже перестает быть безвольным рабом инстинкта, и в нем пробуждаются более благородные ощущения и стремления, которые при всем своем чувственном происхождении раскрывают пред ним целый мир прекрасного, возвышенного и нравственного.

Подтверждение того, что основным движущим мотивом любого поведенческого акта является удовольствие, можно обнаружить даже в случае жертвенности, когда во имя какого-либо идеала человек подвергает себя существенным ограничениям и страданиям. Но если жертва состоит, как это встречается во всех религиях, в самоистязании, то у религиозных, сильно возбудимых натур она не только служит символом подчинения и эквивалентом в обмене страдания в настоящем на блаженство в грядущем, они ощущают непосредственно как блаженство все, что, по их убеждению, исходит от беспредельно любимого божества, все, что происходит по его воле и в его честь. Религиозная мечтательность ведет тогда к экстазу, к состоянию, в котором сознание до такой степени переполнено психическим чувством блаженства, что представление о перенесенном истязании доходит до него совершенно свободным от болевых ощущений.

Любое деяние означает, в контексте его побудительной силы, обязательную нормативную цензуру соответствующего выбора, которая может быть основана на нормах социального окружения, влиявшего на воспитание данного индивида, или на нормах более глубинного свойства, носящих название «бессознательного».

Неосознаваемая часть психической деятельности представляет собой ряд информационных процессов, которые не прошли через сознание. Каждую секунду человек получает из внешнего мира определенную информацию, которая не включается в сознание, обрабатываясь и используясь на самых различных уровнях центральной нервной системы. Кроме того, одним из компонентов «бессознательного» может быть и исторически унаследованный опыт человеческого поведения. «Бессознательное» как совокупность информационных процессов, не освещенных сознанием, проявляется, в частности, в поступках, которые носят название «автоматических» и «необдуманных».

Но это автоматически порождает вопрос: как же может человек отвечать за свои поступки, если он не осознавал движущие им мотивы? Не порождает ли наличие «бессознательного» в человеческой психике детерминизма его поведения? На наш взгляд нет, и вот почему.

Любая, включенная в общество, личность имеет три уровня, формируемых под воздействием генетических, природных свойств личности, и социальной среды, в которой существует личность. Основоположник психоанализа З. Фрейд предлагает именовать их «ОНО», «Я», «сверх-Я». Самым глубоким слоем психики личности является «ОНО», представляющее собой «самость» личности и формирующееся под воздействием генетической наследственности, природных инстинктов и внешних процессов, не освещенных сознанием. «ОНО» руководствуется исключительно принципом удовольствия и первичными инстинктами.

Под влиянием внешнего мира и восприятия формируется второй слой психики, именуемый «Я», который является продолжением дифференциации поверхности. «Я» стремится применить на деле влияние внешнего мира и его намерений и старается принцип удовольствия, неограниченно царящий в «ОНО», заменить принципом реальности. «Я» является органичной частью «ОНО», развиваемой под воздействием внешней среды, но, в то же время, находящейся в постоянном противоречии со своим источником. При этом «Функциональная важность «Я» выражается в том, что в нормальных случаях оно владеет подступами к подвижности... «Я» превращает волю «ОНО» в действие, как будто бы это была его собственная воля».

Третий слой психики, именуемый «сверх-Я», является контролером, возникающим как отражение различных социальных запретов. «Сверх-Я» возникает в помощь «Я» для контроля над «ОНО». Именно «сверх-Я» представляет собой внутреннего цензора человеческого поведения, именуемого «совестью». Именно этот слой представляет собой своеобразный внутренний фильтр, который имеет своей задачей не допускать антисоциальной реализации инстинктов, которыми руководствуется «ОНО». В «сверх-Я» содержится осознание индивидуумом своей обязанности соразмерять свои потребности с требованиями общества, а следовательно, и обязанности отвечать за свои поступки и те последствия, которые они привнесли в общество. Именно тот факт, что на пути реализации потребностей индивида имеется такой фильтр, который позволяет избрать способ их реализации, позволяет нам требовать от индивида дать отчет в своих действиях.

При этом необходимо учитывать тот факт, что природой в сознание не заложено инстинктов и потребностей социально вредных. Сама по себе потребность, например, половой близости не несет в себе ничего предосудительного, если только она не реализуется путем применения насилия к партнеру, которое ущемляет его половую свободу. Равно никто не решится осуждать человека, который с целью увеличения своего материального благосостояния стремиться больше работать, но если он стремиться к аналогичной цели посредством убийства, он является опасным преступником, которого общество стремиться изолировать, а в некоторых случаях уничтожить.

«Субъект может не осознавать стимулы, влияющие на его поведение, но психическая оценка действий при этом присутствовать должна. Оценка действий, а не побуждающих сил лежит, в частности, в основе уголовно-правовой ответственности». От себя хотелось бы добавить, что не только уголовно-правовой, но и в основе социальной ответственности вообще, лежит именно деяние, то есть внешнее проявление личности в системе отношений внутри общества.

Это справедливо не только в отношении умышленных деяний, когда лицо сознательно стремится к достижению определенной цели, но и в том случае, когда оно легкомысленно пренебрегает мерами предосторожности во избежание опасных последствий. Например, желая самоутвердиться в глазах окружающих, превышает скорость на опасном участке дороги, что влечет за собой уголовно-значимые последствия.

Обобщая изложенное, можно сформулировать ряд заключений:

1. Несвобода исключает ответственность (в том числе и уголовную) не только в правовом, но и в нравственном плане, ибо если несвободный человек и причиняет вред какому-либо общественному благу, то делает он это в состоянии крайней необходимости. Значит, ответственность напрямую связана со свободой и неразрывна с ней. Можно сказать, что свобода есть социально-нравственная субстанция человека, а ответственность есть одна из форм проявления этой субстанции, форма проявления свободы. В диалектике свободы и ответственности соединяются объективные и субъективные факторы человеческого поведения, выражается единство или противоречие личных и общественных интересов.

2. Свобода и ответственность через поведенческие характеристики человека связаны с общественными отношениями между ним и другими людьми, а через категорию права - сопряжены с правоотношениями. Если свобода выступает социальной матрицей правоотношений, то юридическая ответственность выступает юридическим содержанием правоотношения. Иными словами, юридическая ответственность вне правоотношения не существует.

3. Любая ответственность есть особая форма социальной связи людей в обществе, суть которой заключается в реализации человеком своего долга, основанного на диалектической связи личной свободы и общественной необходимости.

4. Юридическая ответственность глубоко социализирована, носит всеобщий характер, является универсальной и распространяется на всех, кто оказывается включенным в сферу действия каких-либо правоотношений.

На основании изложенного подчеркнем, что человек ответственен за любое совершенное им деяние, а единственным основанием социальной ответственности является совершенное лицом осознанное деяние. Кроме того, только подобный подход к процессу формирования человеческого поведения обосновывает возможность ответственности за неосторожные деяния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. - М., 1995.

- Иванов Н. Мотив преступления - удовольствие? // Советская юстиция. 1993. - № 3.

- Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. - М., 1996.

- Леонтьев А.И. Деятельность, сознание, личность. - М., 1975.

- Сорокина Ю.В. Право и свобода // Юрист. 1999. - № 2.

- Фрейд 3. Тотем и табу // «Я» и «Оно». Книга 1. - Тбилиси, 1991.

- Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // «Я» и «Оно». Кн. 1. - Тбилиси,1991.

- Чухвичев Д.В. Свобода и право: Автореф. канд. дисс. - М, 2001.

Леонтьев А.И. Деятельность, сознание, личность. - М., 1975. - С. 82.

См.: Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // «Я» и «Оно». Кн. 1. - Тбилиси,1991. - С. 80.

См.: Фрейд 3. Тотем и табу // «Я» и «Оно». Книга 1. - Тбилиси, 1991.

См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. - М., 1995. - С. 70.

См.: Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого «Я». - С. 78.

См.: Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого «Я». - С. 87.

Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. - М., 1996. - С. 14.

См.: Фрейд З. Указ. соч. - С. 362.

Иванов Н. Мотив преступления - удовольствие? // Советская юстиция. 1993. - № 3. - С. 20.

Библиографическая ссылка

Сергеев В.А. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 3. – С. 42-46;URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=9569 (дата обращения: 05.12.2017). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»