Год появления термина биология. Краткая история развития биологии

Биология (от греч. bios - жизнь, logos - наука) - наука о жизни, об общих закономерностях существования и развития живых существ. Предметом ее изучения являются живые организмы, их строение, рост, функции, развитие, взаимоотношения со средой и происхождение. Подобно физике и химии, она относится к естественным наукам, предмет изучения которых - природа.

Биология - одна из старейших естественных наук, хотя термин «биология» для ее обозначения впервые был предложен лишь в 1797 г. немецким профессором анатомии Теодором Рузом (1771-1803), после чего этот термин использовали в 1800 г. профессор Дерптского университета (ныне Тартуский) К. Бурдах (1776-1847), а в 1802 г.

Ж.Б. Ламарк (1744-1829) и Л. Тревиранус (1779-1864).

Биология, как и другие науки, возникла и всегда развивалась в связи с материальными условиями жизни общества, развитием общественного производства, медициной, практическими потребностями людей.

В наше время она характеризуется исключительно широким перечнем разрабатываемых фундаментальных проблем, начиная с исследований элементарных клеточных структур и реакций, протекающих в клетках, и заканчивая познанием процессов, развернутых и развивающихся на глобальном (биосферном) уровне. В относительно короткие исторические сроки были разработаны принципиально новые методы исследований, вскрыты молекулярные основы строения и активности клеток, установлена генетическая роль нуклеиновых кислот, расшифрован генетический код и сформулирована теория генетической информации, появились новые обоснования теории эволюции, возникли новые биологические науки. Новейший революционный этап в развитии биологии - это создание методологии генетической инженерии, которая открыла принципиально новые возможности для проникновения в глубь биологических процессов с целью дальнейшей характеристики живой материи.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ

Самые первые сведения о живых существах человек стал собирать, вероятно, с тех пор, когда он осознал свое отличие от окружающего мира. Уже в литературных памятниках египтян, вавилонян, индийцев и других народов содержатся сведения о строении многих растений и животных, о применении этих знаний в медицине и сельском хозяйстве. В XIV в. до н. э. многие клинописные таблички, найденные в Месопотамии, содержали сведения о животных и растениях, о систематизации животных путем разделения их на плотоядных и травоядных, а растений - на деревья, овощи, лекарственные травы и т. д. В медицинских сочинениях, созданных в IV-I вв. до н. э. в Индии, содержатся представления о наследственности как причине сходства родителей и детей, а в памятниках «Махабхарата» и «Рамаяна» дано описание ряда особенностей жизни многих животных и растений.

В период рабовладельческого строя возникают ионийская, афинская, александрийская и римская школы в изучении животных и растений.

Ионийская школа возникла в Ионии (VII-IV вв. до н. э.). Не веря в сверхъестественное происхождение жизни, философы этой школы признавали причинность явлений, движение жизни по определенному пути, доступность для изучения «естественного закона», который, по их утверждению, управляет миром. В частности, Алкмеон (конец VI - начало V в. до н. э.) описал зрительный нерв и развитие куриного эмбриона, признавал мозг в качестве центра ощущений и мышления, а Гиппократ (460-370 гг. до н. э.) дал первое относительно подробное описание строения человека и животных, указал на роль среды и наследственности в возникновении болезней.

Афинская школа сложилась в Афинах. Наиболее выдающийся представитель этой школы Аристотель (384-322 гг. до н. э.) создал четыре биологических трактата, в которых содержались разносторонние сведения о животных. Аристотель подразделял окружающий мир на четыре царства (неодушевленный мир земли, воды и воздуха, мир растений, мир животных и мир человека), между которыми устанавливалась последовательность. В дальнейшем эта последовательность превратилась в «лестницу существ» (XVIII в.). Аристотелю принадлежит, вероятно, и самая первая классификация животных, которых он подразделял на четвероногих, летающих, пернатых и рыб. Китообразных он объединил с сухопутными животными,

но не с рыбами, которых классифицировал на костных и хрящевых. Аристотелю были известны основные признаки млекопитающих. Он дал описание наружных и внутренних органов человека, половых различий у животных, их способов размножения и образа жизни, происхождения пола, наследования отдельных признаков, уродств, многоплодия и т. д. Аристотеля считают основоположником зоологии. Другой представитель этой школы - Теофраст (372-287 гг. до н. э.) оставил сведения о строении и размножении многих расте- ний, о различиях между однодольными и двудольными растениями, ввел в употребление термины «плод», «околоплодник», «сердцевина». Его считают основоположником ботаники.

Александрийская школа вошла в историю биологии благодаря ученым, занимающимся в основном изучением анатомии. Герофил (расцвет творчества на 300-е гг. до н. э.) оставил сведения по сравнительной анатомии человека и животных, впервые указал на различия между артериями и венами, а Эразистрат (около 250 г. до н. э.) описал полушария головного мозга, его мозжечок и извилины.

Римская школа не дала самостоятельных разработок в изучении живых организмов, ограничившись коллекционированием сведений, добытых греками. Плиний Старший (23-79) - автор «Естественной истории» в 37 книгах, в которой содержались также и сведения о животных и растениях. Диоскорид (I в. н. э.) оставил описание около 600 видов растений, обращая внимание на их целебные свойства. Клавдий Гален (130-200) широко проводил вскрытия млекопитающих (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, собаки, медведи и др.), первым дал сравнительно-анатомическое описание человека и обезьяны. Он был последним великим биологом древности, оказавшим исключительно большое влияние на анатомию и физиологию.

В Средние века господствующей идеологией была религия. По образному выражению классика, наука в те времена превратилась в «служанку богословия». Биологические знания, основанные на описаниях Аристотеля, Плиния, Галена, были отражены в основном в энциклопедии Альберта Великого (1206-1280). На Руси сведения о животных и растениях были обобщены в «Поучении Владимира Мономаха» (XI в.). Выдающийся ученый и мыслитель Средних веков Абу-Али Ибн Сина (980-1037), известный в Европе под именем Авиценны, развивал взгляды о вечности и несотворенности мира, признавал причинные закономерности в природе.

В этот период биология еще не выделилась в самостоятельную науку, но отделилась от восприятия мира на основе искаженных религиозно-философских взглядов.

Начала биологии, как и всего естествознания, связаны с эпохой Возрождения (Ренессанса). В этот период происходит крушение феодального общества, уничтожение диктатуры церкви. Как отмечал Энгельс, настоящее «естествознание начинается со второй половины XV в., и с этого времени оно непрерывно делает все более быстрые успехи». Например, Леонардо да Винчи (1452-1519) открыл гомологию органов, описал многие растения, птиц в полете, щитовидную железу, способ соединения костей суставов, деятельность сердца и зрительной функции глаза, отметил сходство костей человека и животных. Андреас Везалий (1514-1564) создал анатомический труд «Семь книг о строении человеческого тела», заложивший основы научной анатомии. В. Гарвей (1578-1657) открыл кровообращение, а Д. Борели (1608-1679) описал механизм движения животных, что заложило научные основы физиологии. С того времени анатомия и физиология развивались вместе в течение многих десятков лет.

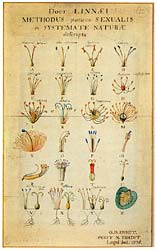

Чрезвычайно быстрое накопление научных данных о живых организмах вело к дифференциации биологических знаний, к разделению биологии на отдельные науки. В XVI-XVII вв. стала стремительно развиваться ботаника, с изобретением микроскопа (начало XVII в.) возникла микроскопическая анатомия растений, закладываются основы физиологии растений. С XVI в. стала быстрее развиваться зоология. Большое влияние на нее в последующем оказала система классификации животных, созданная К. Линнеем (1707-1778). Введя четырехчленные таксономические подразделения (класс - отряд - род - вид), К. Линней разделил животных на шесть классов (млекопитающие, птицы, амфибии, рыбы, насекомые, черви). Человека и человекообразных обезьян он отнес к приматам. Значительное влияние на биологию того времени оказал немецкий ученый Г. Лейбниц (1646-1716), который разработал учение о «лестнице существ».

В XVIII-XIX вв. закладываются научные основы эмбриологии - К.Ф. Вольф (1734-1794), К.М. Бэр (1792-1876). В 1839 г. Т. Шванн и М. Шлейден формулируют клеточную теорию.

В 1859 г. Ч. Дарвин (1809-1882) публикует «Происхождение видов». В этом труде была сформулирована теория эволюции.

В первой половине XIX в. возникает бактериология, которая благодаря трудам Л. Пастсра, Р. Коха, Д. Листера и И.И. Мечникова

В 1865 г. опубликована работа Г. Менделя (1822-1884) «Опыт над растительными гибридами», в которой обосновывалось существование генов и сформулированы закономерности, в настоящее время известные как законы наследственности. После повторного открытия законов в XX в. оформляется в качестве самостоятельной науки генетика.

Еще в первой половине XIX в. возникли идеи об использовании физики и химии для изучения явлений жизни (Г. Деви, Ю. Либих). Реализация этих идей привела к тому, что в середине XIX в. физиология обособилась от анатомии, причем физико-химическое направление заняло в ней ведущее место. На рубеже XIX-XX вв. сформировалась современная биологическая химия. В первой половине XX в. оформляется в качестве самостоятельной науки биологическая физика.

Важнейшим рубежом в развитии биологии в XX в. стали 40-50-е гг., когда в биологию хлынули идеи и методы физики и химии, а в качестве объектов стали использовать микроорганизмы. В 1944 г. была открыта генетическая роль ДНК, в 1953 г. выяснена ее структура, а в 1961 г. был расшифрован генетический код. С открытием генетической роли ДНК и механизмов синтеза белков из генетики и биохимии произошло вычленение молекулярной биологии и молекулярной генетики, которые часто называют физико-химической биологией, основным предметом изучения которых стали структура и функция нуклеиновых кислот (генов) и белков. Возникновение этих наук означало гигантский шаг в изучении явлений жизни на молекулярном уровне организации живой материи.

12 апреля 1961 г. впервые в истории человек поднялся в космос. Этим первым космонавтом был гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин. В Советском Союзе этот день стал Днем космонавтики, а в мире - Всемирным днем авиации и космонавтики. Но можно сказать, что этот день является днем космической биологии, родиной которой по праву является Советский Союз.

В 1970-е гг. появляются первые работы по генетической инженерии, которая подняла на новый уровень биотехнологию и открыла новые перспективы перед медициной.

Биология - это комплексная наука, ставшая таковой в результате дифференцирования и интеграции разных биологических наук.

Процесс дифференциации начался с разделения зоологии, ботаники и микробиологии на ряд самостоятельных наук. В пределах зоологии возникли зоология позвоночных и беспозвоночных, протозоология, гельминтология, арахноэнтомология, ихтиология, орнитология и т. д. В ботанике выделились микология, альгология, бриология и другие дисциплины. Микробиология разделилась на бактериологию, вирусологию и иммунологию. Одновременно с дифференциацией шел процесс возникновения и оформления новых наук, которые расчленились на более узкие науки. Например, генетика, возникнув в качестве самостоятельной науки, разделилась на общую и молекулярную, на генетику растений, животных и микроорганизмов. В то же время появились генетика пола, генетика поведения, популяционная генетика, эволюционная генетика и т. д. В недрах физиологии возникли сравнительная и эволюционная физиология, эндокринология и другие физиологические науки. В последние годы отмечается тенденция оформления узких наук, получающих название по проблеме (объекту) исследования. Такими науками являются энзимология, мембранология, кариология, плазмидология и др.

В результате интеграции наук возникли биохимия, биофизика, радиобиология, цитогенетика, космическая биология и другие науки.

Ведущее положение в современном комплексе биологических наук занимает физико-химическая биология, новейшие данные которой вносят существенный вклад в представления о научной картине мира, в дальнейшее обоснование материального единства мира. Продолжая отражать живой мир и человека как часть этого мира, глубоко развивая познавательные идеи и совершенствуясь в качестве теоретической основы медицины, биология приобрела исключительно большое значение в научно-техническом прогрессе, стала произ- водительной силой.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Новые теоретические представления и продвижение биологического познания вперед всегда определялись и определяются созданием и использованием новых методов исследования.

Основными методами, используемыми в биологических науках, являются описательный, сравнительный, исторический и экспери- ментальный.

Описательный метод является самым старым и заключается в сборе фактического материала и его описании. Возникнув в самом начале биологического познания, этот метод долгое время оставался един- ственным в изучении строения и свойств организмов. Поэтому старая биология была связана с простым отражением живого мира в виде описания растений и животных, т. е. она являлась, по существу, описательной наукой. Использование этого метода позволило заложить основы биологических знаний. Достаточно вспомнить, насколько успешным оказался этот метод в систематике организмов.

Описательный метод широко используется и сейчас. Изучение клеток с помощью светового или электронного микроскопа и описание выявленных при этом микроскопических или субмикроскопических особенностей в их строении представляет собой один из примеров использования описательного метода в настоящее время.

Сравнительный метод заключается в сравнении изучаемых организмов, их структур и функций между собой с целью выявления сходств и различий. Этот метод утвердился в биологии в XVIII в. и оказался очень плодотворным в решении многих крупнейших проблем. С помощью этого метода и в сочетании с описательным методом были получены сведения, позволившие в XVIII в. заложить основы систематики растений и животных (К. Линней), а в XIX в. сформулировать клеточную теорию (М. Шлейден и Т. Шванн) и учение об основных типах развития (К. Бэр). Метод широко применялся в XIX в. в обосновании теории эволюции, а также в перестройке ряда биологических наук на основе этой теории. Однако использование этого метода не сопровождалось выходом биологии за пределы описательной науки.

Сравнительный метод широко применяется в разных биологических науках и в наше время. Сравнение приобретает особую цен- ность тогда, когда невозможно дать определение понятия. Например, с помощью электронного микроскопа часто получают изображения, истинное содержание которых заранее неизвестно. Только сравнение их со светомикроскопическими изображениями позволяет получить желаемые данные.

Во второй половине XIX в. благодаря Ч. Дарвину в биологию входит исторический метод, который позволил поставить на научные основы исследование закономерностей появления и развития организмов, становления структуры и функций организмов во времени и пространстве. С введением этого метода в биологию немедленно

произошли значительные качественные изменения. Исторический метод превратил биологию из науки чисто описательной в науку, объясняющую, как произошли и как функционируют многообразные живые системы. Благодаря этому методу биология поднялась сразу на несколько ступеней выше. В настоящее время исторический метод вышел, по существу, за рамки метода исследования. Он стал всеобщим подходом к изучению явлений жизни во всех биологических науках.

Экспериментальный метод заключается в активном изучении того или иного явления путем эксперимента. Нельзя не отметить, что вопрос об опытном изучении природы как новом принципе естественно-научного познания, т. е. вопрос об эксперименте как одной из основ в познании природы, был поставлен еще в XVII в. английским философом Ф. Бэконом (1561-1626). Его введение в биологию связано с работами В. Гарвея в XVII в. по изучению кровообращения. Однако экспериментальный метод широко вошел в биологию лишь в начале XIX в., причем через физиологию, в которой стали использовать большое количество инструментальных методик, позволявших регистрировать и количественно характе- ризовать приуроченность функций к структуре. Благодаря трудам Ф. Мажанди (1783-1855), Г. Гельмгольца (1821-1894), И.М. Сеченова (1829-1905), а также классиков эксперимента К. Бернара (1813-1878) и И.П. Павлова (1849-1936) физиология, вероятно, первой из биологических наук стала экспериментальной наукой.

Другим направлением, по которому в биологию вошел экспериментальный метод, оказалось изучение наследственности и изменчивости организмов. Здесь главнейшая заслуга принадлежит Г. Менделю, который, в отличие от своих предшественников, использовал эксперимент не только для получения данных об изучаемых явлениях, но и для проверки гипотезы, формулируемой на основе получаемых данных. Работа Г. Менделя явилась классическим образцом методологии экспериментальной науки.

В обосновании экспериментального метода важное значение имели работы, выполненные в микробиологии Л. Пастером (1822-1895), который впервые ввел эксперимент для изучения брожения и опро- вержения теории самопроизвольного зарождения микроорганизмов, а затем для разработки вакцинации против инфекционных болезней. Во второй половине XIX в. вслед за Л. Пастером значительный вклад в разработку и обоснование экспериментального метода в микробио-

логии внесли Р. Кох (1843-1910), Д. Листер (1827-1912), И.И. Мечников (1845-1916), Д.И. Ивановский (1864-1920), С.Н. Виноградский (1856- 1890), М. Бейерник (1851-1931) и др. В XIX в. биология обогатилась также созданием методических основ моделирования, которое явля- ется также высшей формой эксперимента. Изобретение Л. Пастером, Р. Кохом и другими микробиологами способов заражения лабораторных животных патогенными микроорганизмами и изучение на них патогенеза инфекционных болезней - это классический пример моделирования, перешедшего в XX в. и дополненного в наше время моделированием не только разных болезней, но и различных жизненных процессов, включая происхождение жизни.

Начиная, например, с 40-х гг. XX в. экспериментальный метод в биологии подвергся значительному усовершенствованию за счет повышения разрешающей способности многих биологических методик и разработки новых экспериментальных приемов. Так, была повышена разрешающая способность генетического анализа, ряда иммунологических методик. В практику исследований были введены культивирование соматических клеток, выделение биохимических мутантов микроорганизмов и соматических клеток и т. д. Экспериментальный метод стал широко обогащаться методами физики и химии, которые оказались исключительно ценными не только в качестве самостоятельных методов, но и в сочетании с биологическими методами. Например, структура и генетическая роль ДНК были выяснены в результате сочетанного использования химических методов выделения ДНК, химических и физических методов определения ее первичной и вторичной структуры и биологических методов (трансформации и генетического анализа бактерий), доказательства ее роли как генетического материала.

В настоящее время экспериментальный метод характеризуется исключительными возможностями в изучении явлений жизни. Эти возможности определяются использованием микроскопии разных видов, включая электронную с техникой ультратонких срезов, биохимических методов, высокоразрешающего генетического анализа, иммунологических методов, разнообразных методов культивирования и прижизненного наблюдения в культурах клеток, тканей и органов, маркировки эмбрионов, оплодотворения в пробирке, метода меченых атомов, рентгеноструктурного анализа, ультрацентрифугирования, спектрофотометрии, хроматографии, электрофореза, секвенирования, конструкции биологически активных рекомбинантных моле-

кул ДНК и т. д. Новое качество, заложенное в экспериментальном методе, вызвало качественные изменения и в моделировании. Наряду с моделированием на уровне органов в настоящее время развивается моделирование на молекулярном и клеточном уровнях.

Оценивая методологию изучения природы в XV-XIX вв., Ф. Энгельс отмечал, что «разложение природы на ее определенные части, разделение различных процессов и предметов природы на определенные классы, исследование внутреннего строения органических тел по их многообразным анатомическим формам - все это было основным условием тех исполинских успехов, которые были достигнуты в области познания природы за последние четыреста лет». Методология «разделения» перешла и в XX в. Однако в подходах к изучению жизни произошли несомненные изменения. Новое, заложенное в экспериментальном методе и его техническом оснащении, определило и новые подходы к изучению явлений жизни. Продвижение вперед биологических наук в XX в. во многом определилось не только экспериментальным методом, но и системно- структурным подходом к изучению организации и функций живых организмов, анализом и синтезом данных о структуре и функциях исследуемых объектов. Экспериментальный метод в современном оснащении и в сочетании со системно-структурным подходом в корне преобразил биологию, расширил ее познавательные возможности, еще больше связал ее с медициной, с производством.

БИОЛОГИЯ - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕДИЦИНЫ

Связи биологического познания с медициной уходят в далекое прошлое и датируются тем же временем, что и возникновение самой биологии. Многие выдающиеся медики прошлого были одновременно и выдающимися биологами (Гиппократ, Герофил, Эразистрат, Гален, Авиценна, Мальпиги и др.). Тогда и позднее биология стала обслуживать медицину путем «доставки» ей сведений о строении организма. Однако роль биологии как теоретической основы медицины в современном понимании стала формироваться лишь в XIX в.

Создание в XIX в. клеточной теории заложило подлинно научные основы связи биологии с медициной. В 1858 г. Р. Вирхов (1821-1902) опубликовал «Целлюлярную патологию», в которой было сформу-

лировано положение о связи патологического процесса с клетками, с изменениями в строении последних. Соединив клеточную теорию с патологией, Р. Вирхов прямым образом «подвел» биологию под медицину в качестве теоретической основы. Значительные заслуги в укреплении связей биологии и медицины в XIX в. и начале XX в. принадлежат К. Бернару и И.П. Павлову, которые раскрыли и общебиологические основы физиологии и патологии, Л. Пастеру, Р. Коху, Д.И. Ивановскому и их последователям, создавшим учение об инфекционной патологии, на основе которой возникли представления об асептике и антисептике, приведшие к ускорению развития хирургии. Исследуя процессы пищеварения у низших многоклеточных животных, И.И. Мечников заложил биологические основы учения об иммунитете, имеющего большое значение в медицине. В укреплении связей биологии и медицины существенный вклад принадлежит генетике. Исследуя биохимические проявления действия генов у человека, английский врач А. Гаррод в 1902 г. сообщил о «врожденных пороках метаболизма», чем было положено начало изучению наследственной патологии человека.

БИОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

Впервые практика стала формулировать свои заказы биологии с введением в эту науку экспериментального метода. Тогда биология оказывала влияние на практику опосредованно, через медицину. Прямое влияние на материальное производство началось с создания биотехнологии в тех областях промышленности, которые основываются на биосинтезирующей деятельности микроорганизмов. Уже давно в промышленных условиях осуществляется микробиологический синтез многих органических кислот, которые исполь-

зуются в пищевой и медицинской промышленности и медицине. В 40-50-е гг. XX в. была создана промышленность для производства антибиотиков, а в начале 60-х гг. XX в. - с целью производства аминокислот. Важное место в микробиологической промышленности занимает производство ферментов. Микробиологическая промышленность выпускает сейчас в больших количествах также витамины и другие вещества, необходимые в народном хозяйстве и медицине. На основе трансформирующей способности микроорганизмов основано промышленное производство веществ с фармакологическими свойствами из стероидного сырья растительного происхождения.

Наибольшие успехи в производстве различных веществ, в том числе лекарственных (инсулин, соматостатин, интерферон и др.), связаны с генетической инженерией, составляющей сейчас основу биотехнологии. Генетическая инженерия оказывает существенное влияние и на производство пищи, поиск новых источников энергии, сохранение окружающей среды. Развитие биотехнологии, теоретическую основу которой составляет биология, а методическую - генетическая инженерия, является новым этапом в развитии материального производства. Появление этой технологии есть один из моментов новейшей революции в производительных силах (А.А. Баев).

Полнотекстовый поиск:

Биология->Реферат

Це відносно молода галузь біології. Датою її народження вважають 1900 рік, коли три ботаніки, які проводили досліди по гібридизації рослин – голландец...полностью>>

Главная > Реферат >Биология

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма.

Кафедра биологических дисциплин

Реферат по биологии

На тему: Исторический путь развития биологии как науки.

Подготовила: студентка группы 1-1-10

Старовойтова Е.Ю.

Проверил: ст.преподаватель Морозова А.Ф.

Смоленск 2010 г.

Зарождение научной биологии.

Дарвиновская революция.

Особенности биологии XX в.

Заключение

Список литературы.

Биология (от греч. bios - жизнь и logos - учение) - это совокупность наук о живой природе. Об огромном многообразии вымерших и ныне населяющих Землю живых существ, их строении и функциях, происхождении, распространении и развитии, связях друг с другом и с неживой природой. Классическая биология - это биология по преимуществу наблюдательная. В классической биологии эксперимент еще не рассматривался как важный метод эмпирического познания органических объектов.

Зарождение научной биологии

В эпоху Возрождения ситуация в сфере познания живого изменилась. Здесь особое место принадлежит XVI в. В истории биологии этот период выделяется как начало глубокого перелома в способах познания живого. Ренессансный гуманизм, пересмотрев представление о месте человека в природе, возвысил роль человека в мире, вплоть до того, что божественность стали рассматривать как один из атрибутов человечности. В человеке видели венец, светоч природы, полагая, что уже в силу одного этого он достоин самого тщательного изучения, внимания и заботы. Отражением главной ориентации той эпохи - ориентации на человека, на совокупность его ближайших потребностей и прежде всего на решение наиболее близких ему медицинских проблем - было быстрое развитие биологического познания. Известный историк естествознания П. Таннери, характеризуя данный период развития биологии, писал: “...История науки в первой половине ХVI столетия была в сущности только историей медицины”". В сторону человека развернулась даже алхимия; результатом слияния алхимии с медициной стала ятрохимия. Основоположник ятрохимии Парацельс утверждал, что “настоящие цели алхимии заключаются не в изготовлении золота, а в приготовлении лекарств”.

Особенности развития биологии в XVI-XVII вв. во многом определялись практическими потребностями развивавшегося капиталистического хозяйства, прежде всего его аграрного сектора, социально-классовыми потрясениями, ростом влияния материалистической философии на естествознание в целом и биологию в частности, институционализацией научной деятельности. На смену средневековой феодальной упрощенной культурно-бытовой сфере жизнедеятельности приходит буржуазный образ жизни, сформировавшийся в среде городской бюргерской культуры. Его важнейшими атрибутами были, в частности, цветоводство и садоводство. В XV-XVI вв. потребности медицины обусловили появление разного рода травников, а затем и создание “аптекарских садов”, которые впоследствии превратились в ботанические сады; широко развивалась практика сбора гербариев. Мир животных тоже становится объектом интереса. В эпоху Возрождения значительно совершенствуется организация коневодства и конных заводов. А при дворах многих европейских правителей создаются даже настоящие зоопарки. На таком фоне повышается интерес к растению и животному как таковому. Как совершенно справедливо отмечал первооткрыватель итальянского Возрождения Я. Буркхард, “всем этим была... создана... благоприятная почва для развития научной зоологии, как и ботаники”".

Значительные изменения происходят в способе биологического познания - вырабатываются стандарты, критерии и нормы исследования органического мира. На смену стихийности, спекулятивным домыслам, фантазиям и суевериям постепенно приходит установка на объективное, доказательное, эмпирически обоснованное знание. Благодаря коллективным усилиям ученых многих европейских стран такая установка обеспечила постепенное накопление колоссального фактического материала. Значительную роль в этом процессе сыграли Великие географические открытия, эпоха которых раздвинула мировоззренческий горизонт европейцев - они узнали множество новых биологических, геологических, географических и других явлений. Фауна и флора вновь открытых стран и континентов не только значительно расширили эмпирический базис биологии, но и поставили вопрос о его систематизации.

В это же время осуществляется и систематизация зоологического материала, прежде всего такими учеными-энциклопедистами, как К. Геснер и У. Альдрованди. Закладываются основы частных отраслей зоологии - энтомологии (Т. Моуфет), орнитологии (П. Белон), ихтиологии (Г. Рондель). Сильнейший импульс развитию зоологии был дан изобретением микроскопа. Обнаружение мира микроорганизмов А. ван Левенгуком оказало поистине революционизирующее влияние на развитие биологии, а Ф. Стелутти одним из первых применил микроскоп для изучения анатомии животных, в частности насекомых.

Биология в конце XVIII - первой половины ХIХ в.

Особое место занимает XVIIIв. в истории биологии. Именно в XVIII в. в биологическом познании происходит коренной перелом в направлении систематической разработки научных методов познания и формирования предпосылки первой фундаментальной биологической теории - теории естественного отбора.

В плеяде выдающихся биологов XVIII в. звезды первой величины - Ж. Бюффон и К. Линней. В своем творчестве они следовали разным исследовательским традициям, воплощавшим для них различные жизненные ориентиры. Каждый из них доводит исследовательскую программу в основном до конца, что оказало значительное влияние на развитие биологического познания. Бюффон в 36-томной “Естественной истории” одним из первых в развернутой форме изложил концепцию трансформизма (ограниченной изменчивости видов и происхождения видов в пределах относительно узких подразделений (от одного единого предка) под влиянием среды), он догадывался о роли искусственного отбора и как предшественник Ж. Сент-Илера сформулировал идею единства живой природы, плана строения живых существ (на основе представления о биологическом атомизме).

К. Линней своей искусственной классификацией (в единственно возможной тогда форме) подытожил длительный исторический период эмпирического накопления биологических знаний (он описал свыше 10 тыс. видов растений и свыше 4 тыс. видов животных) Вместе с тем Линней осознавал ограниченность искусственной системы и ее возможности. “Искусственная система, - писал он, служит только до тех пор, пока не найдена естественная Первая учит только распознавать растения Вторая научит нас познать природу самого растения”". Естественная система есть идеал, к которому должны стремиться ботаника и зоология. “Естественный метод есть последняя цель ботаники”,- отмечал Линней; его особенность в том, что он “включает все возможные признаки. Он приходит на помощь всякой системе, закладывает основание для новых систем. Неизменный сам по себе, он стоит непоколебимо, хотя открываются все новые и новые бесконечные роды. Благодаря открытию новых видов, он лишь совершенствуется путем устранения излишних примет”. То, что Линней называет “естественным методом”, есть, в сущности, некоторая фундаментальная теория живого. Таким образом, историческая заслуга Линнея в том, что через создание искусственной системы он подвел биологию к необходимости рассмотрения колоссального эмпирического материала с позиций общих теоретических принципов, поставил задачу его теоретической рационализации.

В XVIII в. идеи естественной классификации развивались Б Жюсье, который в ботаническом саду Трианона рассадил растения в соответствии со своими представлениями об их родстве, И. Гертнером, М. Адансоном и др. Первые естественные системы не опирались на представление об историческом развитии организмов, а предполагали лишь некоторое их “сродство”. Но сама постановка вопроса о “естественном сродстве” инициировала выявление объективных закономерностей единого плана строения живого.

В середине XVIII в. среди биологов еще не утвердилась мысль о том, что объяснение организации живого находится в прямой зависимости от понимания истории его развития. Вместе с тем постановка и обоснование задачи создания естественной системы означали, что начинается этап формирования предпосылок первой фундаментальной теории в биологии, вскрывающей “механизм” происхождения органических видов. Но такие предпосылки формировались не только в систематике, но и в эмбриологии

В первой половине XVIII в. борьба преформизма и эпигенеза особенно обостряется. Все более четко проявляется различие их философско-мегодологических оснований. Преформисты (Ш. Бонне, А. Галлер и др.), опиравшиеся на абстрактно-умозрительную традицию, считали, что проблема эмбрионального развития Должна получить свое разрешение с позиций всеобщих принципов бытия, постигаемых исключительно разумом, и поэтому без особого энтузиазма относились к эмпирическим исследованиям в эмбриологии. Сторонники теории преформации, как правило, были рационалистами и считали, что разум определяет конечный результат познания независимо от результатов наблюдения.

Таким образом, система биологического познания в конце XVIII в. подошла к рубежу, который требовал перехода на качественно новый уровень организации средств познания в связи с проблемами эмбриогенеза и создания естественной системы. Лейтмотивом нового этапа развития биологии стала идея эволюции.

Дарвиновская революция.

И ламаркизм, и катастрофизм, и униформизм - гипотезы, которые были необходимыми звеньями в цепи развития предпосылок теории естественного отбора, промежуточными формами конкретизации идеи эволюции. Эти гипотезы значительно отличаются между собой и своими целевыми ориентациями, и степенью разработанности. Так, катастрофизм и униформизм ориентировались преимущественно на геологическую проблематику, и для них характерно отсутствие развернутых представлений о факторах эволюции органического мира.

Трудности создания теории эволюции были связаны со многими факторами. Прежде всего, с господством среди биологов представления о том, что сущность органических форм неизменна и внеприродна и как таковая может быть изменена только Богом. Кроме того, не дожились объективные критерии процесса и результата биологического исследования. Так, не было ясности, каким образом надо строить научную аргументацию и что является ее решающим основанием. Доказательством часто считали либо наглядные демонстрации (как говорил Ч. Лайель: “Покажите мне породу собак с совершенно новым органом, и я тогда поверю в эволюцию”), либо абстрактно-умозрительные соображения натурфилософского порядка. Не ясен был характер взаимосвязи теории и опыта. Долгое время, вплоть до началa XX в., многие биологи исходили из того, что одного факта, несовместимого с теорией, достаточно для ее опровержения.

Был неразвит и понятийный аппарат биологии. Это проявлялось, во-первых, в недифференцированности содержания многих понятий. Например, отождествлялись реальность и неизменность видов - изменяемость видов считалась равнозначной тому, что вид реально не существует, а есть результат классифицирующей деятельности мышления ученого. Во-вторых, плохо постигались диалектические взаимосвязи, например взаимосвязь видообразования и вымирания. Так, Ламарк исходил из того, что видообразование не нуждается в вымирании, а определяется только приспособляемостью и передачей приобретенных признаков по наследству. А те, кто обращал внимание на вымирание (например, униформисты), считали, что вымирание несовместимо с естественным образованием видов и предполагали участие в этом процессе творца. Следовательно, было необходимо вырабатывать новые понятия и представления, новые закономерности, отражающие диалектический характер отношения организма и среды.

Эмпирические предпосылки эволюционной теории обусловливались всем ходом развития палеонтологии, эмбриологии, сравнительной анатомии, систематики, физиологии, биогеографии других наук во второй половине XVIII - первой половине XIX в. Свое концентрированное выражение они находят прежде всего в систематике растительного и животного миров, поскольку только “благодаря классификации разнообразие органического мира становится доступным для изучения другими биологическими дисциплинами. Без нее смысл большей части результатов, полученных в других отраслях биологии, оставался бы неясным”".

Большое значение для утверждения теории развития имела идея единства растительного и животного миров. Содержанием этой идеи являлось представление о том, что единство органического мира должно иметь свое морфологическое выражение, проявляться в определенном структурном подобии организмов. Была разработана теория, в соответствии с которой образование клеток является универсальным принципом развития любого (и растительного, и животного) организма; клетка - неотъемлемая элементарная основа любого организма.

Чарльз Дарвин в создании своей эволюционной теории опирался на колоссальный эмпирический материал, собранный как его предшественниками, так и им самим в ходе путешествий, прежде всего кругосветного путешествия на корабле “Бигль”. Основные эмпирические обобщения, наталкивающие на идею эволюции органических форм, Дарвин привел в работе “Происхождение видов” (1859). Дарвин был с юных лет знаком с эволюционными представлениями, неоднократно сталкивался с высокими оценками эволюционных идей. В своем творчестве он опирался на представление (сформировавшееся в недрах униформизма) о полной познаваемости закономерностей развития природы, возможности их объяснения на основе доступных для наблюдения сил, факторов, процессов. Дарвину всегда были присущи антикреационистские и антителеологические воззрения; он отрицательно относился к антропоцентризму и был нацелен на рассмотрение происхождения человека как части, звена единого эволюционного процесса. Определенную конструктивную роль в выработке принципов селекционной теории эволюции сыграло утверждение (сформулированное Т.Р. Мальтусом) о том, что имеется потенциальная возможность размножения особей каждого вида в геометрической прогрессии.

Свою теорию Дарвин строит на придании принципиального значения таким давно известным до него фактам, как наследственность и изменчивость. От них отталкивался и Ламарк, непосредственно связывая эти два понятия представлением о приспособлении. Приспособительная изменчивость передается по наследству и приводит к образованию новых видов - такова основная идея Ламарка. Дарвин понимал, что непосредственно связывать наследственность, изменчивость и приспособляемость нельзя. В цепь наследственность - изменчивость Дарвин вводил два посредствующих звена.

Первое звено связано с понятием “борьба за существование”, отражающим тот факт, что каждый вид производит больше особей, чем их выживает до взрослого состояния; среднее количество взрослых особей находится примерно на одном уровне; каждая особь в течение своей жизнедеятельности вступает в множество отношений с биотическими и абиотическими факторами среды (отношения между организмами в популяции, между популяциями в биогеоценозах, с абиотическими факторами среды и др.). Дарвин разграничивает два вида изменчивости - определенная и неопределенная.

Определенная изменчивость (в современной терминологии - адаптивная модификация) - способность всех особей одного и того же вида в определенных условиях внешней среды одинаковым образом реагировать на эти условия (климат, пищу и др.). По современным представлениям адаптивные модификации не наследуются и потому не могут поставлять материал для органической эволюции. (Дарвин допускал, что определенная изменчивость в некоторых исключительных случаях может такой материал поставлять.)

Неопределенная изменчивость (в современной терминологии - мутация) предполагает существование изменении в организме, которые происходят в самых различных направлениях. Неопределенная изменчивость в отличие от определенной носит наследственный характер, и незначительна отличия в первом поколении усиливаются в последующих. Неопределенная изменчивость тоже связана с изменениями окружающей среды, но уже не непосредственно, что характерно для адаптивных модификаций, а опосредованно. Дарвин подчеркивал, что решающую роль в эволюции играют именно неопределенные изменения. Неопределенная изменчивость связана обычно с вредными и нейтральными мутациями, но возможны и такие мутации, которые в определенных условиях оказываются перспективными, способствуют органическому прогрессу. Дарвин не ставил вопроса о конкретной природе неопределенной изменчивости. В этом проявилась его интуиция гениального исследователя, осознающего, что еще не пришло время для понимания этого феномена.

Второе посредствующее звено, отличающее теорию эволюции Дарвина от ламаркизма, состоит в представлении о естественном отборе как механизме, который позволяет выбраковывать ненужные формы и образовывать новые виды. Успехи селекционной практики (главной стороной которой является сохранение особей с полезными, с точки зрения человека, свойствами, усиление этих свойств из поколения в поколение, осуществлявшееся в процессе ведущегося человеком искусственного отбора) послужили той главной эмпирической базой, которая привела к появлению теории Дарвина. Прямых доказательств естественного отбора у Дарвина не было; вывод о существовании естественного отбора он делал по аналогии с отбором искусственным. Тезис о естественном отборе является ведущим принципом дарвиновской теории, который позволяет разграничить дарвинистские и недарвинистские трактовки эволюционного процесса. В нем отражается одна из фундаментальных черт живого -диалектика взаимодействия органической системы и среды.

Таким образом, дарвиновская теории эволюции опирается на следующие принципы:

Борьбы за существование;

Наследственности и изменчивости;

Естественного отбора.

Эти принципы являются краеугольным основанием научной биологии.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ XX в.

В XX в. динамичное развитие биологического познания позволило открыть молекулярные основы живого и непосредственно приблизиться к решению величайшей проблемы науки - раскрытию сущности жизни. Радикально изменились и сама биология, и ее место, роль в системе наук, отношение биологической науки и практики. Биология постепенно становится лидером естествознания.Выражением этой тенденции являются следующие процессы: укрепление связи биологии с точными и гуманитарными науками; развитие комплексных и междисциплинарных исследований; увеличение каналов взаимосвязи с теоретическим познанием и со сферой практической деятельности, прежде всего с глобальными проблемами современности; явное участие запросов" практики в актуализации тех или иных проблем биологического познания; непосредственным основанием исследовательской деятельности в биологии все в большей степени выступают прямые практические потребности, интересы и запросы общества; непосредственно программирующая роль биологии по отношению к аграрной, медицинской, экологической и другим видам практической деятельности; возрастание ответственности ученых-биологов за судьбы человечества (прежде всего в связи с перспективами генной инженерии);непосредственное проявление гуманистического начала биологического познания, широкое внедрение ценностных подходов и др. Все в большей мере становится ясно, что логика биологического познания в перспективе будет непосредственно задаваться потребностями практического преобразования природы, развития общественных отношений и интересов людей.

Хромосомная теория наследственности

Вступление в XX в. ознаменовалось в биологии бурным развитием генетики.. В 1900 г. законы Менделя были переоткрыты независимо сразу тремя учеными - Г. де Фризом в Голландии, К. Корренсом в Германии и Э. Чермаком в Австрии. Далее последовала лавина эмпирических открытий и построение различных теоретических моделей. За относительно короткий срок (20-30 лет) в учении о наследственности был накоплен колоссальный эмпирический и теоретический материал.Начало XX в. принято считать началом экспериментальной генетики, принесшей множество новых эмпирических данных о наследственности и изменчивости. К такого рода данным можно отнести: открытие дискретного характера наследственности; обоснование представления о гене и хромосомах как носителях генов; представление о линейном расположении генов; доказательство существования мутаций и возможность вызывать их искусственно; установление принципа чистоты гамет, законов доминирования, расщепления и сцепления признаков; разработка методов гибридологического анализа, чистых линий и инцухта, кроссинговера (нарушение сцепления генов в результате обмена участками между хромосомами) и др. Важно, что все эти и другие открытия были экспериментально подтверждены, строго обоснованы.

В первой четверти XX в. интенсивно развивались и теоретические аспекты генетики. Особенно большую роль сыграла хромосомная теория наследственности, разработанная в 1910-1915 гг. в трудах А. Вейсмана, Т. Моргана, А. Стертеванта, Г.Дж. Меллера и др. Она строилась на следующих исходных абстракциях: хромосома состоит из генов; гены расположены на хромосоме в линейном порядке; ген - неделимая корпускула наследственности, “квант”; в мутациях ген изменяется как целое. Эта теория была первой обстоятельной попыткой теоретической конкретизации идей, заложенных в законах Менделя.

Первые 30 лет XX в. прошли под знаком борьбы представителей различных концепций наследственности. Так, против хромосомной теории наследственности выступал У. Бэтсон, считавший, что эволюция состоит не в изменениях генов под влиянием внешней среды, а лишь в выпадении генов, в накоплении генетических утрат.

Заключение

В ХХ веке изменилось место биологии в системе наук, отношения биологии с практикой. Биология постепенно становится лидером естествознания. Формами выражения этих тенденций являются следующие процессы:

укрепление связи биологии, с одной стороны, с точными, с другой – с гуманитарными науками;

развитие комплексных и междисциплинарных исследований;

увеличение каналов взаимосвязи, с одной стороны, с теоретическим познанием, с другой – со сферой практической деятельности, и прежде всего с глобальными проблемами современности;

явное участие запросов практики в актуализации тех или иных проблем биологического познания; непосредственным основанием исследовательской деятельности в биологии все в большей степени выступают прямые практические потребности, интересы и запросы общества.

кроме того – непосредственно программирующая роль биологии по отношению к аграрной, медицинской, экологической и другим видам практической деятельности;

возрастание ответственности ученых-биологов за судьбы человечества (прежде всего в связи с перспективами генной инженерии);

непосредственное проявление гуманистического начала биологического познания; широкое внедрение ценностных подходов и др.;

все в большей мере становится ясно, что логика биологического познания будет в будущем непосредствено задаваться потребностями практического преобразования природы, развития общественных отношений и интересов людей.

В конце ХХ века заметно преобразовываются методологическая и мировоззренческая функции биологии. Мировоззренческая нацеленность биологии, ориентированность ее результатов на конкретизацию наших представлений об отношении “человек – мир (человека)” реализуется в двух направлениях:

1) на человека, на выявление взаимосвязей биологического к социального в человеке; на функционирование биологического в общественном (социуме). Человек становится непосредственной исходной “точкой отсчета” биологической науки, от него, для него и на него будет непосредственно ориентировано познание живого. Это направление развивается в контексте взаимосвязи биологического и социального познания; историческим пьедесталом здесь выступает процесс антропосоциогенеза, выявление биологических предпосылок становления человека и общества;

2) на мир, на выявление закономерностей включенности живого в эволюцию Вселенной, перспектив биологического мира в развитии мира космического. Это направление раскрывается прежде всего через взаимосвязь биологических и астрономических наук.

(4) биология (от греч. биос - жизнь, логос - наука ) введен... историческое развитие организмов, их взаимоотношение друг с другом и с окружающей средой. 2. Этапы развития биологии ... сложных организмов путем случайного сочетания...

Пути интеграции биологического и социогуманитарного знания

Реферат >> СоциологияВидов. Дарвин утвердил историческое понимание живой природы и... дарвинизме и определялись не столько развитием биологии как науки , сколько социально-политическими симпатиями и... , возможно к синантропу. Кратчайший путь к пониманию прекрасного лежит через...

Вспомните!

Какие достижения современной биологии вам известны?

рентгенология

аппараты УЗИ, ЭМРТ

установление молекулярной структуры ДНК

расшифровка генома человека и других организмов

генная инженерия

3D-биопринтеры

Электронные сканирующие микроскопы

Экстракорпоральное оплодотворение и др.

Каких ученых-биологов вы знаете?

Линней, Ламарк, Дарвин, Мендель, Морган, Павлов, Пастер, Гук, Левенгук, Броун, Пурнинье, Бэр, Мечников, Мичурин, Вернадский, Ивановский, Флеминг, Тенсли, Сукачев, Четвериков, Лайль, Опарин, Шванн, Шлейден, Чаграфф, Навашин, Тимирязев, Мальпиги, Гольджи и др.

Вопросы для повторения и задания

1. Расскажите о вкладе в развитие биологии древнегреческих и древне-римских философов и врачей.

Первым учёным, создавшим научную медицинскую школу, был древнегреческий врач Гиппократ (ок. 460 - ок. 370 до н. э.). Он считал, что у каждой болезни есть естественные причины и их можно узнать, изучая строение и жизнедеятельность человеческого организма. С древних времён и по сей день врачи торжественно произносят клятву Гиппократа, обещая хранить врачебную тайну и ни при каких обстоятельствах не оставлять больного без медицинской помощи. Великий энциклопедист древности Аристотель (384-322 до н. э.). Стал одним из основателей биологии как науки, впервые обобщив биологические знания, накопленные до него человечеством. Он разработал систематику животных, определив в ней место и человеку, которого он называл «общественным животным, наделённым разумом». Многие труды Аристотеля были посвящены происхождению жизни. Древнеримский учёный и врач Клавдий Гален (ок. 130 - ок. 200), изучая строение млекопитающих, заложил основы анатомии человека. В течение следующих пятнадцати веков его труды были основным источником знаний по анатомии.

2. Охарактеризуйте особенности воззрений на живую природу в Средние века, эпоху Возрождения.

Резко возрос интерес к биологии в эпоху Великих географических открытий (XV в.). Открытие новых земель, налаживание торговых отношений между государствами расширяли сведения о животных и растениях. Ботаники и зоологи описывали множество новых, неизвестных ранее видов организмов, принадлежащих к различным царствам живой природы. Один из выдающихся людей этой эпохи - Леонардо да Винчи (1452-1519) - описал многие растения, изучал строение человеческого тела, деятельность сердца и зрительную функцию. После того как был снят церковный запрет на вскрытие человеческого тела, блестящих успехов достигла анатомия человека, что получило отражение в классическом труде Андреаса Везалия (1514-1564) «Строение человеческого тела» (рис. 1). Величайшее научное достижение - открытие кровообращения - совершил в XVII в. английский врач и биолог Уильям Гарвей (1578-1657).

3. Используя знания, полученные на уроках истории, объясните, почему в Средние века в Европе наступил период застоя во всех областях знаний.

После падения Западной Римской империи в Европе наступил застой в развитии наук и ремесла. Этому способствовали феодальные порядки, установившиеся во всех европейских странах, постоянные войны между феодалами, нашествия полудиких народов с востока, массовые эпидемии, а главное - идеологическое закабаление умов широких народных масс римско-католической церковью. В этот период римско-католическая церковь, несмотря на многие неудачи в борьбе за политическое господство, распространила свое влияние во всей Западной Европе. Имея огромную армию духовенства различных рангов, папство фактически добилось полного господства христианской римско-католической идеологии среди всех западноевропейских народов. Проповедуя смирение и покорность, оправдывая существующие феодальные порядки, римско-католическое духовенство вместе с тем жестоко преследовало все новое и прогрессивное. Естественные науки и вообще так называемое светское образование были полностью подавлены.

4. Какое изобретение XVII в. дало возможность открыть и описать клетку?

Новую эру в развитии биологии ознаменовало изобретение в конце XVI в. микроскопа. Уже в середине XVII в. была открыта клетка, а позднее обнаружен мир микроскопических существ - простейших и бактерий, изучено развитие насекомых и принципиальное строение сперматозоидов.

5. Каково значение для биологической науки работ Л. Пастера и И. И. Мечникова?

Труды Луи Пастера (1822-1895) и Ильи Ильича Мечникова (1845-1916) определили появление иммунологии. В 1876 г. Пастер полностью посвятил себя иммунологии, окончательно установив специфичность возбудителей сибирской язвы, холеры, бешенства, куриной холеры и других болезней, развил представления об искусственном иммунитете, предложил метод предохранительных прививок, в частности от сибирской язвы, бешенства. Первая прививка против бешенства была сделана Пастером 6 июля 1885 г. В 1888 г. Пастер создал и возглавил научно-исследовательский институт микробиологии (Пастеровский институт), в котором работали многие известные ученые.

Мечников, обнаружив в 1882 г. явление фагоцитоза, разработал на его основе сравнительную патологию воспаления, а в дальнейшем - фагоцитарную теорию иммунитета, за что получил в 1908 г. Нобелевскую премию совместно с П. Эрлихом. Многочисленные работы Мечникова по бактериологии посвящены вопросам эпидемиологии холеры, брюшного тифа, туберкулеза и других инфекционных заболеваний. Мечников создал первую русскую школу микробиологов, иммунологов и патологов; активно участвовал в создании научно-исследовательских учреждений, разрабатывающих различные формы борьбы с инфекционными заболеваниями.

6. Перечислите основные открытия, сделанные в биологии в XX в.

В середине XX в. в биологию начали активно проникать методы и идеи других естественных наук. Достижения современной биологии открывают широкие перспективы для создания биологически активных веществ и новых лекарственных препаратов, для лечения наследственных заболеваний и осуществления селекции на клеточном уровне. В настоящее время биология стала реальной производительной силой, по развитию которой можно судить об общем уровне развития человеческого общества.

– Открытие витаминов

– Открытие пептидных связей в молекулах белков

– Изучение химической природы хлорофилла

– Описали основные ткани растений

– Открытие структуры ДНК

– Исследование фотосинтеза

– Открытие ключевого этапа в дыхании клеток - цикла трикарбоновых кислот, или цикла Кребса

– Исследование физиологии пищеварения

– Наблюдал клеточное строение тканей

– Наблюдал одноклеточных организмов, клетки животных (эритроциты)

– Открытие ядра в клетке

– Открытие аппарата Гольджи - органоида клетки, метод приготовления микроскопических препаратов нервной ткани, исследование строения нервной системы

– Установил, что одни части зародыша имеют влияние на развитие других его частей

– Сформулировал мутационную теорию

– Создание хромосомной теории наследственности

– Сформулировал закон гомологических рядов в наследственной изменчивости

– Обнаружили усиление мутационного процесса под действием радиоактивного излучения

– Открыл сложную структуру гена

– Открыл значение мутационного процесса в процессах, происходящих в популяциях, для эволюции вида

– Установил филогенетический ряд лошадиных как типовой ряд постепенных эволюционных изменений родственных видов

– Разработали теорию зародышевых листков для позвоночных

– Выдвинул теорию происхождения многоклеточных организмов от общего предка - гипотетического организма фагоцителлы

– Обосновывает наличие в прошлом предка многоклеточных - фагоцителлы и предлагает считать его живой моделью многоклеточное животное - трихоплакса

– Обосновали биологический закон «Онтогенез есть краткое повторение филогенеза»

– Утверждал, что многие органы многофункциональны; в новых условиях среды одна из второстепенных функций может стать более важной и заменить прежнюю главную функцию органа

– Выдвинул гипотезу возникновения билатеральной симметрии живых организмов

7. Назовите известные вам естественные науки, составляющие биологию. Какие из них возникли в конце XX в.?

На границах смежных дисциплин возникали новые биологические направления: вирусология, биохимия, биофизика, биогеография, молекулярная биология, космическая биология и многие другие. Широкое внедрение математики в биологию вызвало рождение биометрии. Успехи экологии, а также всё более актуальные проблемы охраны природы способствовали развитию экологического подхода в большинстве отраслей биологии. На рубеже XX и XXI вв. с огромной скоростью начала развиваться биотехнология - направление, которому, несомненно, принадлежит будущее.

Подумайте! Вспомните!

1. Проанализируйте изменения, произошедшие в науке в XVII-XVIII вв. Какие возможности они открыли перед учёными?

Новую эру в развитии биологии ознаменовало изобретение в конце XVI в. микроскопа. Уже в середине XVII в. была открыта клетка, а позднее обнаружен мир микроскопических существ - простейших и бактерий, изучено развитие насекомых и принципиальное строение сперматозоидов. В XVIII в. шведский натуралист Карл Линней (1707-1778) предложил систему классификации живой природы и ввёл бинарную (двойную) номенклатуру для наименования видов. Карл Эрнст Бэр (Карл Максимович Бэр) (1792-1876), профессор Петербургской медико-хирургической академии, изучая внутриутробное развитие, установил, что зародыши всех животных на ранних этапах развития схожи, сформулировал закон зародышевого сходства и вошёл в историю науки как основатель эмбриологии. Первым биологом, который попытался создать стройную и целостную теорию эволюции живого мира, стал французский учёный Жан Батист Ламарк (1774-1829). Палеонтологию, науку об ископаемых животных и растениях, создал французский зоолог Жорж Кювье (1769-1832). Огромную роль в понимании единства органического мира сыграла клеточная теория зоолога Теодора Шванна (1810-1882) и ботаника Маттиаса Якоба Шлейдена (1804-1881).

2. Как вы понимаете выражение «прикладная биология»?

4. Проанализируйте материал параграфа. Составьте хронологическую таблицу крупных достижений в области биологии. Какие страны в какие временные периоды были основными «поставщиками» новых идей и открытий? Сделайте вывод о связи между развитием науки и другими характеристиками государства и общества.

Страны, в которых произошли основные биологические открытия относятся к развитым и активно развивающимся странам.

5. Приведите примеры современных дисциплин, возникших на стыке биологии и других наук, не упомянутые в параграфе. Что является предметом их изучения? Попробуйте предположить, какие разделы биологии могут возникнуть в будущем.

Примеры современных дисциплин, возникших на стыке биологии и других наук: палеобиология, биомедицина, социобиология, психобиология, бионика, физиология труда, радиобиология.

Разделы биологии могут возникнуть в будущем: биопрограммирование, ИТ-медицина, биоэтика, биоинформатика, биотехнология.

6. Обобщите информацию о системе биологических наук и представьте её в виде сложной иерархической схемы. Сравните схему, созданную вами, с результатами, которые получились у ваших одноклассников. Одинаковы ли ваши схемы? Если нет, объясните, в чём их принципиальные отличия.

1) Человечество не может существовать без живой природы. Отсюда жизненно необходимо сохранять ее

2) Биология возникла в связи с решением очень важных для людей проблем.

3) Одной из них всегда было более глубокое постижение процессов в живой природе, связанных с получением пищевых продуктов, т.е. знание особенностей жизни растений и животных, их изменение под воздействием человека, способов получения надежного и все более богатого урожая.

4) Человек – продукт развития живой природы. Все процессы нашей жизнедеятельности подобны тем, которые происходят в природе. И поэтому глубокое понимание биологических процессов служит научным фундаментом медицины.

5) Появление сознания, означающее гигантский шаг вперед в самопознании материи, тоже не может быть понято без глубоких исследований живой природы, по крайней мере, в 2-х направлениях – возникновение и развитие мозга как органа мышления (до сих пор загадка мышления остается неразрешенной) и возникновение социальности, общественного образа жизни.

6) Живая природа является источником многих необходимых для человечества материалов и продуктов. Нужно знать их свойства, чтобы правильно использовать, знать, где искать их в природе, как получать.

7) Та вода, которую мы пьем, точнее - чистота этой воды, ее качество тоже определяется в первую очередь живой природой. Наши очистные сооружения лишь завершают тот огромный процесс, который незримо для нас происходит в природе: вода в почве или водоеме многократно проходит через тела мириадов беспозвоночных, фильтруется ими и, освобождаясь от органических и неорганических остатков, становится такой, какой мы знаем ее в реках, озерах и ключах.

8) Проблема качества воздуха и воды – одна из экологических проблем, а экология – биологическая дисциплина, хотя современная экология давно перестала быть только ею и включает в себя много самостоятельных разделов, зачастую принадлежащих к разным научным дисциплинам.

9) В результате освоения человеком всей поверхности планеты, развития сельского хозяйства, промышленности, вырубки лесов, загрязнения материков и океанов все большее число видов растений, грибов, животных исчезает с лица Земли. Исчезнувший вид восстановить невозможно. Он является продуктом миллионов лет эволюции и обладает уникальным генофондом.

10) В данный момент особенно быстро развиваются молекулярная биология, биотехнология и генетика.

8. Организационный проект. Выберите важное событие в истории биологии, годовщина которого приходится на текущий или следующий год. Разработайте программу вечера (конкурса, викторины), посвящённого этому событию.

Викторина:

– Разделение на группы

– Вступительное слово – описание события, историческая справка события, ученого

– Придумать название команд (по теме викторины)

– 1 раунд – простой: например, закончить предложение: Защитная реакция растений на изменение длины светового дня (листопад).

– 2 раунд – двойной: например, найди пару.

– 3 раунд – сложный: например, изобразить схему процесса, нарисовать явление.

Развитие биологической науки.

Современная биология представляет собой комплекс наук, изучающих живую природу как особую форму движения материи, законы ее существования и развития. В настоящее время биология характеризуется высочайшей специализацией составляющих ее дисциплин и одновременно тесным их взаимодействием.

В процессе обобщения результатов биологических исследований формируется биологическая картина мира как система фактов, понятий, идей, концепций о строении, функционировании, развитии и самовоспроизведении живых систем. Интеграция наук помогает в решении самых сложных, синтетических по своей природе проблем.

Жирафы. Ламарк.

В результате объединения научных дисциплин произошло интенсивное обогащение биологии фактическим материалом и новыми теориями.

Кроме классических наук биологического цикла (физиология, анатомия, морфология, ботаника, зоология и др.) появился целый ряд молодых наук, которые изучают глубинные, физико-химические основы живого (например, биохимия).

Прогрессивное развитие биологии невозможно без связи с другими, небиологическими науками. Так, например, без знания физики невозможно понять закономерности работы нервной системы организма, без знания химии - разобраться в многообразии процессов, происходящих внутри клетки, без математики - грамотно обработать результаты биологических исследований и т. д. В настоящее время выделяют три направления в биологии:классическая,эволюционная,физико-химическая.

Фундамент современной биологии заложен учеными далекого прошлого.

Наука в современном понимании этого слова сформировалась в XVII веке, когда в нее повсеместно был введен научный метод. Однако некоторые фундаментальные представления о живой природе родились гораздо раньше.

Гиппократ (460 -370 до н.э.) основоположник медицины, дал первое подробное описание строения человека и животных, указал на роль среды и наследственности в возникновении болезней.

Аристотель (384-322 гг. до н. э.) по праву считается «отцом зоологии». Он изучал не только видовое разнообразие животных, их внешний облик, повадки, но и достаточно детально исследовал внутреннее строение животного организма. При этом он анатомировал животных. Итогом многоаспектных исследований явилось открытие Аристотелем третьего века у птиц, рудиментарных глаз у крота, звуковых органов сверчка. Тщательно изучал Аристотель развитие зародышей. Им лично описано более 500 видов животных, создана первая в мире классификация животных.

Аристотель дал первое определение жизни, понимая под ней «всякое питание, рост и упадок тела, имеющие основания в нем самом». Ученый впервые выдвинул принцип «лестницы существ», в соответствии с которым представители различных систематических групп животных выстроены в порядке возрастания сложности. На самой верхней ступени этой лестницы находится человек, несколько ниже - «живородящие» (то есть млекопитающие), а на самой нижней ступени находятся «черепокожие» (то есть брюхоногие и двустворчатые моллюски).

Прогрессивные взгляды Аристотеля намного опередили свое время, однако и он не смог избежать некоторых наивных представлений о живой природе. В этом проявилось влияние на личность той эпохи, в которой она существует. Аристотель считал, что рыбы и моллюски могут самозарождаться из морского ила, а черви - из гниющего вещества. Он также был сторонником идеи «изначальной целесообразности», якобы присущей всем живым существам. Наблюдая природу в разных ее проявлениях, Аристотель, однако, не имел представления о целенаправленном научном эксперименте. В своих научных трудах он практически не применял математики, без которой исследования последних столетий просто немыслимы. Однако несомненно, что вклад Аристотеля в развитие представлений о живой природе был огромен и создал прочный фундамент для успешного и последовательного формирования впоследствии биологической картины мира.

Клавдий Гален (130-200 гг. н. э.) ввел в практику биологического познания физиологический эксперимент на живых подопытных животных Именно он впервые и достаточно убедительно для того времени доказал роль нервов как проводников неких сигналов, идущих к рабочим органам. В его исследованиях были установлены функции спинного и головного мозга. Галену удалось доказать ошибочность некоторых существовавших в то время представлений о жизнедеятельности живых организмов. Именно он развеял миф о том, что артерии якобы служат для проведения воздуха внутри организма. В то же время Гален ошибочно полагал, что вены и артерии - это две независимые системы, а сердце человека - это смеситель артериальной и венозной крови.

Исследования Аристотеля, Галена и многих других ученых античного этапа развития биологии легли в основу натурфилософских представлений, сущность которых можно изложить следующим образом:

1.Все живые и неживые тела построены в общем из одних и тех же элементов. 2.Живое отличается от неживого целесообразностью своего устройства, гармонией работы всех органов. 3.Любой природный объект в большей или меньшей степени обладает душой. 4.Вселение души непрерывно порождает организмы из гниющего ила, тины, грязи и т. д.

Уже в последний период античности, то есть в эпоху упадка Римской империи, естественнонаучные исследования практически прекратились. На протяжении всего средневековья в Европе естественные науки не развивались, так как любые формы изучения живой природы преследовались и могли стоить непокорному жизни.

Расцвет науки и искусства в эпоху Возрождения.

Интересно, что эти две сферы человеческого самовыражения тесно переплетаются друг с другом. История знает немало примеров, когда талантливая или гениальная личность удивительно продуктивно творит и в области науки, и в области искусства. Ярким примером такой личности является

Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.). Мы знаем его как гениального художника, но его вклад в развитие естественных наук известен большинству людей в гораздо меньшей степени.Леонардо да Винчи впервые и с присущей ему гениальностью сделал точные изображения мускулов, костей, кровеносных сосудов человеческого тела. По существу, это был первый профессионально выполненный атлас анатомии человека.

Изображение зародышей.

Продолжительное время после смерти Леонардо выполненные им иллюстрации частей человеческого тела с успехом использовались для обучения врачей и будущих ученых, и даже в наше время они имеют не только чисто исторический интерес.

Удивительные многообразие и глубина интересов и склонностей Леонардо да Винчи позволили ему открыть явление гомологии у животных (гомологичные, например, крыло птицы и плавник кита), перистальтику кишечника, достаточно глубоко для того времени исследовать функции отдельных частей нервной системы, правильно понять сущность обмена веществ в организме. Он был одним из первых палеонтологов и считал, что Земля изменяется под действием геологических процессов.

Дальнейшее развитие естественнонаучных представлений связано с именем Андреаса Везалия (1514-1564 гг.), жившего в Брюсселе. Итогом его научного труда явился выход в 1543 году семи книг под общим названием «О строении человеческого тела».

Андреас Везалий получил фундаментальное медицинское образование в Париже. Длительное время он вскрывал и тщательно изучал человеческие трупы, принесенные с кладбищ. Именно он впервые обнаружил клапаны на стенках вен человека, а также исправил около 200 ошибок, в свое время допущенных Галеном. Признание заслуг Везалия коллегами пришло быстро: уже в возрасте 23 лет он был удостоен докторской степени и кафедры, читал лекции в качестве профессора хирургии. Свои лекции он сопровождал вскрытиями, гармонично сочетая при этом теоретические и практические аспекты медицины. Андреас Везалий создал таблицы по анатомии человека, а также впервые изготовил полный его скелет, скрепив кости проволокой. Выдающиеся заслуги Везалия позволяют признать его основоположником современной анатомии.

Английский врач Уильям Гарвей (1578-1657 гг.) выпустил книгу «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» (1628). Заслугой Гарвея, в частности, является то, что именно он экспериментально доказал наличие замкнутого круга кровообращения у человека, частями которого являются артерии и вены, а сердце - насосом. Уильям Гарвей впервые серьезно применил математику в биологии. Он вычислил количество крови, проходящее через сердце за один час. Получилась величина, сравнимая с весом человека. В конце жизни Гарвей был признан всеми врачами, в том числе даже своими первоначальными критиками и врагами.

Развитие методов биологического исследования тесно связано с историей изучения клеточного строения организмов и в первую очередь - с развитием микроскопической техники. Первый, кто понял и оценил огромное значение микроскопа, был английский физик и ботаник Роберт Гук (1635-1703 гг.). Именно он впервые применил микроскоп для исследования растительных и животных тканей.

Первое изображение живой клетки.

Изучая срез, приготовленный из пробки и сердцевины бузины, Р. Гук заметил, что в их состав входит множество мелких образований, похожих по форме на ячейки пчелиных сот. Это были клетки растительного организма (точнее - оболочки растительных клеток). Ввел термин «клетка».

Антони ван Левенгуком (1632-1723 гг.) Микроскоп, усовершенствованный знаменитым голландским исследователем позволил увидеть живые клетки при увеличении в 270 раз. Левенгук впервые рассмотрел эритроциты и сперматозоиды, обнаружил в капле воды разнообразных простейших животных, многих из них он зарисовал с натуры.

Важным этапом развития биологической науки стал период поиска системы в мире живого. В конце XVIII века возникла необходимость систематизировать накопленный фактический материал о живых организмах, появилась потребность в классификации живых существ. Становление систематики связано с именем шведского ученого Карла Линнея (1707-1778 гг.). Основные итоги его деятельности изложены в работах «Система природы» и «Философия ботаники». Он осуществил классификацию животных и растений на соподчиненные группы, ввел бинарную (двойную) систему названий биологических видов.

В основе деления растений на систематические группы лежало изучение их различий в генеративных органах (то есть в органах, отвечающих за половое размножение). Линней выделил 24 класса растений, причем первые 13 классов отличались друг от друга только по количеству тычинок. Ему удалось также выделить 67 порядков у растений, но интересно, что он при этом нередко ссылался на интуицию и «инстинкт натуралиста».

Линней искал только сходство, но не родство между видами, так как не верил в возможность эволюции. В основу классификации животных Линней положил строение кровеносной и дыхательной систем. Он выделил 6 классов животных: млекопитающие, птицы, гады (в современной трактовке - земноводные и пресмыкающиеся), рыбы, насекомые, черви. К классу червей Линней ошибочно отнес одноклеточных, губок, кишечнополостных, моллюсков, иглокожих.

Несмотря на ошибки, допущенные К. Линнеем, очевиден его гигантский вклад в развитие биологической науки. Он упорядочил представления о многообразии животного и растительного мира, вызвал своими работами интерес к систематике в научном мире, лично впервые описал около 10 000 видов растений и 4200 видов животных, внес много нового в концепцию биологического вида.

Систематика К. Линнея

Жизненный путь К. Линнея был необычен. Его отец был бедным сельским пастором. Возможно, под влиянием отца у Линнея началось формирование философских взглядов, соответствующих господствовавшим в то время метафизическим представлениям. Их суть сводилась к тому, что живая природа возникла в результате творческого акта, биологические виды неизменны, для всех живых существ характерна изначальная целесообразность.

В школе К. Линней считался одним из самых неспособных учеников, потому что мысли его были далеки от душного класса. С раннего детства мальчика околдовал загадочный мир цветов, которым он посвящал очень много времени. По физике и математике оценки у Кар¬ла были хорошие, но знание латыни, греческого и древнегреческого языков исключительно плохим. Многие учителя и одноклассники относились к Карлу с иронией из-за его нелепого увлечения.

К. Линней закончил гимназию с любопытной характеристикой, написанной в совершенно непривычном для нас стиле. Вот один из ее фрагментов. «Гимназист подобен дереву. Случается иногда, хотя редко, что дикая природа дерева, несмотря ни на какие заботы, не поддается культуре. Но, пересаженное в другую почву, дерево облагораживается и приносит хорошие плоды. Только в этой надежде юноша отпускается в университет» где, может быть, он попадет в климат, благоприятный его развитию». Карл поступает в университет, но на обучение катастрофически не хватает денег. Вскоре умирает мать, тяжело болеет отец. Карл собирается бросить обучение, но ему помогает женитьба. Карл просит у будущего тестя денег взаймы и едет в Голландию, чтобы получить степень доктора наук. По возвращении на родину Линней опять испытывает безденежье. Он издает «Систему природы» на деньги друзей. В дальнейшем Линней был избран президентом Шведской академии, стал главой кафедры в родном университете, а впоследствии - ректором, получил орден Полярной Звезды и дворянский титул. До конца своей жизни Карл Линней работал с полной самоотдачей. В его завещании было несколько пунктов. Не выполнен был только один из них - не присылать соболезнований.

Задачи современной биологичесой науки.

Изучение

Строения и закономерностей функционирования организмов;

Многообразия жизни;

Процессов индивидуального и исторического развития;

Характера взаимодействия организмов и среды обитания;

Наследственности и из¬менчивости.

В настоящее время знания в области эмбриологии, микробиологии, палеонтологии, биогеографии, биокибернетики, молекулярной биологии, генетики, экологии стали показателем общей культуры человека. Эволюционное учение, представления о развитии органического мира и происхождении человека, основы экологии и учения о биосфере, цитология, закономерности индивидуального развития организмов, основы генетики и селекции являются предметом изучения комплексной науки общей биологии.

История развития биологической науки.

| Период | Ученые-биологи | Изучаемые проблемы и достижения |

| Древние века (античность) | Аристотель, Гай Плиний Старший, Клавдий Гален | Изучение видового разнообразия, внешнего облика, повадок, внутреннего строения животных. Первые представления о классификации организмов. Разработка методики физиологических опытов, изучение функций нервной системы |

| XV - XVII | Л.да Винчи, А.Визалий, У. Гарвей | Изучение строения тела человека, развитие представлений о физиологии нервной системы и обмене веществ у человека и животных. Первые попытки использования математики для характеристики биологических явлений |

| XVII - XVIII | Р. Гук, М. Мальпиги, А. Левенгук, Дж. Рей, К. Линней | Открытие и изучение клеточного строения растений, мира одноклеточных организмов, эритроцитов, сперматозоидов.

Формирование представлений о биологическом виде, создание классификации органического мира |