Цитология - наука, изучающая клетку. многообразие клеток.клеточная теория. Клеточный уровень

На клеточном уровне организации основной структурной и функциональной единицей всех живых организмов является клетка. На клеточном уровне так же, как и на молекулярно-генетическом, отмечается однотипность всех живых организмов. У всех организмов только на клеточном уровне возможны биосинтез и реализация наследственной информации. Клеточный уровень у одноклеточных организмов совпадает с организменным. История жизни на нашей планете начиналась с этого уровня организации.

Сегодня наукой точно установлено, что наименьшей самостоятельной единицей строения, функционирования и развития живого организма является клетка.

Клетка представляет собой элементарную биологическую систему, способную к самообновлению, самовоспроизведению и развитию, т.е. наделена всеми признаками живого организма.

Клеточные структуры лежат в основе строения любого живого организма, каким бы многообразным и сложным ни представлялось его строение. Наука, изучающая живую клетку, называется цитологией. Она изучает строение клеток, их функционирование как элементарных живых систем, исследует функции отдельных клеточных компонентов, процесс воспроизводства клеток, приспособление их к условиям среды и др. Также цитология изучает особенности специализированных клеток, становление их особых функций и развитие специфических клеточных структур. Таким образом, современная цитология может быть названа физиологией клетки. Успехи современной цитологии неразрывно связаны с достижениями биохимии, биофизики, молекулярной биологии и генетики.

В основе цитологии лежит утверждение, что все живые организмы (животные, растения, бактерии) состоят из клеток и продуктов их жизнедеятельности. Новые клетки образуются путем деления существовавших ранее клеток. Все клетки сходны по химическому составу и обмену веществ. Активность организма как целого слагается из активности и взаимодействия отдельных клеток.

Открытие существования клеток произошло в конце XVII в., когда был изобретен микроскоп. Впервые клетка была описана английским ученым Р. Гуком в 1665 г., когда он рассматривал кусочек пробки. Поскольку его микроскоп был не очень совершенным, то, что он увидел, было на самом деле стенками отмерших клеток. Потребовалось почти двести лет, чтобы биологи поняли, что главную роль играют не стенки клетки, а ее внутреннее содержимое. Среди создателей клеточной теории следует также назвать А. Левенгука, показавшего, что ткани многих растительных

организмов построены из клеток. Он же описал эритроциты, одноклеточные организмы и бактерии. Правда, Левенгук, как и другие исследователи XVII в., видел в клетке лишь оболочку, заключавшую в себе полость.

Значительное продвижение в изучении клеток произошло в начале XIX в., когда на них стали смотреть как на индивидуумы, обладающие жизненными свойствами. В 1830-е гг. было открыто и описано клеточное ядро, что привлекло внимание ученых к содержимому клетки. Тогда же удалось увидеть деление растительных клеток. На основе этих исследований и была создана клеточная теория, ставшая величайшим событием в биологии XIX в. Именно клеточная теория дала решающие доказательства единства всей живой природы, послужила фундаментом для развития эмбриологии, гистологии, физиологии, теории эволюции, а также понимания индивидуального развития организмов.

Мощный толчок цитология получила с созданием генетики и молекулярной биологии. После этого были открыты новые компоненты, или органеллы, клетки - мембрана, рибосомы, лизосомы и др.

По современным представлениям, клетки могут существовать как самостоятельные организмы (например, простейшие), так и в составе многоклеточных организмов, где есть половые клетки, служащие для размножения, и соматические клетки (клетки тела). Соматические клетки различаются по строению и функциям - существуют нервные, костные, мышечные, секреторные клетки. Размеры клеток могут варьироваться от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса в скорлупе). Живой организм образован миллиардами разнообразных клеток (до 10 15), форма которых может быть самой причудливой (паук, звезда, снежинка и пр.).

Установлено, что несмотря на большое разнообразие клеток и выполняемых ими функций, клетки всех живых организмов сходны по химическому составу: особенно велико в них содержание водорода, кислорода, углерода и азота (эти химические элементы составляют более 98% всего содержимого клетки); 2% приходится на примерно 50 других химических элементов.

Клетки живых организмов содержат неорганические вещества - воду (в среднем до 80%) и минеральные соли, а также органические соединения: 90% сухой массы клетки приходится на биополимеры - белки, нуклеиновые кислоты, углеводы и липиды. И, наконец, научно доказано, что все клетки состоят из трех основных частей:

1) плазматической мембраны, контролирующей переход веществ из окружающей среды в клетку и обратно;

2) цитоплазмы с разнообразной структурой;

3) клеточного ядра, в котором содержится генетическая информация.

Кроме того, все животные и некоторые растительные клетки содержат центриоли - цилиндрические структуры, образующие клеточные центры. У растительных клеток также есть клеточная стенка (оболочка) и пластиды - специализированные структуры клеток, часто содержащие пигмент, от которого зависит окраска клетки.

Клеточная мембрана состоит из двух слоев молекул жироподоб-ных веществ, между которыми находятся молекулы белков. Мембрана поддерживает нормальную концентрацию солей внутри клетки. При повреждении мембраны клетка погибает.

Цитоплазма представляет собой водно-солевой раствор с растворенными и взвешенными в нем ферментами и другими веществами. В цитоплазме располагаются органеллы - маленькие органы, отграниченные от содержимого цитоплазмы собственными мембранами. Среди них - митохондрии - мешковидные образования с дыхательными ферментами, в которых высвобождается энергия. Также в цитоплазме располагаются рибосомы, состоящие из белка и РНК, с помощью которых осуществляется биосинтез белка в клетке. Эн-доплазматическая сеть - это общая внутриклеточная циркуляционная система, по каналам которой осуществляется транспорт веществ, а на мембранах каналов находятся ферменты, обеспечивающие жизнедеятельность клетки. Важную роль в клетке играет клеточный центр, состоящий из двух центриолей. С него начинается процесс деления клетки.

Важнейшей частью всех клеток (кроме бактерий) является ядро, в котором находятся хромосомы - длинные нитевидные тельца, состоящие из ДНК и присоединенного к ней белка. Ядро хранит и воспроизводит генетическую информацию, а также регулирует процессы обмена веществ в клетке.

Клетки размножаются путем деления исходной клетки на две дочерние. При этом дочерним клеткам передается полный набор хромосом, несущих генетическую информацию, поэтому перед делением число хромосом удваивается. Такое деление клеток, обеспечивающее одинаковое распределение генетического материала между дочерними клетками, называется митозом.

Многоклеточные организмы также развиваются из одной клетки - яйца. Однако в процессе эмбриогенеза клетки видоизменяются. Это приводит к появлению множества разных клеток - мышечных, нервных, кровяных и т.д. Разные клетки синтезируют разные белки. Тем не менее, каждая клетка многоклеточного организма несет в себе полный набор генетической информации для построения всех белков, необходимых для организма.

В зависимости от типа клеток все организмы делятся на д в е группы:

1) прокариоты - клетки, лишенные ядра. В них молекулы ДНК не окружены ядерной мембраной и не организованы в хромосомы. К прокариотам относятся бактерии;

2) эукариоты - клетки, содержащие ядра. Кроме того, в них есть митохондрии - органеллы, в которых идет процесс окисления. К эукариотам относятся простейшие, грибы, растения и животные, поэтому они могут быть одноклеточными и многоклеточными.

Таким образом, между прокариотами и эукариотами есть существенные отличия в структуре и функционировании генетического аппарата, клеточных стенок и мембранных систем, синтезе белка и т.д. Предполагается, что первыми организмами, появившимися на Земле, были прокариоты. Так считалось до 1960-х гг., когда углубленное изучение клетки привело к открытию архебактерий, строение которых сходно как с прокариотами, так и с эукариотами. Вопрос о том, какие одноклеточные организмы являются более древними, о возможности существования некой первоклетки, из которой потом появились все три эволюционные линии, до сих пор остается открытым.

Изучая живую клетку, ученые обратили внимание на существование двух основных типов ее питания, что позволило все организмы по способу питания разделить на д в а вида:

1) автотрофные организмы - организмы, не нуждающиеся в органической пище и могущие осуществлять жизнедеятельность за счет ассимиляции углекислоты (бактерии) или фотосинтеза (растения), т.е. автотрофы сами производят необходимые им питательные вещества;

2) гетеротрофные организмы - это все организмы, которые не могут обходиться без органической пищи.

Позднее были уточнены такие важные факторы, как способность организмов синтезировать необходимые вещества (витамины, гормоны и т.д.) и обеспечивать себя энергией, зависимость от экологической среды и др. Таким образом, сложный и дифференцированный характер трофических связей свидетельствует о необходимости системного подхода к изучению жизни и на онтогенетическом уровне. Так была сформулирована концепция функциональной системности П.К. Анохина, в соответствии с которой в одноклеточных и многоклеточных организмах согласованно функционируют различные компоненты систем. При этом отдельные компоненты содействуют и способствуют согласованному функционированию других, обеспечивая тем самым единство и целостность в осуществлении процессов жизнедеятельности всего организма. Функциональная системность также проявляется в том, что процессы на низших уровнях организуются функциональными связями на высших уровнях организации. Особенно заметно функциональная системность проявляется у многоклеточных организмов.

Итак, уже на первых занятиях мы с вами познакомились с оп-ределением живого и выделили основные уровни его организа-ции. Клетка занимает довольно высокий уровень в иерархии живых систем, потому что без изучения клеточного уровня, без учета биологического поведения клетки и ее взаимодействия нельзя понять живое.

Представление о том, что клетка — это структурная и функцио-нальная единица всех живых организмов, известное как клеточная теория, сложилось постепенно в XIX веке. Но на осно-вании каких данных ученые утверждают, что клетка — своего рода общий знаменатель всех живых систем?

- Понятие о цитологии.

Клетка — это удивительный и загадочный мир, который существует в каждом организме.

Наука, изучающая клетки, называется цитологией. Цитоло-гия исследует состав, строение, функции клеток у многоклеточ-ных и одноклеточных организмов.

Наука, исследующая клетку, ведет свою историю с середины XIX в., но корни ее уходят в XVII в. Развитие знаний о клетке во многом связано с усовершенствованием технических устройств, позволяющих ее рассмотреть и изучить. Понять жизнь клетки помогли работы ученых - цитологов, исследующих строение и жизнедеятельность клетки. В тайны клеточного строения человек смог проникнуть только благодаря изобретению в конце XVI столетия микроскопа.

II. Изучение нового материала.

1. Краткая история изучения клетки.

Изготовленный голландцем Хансом Янсеном 1590 г. оптический прибор состоял из трубы, прикрепленной подставке и имеющей два увеличительных стекла. В 1665 г. англиский естествоиспытатель Роберт Гук опубликовал книгу «Микрография, или Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанные посредством увеличительных стекол», где были помещены рисунки того, что он увидел под уже усовершенствованным им микроскопом. В их числе был и срез древесной коры, при увеличении напоминающий пчелиные соты. Описывая увиденное Гук использовал слово «cell», что по-английски означает «ячейк «камера», «келья». Этот термин закрепился в науке, а на русск.зык был переведен как «клетка», хотя ученый наблюдал не сами клетки, а их клеточные стенки и ошибочно полагал, что это и ее живое вещество.

Современник Р. Гука, голландец Антонии ван Левенгук, который прославился созданием линз, дававших увеличение в 100-300 р открыл мир одноклеточных форм, бактерий, клеток крови лягушки Описания этих «анималькусов» («зверушек») снискали голланд мировую известность, пробудили интерес к изучению живого микромира.

Благодаря дальнейшему усовершенствованию микроскопа к середине XIX века было собрано и опубликовано много новых описаний и рисунков различных тканей. В 1831 г. шотландским ботаником Робертом Броуном было впервые описано ядро в растительн клетках. В 1838 г. немецкий ботаник Маттиас Шлейден пришел выводу, что ткани растений состоят из клеток. В 1839 г. немецк физиолог Теодор Шванн опубликовал ставшее впоследствии знаменитым сочинение «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений», в котором сформулировал вывод о том, что клетка является структурной и функциональн единицей живых организмов. Подобное представление, известно как клеточная теория, получило название теории Шванна - Шлейдена. Ее основными положениями являются следующие:

1) всем животным и растениям свойственно клеточное строение

2) растут и развиваются растения и животные путем клеткообразования - возникновения новых клеток;

3) клетка является самой маленькой единицей живого, а целый организм — совокупностью клеток. Каждая клетка в определённых границах есть индивидум, некое самостоятельное целое. Но эти индивидумы действуют совместно, так, что возникает гармоничное целое. Все ткани состоят из клеток.

Однако М. Шлейден и Т. Шванн ошибочно считали, что клетки возникают путем новообразования из неклеточного первичного вещества.

Существенным дополнением клеточной теории было открытие еще в 1827 г. академиком Российской АН К.М. Бэром яйцеклетки млекопитающих. К.М.Бэр установил, что все организмы начина свое развитие с одной клетки (зиготы), представляющей собой оплодотворенное яйцо. Это открытие доказывает, что клетка является еще и единицей развития всех живых организмов.

Неметснкпй врач Рудольф Вирхов в 1855 г. опроверг ошибочное представление клеткообразования, сформулированное ранее в клеточной теории Шванна—Шлейдена. Своей знаменитой формулой (Оmnis. cellula е cellula» («всякая клетка из клетки»), ставшей одним из известных постулатов современной биологии, Р. Вирхов сформулировал важнейшее положение: каждая клетка может происходить только из другой клетки путем деления. Это привело к осознанию того факта, что рост и развитие организмов связаны с делением и дальнейшей дифференциацией с образованием тканей и органов

Клеточная теория в середине XIX века стала общепризнанной и послужила возникновению науки цитологии (от греч. «цитос» —клетка, «логос» — учение) — науки о клетке. Благодаря клеточной теории к началу XX века сформировалось представление об общности происхождения и единства всего живого.

2.Проверка заполнения таблицы «.Основные этапы развития «клеточной теории»

3.Продолжение изучения материала.

Клеточная теория сохранила свое значение и в настоящее время. Она дополнена многочисленными материалами о строении, функ-ции химическом составе и развитии клеток живых организмов различных царств. Современная клеточная теория включает в себя следующие положения:

1.Клетка — основная единица строения и развития всех живых организмов; это наименьшая единица живого (кроме вирусов); Вне клетки жизни нет.

2. Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны (гомологичны) по строению, химическому составу, процессам жизнедеятельности и обмену веществ;

3. Размножение клеток происходит путем их деления, и каждая новая летка образуется в результате деления исходной материнской клетки

4. Клеточное строение организмов - свидетельство того, что все живое имеет единое происхождение.

В дальнейшем, успехи изучения клетки связаны с усовершенствованием инструментов и развитием методов исследования. Усовершенствование светового микроскопа и методов исследования окраски клеток позволили выделить и описать не только ядро и цитоплазму клетки, но и многие другие заключенные в ней части — органеллы.

2. Многообразие клеток.

Клетки различаются по своей структуре, форме и функциям. Среди них есть свободноживущие клетки, которые ведут себя как самостоятельные организмы: добывают пищу, размножают-ся, передвигаются в окружающей среде, переживают неблаго-приятные условия.

У многоклеточного организма клетка является его частью. Из клеток образуются ткани и органы.

Размеры клеток варьируют от 0,1-0,25 мкм до 155 мм. Осо-бенно большое разнообразие наблюдается у эукариот.

Обычно у многоклеточных организмов разные клетки вы-полняют различные функции. Клетки, сходные по строению, объединенные межклеточным веществом и предназначенные для выполнения определенных (специализированных) функций в организме, образуют ткани.

Несмотря на большое разнообразие форм, клетки разных ти-пов обладают сходством в главных структурных и функцио-нальных особенностях. При этом процессы жизнедеятельности (дыхание, биосинтез, обмен веществ) идут в клетках независимо от того, являются ли они одноклеточными организмами или со-ставными частями многоклеточного организма.

Особенность клетки определяется специфичностью ее со-ставных компонентов, упорядоченностью происходящих в ней как в целостной живой системе процессов. Каждая живая клетка осуществляет все процессы, от которых зависит ее жизнь: по-глощает пищу, извлекает из нее энергию, избавляется от отхо-дов обмена веществ, поддерживает постоянство своего химиче-ского состава и воспроизводит саму себя. Поэтому клетка рас-сматривается как особая единица живой материи, как элемен-тарная живая система - биосистема клеточного уровня органи-зации жизни.

Из клеток состоят все живые существа - от одноклеточных до крупных растений, животных и человека. И у всех организ-мов клетки функционируют, с одной стороны, как самостоя-тельные биосистемы, а с другой, они взаимосвязаны как части целого.

Жизнь многоклеточного организма зависит от свойств и ра-боты его клеток, от их взаимодействия между собой. У сложных многоклеточных организмов (растений и животных, в том числе и человека) клетки организованы в ткани, ткани - в органы, ор-ганы - в системы органов. И каждая из этих систем представля-ет собой упорядоченную структуру, работающую на выполне-ние одной общей задачи - осуществление жизнедеятельности данного организма как целостности.

Лабораторная работа «Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной клеток».

Выполняется по инструкции учебника на с. 230.

III. Закрепление. 1. Доклады учащихся.

В настоящее время клетку изучают, применяя физические и химические методы исследования, новейшие приборы. О современных методах исследования клетки послушаем сообщения учащихся.

2. Выберите правильный ответ.

1.Какое из названных свойств принадлежит любой клетке:

1)способность к образованию гамет; 2)способность проводить нервный импульс;

3)способность сокращаться; 4)способность к обмену веществ.

2. С какой из областей знания в большей мере связано развитие клеточной теории в XIX—XX столетии:

1)с развитием микроскопии; 2)с развитием философии;

3)с развитием физики и химии; 4)с развитием всех указанных направлений.

3. Какое положение точнее указывает сущность клеточной теории:

1)все растительные организмы состоят из клеток;

2)все животные организмы состоят из клеток;

3)все, как низшие, так и высшие организмы состоят из клеток;

4)клетки всех организмов имеют одинаковое строение.

4. Сходство в строении растительных и животных клеток обнаружили:

1)Р. Гук и А. Левенгук; 2)Р. Броун;

3)М. Шлейден и Т. Шванн; 4)Р. Вирхов и К. Бэр.

5. Клеточное строение всех организмов свидетельствует:

1)о единстве живой и неживой природы;

2)о единстве химического состава клеток;

3)о единстве происхождения живых систем;

4)о сложности строения живых систем.

Домашнее задание: § 4., отвечать на вопросы

Все живые су-ще-ства, за ис-клю-че-ни-ем ви-ру-сов, со-сто-ят из кле-ток. Но для уче-ных про-шло-го кле-точ-ное стро-е-ние живых ор-га-низ-мов было не таким оче-вид-ным, как для нас с вами. Наука, изу-ча-ю-щая клет-ку,ци-то-ло-гия , сфор-ми-ро-ва-лась лишь к се-ре-дине XIX века. Без зна-ния о том, от-ку-да бе-рет-ся жизнь, что яв-ля-ет-ся ее мель-чай-шей еди-ни-цей, вплоть до Сред-не-ве-ко-вья по-яв-ля-лись тео-рии о том, на-при-мер, что ля-гуш-ки про-ис-хо-дят от грязи, а мыши за-рож-да-ют-ся в гряз-ном белье (рис. 2).

![]()

Рис. 2. Теории Средневековья ()

«Гряз-ное белье сред-не-ве-ко-вой науки» пер-вым «раз-во-ро-шил» в 1665 г. ан-глий-ский есте-ство-ис-пы-та-тель Ро-берт Гук (рис. 3).

Рис. 3. Роберт Гук ()

Он впер-вые рас-смот-рел и опи-сал обо-лоч-ки рас-ти-тель-ных кле-ток. А уже в 1674 г. его гол-ланд-ский кол-ле-га Ан-то-ни ван Ле-вен-гук (рис. 4) пер-вым раз-гля-дел под са-мо-дель-ным мик-ро-ско-пом неко-то-рых про-стей-ших и от-дель-ные клет-ки жи-вот-ных, такие как эрит-ро-ци-ты и спер-ма-то-зо-и-ды.

Рис. 4. Антони ван Левенгук ()

Ис-сле-до-ва-ния Ле-вен-гу-ка ка-за-лись со-вре-мен-ни-кам на-столь-ко фан-та-сти-че-ски-ми, что в 1676 году Лон-дон-ское ко-ро-лев-ское об-ще-ство, куда он от-сы-лал ре-зуль-та-ты своих ис-сле-до-ва-ний, очень силь-но в них за-со-мне-ва-лось. Су-ще-ство-ва-ние од-но-кле-точ-ных ор-га-низ-мов и кле-ток крови, на-при-мер, никак не укла-ды-ва-лось в рамки то-гдаш-ней науки.

Чтобы осмыс-лить ре-зуль-та-ты труда гол-ланд-ско-го уче-но-го, по-тре-бо-ва-лось несколь-ко веков. Толь-ко к се-ре-дине XIX в. немец-кий уче-ный Тео-дор Шванн, ос-но-вы-ва-ясь на тру-дах сво-е-го кол-ле-ги Ма-тти-а-са Шлей-де-на (рис. 5), сфор-му-ли-ро-вал ос-нов-ные по-ло-же-ния кле-точ-ной тео-рии, ко-то-рой мы поль-зу-ем-ся и по сей день.

Рис. 5. Теодор Шванн и Маттиас Шлейден ()

Шванн до-ка-зал, что клет-ки рас-те-ний и жи-вот-ных имеют общий прин-цип стро-е-ния, по-то-му что об-ра-зу-ют-ся оди-на-ко-вым спо-со-бом; все клет-ки са-мо-сто-я-тель-ны, а любой ор-га-низм - это со-во-куп-ность жиз-не-де-я-тель-но-сти от-дель-ных групп кле-ток (рис. 6).

Рис. 6. Эритроциты, деление клетки, молекула ДНК ()

Даль-ней-шие ис-сле-до-ва-ния уче-ных поз-во-ли-ли сфор-му-ли-ро-вать ос-нов-ные по-ло-же-ния со-вре-мен-ной кле-точ-ной тео-рии:

- Клет-ка - уни-вер-саль-ная струк-тур-ная еди-ни-ца жи-во-го.

- Клет-ки раз-мно-жа-ют-ся путем де-ле-ния (клет-ка от клет-ки).

- Клет-ки хра-нят, пе-ре-ра-ба-ты-ва-ют, ре-а-ли-зу-ют и пе-ре-да-ют на-след-ствен-ную ин-фор-ма-цию.

- Клет-ка - это са-мо-сто-я-тель-ная био-си-сте-ма, от-ра-жа-ю-щая опре-де-лен-ный струк-тур-ный уро-вень ор-га-ни-за-ции живой ма-те-рии.

- Мно-го-кле-точ-ные ор-га-низ-мы - это ком-плекс вза-и-мо-дей-ству-ю-щих си-стем раз-лич-ных кле-ток, обес-пе-чи-ва-ю-щих ор-га-низ-му рост, раз-ви-тие, обмен ве-ществ и энер-гии.

- Клет-ки всех ор-га-низ-мов сход-ны между собой по стро-е-нию, хи-ми-че-ско-му со-ста-ву и функ-ци-ям.

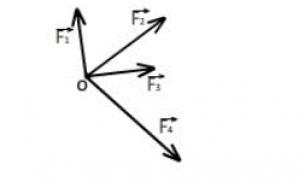

Клет-ки чрез-вы-чай-но раз-но-об-раз-ны. Они могут раз-ли-чать-ся по струк-ту-ре, форме и функ-ци-ям (рис. 7).

Рис. 7. Разнообразие клеток ()

Среди них есть сво-бод-но жи-ву-щие клет-ки, ко-то-рые ведут себя как особи по-пу-ля-ций и видов, как са-мо-сто-я-тель-ные ор-га-низ-мы. Их жиз-не-де-я-тель-ность за-ви-сит не толь-ко от того, как ра-бо-та-ют внут-ри-кле-точ-ные струк-ту-ры, ор-га-но-и-ды. Они сами вы-нуж-де-ны до-бы-вать себе пищу, пе-ре-ме-щать-ся в окру-жа-ю-щей среде, раз-мно-жать-ся, то есть дей-ство-вать как ма-лень-кие, но вполне са-мо-сто-я-тель-ные особи. Таких сво-бо-до-лю-би-вых од-но-кле-точ-ных очень много. Они вхо-дят во все цар-ства кле-точ-ной живой при-ро-ды и на-се-ля-ют все среды жизни на нашей пла-не-те. В мно-го-кле-точ-ном ор-га-низ-ме клет-ка яв-ля-ет-ся его ча-стью, из кле-ток об-ра-зу-ют-ся ткани и ор-га-ны.

Раз-ме-ры кле-ток могут быть очень раз-ны-ми - от одной де-ся-той мик-ро-на и до 15 сан-ти-мет-ров - таков раз-мер яйца стра-у-са, пред-став-ля-ю-ще-го собой одну клет-ку, а вес этой клет-ки - пол-то-ра ки-ло-грам-ма. И это да-ле-ко не пре-дел: яйца ди-но-зав-ров, к при-ме-ру, могли до-сти-гать в длину целых 45 сан-ти-мет-ров (рис. 8).

Рис. 8. Яйцо динозавра ()

Обыч-но у мно-го-кле-точ-ных ор-га-низ-мов раз-ные клет-ки вы-пол-ня-ют раз-лич-ные функ-ции. Клет-ки, сход-ные по стро-е-нию, рас-по-ло-жен-ные рядом, объ-еди-нен-ные меж-кле-точ-ным ве-ще-ством и пред-на-зна-чен-ные для вы-пол-не-ния опре-де-лен-ных функ-ций в ор-га-низ-ме, об-ра-зу-ют ткани (рис. 9).

Рис. 9. Образование ткани ()

Жизнь мно-го-кле-точ-но-го ор-га-низ-ма за-ви-сит от того, на-сколь-ко сла-жен-но ра-бо-та-ют клет-ки, вхо-дя-щие в его со-став. По-это-му клет-ки не кон-ку-ри-ру-ют между собой, на-про-тив, ко-опе-ра-ция и спе-ци-а-ли-за-ция их функ-ций поз-во-ля-ет ор-га-низ-му вы-жить в тех си-ту-а-ци-ях, в ко-то-рых оди-ноч-ные клет-ки не вы-жи-ва-ют. У слож-ных мно-го-кле-точ-ных ор-га-низ-мов - рас-те-ний, жи-вот-ных и че-ло-ве-ка - клет-ки ор-га-ни-зо-ва-ны в ткани, ткани - в ор-га-ны, ор-га-ны - в си-сте-мы ор-га-нов. И каж-дая из этих си-стем ра-бо-та-ет на то, чтобы обес-пе-чить су-ще-ство-ва-ние це-ло-му ор-га-низ-му.

Несмот-ря на все раз-но-об-ра-зие форм и раз-ме-ров, клет-ки раз-ных типов схожи между собой. Такие про-цес-сы, как ды-ха-ние, био-син-тез, обмен ве-ществ, идут в клет-ках неза-ви-си-мо от того, яв-ля-ют-ся ли они од-но-кле-точ-ны-ми ор-га-низ-ма-ми или вхо-дят в со-став мно-го-кле-точ-но-го су-ще-ства. Каж-дая клет-ка по-гло-ща-ет пищу, из-вле-ка-ет из нее энер-гию, из-бав-ля-ет-ся от от-хо-дов об-ме-на ве-ществ, под-дер-жи-ва-ет по-сто-ян-ство сво-е-го хи-ми-че-ско-го со-ста-ва и вос-про-из-во-дит саму себя, то есть осу-ществ-ля-ет все про-цес-сы, от ко-то-рых за-ви-сит ее жизнь.

Все это поз-во-ля-ет рас-смат-ри-вать клет-ку как осо-бую еди-ни-цу живой ма-те-рии, как эле-мен-тар-ную живую си-сте-му (рис. 10).

![]()

Рис. 10. Схематический рисунок клетки ()

Все живые су-ще-ства, от ин-фу-зо-рии до слона или кита, са-мо-го круп-но-го на се-го-дняш-ний день мле-ко-пи-та-ю-ще-го, со-сто-ят из кле-ток. Раз-ни-ца лишь в том, что ин-фу-зо-рии - са-мо-сто-я-тель-ные био-си-сте-мы, со-сто-я-щие из одной клет-ки, а клет-ки кита ор-га-ни-зо-ва-ны и вза-и-мо-свя-за-ны как части боль-шо-го 190-тон-но-го це-ло-го. Со-сто-я-ние всего ор-га-низ-ма за-ви-сит от того, как функ-ци-о-ни-ру-ют его части, то есть клет-ки.

Список литературы

- Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. - Дрофа, 2009.

- Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии. 9 класс: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений/ Под ред. проф. И.Н. Пономаревой. - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2005

- Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: Учебник для 9 класса, 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2002.

- Krugosvet.ru ().

- Uznaem-kak.ru ().

- Mewo.ru ().

Домашнее задание

- Что изучает цитология?

- Каковы основные положения клеточной теории?

- Чем различаются клетки?

1. Какие части обязательны для клеток всех живых организмов? Почему?

Для клеток всех живых организмов обязательно наличие плазматической мембраны, цитоплазмы, генетического аппарата (у ядерных организмов – в ядре, у доядерных - кольцевой молекулой ДНК (нуклеоид или бактериальная хромосома), которая располагается непосредственно в цитоплазме и не отделена от нее оболочкой) и органоидов (но их набор может отличаться у разных клеток). Обязательный органоид любых клеток – рибосома.

2. Вспомните, какая наука изучает строение и функции клеток.

Строение и функции клеток изучает наука цитология.

3. Что такое плазматическая мембрана, каково её значение?

Любая клетка имеет плазматическую мембрану (от латинского «мембрана» - кожица, плёнка). Она защищает внутреннее содержимое клетки от воздействий внешней среды. Выросты и складки на поверхности мембраны способствуют прочному соединению клеток между собой. Мембрана пронизана тончайшими канальцами. По канальцам мембраны осуществляется перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности клетки.

4. В чём сущность фагоцитоза? Объясните, почему фагоцитоз невозможен в растительной клетке.

Фагоцитоз (от греческого «фагео» - пожирать, «цитоз» - клетка) - поглощение клеткой крупных молекул органических веществ и даже целых клеток.

В этом процессе непосредственное участие принимает плазматическая мембрана. Путём фагоцитоза питаются многие простейшие. У позвоночных животных способность к фагоцитозу сохранили лишь некоторые клетки. Например, у человека это белые клетки крови - лейкоциты. Захватывая и «пожирая» болезнетворные микроорганизмы, они предохраняют нас от опасных инфекций.

В растительной клетке фагоцитоз не возможен, т.к. она покрыта плотной оболочкой, которая поддерживает постоянную форму клетки.

5. В чём состоит роль рибосом в организме?

Рибосомы обеспечивают сборку сложных молекул белков.

6. Как строение эндоплазматической сети связано с выполняемыми ею функциями?

Эндоплазматическая сеть представлена сетью многочисленных мелких канальцев и полостей, соединённых между собой. Такое строение позволяет ей связывать все части клетки между собой, участвовать в образовании и транспортировке различных органических веществ.

7. Прочитав текст на с. 7-8 объясните как связаны между собой аппарат Гольджи и лизосомы.

Лизосомы образуются в аппарате Гольджи.

8. Вспомнив свойства живого, объясните почему клетка не имеющая митохондрий и рибосом существовать не может.

Рибосомы осуществляют синтез белковых молекул. Энергия, необходимая для процессов жизнедеятельности, накапливается в митохондриях. Так, без белка и энергии не осуществлялся бы рост и развитие – важнейшее свойство живого. За счет этих процессов также осуществляется обмен веществ и энергии.

9. Клубень картофеля на свету зеленеет. С превращением каких органоидов в клетке это связано?

Это связано с преобразованием бесцветных пластид, в которых накапливаются запасные питательные вещества (например, крахмал в клубнях картофеля). Вместо них появляются зелёные пластиды, или хлоропласты, которые содержат пигмент хлорофилл, придающий клубням зелёный цвет.

10. Расскажите о значении клеточного ядра.

Важнейшая часть клетки - ядро. Обычно оно находится в центре клетки. Ядро содержит одно или несколько ядрышек. В ядре хранится наследственная информация о данной клетке и об организме в целом.

11. Что такое хромосомы? Какова их роль в клетке? Сколько хромосом у человека?

Хромосома - это нитевидная структура клеточного ядра, несущая генетическую информацию в молекулах нуклеиновой кислоты, которая становится видной при делении клетки.

Установлено, что все клетки тела животных и высших растений имеют двойной набор хромосом, его принято обозначать 2n. Исключение составляют только половые клетки, в которых набор хромосом одинарный, поэтому его обозначают одной буквой n. У человека 46 хромосом. В клетках хромосомы одинакового строения и размера образуют пары. Хромосомы одной пары называют гомологичными.

12. Составьте и заполните таблицу «Органоиды и их функции».

13. Составьте таблицу «Сравнение строения растительной и животной клеток» (работа в малых группах).

14. Почему вирусам для жизнедеятельности необходима клетка?

15. Спрогнозируйте, может ли марлевая повязка полностью защитить от вирусных инфекций, передаваемых воздушно-капельным путём и почему.

Ватно-марлевая повязка не является 100% средством защиты от вирусных инфекции, передающихся воздушно- капельным путем, защищает примерно процентов на 30, при этом она должна полностью закрывать органы дыхания и подбородок и не должна препятствовать дыханию. Конечно, она частично пропускает часть микробов и вирусов. Носить ее можно 3-4 часа, после чего она становится небезопасной для ношения, т. к. человек тоже дышит и что-то выделяет в маску.