Общая характеристика планет гигантов. Планеты-гиганты

К группе планет-гигантов (рис. 1) относят Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Все они отличаются не только большими размерами, но и массой. Также все очень быстро вращаются вокруг своей оси, поэтому слегка сплюснуты у полюсов. Из-за отдаленности от Солнца, на них преобладает низкая температура. У каждой планеты-гиганта есть много спутников. Самое важное отличие этих планет - это наличие колец, которые располагаются в плоскости планеты и представлены различными частицами, вращающимися вокруг планеты.

Еще одна особенность гигантов Солнечной системы состоит в том, что это планеты без поверхности, поскольку их атмосфера переходит в жидкое состояние. Внутри планеты находится сравнительно небольшое ядро, но даже оно гораздо больше любой из планет земной группы.

Если сравнить Землю с Юпитером (рис. 2), то он будет больше по объему в 1320 раз, а по массе тяжелее в 314 раз. Неудивительно, что он является самой большой планетой Солнечной системы, превосходя по массе не только Землю, а и все остальные планеты. Название планета получила в честь самого главного римского бога (рис. 3). На Юпитере имеются длинные полосы облаков. В верхнем слое атмосферы дуют ураганные ветры со скоростью, превышающей 500 км/час. Внутри Юпитера имеется плотное, каменное ядро. Планета имеет кольца, но они достаточно тонкие. Температура составляет -130°С, что связано с отдаленностью от Солнца. Долгое время ученые наблюдали за атмосферой Юпитера и заметили ураганные ветры, циклоны, но самый большой интерес вызывает большое красное пятно (рис. 4), за которым ученые наблюдают на протяжении трехсот лет: оно то уменьшается, то увеличивается, на некоторое время исчезает, затем появляется вновь. Исследователи полагают, что это гигантский атмосферный вихрь. Юпитер имеет около 65 спутников (рис. 5): Метида, Адрастея, Амалтея, Теба, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто (рис. 6), Леда, Лиситея, Элара, Ананке, Карме, Пасифе, Синопе и другие. Самым крупным спутником является Ганимед.

Сатурн (рис. 7) - это шестая планета от Солнца, названа в честь древнеримского бога - покровителя земледельцев (рис. 8). Сатурн располагается в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля. А по своему строению он очень напоминает Юпитер. Уникальность планеты заключается в том, что именно Сатурн имеет самые широкие кольца (рис. 9), их ширина достигает нескольких десятков тысяч километров, хотя в толщину они порой не более одного километра. Количество спутников, по самым современным данным, достигает 62. Температура на поверхности опускается ниже - 170°С.

|

|

|

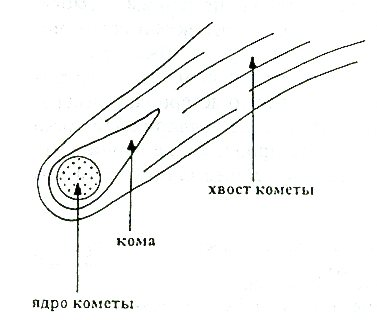

Уран (рис. 10) - это первая планета, которая была открыта в 1781 году с помощью телескопа Уильямом Гершелем, хотя вначале он перепутал ее с кометой. Позже было доказано, что Уран - самостоятельная планета. Из-за того, что планета окрашена в светло-голубой цвет, ее назвали в честь древнегреческого бога (рис. 11), олицетворявшего небо. По размерам Уран в 4 раза больше нашей Земли и в 15 раз массивнее. В основном состоит из Водорода (Н 2) и Гелия (Не), а в центре него находится каменное ядро. Температура на поверхности достигает - 200°С, а скорость ветров достигает 100 км/час. Удивительно для науки то, что ось вращения Урана практически лежит в плоскости ее орбиты. Уран описывают 9 колец, и 27 спутников вращаются вокруг него.

|

|

|

Нептун (рис. 12) - это восьмая планета Солнечной системы, которая была открыта только после изобретения телескопа и названа в честь бога воды (рис. 13). Независимо друг от друга два ученых - англичанин Джон Адамс и француз Урбен Леверье - предположили, что на орбиту вращения Урана влияет какое-то небесное тело, а проведенные расчеты указали место для поиска новой планеты. Так 23 сентября 1846 года в берлинской обсерватории Йоганн Галле открыл новую планету. Нептун и Уран походят друг на друга, потому что Нептун также состоит, в основном, из водорода и гелия, а температура на поверхности очень низка из-за удаленности от Солнца. По современным данным, Нептун имеет 13 спутников.

|

|

|

Мир достижений и открытий науки очень интересен и разнообразен. Что в себе скрывают планеты-карлики, в чем их характерные особенности и отличия от других небесных тел, мы узнаем на следующем уроке.

1. Мельчаков Л.Ф., Скатник М.Н. Природоведение: учеб. для 3,5 кл. сред. шк. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 1992. - 240 с.: ил.

2. Овчарова Е.Н. Природоведение 5. - М.: Ассоциация ХХI век.

3. Еськов К.Ю. и др. Природоведение 5 / Под ред. Вахрушева А.А. - М.: Баласс

1. Мельчаков Л.Ф., Скатник М.Н. Природоведение: учеб. для 3,5 кл. сред. шк. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 1992. - с. 155, задания и вопросы. 1, 2.

2. Дайте общую характеристику планетам-гигантам.

3. Почему Уран назван в честь бога неба?

4. * Сколько световых лет занял бы полет на Нептун? Подумайте над скоростью, с которой должна лететь космическая ракета.

Введение.

Солнечная система образовалась около 4,6 млрд. лет назад. Группа планет вместе с Солнцем и составляют Солнечную систему. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, которые со своими 57 спутниками обращаются вокруг массивной звезды по эллиптическим орбитам.

Солнце - центральное тело Солнечной системы - представляет собою горячий газовый шар. Оно в 750 раз превосходит по массе все остальные тела Солнечной системы вместе взятые. Именно поэтому всё в Солнечной системе можно приближенно считать вращающимся вокруг Солнца. Землю Солнце "перевешивает" в 330 тысяч раз.

Солнце - ближайшая к Земле звезда, оно - единственная из звёзд, чей видимый диск различим невооруженным глазом. Все остальные звёзды, удалённые от нас на световые года, даже при рассмотрении в самые мощные телескопы, не открывают никаких подробностей своих поверхностей. Свет от Солнца до нас доходит за восемь с третью минут. По одной из гипотез, именно вместе с Солнцем образовалась наша планетная система, Земля, а затем и жизнь на ней.

Как и все звёзды, Солнце родилось в сжавшейся газопылевой туманности. В центральной части температура на Солнце равна 15.000.000 К, а давление достигает сотни миллиардов атмосфер.

Все планеты условно разделены на две большие группы имеющие схожий химический состав, среднюю плотность и сопоставимые размеры.

Внутренняя или земная группа (расположенные ближе к Солнцу) - в нее входят Меркурий, Венера, Земля, Марс.

Внешняя группа (планеты- гиганты) - в нее входят Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планета Плутон, из-за своих особенностей ни входит, ни в одну из групп и рассматривается обособленно.

Меркурий

http://www.zvezdi-oriona.ru/pictures/131785/mercury_.gifМеркурий - самая маленькая планета земной группы и ближайшая к Солнцу из всех планет. На небосклоне Меркурий не отходит далеко от центрального светила - максимум на 29°. Виден он либо перед восходом Солнца (утренняя видимость), либо после захода (вечерняя видимость) и только вблизи (максимальных угловых удалений от Солнца). Но даже в эти периоды увидеть его не всегда можно из-за значительного наклона его орбиты к. Планета видна невооруженным глазом в виде серпа (различимого, конечно только в телескоп или бинокль). В периоды видимости блеск Меркурия составляет в максимуме около -1.

Общие сведения

Расстояние от Солнца - 0,39 а.е., экваториальный диаметр - 4, 8 тыс. км, в 0,4 земного, масса - 3,3. 1023 кг, 0,06 масс Земли. Период обращения вокруг Солнца - 88 дней. Название свое планета получила в честь бога тогровли.

История открытий

Весьма распространена легенда о том, что Коперник так и не смог за всю жизнь увидеть Меркурий, о чем очень сокрушался. И действительно, сделать это непросто. Что ж, по иронии судьбы в день рождения Коперник имел отличную возможность посмотреть на Меркурий: на тот день прошло лишь пять дней с элонгации планеты, вечером можно было ее видеть как звезду 0,8 величины. Через месяц с небольшим наступила прекрасная утренняя видимость Меркурия! В возрасте 4-х и 5-ти месяцев Коперник пропускает еще два периода видимости Меркурия, и.т.д - в первый год жизни Коперника (в Польше) Меркурий не сильно прятался.

Если перенестись в год его возвращения на родину после образовательных мытарств по Европе, в год 1503-й, то увидим, что Меркурий был доступен наблюдениям в январе, апреле, мае, августе, сентябре, ноябре. Наугад беря 1540-й год, видим, что и здесь можно было, при желании, в мае, а особенно в октябре не остаться без увиденного Меркурия. Поэтому, позволим себе усомниться в достоверности некоторых легенд.

В 1631 году впервые наблюдалось прохождение Меркурия по диску Солнца, предсказанное Кеплером. Копернику, кстати, таких возможностей представилось только две: в 1506-м и в 1536-м годах. И, если погода подкачала, может, об этом и сокрушался великий муж? Но... рано еще было тогда для таких наблюдений, их не умели предсказывать. Первое наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца произошло 7-го ноября 1631-го года, спустя 88 с половиной лет после смерти Коперника.

Только в 1965 году измерен период обращения планеты вокруг оси, раньше считалось, что она всегда повернута к Солнцу одной стороной, как Луна к Земле. С помощью методов радиолокации выявлено, что Меркурий, все же, быстрее делает один оборот вокруг оси, чем виток вокруг Солнца.

http://www.zvezdi-oriona.ru/pictures/136179/venus0.gifВенера - вторая по удаленности от Солнца и по массе среди планет земной группы. Венера так же, как и Меркурий, не отходит на небе на большое расстояние от Солнца. В моменты элонгаций Венера может удалиться от нашей звезды максимум на 48°. Как и у Меркурия, у Венеры есть периоды утренней и вечерней видимости. Венера - третий по яркости объект на нашем небе. В периоды видимости ее блеск в максимуме составляет около -4,8. Снимок сделан не в видимых лучах. Изображение Венеры получено в ультрафиолетовом диапазоне 7 февраля 1974-го года "Маринером 10" Здесь отчетливо подчеркнута структура облаков планеты, неразличимая в видимом диапазоне из-за непрозрачной атмосферы.

Общие сведения

Расстояние от Солнца - 0,72 а.е., экваториальный диаметр - 12,1 тыс. км, 0,95 земного, масса - 4,9.1024 кг, 0,82 масс Земли. Период обращения вокруг Солнца - 225 дней. Планета названа так в честь богини любви.

История открытий

В телескоп, даже небольшой, можно без труда увидеть и пронаблюдать изменение видимой фазы диска планеты. Их впервые наблюдал в 1610-м году Галилей. Атмосферу на Венере открыл М.В. Ломоносов 6 июня 1761-го года (по новому стилю), когда планета проходила по диску Солнца. Это очень редкое явление, ближайшее состоится в 2004 году, 8 июня, а следующее за ним - 6 июня 2012-го года.

Самые зоркие из нас, людей, могут увидеть серп Венеры и невооруженным глазом. Такие случаи документально отмечены. Чем Вы хуже?

Первые две отечественные автоматические станции "Венера", направленные к планете в 60-х годах, не смогли достигнуть цели, сойдя с траектории. Первый же успешный в истории человечества межпланетный перелет совершила "Венера 3" Она достигла Венеры 1-го марта 1966-го года. Спускаемый аппарат "Венеры 4" на высоте 23 км от поверхности планеты разрушился, не выдержав суровых условий венерианской атмосферы. Спускаемые аппараты следующих двух "Венер" приблизились к поверхности еще на 3 км. Лишь спускаемый аппарат "Венеры 7" 15-го декабря 1970-го года достиг поверхности и проработал на ней 23 минуты, успев провести массу исследований в атмосфере, измерив температуру на поверхности (около 500°С) и давление (100 атмосфер).

Впервые людям удалось увидеть поверхность Венеры 22 октября 1975-го года (в день, когда автору стукнуло 9 месяцев). Советская "Венера 9" и (позже) "Венера 10" приземлились (привенерились) и передали первые снимки. Аппараты садились на планету и раньше (первой была посадка "Венеры 7"), но тогда проводились другие исследования. Из-за высокой температуры аппаратура автоматических станций на поверхности может работать лишь несколько часов. Первую посадку на дневной стороне Венеры осуществила советская "Венера 8" (на черно-белом снимке). "Венера 13" и "Венера 14" исследовали состав венерианской поверхности, который оказался схож с химическим составом земной коры. Они же передали первые и до сих пор единственные цветные изображения поверхности Венеры.

Венера 15" и "Венера 16" в 1983-м году с помощью радиоволн произвели картографирование большей части северного полушария планеты. Американский "Магеллан" в 1990-м году произвел почти полное картографирование Венеры, более детальное. Именно полученные им данные радионабдюдений с помощью компьютеров превратили в многочисленные изображения поверхности планеты. Все они являются результатом долгих трудов сотрудников NASA, которому и принадлежит часть авторских прав на эти снимки

К Венере приближались и другие аппараты. Например, в 1984-м году "Вега 1" и "Вега 2" (международный проект с советским участием).

Наблюдения планеты в видимом диапазоне длин волн затруднен близким расположением ее к Солнцу на небосклоне, а также (и в основном) плотной атмосферой Венеры, скрывающей поверхность. Радиолокоционные исследования наиболее информативны в этом плане.

Особенности вращения Венеры

С помощью радиоволн было установлено, что Венера вращается вокруг своей оси в направлении обратном направлению вращения почти всех планет - по часовой стрелке, если смотреть с северного полюса планеты. Вращается Венера очень медленно. Если исходить из общепринятой схемы образования Солнечной системы, следует ожидать вращения планет в одну сторону как по орбитам, так и вокруг оси. Для оправдания имеющихся исключений (Венеры и Урана), предполагают, в частности, возможные столкновения этих планет на ранних стадиях их формирования с крупными небесными телами. Катастрофа такого плана могла вполне повлечь за собою изменение ориентации оси вращения планет.

Химический состав, физические условия и строение Венеры

Венера - планета, ближе всех подходящая в движении своем к Земле. По своим размерам она схожа с Землей и так же обладает обширной атмосферой, хотя Венерианская воздушная оболочка куда как внушительнее Земной. Давление вблизи поверхности планеты составляет около 95 атмосфер! Состоит эта атмосфера, в основном, из углекислого газа с примесями азота и кислорода. Углекислый газ является причиной явления, которое называется парниковым эффектом. Сущность явления состоит в том, что углекислый газ, пропуская солнечные лучи позволяет нагреваться поверхности и воздуху в близи нее, но это тепло он не выпускает обратно в космос. Из-за этого поверхность Венеры сильно разогрета. На Земле этот эффект также наблюдается, но масштабы его гораздо скромнее.

Снимок верхних облачных слоев Венеры. 21 марта, 1995-го года, HST. Этот снимок получен 24-го января 1995-го года телескопом имени Хаббла с расстояния 113,6 миллионов километров. Облака Венеры состоят, в основном, из паров серной кислоты, воды же найдено в них очень мало. Эти облака постоянно скрывают от наблюдателей поверхность планеты, изучение которой, за исключением нескольких исследований космических аппаратов отечественной серии "Венера", ведется радиолокационными методами. В ультрафиолетовых лучах облака Венеры сильно отличаются друг от друга. Вероятно, они являются отражением воздушных течений, происходящих, так же, как и на Земле из-за разницы давлений. Светлые облака вблизи полюсов Венеры вытянуты параллельно дугам широт. Яркие участки в приполярных областях, видимо, являются промежутками между большими облаками, а темные показывают на наличие большого количество диоксида серы в верхних облаках. Уже после первых полетов космических кораблей к Венере астрономы узнали, что детали венерианских облаков движутся с востока на запад с преобладающими на планете ветрами, совершая полный оборот вокруг ее оси за 4 дня. Цвета на изображении усилены с целью увеличения контрастности. Тонкая поверхностная кора когда-то делала Венеру самым активным небесным телом Солнечной системы, если говорить о поверхностях (у Солнца поверхности, напомним, нет). Радиолокационные наблюдения обнаружили на Венере множество вулканов и бывших лавовых рек.

Земля - третья планета от Солнца и пятая по массе среди планет. При наблюдении с других планет Земля - очень яркий объекет. В лучшие дни (в противостоянии) блеск Земли составляет на Меркурии около -4,8, на Венере (не будь у нее такой плотной атмосферы) - примерно -6,4. В элонгациях на Марсе Земля сияет, как звезда -2,4 величины. При сходных условиях, с одного из спутников Юпитера можно было бы попробовать увидеть поблизости от Солнца звезду с блеском 1,5. На Сатурне (или, скажем, в его окрестностях) если и удается рассмотреть возле яркого Солнца Землю, то как звездочку третьей величины. С Луны в "полноземлие" Голубая планета по яркости достигает -16,5.

Земля удалена от Солнца на 1 а.е., диаметр планеты - 12,8 тыс. км, масса - 6.1024кг. Период обращения вокруг центрального светила - 365 с четвертью дней. Средняя температура - 288 К (+15°С). Земля - единственная планета, на которой обнаружена {:э)} жизнь.Длительное существование воды и жизни на поверхности Земли стало возможным благодаря трем основным характеристикам - ее массе, гелиоцентрическому расстоянию и быстрому вращению вокруг своей оси.

Именно эти планетарные характеристики определили единственно возможный путь эволюции живого и неживого вещества Земли в условиях Солнечной системы, итоги которого запечатлены в неповторимом облике планеты. Эти три важнейшие характеристики у других восьми планет Солнечной системы существенно отличаются от земных, что и явилось причиной наблюдаемых различий в их строении и путях эволюции.

Масса современной Земли равна 5,976 · 10 27 г. В прошлом вследствие непрерывно протекающих процессов диссипации летучих элементов и тепла она, несомненно, была больше. Масса планеты играет определяющую роль в эволюции протовещества. Шарообразная форма Земли свидетельствует о преобладании гравитационной организации вещества в теле планеты.

С ростом глубины растут давление и температура. Вещество переходит в расплавленное и даже ионизованное состояние, благодаря чему возрастает его химический потенциал. Тем самым создаются предпосылки для длительной термической и, следовательно, геологической активности планеты. Средний радиус гелиоцентрической орбиты Земли (расстояние от Солнца) равен 149,6 млн. км. Эта величина принята в качестве астрономической единицы. Почему мы выделяем этот параметр среди множества других? Дело в том, что на этом расстоянии количество солнечного тепла, достигающего поверхности Земли, таково, что выносимая из недр вода имеет возможность длительное время сохраняться в жидкой фазе, формируя обширные океанические и морские бассейны. Уже на орбите Венеры, расположенной на 50 млн. км ближе к Солнцу, и на орбите Марса, расположенного на 70 млн. км дальше от Солнца, чем Земля, таких условий нет. На Венере из-за избытка солнечного тепла вода испаряется и может существовать только в атмосфере планеты, на Марсе из-за недостатка тепла пребывает в замерзшем состоянии под грунтом планеты (возможно, в форме мерзлоты). И наконец, вращение Земли: полный оборот вокруг своей оси относительно Солнца планета делает за 24 часа, или за 86400 с; относительно звезд - за 86164 с. Благодаря столь быстрому вращению возникли динамические условия, необходимые для образования земного магнитного поля. Без магнитного экрана развитие современных форм жизни при прочих благоприятных условиях было бы невозможно. Поток солнечных частиц высоких энергий беспрепятственно достигал бы земной поверхности, неся гибель живому веществу. Жизнь в этих условиях могла бы зародиться и существовать лишь под водой или глубоко в грунте. Суша являла бы собой мертвые пустыни, лишенные растительности и каких-либо живых существ.

Суточное вращение Земли обеспечивает также попеременное нагревание и охлаждение ее поверхности. Это способствует развитию водной и воздушной циркуляции, ускорению динамики всех процессов жизнедеятельности биосферы, преобразованию вещества земной коры.

Наклон оси вращения к плоскости орбиты (23°27 ?) приводит к периодическому (сезонному) изменению количества солнечного тепла, получаемого различными участками земной поверхности при движении планеты по гелиоцентрической орбите. Полное обращение вокруг Солнца Земля делает за 365,2564 звездных суток (сидерический год), или 365,2422 солнечных суток (тропический год).

Во многом благодаря тому, что наша планета достаточно массивна для того, чтобы удержать возле себя атмосферу, состоящую сейчас, в основном, из тяжелых молекул азота и кислорода, на Земле смогла возникнуть жизнь. По самым свежим данным, это произошло 3,85 миллиарда лет тому назад, где-то через 700 млн. лет после образования самой планеты. Температура на Земле такова, что при разных условиях вода может находится на нашей планете в жидком, твердом и газообразном состоянии. Благодаря жидкой фазе (самой активной) на Земле более быстро проходят многие химические реакции - вода прекрасный катализатор. Это обстоятельство также сыграло немалую роль в образовании и развитии жизни на Земле. Мировой океан занимает 2/3 всей поверхности планеты. Из-за постоянного выветривания, поверхность на Земле все время обновляется, стираются следы прошлого, разрушаются метеоритные кратеры, которых на Земле по той же причине совсем немного. Материки и их части вовсе не неподвижны. Горы поднимаются и стираются в песок. Равнины заливаются морями и вновь предстают перед солнцем. Геологам и археологам, порой, стоит большого труда раскрыть тайны далеких времен. Многие секреты развития жизни на нашей планете, а также великая тайна ее зарождения, пожалуй, могут навсегда остаться за надежной вуалью тысячелетий.

Влияние биосферы (в последние столетия - особенно человека) на земные условия также велико. Появление в море и на суше растений повлекло за собою обогащение атмосферы кислородом. Появился озоновый слой, защищающий все живое от вредного влияния лучей из космоса. Живые организмы изменили состав внешних слоев земной коры, где появились нефть, уголь. Человек активно влияет на планету в целом, на климат, на состав атмосферы, ему даже под силу уничтожить Землю. Биологические процессы вполне выросли по масштабам до космически значимых.

Химический состав Земли схож с составом других планет земной группы. Преобладают на нашей планете такие элементы как железо, кислород, кремний. Содержание легких элементов невелико, молекулы водорода и гелия, обладая большими скоростями, довольно легко преодолевали притяжение скромной по сравнению с планетами-гигантами Земли. Атмосфера Земли более чем на три четверти - азот.

Из-за того, что в начальной стадии существования Земля была частично расплавлена, в ее недрах, как и в недрах других планет земной группы, произошло расслоение веществ: самые легкие образовали атмосферу, самые тяжелые образовали ядро. У Земли ядро - железное. На рисунке приведено строение земных недр.

Земная кора в верхней своей части образована осадочными породами, т.е. породами, являющимися результатом переработки внешними влияниями горных пород. Такое влияние оказывают выветривание, жизнедеятельность организмов, гидросфера Земли. Дальше к центру планеты земная кора состоит из различных базальтов. Вещество внешней части верхней мантии находится в расплавленном или полурасплавленном состоянии. Можно сказать, что участки земной коры, тектонические плиты, а вместе с ними и материки, как бы плавают по поверхности этого очень вязкого океана. Внутренние слои верхней мантии - твердые. До этих слоев простираются снаружи тектонические разломы, здесь же находятся очаги землетрясений. Приближаясь мысленно к центру, мы будем наблюдать повышение плотности вещества. Тяжелые металлы, преимущественно железо, сосредоточены в ядре. К центру повышается и температура. В самом сердце Земли она выше, чем на поверхности Солнца. Так что у Земли есть и внутренний источник тепла.

Площадь поверхности Земли равна 510 млн. км 2 , средний радиус сферы - 6371 км.

Как было сказано ранее, внешнее ядро Земли жидкое и металлическое. Металл - проводящее ток вещество, и если бы существовали в жидком ядре постоянные течения, то соответствующий электрический ток создавал бы магнитное поле. Благодаря вращению Земли, такие течения в ядре существуют. Земля в некотором приближении является магнитным диполем, т.е. своеобразным магнитом с двумя полюсами: южным и северным. Из-за того, что ось магнитного поля проходит всего под углом в 11,5 градусов к оси вращения планеты, мы можем пользоваться компасом. Только немногие помнят, что магнитная стрелка указывает не на истинный Северный полюс, а на Северный магнитный полюс. Он, кстати, медленно перемещается вместе с самой магнитной осью из-за переменности порождающих магнитное поле процессов. Кроме того, ось магнитного поля не проходит через центр Земли, а отстоит от него на 430 км. Магнитное поле Земли несимметрично.

В идеальном и гипотетическом предположении, в котором Земля была бы одинока в космическом пространстве, силовые линии магнитного поля планеты располагались бы таким же образом, как и силовые линии обычного магнита из школьного учебника физики, т.е. в виде симметричных дуг протянувшихся от южного магнитного полюса к северному. Плотность линий (напряженность магнитного поля) падала бы с удалением от планеты. На деле, магнитное поле Земли находится во взаимодействии с магнитными полями Солнца, планет и потоков заряженных частиц, испускаемых в изобилии Солнцем. Если влиянием самого Солнца и тем более планет из-за удаленности можно пренебречь, то с потоками частиц, иначе - солнечным ветром, так не поступишь. Солнечный ветер представляет собою потоки мчащихся со скоростью около 500 км/с частиц, испускаемых солнечной атмосферой. Такие потоки порождают сильное магнитное поле, которое и взаимодействует с полем Земли, сильно деформируя его, как это представлено на рисунке. Благодаря своему магнитному полю, Земля удерживает в так называемых радиационных поясах захваченные частицы солнечного ветра, не позволяя им проходить в атмосферу Земли и тем более к поверхности. Частицы солнечного ветра были бы очень вредны для всего живого. При взаимодействии упоминавшихся полей образуется граница (очерченная область в зеленых тонах), по одну сторону которой находится возмущенное (подвергшееся изменениям из-за внешних влияний) магнитное поле частиц солнечного ветра, по другую - возмущенное поле Земли. Эту границу стоит рассматривать как предел околоземного пространства, границу магнитосферы и атмосферы. Вне этой границы преобладает влияние внешних магнитных полей. В направлении к Солнцу магнитосфера Земли сплюснута под натиском солнечного ветра и простирается всего до 10 радиусов планеты. В противоположном направлении имеет место вытянутость до 1 000 радиусов Земли.

ЛУНА - ЕДИНСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ СПУТНИК У ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ

Луна - единственный естественный спутник Земли. Масса Луны составляет 0,0123 массы Земли или приблизительно 1/81 или 7,6 умноженное на 10 в 22 степени кг. Диаметр Луны чуть больше четверти земного (0,273) или 3 476 км. Луна - это большой спутник. Только Ио, Ганимед, Каллисто (спутники Юпитера) и Титан (спутник Сатурна) имеют большие размеры и массу. 5-ое место среди 68-ми известных естественных спутников в Солнечной системе - неплохое положение дел! Забавно, что и сама Земля - пятая среди планет. Редкая гармония. Землю и Луну иногда называют двойной планетой, так как размеры и массы этих тел близки (см. чуть выше). По этому показателю лишь Харон и Плутон опережают Луну и Землю. Диаметр Харона составляет 0,51 диаметра Плутона, а масса - меньше всего в семь с небольшим раз. На третьем месте в этом соревновании в соотношениях масс с большим отставанием от Луны идет Титан: он в 4 207 раз легче и в 23 с лишним раза меньше Сатурна. А вот в соотношении размеров бронзу взял Тритон: он всего в 18 раз меньше Нептуна (Сатурн "подвела" его малая плотность). Тритон уступает в массе Нептуну в 4 673 раза. Спутники Марса, другой планеты земной группы, их имеющей, настолько малы, что больший из них - Фобос - уступает не столь уж внушительному Марсу в массе аж в 59 миллионов раз! Если поместить Фобос на место Луны, мы бы не смогли без оптики разглядеть его диск. Луна - единственный естественный спутник Солнечной системы, который притягивается Солнцем сильнее (в 2 раза!), чем "своей" планетой. Если быть точными, то, скорее, Земля искажает путь Луны вокруг Солнца, чем наоборот. Cила тяготения на ее поверхности: 0,1653 от земной силы тяжести, то есть в 6 раз меньше.

Фазы Луны. Сидерический и синодический месяцы.

Луна вращается вокруг Земли. При разных положениях относительно друг друга Солнца, Земли и Луны мы по-разному видим освещенный диск нашего спутника. Часть освещенного диска называется фазой Луны. Принято выделять особо фазы новолуния (диск полностью темный), первой четверти (растущий лунный серп выглядит в форме полудиска), полнолуния (диск освещен полностью) и последней четверти (освещено вновь ровно полдиска, только с другой стороны, нежели в фазе первой четверти). Вообще, фазу принято выражать в десятичных и сотых долях единицы, причем новолунию будет соответствовать фаза 0, полнолунию - 1, первой и последней четвертям - 0,5. Для начинающих очень трудно бывает отличить растущий от новолуния к полнолунию месяц от убывающего к новолунию от полнолуния.В северном полушарии пользуются известным приемом: если к лунному серпу можно так приставить воображаемую палочку, чтобы получилась буква "Р" (растущий), то месяц растет, если же месяц выглядит, как буква "С" (старый), то он убывает. Период полной смены всех лунных фаз от новолуния до новолуния называется синодическим периодом обращения Луны или синодическим месяцем, который равен примерно 29,5 дням. Именно за это время Луна проходит по своей орбите такой путь, что дважды успевает пройти через одну и ту же фазу.

Полный оборот Луны вокруг Земли относительно звезд называется сидерическим периодом обращения или сидерическим месяцем, он длится 27,3 дня. Если в какой-то момент времени провести воображаемую линию через центры Земли и Луны и продолжить ее к звездам, то на небесной сфере конец этой линии укажет на некоторую точку.При движении Луны по орбите меняются и эти точки. Повторно линия упрется в то же место как раз через сидерический месяц. (В этом мысленном эксперименте не учтены некоторые особенности движения Луны по орбите, о которых сказано ниже. На самом деле, описанный опыт не удался бы: через сидерический месяц линия прошла бы выше или ниже и немного в сторону). Аналогично определяются синодические и сидерические периоды обращения для других небесных тел. Сидерический и синодический месяц не совпадают потому, что Земля и Луна движутся вокруг Солнца, и для повторения одного и того же взаимного расположения Луны, Земли и Солнца Луне необходимо пройти по своей орбите чуть больше одного витка вокруг Земли. Это все нетрудно себе точнее прояснить, сделав простейший чертеж, в котором нужно учесть, что Луна движется вокруг Земли в том же направлении, что Земля вокруг Солнца.

Луна 22 декабря 1999-го года, это последнее полнолуние, означенное годом, начинающимся с 19.. . Луна в тот момент находилась вблизи самой близкой к Земле точке орбиты и была больше обычного по видимым размерам. Снимок получен Робом Гендлером.

Наблюдение Луны

Луна вращается вокруг Земли. Для нас это проявляется не только в видимой смене фаз. Луна быстро перемещается на фоне звезд, в день примерно на 12,5°. Каждый новый день наш спутник появляется над горизонтом на 49 минут позже. Из-за этого в новолуние Луна достигает верхней кульминации в полдень, в фазе первой четверти - в 6 вечера, в полнолуние - в полночь, а серп последней четверти - в 6 утра. Растущий молодой лунный серп мы видим вскоре после захода дневного светила на западе. Убывающий старый месяц виден утром, перед восходом Солнца на востоке. Причем заметьте, что месяц всегда обращен выпуклостью к Солнцу.

Период обращения Луны вокруг Земли в точности равен периоду обращения спутника вокруг собственной оси, из-за чего Луна повернута к Земле всегда одной стороной. Физическими причинами такого положения вещей являются приливные силы.

Приливы и отливы

Гравитационное воздействие Земли на Луну и наоборот довольно велико. Разные части, скажем, Земли по разному подвергаются притяжению Луны: сторона, повернутая к Луне, - в большей степени, обратная сторона - в меньшей, так как дальше находится от нашего спутника. В результате, разные части Земли стремятся прийти в движение в направлении Луны с разными скоростями. Поверхность, обращенная к Луне, вздувается, центр Земли смещается меньше, а противоположная поверхность вовсе отстает, и с этой стороны тоже образуется вздутие - из-за "отставания".

Земная кора деформируется неохотно, на суше приливных сил мы не замечаем. А вот про изменение уровня моря, про приливы и отливы, слышали все. Вода поддается воздействию Луны, образуя приливные горбы на двух проитвоположных сторонах планеты. Вращаясь, Земля "подставляет" Луне разные свои стороны, и приливной горб перемещается по поверхности. Такие деформации земной коры вызывают внутреннее трение, которое тормозит вращение нашей планеты. Раньше она вращалась гораздо быстрее. Луна еще больше подвергнута влиянию приливных сил, ведь Земля гораздо массивнее. Скорость вращения Луны настолько замедлилась, что она покорно повернулась к нашей планете одной стороной, и приливной горб не бежит более по лунной поверхности.

Воздействие этих двух тел друг на друга приведет в отдаленном будущем к тому, что и Земля, в конце концов, повернется к Луне какой-то одной стороной. Кроме того, приливные силы, вызванные близостью Земли, а также влиянием Солнца, тормозят и движение Луны по орбите вокруг Земли. Замедление сопровождается удалением Луны от центра Земли. В итоге, это может привести к потере Луны...

Небольшие части обратной стороны Луны бывают видны из-за так называемых либраций, колебаний видимого лунного диска. Это наблюдаемое явление происходит из-за того, что лунная орбита не круг, а эллипс, двигаясь по нему, Луна нам показывает разные части своей обратной стороны. Всего же с Земли можно наблюдать чуть меньше 60% лунной поверхности. На иллюстрации, демонстрирующей смену лунных фаз (выше, слева), Вы сможете заметить и либрации лунного диска. По тем же причинам с Луны Земля видна не отовсюду, а лишь со стороны, обращенной к планете, и иногда с тех участков, которые с Земли видны только благодаря либрациям. Земля (вообразите) неподвижно висит над горизонтом: ни закатов, ни восходов. Только либрационные небольшие и медленные перемещения из стороны в сторону. Для каждой точки поверхности Луны - свое положение Земли на небе. Но вернемся на Землю и посмотрим на Луну.

Уже невооруженным глазом на Луне видны светлые и темные (синие или голубые) области. В прошлом, люди считали, что синие участки - это лунные моря. Это название, по традиции, так за ними и осталось. На самом деле, это твердая поверхность, которую с морями роднит, разве что, то обстоятельство, что раньше здесь были моря извергшейся лавы. Но таких мощных извержений на Луне нет уже несколько миллиардов лет. Об этом говорят образцы лунных горных пород, доставленных на Землю людьми и автоматическими станциями.

Даже в небольшой бинокль на Луне видны кратеры - следы падения метеоритов. Лунная поверхность вся покрыта кратерам разного размера - от сотен километров до миллиметров. Сейчас уже выпущены промышленностью и глобусы, и подробные карты Луны, пользуясь которыми, можно производить наблюдения в телескоп, отыскивая те или иные участки поверхности. Интересующий вас объект будет лучше заметен, если наблюдать его вблизи границы освещенного диска (терминатора). Тени будут четче вырисовывать неровности рельефа. В районе терминатора на Луне идут заход или восход Солнца. А теперь сами вспомните, когда на Земле Вы отбрасываете самую длинную тень при свете Солнца.

Лунные затмения

Одним из интереснейших видов астрономических явлений, связанных с Луной, являются затмения. Затмения бывают солнечными и лунными: в первом случае, Луна загораживает собою Солнце, а во втором - земная тень скрывает Луну. Затмения случаются в те моменты, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию в своем движении. Нетрудно сообразить, что это бывает либо в полнолуние, либо в новолуние.

Лунные затмения происходили бы каждый раз в полнолуние, а солнечные - в новолуние, если бы не одна особенность движения Луны. Плоскость ее орбиты наклонена к плоскости околосолнечной орбиты Земли под небольшим углом в 5°. Уже этого достаточно, чтобы в новолуние Луна проходила чуть выше или ниже Солнца, а в полнолуние земная тень не попадала на лунный диск. Только тогда, когда полнолуние или новолуние приходится на моменты пересечения Луной плоскости земной орбиты, т.е. когда действительно все три тела, участвующие в явлении, выстраиваются в линию, происходят затмения.

Например, в ситуации, изображенной на рисунке, затмения не произойдет. Точки пересечения лунной орбиты с плоскостью орбиты Земли не лежат на одной линии с Солнцем (эти две точки орбиты называются узлами). В добавление ко всему описанному, ориентация орбиты нашего спутника непостоянна, как Луна. Плоскость поворачивается или, как говорят, прецессирует. В результате, еще в древности был выявлен далеко не очевидный временной промежуток, через который последовательность всех затмений повторяется. Этот временной интервал называют саросом. Длительность сароса 18 с небольшим лет (6585,32 суток). Зная об этом, мы можем сказать, что через сарос можно ожидать наблюдаемое, скажем, сегодня полное солнечное затмение, но мы не можем, зная лишь про сарос, утверждать, что оно будет полным, а также не в силах предсказать, где на Земле его можно будет увидеть. В течение сароса происходит 43 солнечных и 28 лунных затмений. В наше время, знания человека о затмениях значительно превосходят умудренность древних. Затмения и условия их протекания высчитываются с высокой точностью на много лет вперед.

Вообще, мы имеем дело с поразительным природным совпадением: Луна в 400 раз меньше Солнца, но во столько же раз ближе него к Земле. Благодаря этому, угловой диаметр Солнца и Луны почти одинаков.

Земная тень вблизи Луны имеет больший, чем у Луны, угловой размер, поэтому пересечение Луною этой тени может длиться десятки минут. Сначала Луны слева касается едва видимая полутень Земли (для наблюдателя на Луне, стоящего в полутени, Солнце частично загорожено Землею). Пересечение Луною полутени длится около часа, после чего, Луны касается тень (для того же наблюдателя на Луне, в тени, Солнце загорожено Землею полностью). Через минут 30 Луна полностью входит в тень, приобретая темно-красный, бордовый цвет, вызванный тем, что лучи Солнца, преломляясь в земной атмосфере, освещают Луну в тени Земли.

Как известно, лучше всего рассеиваются синие лучи, а красные лучи, преломившись, доходят до лунного диска. Полное затмение Луны может длится больше часа. Разные этапы затмения еще называют фазами затмения, например, "фаза полутеневого затмения" и т. п. Иногда, когда линия Солнце-Земля-Луна слишком далека от идеала, фаза полного затмения вообще может не наступить, при большем отклонении от этой идеальности, тень Земли может пройти даже мимо, и будет наблюдаться лишь покрытие Луны полутенью. В зависимости от расположения трех небесных тел, продолжительность той или иной фазы может меняться. По тем же причинам разной бывает яркость диска Луны во время наступления фазы полного затмения. Случается, что Луны не видно вовсе, и наоборот, зарегистрированы случаи, когда сторонние наблюдатели не верили, что имеет место затмение: так ярка была Луна.

Луна в цифрах:

Марс - четвёртая планета Солнечной системы. На небе, как и все внешние планеты, он виден лучше всего в периоды противостояний, которые повторяются каждые 26 месяцев. Однако, не все противостояния одинаковы. Орбита Марса довольно сильно вытянута, отчего и расстояния до него в противостояния меняются значительно. Видимые диаметры планеты могут соотноситься как 1 к 2 в два разных противостояния, соотношение яркостей - ещё больше. Самые тесные сближения 3-й и 4-й планет называются великими противостояниями. Они повторяются каждые 15-17 лет.

Марс может быть как ярче Юпитера, так и слабее его, хотя, обычно, в этом споре сильнее гигантская планета. В противостоянии 1997-го года Марс имел -1,3. В 1999-м - -1,6. Великое противостояние 2001-го года позволило Марсу дотянуть до блеска -2,3. Юпитер был близок к соединению с Солнцем, а потому на ночном небе в июне 2001-го года конкурентов у Марса не было. Детали на Марсе можно рассматривать в телескоп с приличным увеличением: х150 и выше.

Марс - одна из планет земной группы, с диаметром немного больше половины диаметра Земли. Она долго рассматривалась как единственная (кроме Земли) планета, на которой вероятно существование жизни, что подкреплялось наблюдением полярных ледяных шапок и сезонных изменений. Наблюдатели., особенно Персиваль Лоуэлл, убедили сами себя в том, что они видят систему прямых русел - каналов, которые могли бы иметь искусственное происхождение, но учёные XX в от этой идеи отказались. Высадка человека на Марс может произойти в самом начале XXI в.

Общие сведения

Расстояние от Солнца - 1,5 а.е., экваториальный диаметр - 6,7 тыс. км, в 0,53 земного,¬масса - 6,4.1023 кг, 0,1 массы Земли. Период обращения вокруг Солнца - 687 дней. Относительно низкая плотность Марса (в 3,95 раза выше плотности воды) позволяет предположить, что в железном ядре содержится всего 25% массы планеты. У планеты имеется слабое магнитное поле, сила которого составляет около 2% от поля Земли. Кора богата оливином и железистыми окислами, которые и придают планете ржавый цвет. Разреженная марсианская атмосфера содержит 95,3% углекислоты, 2,7% молекулярного азота и 1,6% аргона. Кислород присутствует только в виде следов. Атмосферное давление у поверхности составляет 0,7% давления у поверхности Земли. Однако сильные атмосферные ветры вызывают обширные пылевые бури, которые иногда охватывают всю планету. Планета названа в честь бога войны.

История открытий

Марс несколько веков пристально изучался с Земли. За красноватый свет ее прозвали Кровавой планетой. Не мудрено, что Марс имеет такое воинственное название. Отношение к назойливости людей, стремящихся всё разузнать, у красной планеты было соответствующим: ни к одной планете не было запущено такого числа космических аппаратов, и ни одна планета не несла таким запускам столько неудач. АМС (Автоматическая Межпланетная Станция) выходили из строя в полёте или при попытке сесть на поверхность. С Земли посылались ошибочные команды, сводившие на нет все усилия. Наконец, 1-й российский крупный межпланетный проект "Марс прервался у самой Земли: ошибка произошла при запуске. В соревновании кому больше не повезёт, бесспорно, отличились и отечественные космические аппараты. А всего же успешно выполнили свою задачу меньше трети всех запущенных к планете АМС. Но вернёмся к прошлому более далекому.

При изучении Марса в телескоп на нём можно различить несколько потемнений на фоне красно-оранжевого фона. Эти тёмные участки впервые описал голландец Христиан Гюйгенс в 1659-м году. Как эти, так и другие видимые детали марсианского диска так и не поддались верному объяснению

Химический состав, физические условия и строение Марса

На Марсе наблюдаются разнообразные формы облаков и тумана. Рано утром туман сгущается в долинах, а по мере того, как ветры поднимают охлаждающиеся воздушные массы на возвышенные плато, облака появляются и над высокими горами Фарсида. Зимой северная полярная шапка окутывается завесой ледяного тумана и пыли, называемой полярным капюшоном. Подобное явление в несколько меньшей степени наблюдается и на юге.

Полярные области покрыты тонким слоем льда, который, как полагают, является смесью водяного льда и твердой углекислоты. Изображения с высокой степенью разрешения показывают спиральные образования и страты нанесенного ветром вещества. Северная полярная область окружена рядами дюн. Полярные ледяные шапки увеличиваются и убывают в соответствии со сменой времён года. Смена времён года, как и на Земле, обусловлена наклоном оси вращения планеты (на 25°) к орбитальной плоскости. Марсианский год примерно вдвое длиннее земного, так что времена года также более длинные. Однако из-за относительно высокого эксцентриситета орбиты Марса они имеют неравную продолжительность: лето в южном полушарии (которое наступает, когда Марс находится около перигелия) короче и жарче лета на севере. Наблюдаемые с Земли сезонные изменения внешнего вида деталей объясняются физическими и химическими процессами.

Атмосфера на Марсе разрежена, так как Марс не способен долго удерживать возле себя молекулы газов. В отдалённом будущем, атмосфера, видимо, совсем растворится в пространстве. А в настоящий момент её давление у поверхности в лучшем случае составляет лишь один процент от нормального земного атмосферного давления. Однако втрое меньшая сила тяжести на поверхности Марса позволяет даже такому разреженному воздуху поднимать миллионы тонн пыли. Пылевые бури на красной планете - не редкость. Астрономы, стремящиеся что-либо с Земли разглядеть на Марсе, борются уже с двумя атмосферами. Пылевые бури в марсианской атмосфере иногда могут бушевать месяцами. Состоит же эта марсианская воздушная накидка, в основном, из углекислого газа, с незначительными примесями водяных паров и кислорода.

На Марсе, из-за низкого давления, не может быть жидкой воды. Она там присутствует либо в газообразном состоянии, либо в виде льда. Замерзающие углекислый газ и водяной пар образуют полярные шапки, размер которых с движением Марса по орбите меняется. На Марсе происходит смена времён года, по тем же причинам, что и на Земле. Зимой в Северном полушарии полярная шапка растёт, а в Южном почти исчезает: там лето. Через полгода полушария меняются местами. Однако, южная шапка зимой разрастается до половины расстояния полюс-экватор, а северная - только до трети. Почему же так неравноправно распределены роли? Так как орбита Марса весьма вытянута, то один и тот же сезон в разных полушариях Марса протекает по-разному. В южном полушарии планеты зима более холодная, а лето - более тёплое. Летом Южного полушария Марс проходит ближайший к Солнцу участок своей орбиты, а зимой - самый удалённый. С Землей, кстати, происходит то же самое. Интересно, что и наклоны осей вращения планет к плоскости орбит почти равны, а сутки различаются лишь на несколько минут.

Небо на Марсе жёлтое или красноватое, из-за взвешенной в атмосфере пыли, рассеивающей свет. Это видно и на снимках, переданных спускаемыми аппаратами. Температура на поверхности планеты может колебаться от +25°С до -125°С. Атмосфера Марса является плохим защитником от холодного Космоса. Поверхность Марса имеет красноватый цвет из-за значительного количества примесей окислов железа. В целом, южное полушарие планеты в большей степени покрыто кратерами. Неведомая катастрофа, возможно, стерла почти все следы древних кратеров к северу от экватора. Вообще, если мысленно разделить планету пополам большим кругом, наклоненным на 35° к экватору, то между двумя половинами Марса можно обнаружить заметное различие в характере поверхности. Южная часть имеет в основном древнюю поверхность, сильно изрытую кратерами. В этом полушарии расположены главные ударные впадины - равнины Эллада, Аргир и Исиды.

На севере доминирует более молодая и менее богатая кратерами поверхность, лежащая на 2-3 км ниже. Самые высокие области - большие вулканические купола гор Фарсида и равнины Элизий. Над обеими областями доминируют несколько огромных потухших вулканов, самым большим из которых является гора Олимп. Эти вулканические области расположены на восточном и западном концах огромной системы каньонов - долины Маринер, которая простирается на 5000 км вдоль экваториальной области и имеет среднюю глубину 6 км. Полагают, что она возникла в результате разлома, связанного с надвигом купола Фарсида.

На Марсе раньше текли реки, от которых остались лишь сухие русла. Кроме этих ископаемых рек, на поверхности Марса есть высокие вулканы, один из которых - Олимп - высочайшая гора в Солнечной системе, его высота - 28 км. Планета изобилует именно щитовыми вулканами, образованными застывшими потоками лавы. Такие вулканы имеют очень пологие склоны и основания большой площади. В прошлом, Марс проявлял завидную вулканическую активность.

На Марсе также засняты песчаные дюны, гигантские каньоны и разломы, метеоритные кратеры. Кроме воздействия ударов метеоритов, поверхность Красной планеты подвержена влиянию атмосферы и, пусть мало активной, гидросферы. На Марсе имеет место выветривание, пусть и не столь ощутимое, как на Земле. На Марсе присутствуют осадочные породы. Выветривание в прошлые времена, видимо, было заметнее, подкреплялось действием некогда существовавшей жидкой воды, более высокими температурами и атмосферным давлением. Некоторые разломы поверхности планеты - следствие тектонической активности Марса в далёком прошлом.

Слева снимок "Маринера 9" показывает значительную часть Долины Маринера на Марсе, являющейся гигантским разломом в марсианской коре. Схожие образования есть и на Земле. Цвета на этом изображении несколько светлее настоящих.

Справа - сброс, порождённый эрозией во времена, когда на Марсе ещё было довольно много воды (снимок "Маринера 9").

У Марса есть слабое магнитное поле, в 800 раз уступающее по напряжённости земному. Это наводит на мысль о том, что у планеты есть хотя бы частично расплавленное металлическое ядро. По предварительным оценкам, диаметр ядра Марса составляет половину всего диаметра планеты.

Спутники Марса

Два спутника Марса - Фобос и Деймос - бесформенны и совсем невелики, рассмотреть их в небольшой телескоп трудно. Спутники покрыты кратерами и изрыты бороздами неясного происхождения. Некоторые учёные полагают, что эти спутники - захваченные Марсом астероиды.

| Марс | в цифрах: |

| Масса | 0,107 массы Земли (6,42.1023 кг) |

| Диаметр | 0,532 диаметра Земли (6 786 км) |

| Плотность | 3,95 г/см3 |

| Температура поверхности | от -125°С до +25°С |

| Длительность звёздных сутокhttp://www.zvezdi-oriona.ru/ASTRO/ASTRONOM/all/slovo.htm - звездные сутки | 24,62 часа |

| Среднее расстояние от Солнца | 1,523 а.е. (227,9 млн. км) |

| Период обращения по орбите | 687,0 земных суток |

| Наклон экватора к орбите | 25°12" |

| Эксцентриситет орбиты | 0,093 |

| Наклонение орбиты к эклиптикеhttp://www.zvezdi-oriona.ru/ASTRO/ASTRONOM/all/slovo.htm - эклиптика | 1°51" |

| Долгота Восходящего узлаhttp://www.zvezdi-oriona.ru/ASTRO/ASTRONOM/all/slovo.htm - восходящий узел | 49°38" |

| 24,22 км/сек | |

| Расстояние от Земли | от 56 до 400 млн. км |

| Число известных спутников | 2 |

Пятая от Солнца и самая большая планета Солнечной системы. Юпитер, названный в честь царя римских Богов, господствует и среди девяти планет нашей Солнечной системы, соперничая с Солнцем в своём великолепии. Он более чем в два раза тяжелее, чем все другие планеты вместе взятые, и в 318 раз тяжелее Земли. Юпитер благоволит наблюдателям. Диск планеты достаточно велик для того, чтобы обладатели даже скромных телескопов смогли различать в его атмосфере простейшие структуры облаков. А Галилеевы спутники были бы видны невооружённым глазом, если бы их не затмевало сияние божественного хозяина. Юпитер на небе уступает в яркости только Солнцу, Луне, Венере и изредка Марсу. В противостояниях блеск планеты почти достигает -3.

Уже пять АМС побывали у этой гигантской планеты. Это американские аппараты "Пионер 10", "Пионер 11", "Вояджер 1", "Вояджер 2" и "Галилео". Последний на рубеже тысячелетий все еще кружился возле Юпитера, собирая важнейшие научные сведения.

Общие сведения

Бог Юпитер - древнеримский двойник древнегреческого громовержца Зевса. Юпитер отдалён о т Солнца на 778,3 млн. км (5,2 а.е.), его экваториальный диаметр - 143 тыс. км, что в 11 раз превышает земной. Юпитер представляет собой гигантский газовый шар, диаметр которого в десять раз превышает диаметр Земли, составляя одну десятую диаметра Солнца. Его масса равна 0,1% массы Солнца, а химический состав (по числу молекул) очень близок к составу Солнца: 90% водорода (находящегося на Юпитере в молекулярной форме) и 10% гелия. Вокруг своей оси он, в среднем, обращается за 10 часов. Причём, так как Юпитер не является твёрдым шаром, а состоит из газа и жидкости, то экваториальные его части быстрее вращаются, чем приполярные области, как это наблюдается у Солнца и других газовых планет. По той же причине Юпитер заметно сжат у полюсов. Ось вращения планеты почти перпендикулярна орбите. Следовательно, на Юпитере нет смены времён года.

Среди следовых газов наиболее существенны водяной пар, метан и аммиак. Под слоем облаков нет никакой твёрдой поверхности. Вместо этого ниже внешних слоёв наблюдается (при увеличении давления с глубиной) постепенный переход от газа к жидкости. Затем следует резкий переход к металлической жидкости, в которой атомы лишены электронов.

В самом центре, возможно, имеется маленькое ядро, остоящее из твёрдых пород и льда. Наличие источника внутренней энергии (тепло, выделившееся в результате гравитационного коллапса при образовании Юпитера) позволяет планете излучать в 1,5 - 2 раза больше тепла, чем она получает от Солнца. При визуальных наблюдениях диск Юпитера кажется пересечённым чередующимися светлыми зонами и тёмными поясами. Согласно данным, полученным четырьмя космическими зондами, пролетевшими мимо Юпитера в 1973 - 1981 гг. ("Пионер-10 и -11, "Вояж-1 и -2, и АМС "Галилео, внутри этих полос наблюдается очень сложная система потоков. В каждом полушарии имеется пять или шесть таких полос, по направлению совпадающих с ветровыми течениями.

В строении своем Юпитер имеет сходство с небольшой звездой Внутреннее давление в его недрах может достигать 100 миллионов атмосфер. Магнитное поле Юпитера огромно, даже в сравнении с величиной самой планеты - оно простирается на миллионы километров. Если магнитосфера его была бы видима, она имела бы при рассмотрении с Земли угловой размер равный лунному.

Относительно долговечными деталями планеты являются белые или цветные овалы. Наиболее известная и самая заметная из таких деталей Большое красное пятно, которое наблюдается уже около 300 лет. Происхождение этой детали точно не известно. Согласно одной из распространённых теорий утверждается, что она является огромным антициклоном. Цветные облака находятся в самых высоких слоях Юпитера (их глубина составляет около 0,1-0,3% радиуса планеты). Происхождение их окраски тоже остаётся тайной, хотя, по-видимому, можно утверждать, что она связана со следовыми составляющими атмосферы и свидетельствует о происходящих в ней сложных химических процессах. Цвет облаков коррелирует с высотой: синие структуры - самые глубокие, над ними лежат коричневые, затем белые.

Сопровождаемый своими спутниками и огромной сложной атмосферой, Юпитер обращается вокруг Солнца почти за 12 лет, являясь ближайшей к нему планетой-гигантом. Атмосфера его изобилует молниями и гигантскими вихрями, такими, как Большое Красное Пятно. Со своей системой спутников Юпитер подобен миниатюрной Солнечной системе, но хотя Юпитер и похож по своему химическому составу на звёзды, он не сияет, подобно Солнцу. Масса Юпитера составляет только одну восьмидесятую долю от необходимой для образования звезды. Меньшее значение массы не позволяет недрам Юпитера разогреться до нужной температуры.

Однако Юпитер и без того сильно влияет на небесные тела Солнечной системы. Некоторые спутники Юпитера, вероятно, являются астероидами, захваченными гравитационным притяжением гиганта. Пути неосторожно приблизившихся малых планет и комет по тем же причинам искажаются, что иногда приводит к катастрофическим последствиям. Кометы-неудачники могут быть выброшены Юпитером из Солнечной системы, либо пойманы им в смертельную ловушку, как это случилось с кометой Шумейкера-Леви-9 в 1994-м году.

В настоящее время известно шестнадцать естественных спутников, вращающихся вокруг Юпитера. Они разделяются на четыре группы. По круговым орбитам в экваториальной плоскости движутся четыре маленьких внутренних спутника (Метида, Адрастея, Амальтея и Теба) и четыре больших галилеевых спутника (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто). Третья группа (Леда, Гималия, Лиситея и Элара) - маленькие спутники на круговых орбитах, наклонённых под углом 25° - 29° к экваториальной плоскости и лежащих на расстоянии 11 - 12 млн. км от Юпитера. Внешняя группа (Ананке, Карме, Пасифе и Синопе) - маленькие спутники с обратным движением по орбитам. Эти орбиты являются относительно вытянутыми эллипсами с существенным наклонением к экваториальной плоскости и лежат на расстоянии 21 - 24 млн. км от Юпитера. Четыре галилеевых спутника и их движения по орбите можно легко увидеть в маленький телескоп или бинокль.

Образование Юпитера

Юпитер хранит ключи от многих тайн Солнечной системы. Около 4, 5 млрд. лет тому назад, когда Солнечная система формировалась из вращающегося облака газов и пыли, ядро Юпитера, вероятно, зарождалось из льда и камней общей массой, превышающей в 15 раз земную. Давление солнечного света выталкивало атомы лёгких газов (водорода и гелия) из внутренней по отношению к орбите Юпитера части Солнечной системы, а притяжение больших ледяных ядер нашего гиганта и зарождавшегося по соседству Сатурна постаралось собрать эти атомы возле себя. Из гелия и водорода, в основном, и состоит атмосфера Юпитера сегодня. Юпитер "оброс" самой большой атмосферой среди всех планет, так как центральное внутреннее ядро его раньше достигло необходимой массы. Лик Юпитера, который мы видим, - это верхние слои его атмосферы.

Химический состав, физические условия и строение Юпитера

Если не считать его ядра, Юпитер на 90% - водород и на 10% - гелий по количеству атомов, и в соотношении 3 к 1-му - по массе. В атмосфере обнаружены метан, вода, аммиак и многие другие вещества. В ядре планеты преобладающими являются тяжёлые элементы, в основном, вода. Огромная атмосфера Юпитера создаёт и огромное давление. Оно увеличивается при приближении к центру планеты. В таких экстремальных условиях газы в атмосфере находятся в необычных состояниях. Находящийся достаточно глубоко водород под давлением атмосферы, возможно, сформировал слой в жидком металлическом состоянии. Это - и не океан, и не атмосфера. Такой слой водорода должен иметь свойства, которые не укладываются в наше привычное понимание.

В отличие от простого газообразного водорода, жидкий металлический водород способен проводить электрический ток. Устойчивый радиошум и сильное магнитное поле Юпитера излучаются как раз этим слоем металлической жидкости. При удалении от ядра планеты, когда мы можем без сомнения считать, что речь идёт об атмосфере, мы увидим, что газы ведут себя более знакомым образом, перемещаясь в общих планетных циркуляциях, управляемых изначально вращением планеты. Полагают, что Юпитер имеет три слоя облаков в своей атмосфере. Наверху - облака из оледеневшего аммиака. Под ними - облака кристаллов сероводорода аммония, а в самом низком слое - собираются водяной лёд и, возможно, жидкая вода.

Атмосферам Юпитера и других газовых планет свойственны ветры больших скоростей, дующие в пределах широких полос, параллельных экватору планеты. В смежных полосах на Юпитере ветра направлены в противоположные стороны. Эти полосы различимы даже в небольшой телескоп. Ветры на Юпитере достигают скорости 500 км в час. Изучение атмосферы позволило сказать, что ветры эти также существуют в более низких её слоях, вплоть до тысячи километров от внешних облаков. Из этого сделан вывод, что они управляются не энергией излучения Солнца, а внутренним теплом планеты, в то время как на Земле все происходит наоборот.

В атмосфере Юпитера возникают чудовищные бури и вихри, одним из которых и является Большое Красное Пятно, замеченное с Земли более 300 лет назад. Большое Красное Пятно (БКП) - овал размером 12 000 на 25 000 км, т.е. это достаточно большая область для того, чтобы вместить в себя две Земли. Исследования, проведённые в ИК-диапазоне,¬и визуальные наблюдения движений в самом вихре указывают на то, что он - область высокого давления, т.е. антициклон. Облака Пятна расположены значительно выше и более холодны, чем облака вокруг. Схожие структуры обнаружены на Сатурне и Нептуне. До сих пор неизвестно, как они могут существовать так долго.

В античной мифологии Сатурн был божественным отцом Юпитера. Сатурн был богом Времени и Судьбы. Как известно, Юпитер в своем мифическом обличии пошел дальше отца. В Солнечной системе Сатурну отведена также вторая роль среди планет. Сатурн второй как по массе, так и по размерам. Однако он позади многих и многих тел околосолнечного пространства по плотности: она у Сатурна меньше плотности воды (около 700 кг на кубический метр). Известна одна романтическая иллюстрация этого обстоятельства: если бы было возможно где-то создать гигантский водный океан, то Сатурн мог бы в нём плавать.

Сатурн, не желая смиряться с отставанием от Юпитера, обзавелся большим числом спутников и, главное, великолепным кольцом, благодаря которому шестая планета серьёзно оспаривает первое место в номинации Великолепие. Многие астрономические книги на обложках своих предпочитают иметь именно Сатурн, а не Юпитер. Случайный прохожий наверняка знает о кольцах Сатурна и может ничего не вспомнить о Большом Красном Пятне или Галилеевых спутниках.

Наиболее поразительная структура Сатурна - его система колец. Кольца лежат в экваториальной плоскости планеты, которая наклонена к орбите обращения вокруг Солнца под углом 27°. Кольца можно легко увидеть даже в небольшой телескоп. По мере изменения относительного расположения Земли и Сатурна кольца предстают под разными углами, иногда полностью открываясь, а иногда (при наблюдении с ребра) почти исчезая из вида. Кольца Сатурна имеют ряд зон различной яркости, разделённых тёмными промежутками. Наиболее заметные промежутки - щели Кассини и Энке. Полученные "Вояджерами" изображения колец показали, что они состоят из многих тысяч узких концентрических колечек, так что кольца кажутся прорезанными многочисленными желобками. Но об этом мы подробно поговорим в конце статьи.http://www.zvezdi-oriona.ru/pictures/161905/satrings.gif

Сатурн может достигать отрицательной звёздной величины в период противостояния планеты. Сатурн находился вблизи противостояния 6-го ноября 1999-го года. В эти дни его блеск составил -0,22. В небольшие инструменты легко разглядеть диск и кольцо, если оно хоть немного развёрнуто к Земле. Кольцо из-за движения планеты по орбите меняет свою ориентацию по отношению к Земле. Когда плоскость кольца пересекает Землю, даже в средние телескопы рассмотреть его не получается: оно очень тонкое. Последний раз такое происходило летом 1995-го года. После этого кольцо всё больше и больше разворачивается к нам, а Сатурн, соответственно, становится всё ярче и ярче в каждое следующее противостояние. В первый год третьего тысячелетия в день противостояния 3-го декабря Сатурн разгорелся до -0,45-й звёздной величины. В этот год кольца максимально развернулись к Земле. Не слишком тяжело заметить также и Титан - самый большой спутник планеты, он имеет блеск порядка 8, 5-й звездной величины. Из-за малой контрастности, облака Сатурна рассмотреть труднее, чем облачные полосы на Юпитере. Зато легко заметить сжатие планеты у полюсов, которое достигает 1:10.

У Сатурна побывало 3 космических аппарата. Эти же АМС предварительно посетили Юпитер: "Пионер 11" и оба "Вояджера".

Общие сведения

Шестая от Солнца большая планета Солнечной системы. Сатурн - один из четырёх "газообразных гигантов", уступающий в размере только Юпитеру. Его экваториальный диаметр в 9,4 раза больше земного, а масса превышает земную в 95 раз. Однако средняя плотность вещества планеты составляет 0,7 от плотности воды. Большая часть массы представлена водородом и гелием. У планеты имеется центральное ядро, образованное твёрдыми породами или смесью твёрдых пород и льда. Масса ядра в десять или пятнадцать раз превышает массу Земли. В окружающей это ядро области высокого давления водород находится в металлической форме. Внешняя половина планеты состоит из мощной атмосферы, а видимые детали представляют собой полосы облаков в верхних атмосферных слоях.

Строение Планеты

Благодаря содействию профессора Виктора Тейфеля из Лаборатории физики Луны и Планет Астрофизического института им. В.Г.Фесенкова в Казахстане, мы можем представить здесь снимок Сатурна, полученный сложением двух снимков, которые были сделаны через разные фильтры метровым телескопом 6-го сентября 1998-го года. Строение Всех планет-гигантов схоже. Не станем повторятся, остановимся лишь на особенностях.

Атмосфера Сатурна, в основном, как уже было сказано выше - водород и гелий. Но из-за особенности образования планеты большая, нежели на Юпитере, часть Сатурна приходится на другие вещества. "Вояджер 1" выяснил, что около 7 процентов объёма верхней атмосферы Сатурна - гелий (по сравнению с 11-ю процентами в атмосфере Юпитера), в то время как почти всё остальное - водород.

Невысокая контрастность цветов на видимом диске Сатурна могла бы быть результатом более сильного смешивания газов в направлении, перпендикулярном экватору, чего не наблюдается в атмосфере Юпитера, на котором полосы облаков различимы даже в 65-мм зрительную трубу с увеличением лишь 60 крат. Такая особенность в атмосфере Сатурна, видимо, связана с особенностями ветров на нем. Ветра на Сатурне очень сильны.

Магнитосфера

Магнитосфера Сатурна, как и у других планет, определяется внешним давлением солнечного ветра. Когда "Вояджер 2" вошёл в магнитосферу планеты, давление солнечного ветра было высоким, и магнитосфера протянулась лишь на 19 радиусов Сатурна (1,1 миллиона километров) в направлении Солнца. Позже, когда "Вояджер" покидал Сатурн, ветер Солнца ослаб, и магнитосфера Сатурна должна была увеличиться на 70%.

В отличие от всех других планет, чьи магнитные поля были измерены, поле Сатурна ориентировано так, что ось его симметрии совпадает с осью вращения планеты вокруг оси. Это редкое явление в Солнечной системе было открыто еще "Пионером 11" в 1979-м году, и было подтверждено "Вояджерами".

В пределах магнитосферы Сатурна были определены отличающиеся друг от друга пояса. Они разнятся набором частиц, которые удерживаются в этих поясах, и их энергией. Частицы эти поставляются как Солнцем, так и спутниками планеты.

Кольца Сатурна

Кольца Сатурна состоят из множества ледяных частиц с размерами от долей миллиметра до нескольких метров. Только это не лед в том виде, в котором его знают лезвия коньков жителей планеты Земля. Скорее, это снег, а не лед. Да, обычный водяной снег, причем, снег очень рыхлый, совсем не отличающийся известной прочностью льда.Кольцо Сатурна настолько широко, что по нему, будь такое возможно, мог бы катиться Нептун или Уран. Или оба сразу. Ширина кольца составляет 137 000 км. В то же время, кольцо имеет в толщину всего несколько десятков метров. Если представить себе Сатурн в виде футбольного мяча, кольца бы у такой планеты были гораздо тоньше волоса. Кольцо Сатурна, из-за своей большой ширины и высокой отражательной способности составляющих его частиц, очень яркое. Свет, идущий от кольца, мешает астрономам искать вблизи Сатурна его маленькие спутники. Но примерно раз в 15 лет Земля пересекает плоскость колец Сатурна, и в этот не продолжительный промежуток времени, когда кольца повернуты к Земле ребром, их почти невозможно разглядеть даже в самые большие телескопы.

Существует три основных кольца, названных A, B и C. Они различимы без особых проблем с Земли. Есть имена и у более слабых колец - D, E, F. При ближайшем рассмотрении, как мы помним, колец оказывается великое множество. Между кольцами существуют щели, где нет частиц. Та из щелей, которую можно увидеть в средний телескоп с Земли (между кольцами А и В), названа щелью Кассини. В ясные ночи с хорошими телескопами можно увидеть менее заметные щели.

Кольца являются остатками того допланетного облака, которое породило все тела Солнечной системы. На тех расстояниях от планеты, на которых вращается большая доля частиц кольца, возникновение спутников невозможно из-за гравитационного воздействия самой планеты, разрушающей все более или менее крупные тела. Частицы колец многократно сталкиваются, разрушаются и слипаются вновь. Напомним, что они настолько хрупки, что уступают в этом самому рыхлому снегу, который Вы можете себе вообразить.

Уран - седьмая планета от Солнца и третья по размеру. Интересно, Уран больше в диаметре, чем Нептун, но уступает ему в массе. Его нетрудно увидеть в бинокль (если Вы знаете точно, куда смотреть). Небольшой телескоп покажет небольшой диск. Уран, хотя и может быть увиден невооружённым глазом, требует, всё же, оптических инструментов для наблюдений. Звёздная величина его вблизи противостояний превышает 6. Диск планеты можно разглядеть с увеличением порядка 100 и больше. Спутники, самые яркие, имеют блеск на 8 величин меньше, чем сам Уран. Увидеть их нелегко. Кольцо Урана рассмотреть вообще очень сложно, обычными оптическими средствами здесь не обойтись. С Земли даже в самый большой телескоп он кажется зеленоватым диском, почти лишённым деталей.

Общие сведения

Расстояние от Солнца - 19.2 а.е., экваториальный диаметр - 51,1 тыс. км. Уран - один из четырёх "газовых гигантов" Солнечной системы. Его диаметр превосходит диаметр Земли в четыре раза, а масса превышает земную в пятнадцать раз. Предполагается, что в центре планеты имеется небольшое каменное ядро, которое окружено толстой ледяной мантией из замерзших масс воды, метана и аммиака. Внешний слой планеты - водородная и гелиевая атмосфера с небольшим количеством различных молекулярных соединений. Период обращения вокруг Солнца - 84 года. Средняя температура на Уране - около 60-ти Кельвинов. Уран - старинное Греческое божество Неба, самый ранний высший бог, который был отцом Хроноса (Сатурна), Циклопа и Титана (предшественников Олимпийских богов). Был посещён единственным автоматическим космическим аппаратом "Вояджер 2".

Особенности вращения Урана

У большинства планет ось вращения почти перпендикулярна плоскости эклиптики, но ось Урана почти параллельна этой плоскости. Причины "лежачего" обращения Урана точно неизвестны. Зато в действительности существует спор: какой из полюсов Урана - северный. Разговор этот отнюдь не подобен спору о палке с двумя концами и двумя началами. То, как же на самом деле сложилась такая ситуация с вращением Урана, очень многое значит в теории возникновения всей Солнечной системы. Почти все гипотезы подразумевают вращение планет в одну сторону. Если Уран образовался, лежа на боку, то это сильно не состыкуется с догадками о происхождении нашей планетной системы. Правда, сейчас всё больше полагают, что такое положение Урана - результат столкновения с большим небесным телом на ранних стадиях формирования планеты. Подобная же проблема связана и с Венерой, которая хоть и не лежит на боку, но так же вращается в обратную сторону.

Химический состав, физические условия и строение Урана

Уран сформировался из первоначальных твёрдых тел и различных льдов (подо льдами здесь надо понимать не только водяной лёд). Метан, ацетилен и другие углеводороды существуют в значительно больших количествах, чем на Юпитере и Сатурне. Ветры в средних широтах на Уране перемещают облака в тех же направлениях, что и на Земле. Эти ветры дуют со скоростью от 40 до 160-ти метров в секунду; на Земле быстрые потоки в атмосфере перемещаются со скоростью около 50-ти метров в секунду. Толстый слой (дымка) - фотохимический смог - обнаруживается вокруг освещённого Солнцем полюса. Освещённое Солнцем полушарие также излучает больше ультрафиолета. На представленном изображении Урана справа контраст цветов искусственно усилён для выявления разницы между ними. Инструменты "Вояджера" обнаружили отчасти более холодную полосу между 15 и 40-ка градусами широты, где температура на 2-3 K ниже.

Синий цвет Урана является результатом поглощения красного света метаном в верхней части атмосферы. Вероятно, существуют облака других цветов, но они прячутся от наблюдателей перекрывающим слоем метана. Атмосфера Урана (но не Уран в целом!) состоит примерно на 83% из водорода, на 15% из гелия и на 2% из метана. Подобно другим газовым планетам, Уран имеет полосы облаков, которые очень быстро перемещаются. Но они слишком плохо различимы и видимы только на снимках с большим разрешением, сделанных "Вояджером 2". Недавние наблюдения с НST позволили рассмотреть большие облака. Есть предположение о том, что эта возможность появилась в связи с сезонными эффектами, ведь как не трудно сообразить, зима от лета на Уране сильно разняться: целое полушарие зимой на несколько лет прячется от Солнца! Однако, Уран получает в 370 раз меньше тепла от Солнца, чем Земля, так что летом там тоже не бывает жарко. К тому же, Уран излучает тепла не больше, чем получает от Солнца, следовательно и скорее всего, он холоден внутри.

Обеднённость атмосферы планеты легкими газами - следствие недостаточной массы зародыша планеты. В ходе образования, Уран не смог удержать возле себя большее количество водорода и гелия только потому, что к моменту, когда будущий Уран собрал достаточно массивное ядро, свободного водорода и гелия в Солнечной системе оставалось мало. Зато Уран содержит больше воды, метана, ацетилена.

Кольца Урана

Подобно другим газовым планетам, Уран имеет кольца. Кольцевая система была обнаружена в 1977-м году во время покрытия Ураном звезды. Наблюдалось, что звезда 5 раз ослабляла на краткий промежуток времени свой блеск перед покрытием и после него, что и навело на мысль о кольцах. Последующие наблюдения c Земли показали, что действительно есть кольца, девять более или менее ярко выраженных. Если перебирать их, удаляясь от планеты, они названы 6, 5, 4, Альфа, Бета, Эта, Гамма, Дельта и Эпсилон. Камеры "Вояджера" обнаружили несколько дополнительных колец, и также показали, что девять основных колец погружены в мелкую пыль.Подобно кольцам Юпитера, они очень неярки, но, как и кольца Сатурна, кольца Урана содержат много довольно больших частиц, размеры их колеблются от 10 метров в диаметре до мелкой пыли. Кольца Урана были открыты первыми после колец Сатурна. Это имело большое значение, так как стало возможным предположить, что кольца - общая характеристика планет, а не удел одного Сатурна. Это ещё одно прямо-таки эпохальное значение Урана для астрономии.

Наблюдения также показали, что кольца Урана заметно отличаются от родственных им систем Юпитера и Сатурна. Неполные кольца с различным показателям прозрачности по длине каждого из колец сформировались, похоже, позже, чем сам Уран, возможно, после разрыва нескольких спутников приливными силами.

Количество известных колец может, в конечном счёте, возрасти, судя по наблюдениям "Вояджер 2". Приборы указывали на наличие многих узких колец (или, возможно, неполных колец или кольцевых дуг) около 50 метров шириной. Отдельные частицы в кольцах обнаруживали низкую отражательную способность. Например, самое яркое кольцо, Эпсилон, серого цвета. Предлагаемый снимок кольца сделан с Земли в ИК-диапазоне

Ключом к разгадке структуры колец Урана может быть и открытие того, что два небольших спутника - Корделия и Офелия - находятся внутри кольца Эпсилон. Это объясняет неравномерное распределение частиц в кольце: спутники удерживают вещество вокруг себя. Так, используя эту теорию, предположено, что в этом кольце можно отыскать еще 16(!) спутников.

Магнитосфера

Уран, как многие планеты, имеет магнитосферу. Она необычна тем, что ось симметрии её наклонена почти на 60 градусов оси вращения (у Земли этот угол составляет 12 градусов). Если бы так обстояло дело на Земле, то ориентирование с помощью компаса имело бы интересную особенность: стрелка почти совсем бы не попадала указателем на север или юг, а была бы нацелена на две противоположные точки 30-х параллелей. Вероятно, магнитное поле вокруг планеты генерируется движениями в сравнительно поверхностных областях Урана, а не в его ядре. Источник поля - неизвестен; существование гипотетического электропроводящего океана воды или аммиака пока не подтверждено исследованиями. Как на Земле, так и на других планетах, источником магнитного поля считают течения в расплавленных породах, расположенных недалеко от ядра.

Интенсивность поля на поверхности Урана в общих чертах сравнима с Земной, хотя оно и сильнее изменяется в разных точках поверхности из-за большого смещения оси симметрии поля от центра Урана. Как у Земли, Юпитера и Сатурна, у Урана есть магнитный хвост, состоящий из захваченных полем заряженных частиц, растянувшийся на миллионы километров за Уран от Солнца. "Вояждер 2" "чувствовал" поле, по крайней мере, в 10-ти миллионах километров от планеты

| Уран | в цифрах: |

| Масса | 14,53 массы Земли (8,68.10 25 кг) |

| Диаметр | 4,00 диаметра Земли (51 118 км) |

| Плотность | 1,29 г/см3 |

| Температура поверхности | -220°С |

| Длительность звёздных суток | 15,35 часа (обратное вращение) |

| Среднее расстояние от Солнца | 19,19 а.е. (2 871 млн. км) |

| Период обращения по орбите | 84,01 земных лет |

| Наклон экватора к орбите | 97,86° |

| Эксцентриситет орбиты | 0,046 |

| 0,77° | |

| Долгота восходящего узла | 74°13` |

| Средняя скорость движения по орбите | 6,81 км/сек |

| Расстояние от Земли | от 2,6 до 3,2 млрд. км |

| Число спутников | 21 |

Нептун - одна из больших планет Солнечной системы, обычно восьмая от Солнца (в период с 1979 по 1999 г. вытянутость орбиты Плутона привела к тому, что он оказалась к Солнцу ближе, чем Нептун). Нептун может быть увиден в бинокль (если Вы знаете точно, куда смотреть), но даже в большой телескоп вряд ли можно видеть что-нибудь, кроме небольшого диска. Через хороший телескоп с большим усилением Нептун выглядит как слегка голубоватый диск (этот цвет объясняется присутствием метана в верхней атмосфере планеты). Поверхностные детали наземными оптическими инструментами обнаружены быть не могут, хотя в инфракрасном свете наблюдаются яркие пятна.

Это - довольно сложная планета для наблюдений. Её блеск в противостоянии едва переваливает за 8-ую звёздную величину. Тритон - самый большой и яркий спутник - ненамного ярче 14-й звёздной величины. Для обнаружения диска планеты нужно использовать большие увеличения. Кольцо Нептуна с Земли обнаружить очень и очень сложно, а визуально - почти невозможно. Несмотря на это он занимает 4-е место по величине и превосходит Уран в массе. Только одному космическому аппарату "Вояджер 2" удалось достичь столь удалённой планеты, как Нептун. Другие проекты пока... ещё только проекты. Вы видите один из необработанных снимков "Вояджера 2".

Общие сведения

Нептун удалён от Солнца на 30 а.е., диаметр планеты - 49,5 тыс. км, что около 4-х земных, масса - около 17 масс Земли. Период обращения вокруг центрального светила - 165 неполных лет. Средняя температура - 55 К. В римской мифологии Нептун (Греч. Посейдон) был богом моря.Совсем недавно можно было сказать, что Нептун - самая далёкая от нас планета, так как из-за вытянутости орбиты Плутона, с 1979-го по июль 1999-го года последняя планета находилась ближе к Солнцу. У обладавших небольшими оптическими инструментам была уникальная возможность разглядеть самую далёкую планету Солнечной системы.