Когда чкалов совершил перелет в америку. Пилот от бога: как Чкалов убедил Сталина совершить перелет через Северный полюс. Чкалов Валерий Павлович - из кочегаров в легенды советской авиации

В первой половине ХХ века завоевать рекорд дальности по прямой (кратчайшее расстояние между точками взлета и посадки) стремились самые развитые в научном и техническом отношении страны. Между собой соперничали Франция, Англия, США, Италия, Германия. Так, в 1931 году рекорд завоевали США (8560 километров, в 1932 году он перешел к Англии (8544 километра), затем к Франции (9104,7 километра). В конце 1931 года в СССР было принято решение о создании самолета, способного преодолевать большие расстояния. К проектированию такой машины приступило конструкторское бюро А.Н.Туполева. Конструкторской бригадой руководил П.О.Сухой. В 1933 году был построен первый образец самолета АНТ-25. На нем в сентябре 1934 года экипаж М.М.Громова установил мировой рекорд дальности беспосадочного полета по замкнутому кругу.

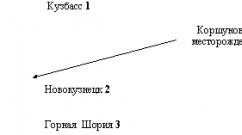

В августе 1935 года Герой Советского Союза полярный летчик С.А.Леваневский, второй пилот Г.Ф.Байдуков и штурман В.И.Левченко предприняли попытку перелета на самолете АНТ-25 по маршруту Москва - Северный полюс - Сан-Франциско. Но летчиков постигла неудача - неисправность в маслопроводе заставила их вернуться назад. Леваневский разуверился в возможности трансатлантического перелета на одномоторном самолете. Второй пилот, Байдуков, верил в надежность конструкции и двигателя самолета АНТ-25. Он увлек идеей перелета через Северный полюс в США легендарного летчика-истребителя В.П.Чкалова. Весной 1936 года сформировавшийся экипаж - В.П.Чкалов (командир), Г.Ф. Байдуков (второй пилот) и А.В.Беляков (штурман) - обратился к Г.К.Орджоникидзе с просьбой разрешить им перелет из Москвы через Северный полюс в Америку. Решение Правительства - полет разрешить, но не через Северный полюс, а по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский. 14 июля 1936 года вышло Постановление Совета Труда и Обороны (СТО) «О беспосадочном полете на самолете РД» экипажа Чкалова. В связи с тем, что до Камчатки дальность значительно меньше, чем мог преодолеть АНТ-25, экипаж убедил правительство утвердить маршрут Москва - остров Виктория - Земля Франца-Иосифа - Северная Земля - бухта Тикси - Петропавловск-на-Камчатке - Охотское море - остров Сахалин - Николаевск-на-Амуре, с посадкой в Хабаровске или Чите.

Полет начался в 2 часа 45 минут по Гринвичу 20 июля 1936 года. Проходил в тяжелых метеорологических условиях. Экипаж в целях разведки арктических условий первоначально летел в направлении Северного полюса до острова Виктория (82-й градус северной широты). Миновав арктические просторы и Якутию, самолет оказался над Охотским морем. Экипаж достиг Петропавловска-Камчатского и сбросил над ним вымпел. Задание было выполнено, но запас бензина позволял лететь дальше. Чкалов направил самолет к материку, однако в мощном и обширном циклоне над Охотским морем воздушное судно подверглось сильному обледенению, и экипаж вынужден был приземлиться. Чкалов сумел посадить самолет на клочке земли по размерам значительно меньше, чем требовалось для нормального приземления АНТ-25. Полет завершился 22 июля 1936 года на острове Удд в заливе Счастья, вблизи города Николаевска-на-Амуре.

Полет экипажа Чкалова через Ледовитый океан на Дальний Восток удивил авиационный мир. Одномоторный АНТ-25 за 56 часов 20 минут преодолел 9374 километров пути, из них над Баренцевым морем, Северным Ледовитым океаном, Охотским морем пролетел 5140 километра. Английский маршал авиации Джон Салмонд тогда сказал: «Перелет Чкалова и его спутников поражает человеческое воображение своей грандиозностью. Чудесна сила авиационной техники, которая позволяет преодолеть без остановки такие колоссальные пространства, к тому же явно недоступные для другого вида транспорта. Перелет был совершен советскими пилотами на советской машине с советским мотором. Это демонстрирует перед всем миром блестящую техническую оснащенность Советской страны». После удачного завершения перелета В.П.Чкалову, Г.Ф.Байдукову и А.В.Белякову было присвоено звание Героев Советского Союза. 13 августа 1936 года Политбюро приняло решение о переименовании островов Удд, Лангр и Кевос в заливе Счастья в острова Чкалов, Байдуков и Беляков соответственно.

18 июня 1937 года ровно 75 лет назад экипаж самолёта «АНТ-25» (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — США, успешно завершив его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер.СТАЛИНСКИМ МАРШРУТОМ: ПУТЬ ГЕРОЕВ

Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели через Северный полюс в Америку и установили рекорд дальности полета. Этот факт был вписан в мифологию достижений социализма золотыми буквами. На самом деле все было не совсем так - сложнее и драматичнее...

АНТ-25 летел над снежными просторами в Америку. Об эпохальном перелете было объявлено всему миру, провожать самолет на аэродром приезжал посол США. Разумеется, не обошлось без приветственной телеграммы летчикам, подписанной руководителями партии и правительства. Однако полет проходил не так гладко, как ожидалось. В воздухе из-под капота показалась струйка масла. Второй пилот Георгий Байдуков считал, что масла, несмотря на течь, хватит и причин для беспокойства нет. Однако командир экипажа решил, что нужно повернуть назад. На возражения Байдукова он ответил по-настоящему большевистским аргументом - расстегнул висящую на борту самолета кобуру и стал доставать из нее маузер. В итоге АНТ-25 в Америку не попал…

Так драматично началась история перелетов краснокрылого гиганта Туполева через Северный полюс. Об этой неудачной попытке, в которой командиром экипажа был Сигизмунд Леваневский, постарались как можно скорее забыть. Неудачу Леваневского затмил успех Валерия Чкалова, благополучно добравшегося до США два года спустя. Парадокс заключается в том, что и полет чкаловского экипажа был, по гамбургскому счету, неудачей…

Рекорд - любой ценой!

Тогдашний мировой рекорд дальности беспосадочного полета по прямой составлял 9104 километра и был установлен французскими летчиками Полем Кодосом и Морисом Росси в 1933 году. Самолет Bleriot 110, построенный для установления этого рекорда, был заурядным по конструкции монопланом с неубирающимся шасси. Но и это по тому времени было необычно. Предыдущие достижения обычно ставились на модификациях серийных машин, вся «рекордность» которых зачастую заключалась в дополнительных топливных баках.

Рекорды ставили американские, французские и английские энтузиасты. Авиационные фирмы разрабатывали то, что могли продать, - транспортные или военные самолеты. Создать с нуля принципиально новую рекордную машину, привлекая лучшие конструкторские силы и колоссальные материальные ресурсы, могли только в стране, где слова «окупаемость» и «прибыль» были вычеркнуты из актуального лексикона. А где, кроме СССР, могли бы построить для такого полета специальную взлетную полосу необычайной по тем временам длины? А несколько лет подготовки? А специальная комиссия, безотказно решавшая все сопутствующие вопросы, во главе которой стоял один из вождей - Ворошилов? И наконец, вряд ли французскому или американскому президенту пришло бы в голову самому составлять экипаж или придумывать маршрут, которым полетят летчики. На такое был способен только «отец народов»! Неудивительно, что на самолете Чкалова была надпись «Сталинский маршрут».

Удивительно другое. Два дальних перелета, совершенных Чкаловым (на Дальний Восток и в США), сделали его мировой знаменитостью и были прославлены как великие успехи советской авиации. Но своей главной цели они так и не достигли - мировой рекорд дальности остался у французов. И это несмотря на то, что побить такой рекорд на самолете АНТ-25 было вполне возможно. Ведь первое название этого уникального аэроплана (РД) расшифровывалось как «Рекорд дальности»! Разумеется, не гениальный летчик Чкалов и не члены его экипажа Байдуков и Беляков были виновниками своей относительной неудачи…

Самолет для рекорда

Задача завоевать для Советской страны мировой рекорд дальности полета была поставлена в августе 1931 года, а уже в декабре было принято решение: полет состоится летом 1932 года! Представивший эскизный проект рекордного самолета Андрей Николаевич Туполев, разумеется, понимал, что наполеоновские планы ответственных работников из соответствующей комиссии в такие сроки неосуществимы. Летом 1932 года лишь начали строить необычный одномоторный самолет, не имевший аналогов в тогдашней авиации. По внешнему виду он походил на планер с мотором - размах его крыльев в два с половиной раза превышал длину фюзеляжа!

В гигантских крыльях располагались бензобаки, причем они были несущей частью конструкции, принимая на себя часть нагрузок. Создатели машины уделили большое внимание аэродинамике, в частности, оснастили РД убирающимся шасси. Впрочем, колесные стойки лишь «подтягивались» к крылу и в полете оставались полуутопленными. Зато уборку и выпуск шасси осуществляли не с помощью ручной лебедки, а (впервые в СССР!) электромотором. Самолет нафаршировали новейшими приборами отечественной конструкции, в частности, оснастили гиромагнитным компасом и приемопередающей радиостанцией с дальностью передачи до 5000 км. Позаботились и о летчиках - обогрев кабины выхлопными газами и кислородные баллоны должны были на высоте спасти их от холода и недостатка воздуха. В общем, РД оказался со всех сторон интересной конструкцией с одним маленьким, но существенным недостатком. На нем нельзя было установить никакого рекорда… Первый полет состоялся летом 1933 года. Подсчитав неприлично большой расход бензина, создатели самолета унывать не стали.

Теперь все получится

К осени 1933 года был готов второй экземпляр («дублер»). В отличие от первого АНТ-25 он был оснащен двигателем М-34Р с редуктором, замедлявшим скорость вращения винта. КПД винта повысился, расход топлива упал. Расчетная дальность полета увеличилась с 7200 км у первого варианта самолета до 10 800 км у дублера. Вот тут-то и пришло известие о перелете Кодоса и Росси из Нью-Йорка в Сирию. Именно их рекорд теперь предстояло побить на РД. Увы, расчетная дальность, характеризующая полет в идеальных условиях, в реальности всегда оказывается меньше - поэтому и возможностей самолета с редукторным двигателем было маловато.

Тогда дублер подвергся своеобразному «тюнингу». Гофрированная металлическая обшивка самолета создавала слишком большое аэродинамическое сопротивление. Для борьбы с ним крыло и оперение решили обтянуть поверх гофра тканью и покрыть лаком. Ткань пришивалась к металлу вручную через множество просверленных отверстий. Кое-где между «волнами» гофра закладывали профилированные бруски, вырезанные из легчайшего дерева - бальзы. Отполировали до зеркального блеска лопасти винта… Гигантские трудозатраты на такую доводку окупились сторицей - в начале 1934 года после испытаний был сделан вывод о том, что самолет в состоянии пролететь без посадки свыше 13 000 км. В сентябре того же года эти расчеты попытались проверить экспериментально.

АНТ-25 с полным запасом топлива для рекордного полета не смог бы взлететь ни с одного из существовавших тогда грунтовых аэродромов. Поэтому на подмосковном аэродроме в Щелково была сооружена специальная бетонная взлетная полоса. Для того чтобы повысить скорость разбега, в начале полосы соорудили 12-метровую стартовую горку, на которую перед взлетом затаскивали самолет. Испытать предельные возможности АНТ-25 было поручено экипажу Михаила Громова - того самого летчика, который впервые поднял эту машину в воздух. Две попытки установления рекорда полета по замкнутому кругу окончились вынужденными посадками - подводил мотор. В третий раз АНТ находился в воздухе больше трех суток - долетел от Москвы до Харькова и летал над Украиной, пока не кончилось топливо. После посадки в Харькове выяснилось, что самолет пролетел 12 411 км! Прекрасный результат - куда больше мирового рекорда полета по замкнутому маршруту (10 601 км), принадлежавшего Кодосу и Росси. Что же теперь? Летчиков ждут почести и подготовка к штурму наиболее почетного рекорда, линейного беспосадочного перелета? Прибывший в Харьков начальник ВВС РККА Яков Алкснис рассказал, что в Москве готовят торжественную встречу героев-рекордсменов.

Засекреченное достижение

Однако торжеств экипаж не дождался. Как раз в это время Климент Ворошилов направлялся на юг отдохнуть от трудов по строительству социализма. Когда его поезд остановился в Харькове (в полночь), не успевших выспаться летчиков привели рапортовать «первому красному офицеру». Сидевший в салон-вагоне за накрытым столом Ворошилов вовсе не обрадовался сообщению Громова. «И что же нам делать? - спросил он. Теперь за рекордом начнут гнаться американцы и нам опять придется что-то придумывать…

А если не опубликовать это достижение, то оно у нас останется в запасе!» Кому нужен рекорд «в запасе», Ворошилов не пояснил. Но вместо торжественной встречи летчиков ждал в Москве абсолютно пустой аэродром. Там они узнали, что сведения об их полете было решено засекретить!

Справедливости ради надо сказать, что резон в рассуждениях Ворошилова был. Полет Громова все равно не зарегистрировали бы как мировой рекорд. Во-первых, СССР в тот момент еще не вступил в Международную авиационную федерацию (FAI), это произошло годом позже. Во-вторых, по международным правилам садиться надо было в той же точке, откуда экипаж взлетал. И наконец, за полетом не наблюдали иностранные комиссары, а особого доверия «этим большевикам» у международной федерации тогда наверняка не было…

Но представьте себе, каково было летчикам! Вряд ли Михаила Громова утешило присвоение ему недавно учрежденного звания Героя Советского Союза (два других члена его экипажа получили ордена Ленина). Первыми Героями только что стали летчики, спасавшие в Арктике экипаж раздавленного льдами парохода «Челюскин». Об их подвиге знала вся страна, в «челюскинцев на льдине» играли дети в каждом дворе… А Громов даже не имел права рассказывать, за что получил свою награду.

Не ищем легких путей!

Разумеется, летчик тут же начал готовить международный рекордный перелет. Прорабатывались маршруты Хабаровск-Москва-Франция-Северная Африка, Москва-Европа-Нью-Йорк (через Атлантику), Москва-Бразилия, Москва-Австралия… Однако неожиданно у экипажа Громова самолет отобрали. Их известили, что знаменитый полярный летчик Сигизмунд Леваневский полетит на нем из Москвы в Америку через Северный полюс!

С точки зрения логики выбор маршрута был абсурден. Ясно, что рекорд надо ставить в благоприятных условиях, а не в Арктике, где не работает большинство навигационных приборов и самолет обледеневает. Но в стране, «где мерилом работы считают усталость», торжествовала иная логика. Выдумать себе трудности и потом преодолевать их - вполне почетная задача для советского человека!

Понятно, почему Леваневский хотел перелететь именно в США. Он стал известен и популярен в этой стране, доставив туда американского летчика Джеймса Маттерна, потерпевшего аварию на Чукотке. Понятно и то, почему желание Леваневского поспешили удовлетворить. Сигизмунд пользовался покровительством самого Сталина…

Очевидно, «вождя народов» Леваневский интересовал как пропагандистский пример. В те годы иметь родственников за границей было в высшей степени подозрительно. Но история семьи Леваневского отлично вписывалась в концепцию «два мира - две судьбы». У Сигизмунда, поляка по национальности, был брат Юзеф, после революции уехавший в буржуазную Польшу. Юзеф стал известным летчиком-рекордсменом и разбился в одном из тренировочных полетов. После этого началось на первый взгляд странное (а на самом деле закономерное) раздувание славы Сигизмунда, до той поры никому не 2известного. Ведь теперь он был живым аргументом, доказывающим преимущества социализма! Достаточно сказать, что Леваневский стал Героем Советского Союза как летчик, спасавший челюскинцев, хотя ни одного человека со льдины он так и не вывез, повредив самолет при посадке…

Поэтому у Михаила Громова, знавшего АНТ как свои пять пальцев, самолет отняли и передали Леваневскому, никогда не имевшему дела с этой машиной. Стоит ли удивляться, что его рекордный полет закончился фиаско? При разборе обстоятельств происшествия выяснилось, что, приказав повернуть назад, Леваневский попросту перестраховался. Масла до Америки хватило бы, выплескиваться наружу оно стало из-за того, что маслобак заправили «от души», выше нормы. Вскоре экипаж и конструктора вызвали к Сталину - вождь хотел разобраться в причинах неудачи. Леваневский в ответ на вопросы Сталина произнес эмоциональный монолог о том, что АНТ-25 никуда не годится и такие самолеты может строить только замаскировавшийся вредитель. После этого пришлось вызывать врача. Туполеву стало плохо - он хорошо понимал, чем грозили создателю самолета подобные обвинения. За конструктора и его детище вступился второй пилот Георгий Байдуков.

В итоге Леваневского отправили в Америку искать подходящую для его целей машину, а Байдуков задумался над тем, как все-таки завершить эпопею с полярным перелетом.

Чкалов вместо Леваневского

Байдуков справился с задачей - на смену одному любимцу вождя нашел другого. Откровенно говоря, его друг Валерий Чкалов так же плохо подходил для рекордного перелета, как и Леваневский. Гениальный (хоть и не очень дисциплинированный) летчик-истребитель, затем испытатель… Чкалов летал на легких машинах, выясняя их предельные возможности. Для этого ему не нужно было удаляться от аэродромов и уж тем более изучать аэронавигацию и овладевать навыками слепого полета. Байдуков обещал, что в сложных условиях пилотировать машину будет сам: «Твое дело - взлететь!» Самое главное - Сталин хорошо знал Чкалова и мог разрешить ему полет. Так и случилось, однако вождь решил не рисковать и повременить с Америкой. Для начала он предложил экипажу Чкалова слетать на Дальний Восток. Не исключено, что такой вариант предлагали сами летчики, однако, как бы то ни было, на борту их самолета появилась надпись «Сталинский маршрут».

В июле 1936 года Чкалов, Байдуков и штурман Беляков пролетели «сталинским маршрутом» от Москвы до Камчатки и Сахалина. Перелет был, безусловно, героическим, да и Чкалов продемонстрировал незаурядное мастерство, посадив самолет на крохотном острове Удд на совершенно неприспособленную площадку. Но… некоторые обязательные для фиксации мирового рекорда дальности требования выполнены не были, и он по-прежнему оставался у французов.

Зато теперь можно было осуществлять перелет через Северный полюс. На этот раз к формальностям отнеслись более внимательно - рекорд, поставленный в таких сложнейших условиях, имел бы еще более сильный пропагандистский резонанс. Лететь должны были два экипажа - Чкалова и Громова, с разницей в полчаса. Было известно, что громовский экипаж подготовлен лучше, поэтому на Чкалова, Байдукова и Белякова возлагалась миссия «разведчиков», а рекорд должны были ставить Громов, Данилин и Юмашев. Однако незадолго до перелета Громов, придя в ангар, обнаружил, что с его самолета… сняли мотор! Двигатель был переставлен на машину Чкалова, а второму экипажу пришлось дожидаться, когда на стенде «обкатают» новый мотор… Техническая необходимость или что-то другое? Если бы два самолета полетели вместе, основное внимание было бы приковано к тому, кто установит рекорд…

Ситуация становится более ясной, если вспомнить, что двое членов экипажа Громова имели дворянское происхождение, а третий - купеческое. Чкаловцы же отличались безупречной «пролетарской» биографией и очень подходили на роль главных героев пропагандистского шоу, демонстрировавшего преимущества советской школы авиастроения. Чкалов полетел первым и собрал весь урожай славы. Мало кто в тот момент думал о том, что от Москвы до Ванкувера, где 20 июня 1937 года сел экипаж Чкалова, - 8582 км по прямой. АНТ-25, обходя зоны с плохими метеоусловиями, пролетел гораздо большее расстояние - но для фиксации рекорда важно, сколько километров между конечными точками маршрута! Рекорд дальности по-прежнему принадлежал Кодосу и Росси. Маршрут Чкалова оказался воистину «сталинским» - блуждания, героическое преодоление трудностей и невыполнение основной задачи…

Впрочем, менее чем через месяц после полета Чкалова многострадальный экипаж Громова все-таки получил возможность отправиться в свой полет. Перелетев через полюс в США и приземлившись в Сан-Джасинто, второй АНТ-25 преодолел 10 148 км по прямой. Рекорд - на этот раз без всяких оговорок! А в баках самолета еще оставалось бензина по крайней мере на полторы тысячи километров пути. Но дальше была мексиканская граница. А с Мексикой о пролете нашего экипажа не договорились - никто не думал, что Громов залетит так далеко…

Среди достижений отечественной науки и техники перелет экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку находится в одном ряду с полетом Юрия Гагарина . Более того, можно сказать, что без перелета Чкалова, вполне возможно, не было бы и гагаринского триумфа.

В начале 1930-х годов советская авиация прогрессировала стремительно. Летчики и авиаконструкторы готовы были замахнуться на самые престижные мировые рекорды, включая рекорды дальности полета.

В декабре 1931 года Совет Труда и Обороны СССР дал поручение Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ) начать разработку самолета РД (рекорд дальности), специально предназначенного для совершения рекордного перелета.

Концепцию самолета разработал авиаконструктор Андрей Туполев , а проработка все деталей проекта была поручена бригаде инженеров во главе с Павлом Сухим .

Для самолета был разработан новый двигатель АМ-34Р, создателем которого стал конструктор Александр Микулин .

Первое достижение АНТ-25

Испытаниями новой машины, в окончательном виде получившей название АНТ-25, занимался летчик Михаил Громов .

Всего были построены две такие машины, которые испытывались практически одновременно. АНТ-25, совершивший первый полет в 1933 году, был машиной экспериментальной, «сырой», и для осуществления рекордных перелетов его еще предстояло довести до ума.

10 сентября 1934 года экипаж в составе Михаила Громова , Александра Филина и Ивана Петрова начал экспериментальный по замкнутому маршруту. Полет продолжался 75 часов, за которые АНТ-25 преодолел 12 411 км. По дальности это был мировой рекорд, однако засчитан он не был, поскольку СССР еще не являлся членом Международной авиационной федерации (ФАИ).

Но главное — полет проводился по замкнутому маршруту, то есть фактически летчики не удалялись на критичное расстояние от базы, совершая, образно говоря, «круги по стадиону». Самой же престижной категорией среди рекордов на дальность считался полет по прямой линии. Ради достижения результата в этом виде, собственно, и строился АНТ-25.

Тем не менее, за этот полет членов экипажа наградили орденами Ленина, а командиру АНТ-25 Михаилу Громову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сигизмунд Александрович Леваневский, 1934 г. Фото: РИА Новости / Владислав Микоша

Неудача Сигизмунда Леваневского

Встал вопрос об осуществлении рекордного полета на дальность по прямой линии. Среди вариантов были перелеты Москва — Австралия, Хабаровск — Марокко. Самым перспективным в плане шансов на успех выглядел маршрут Москва — Южная Америка, предложенный Михаилом Громовым.

У варианта Громова был только один, но очень серьезный минус — требовалось согласование права на пролет с целым рядом стран, и отказ даже одной из них мог разрушить все планы.

Однако летчик Сигизмунд Леваневский предлагает амбициозный, хотя и крайне рискованный вариант — перелет через Северный полюс в Америку. Советский лидер Иосиф Сталин , благоволивший Леваневскому, одобряет его план. Ему отдают АНТ-25, а сам перелет назначают на август 1935 года.

3 августа 1935 года самолет АНТ-25 с экипажем в составе Сигизмунда Леваневского , Георгия Байдукова и Виктора Левченко начинает полет по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Франциско. Однако через 2000 км в кабину стало протекать масло. Леваневский принял решение прекратить полет и лечь на обратный курс. АНТ-25 сел под Новгородом.

Как выяснилось, протечка масла была вызвана тем, что его налили слишком много, и оно начало пениться. Ничего фатального в этом не было, но Леваневский объявил АНТ-25 ненадежной машиной, и отказался в дальнейшем летать на самолетах Туполева, объявив конструктора «вредителем». Андрею Туполеву эти заявления Леваневского стоили сердечного приступа.

Москва — остров Удд

Несогласный с Леваневским Георгий Байдуков заявил, что АНТ-25 может выполнить задачу. Но после отказа Леваневского ему нужен был первый пилот в экипаже.

Байдукову удалось уговорить стать им своего друга, одного из лучших летчиков-испытателей в стране Валерия Чкалова.

Третьим членов нового экипажа стал штурман Александр Беляков .

Весной 1936 года экипаж Чкалова просит разрешить полет через Северный полюс в Америку. Однако Сталин, помня о неудаче Леваневского, назначает другой маршрут: Москва — Петропавловск-Камчатский.

20 июля 1936 года АНТ-25 стартует. Спустя 56 часов 20 минут самолет совершил посадку на песчаной косе острова Удд. Чкалов посадил машину в тяжелейших условиях на маленький пятачок. Для того, чтобы самолет смог взлететь с острова, прибывшим на помощь военным пришлось построить деревянную взлетно-посадочную площадку длиной 500 метров.

В Москве летчиков встречал лично Иосиф Сталин. Весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза.

Лётчики Валерий Чкалов (в центре), Георгий Байдуков (слева) и Александр Беляков сидят около самолёта после приземления на острове Удд. Фото: РИА Новости

Кто первым полетит в Америку?

Вновь стал вопрос о полете через Северный полюс в Америку. Но советское руководство решает, что такой полет можно будет осуществить в период работы дрейфующей полярной станции «Северный полюс». Полярники должны будут обеспечить летчиков точными данными о погодных условиях в районе полюса, что повысит шансы на успех.

Работа полярной станции «Северный полюс-1» под руководством Ивана Папанина началась 6 июня 1937 года. К этому моменту к перелету в Америку все было готово.

На этапе подготовке вновь стал вопрос — кто полетит первым? В качестве кандидатов рассматривались экипажи Валерия Чкалова, Михаила Громова и Сигизмунда Леваневского.

Леваневский вновь подтвердил — на машинах Туполева он летать не будет. Что касается Чкалова и Громова, то было принято решение отправить два экипажа на двух АНТ-25 с разницей в полчаса.

Советский летчик Михаил Михайлович Громов, 1937 г. Фото: РИА Новости / Иван Шагин

Предосторожность товарища Алксниса

Но за несколько дней до полета с АНТ-25 Михаила Громова внезапно сняли двигатель. Экипажу было заявлено, что его необходимо было переставить на самолет Чкалова, где обнаружились неполадки. На самолет Громова взамен должны были установить новый двигатель, заказанный на заводе.

Это означало, что Громов вместе с Чкаловым не полетит.

Специалисты сомневаются, что двигатель с самолета Громова действительно могли переставить на машину Чкалова. Скорее, это был повод задержать экипаж Громова.

По мнению самого Громова, решение об этом мог принять курировавший перелет заместитель наркома обороны по авиации Яков Алкснис . Его беспокоила возможная конкуренция между двумя экипажами, грозившая привести к чрезмерному риску во время перелета.

В итоге стало окончательно ясно — новую попытку перелета предпримет экипаж Валерия Чкалова.

Легендарный экипаж самолета «АНТ-25» Герои Советского Союза Александр Беляков, Валерий Чкалов и Георгий Байдуков. (слева направо). Фото: РИА Новости

Полет на грани

В 4:05 18 июня 1937 года самолет АНТ-25 с экипажем в составе Чкалова, Байдукова и Белякова взлетел со Щёлковского аэродрома.

Полет проходил в очень тяжелых условиях. Самолет часто входил в зону циклонов, облачности, вследствие чего покрывался слоем льда. Пока один пилот находился за штурвалом, второму приходилось почти непрерывно качать антиобледенительную жидкость. Помимо сильнейшего мороза (температура в кабине опускалась ниже минус 20), экипажу пришлось столкнуться с кислородным голоданием. Ученые считали, что высота облаков в районе полюса не превысит 3500 — 4000 метров, а значит, летчикам не нужно будет подниматься выше. На практике все оказалось иначе, и пилотировать приходилось на высотах, где не обойтись без кислородной маски. Это привело к дефициту кислорода, который стал остро сказываться во второй части перелета.

Не удалось получить и сводку погоды со станции «Северный полюс-1». Как раз во время прохождения этого района на АНТ-25 отказала антенна рации.

Подвиг Георгия Байдукова

Очень длительное время самолет приходилось пилотировать практически вслепую, и здесь пригодился опыт Байдукова, который был мастером таких полетов. Из более чем 60 часов перелета две трети за штурвалом находился именно он.

Уходя от очередного циклона, АНТ-25 вынужден был преодолевать Скалистые горы на высоте свыше 6000 метров, то есть практически на предельной высоте для этого самолета. Остатки кислорода Чкалов и Беляков отдали находившемуся за штурвалом Байдукову, а сами легли на пол, стараясь экономить силы в условиях кислородного голодания.

20 июня 1937 года около 15:15 по московскому времени, в условиях низкой облачности и дождя, АНТ-25 достиг американского Портленда. Экипаж принял решение садиться на северном берегу реки Колумбия, на военном аэродроме города Ванкувер. Несмотря на то, что полоса была коротковата для АНТ-25, посадка прошла успешно. А уже через несколько минут советские летчики оказались в окружении восторженных американцев, которых не остановило то, что аэродром был военным, и посторонним вход на его территорию был закрыт.

Первым из официальных лиц, встретивших экипаж Чкалова в США, стал начальник гарнизона генерал Джордж Маршалл . Этот тот самый человек, чьим именем будет назван план послевоенного восстановления Европы.

Cамолет АНТ-25 в Ванкувере. Фото: РИА Новости

Рекорд мира поставил Михаил Громов

В 1930-х годах советско-американские отношения находились на подъеме, и героев-летчиков с восторгом встречали по всей Америке. Перелет через полюс действительно был событием выдающимся, и американцы оценили его по достоинству. В Вашингтоне экипаж Чкалова принял лично президент США Франклин Рузвельт .

На Родине Чкалова, Байдукова и Белякова встречали как победителей. За этими бурными чествованиями остался почти незамеченным один факт — мирового рекорда в дальности полета по прямой линии достичь не удалось. Показатель в 8582 км был рекордом СССР, а не мира.

Этот пробел устранил Михаил Громов. 12 июля 1937 года второй АНТ-25 с экипажем в составе Громова, Андрея Юмашева и Сергея Данилина начал свой перелет. Громов постарался учесть все недостатки, выявленные в полете Чкалова.

АНТ-25 в Сан-Джасинто, штат Калифорния. Фото: Flickr.com / SDASM Archives

После 62 часов 17 минут полета АНТ-25 Михаила Громова совершил посадку на поле близ города Сан-Джасинто, штат Калифорния. Дальность полета по прямой линии составила 10 148 км, и это был безоговорочный мировой рекорд. Подсчитав остаток топлива после посадки, летчики выяснили, что могли достичь даже Панамы, поскольку в баках оставалось горючего еще на 1500 км.

В истории американского города Ванкувер и спустя 80 лет главным событием остается прилет советских летчиков в июне 1937 года. Одна из улиц города носит имя Валерия Чкалова.

Во время беспосадочных перелетов: Москва — о. Удд (Дальний Восток) и Москва — Северный полюс — Ванкувер (США).

Валерий Павлович Чкалов родился 2 февраля (20 января по ст. ст.) 1904 года в селе Василёво Нижегородской губернии (ныне город Чкаловск), в семье котельщика Василёвских казённых мастерских — Павла Григорьевича Чкалова. Мать умерла рано, когда Валерию было 6 лет.

В семь лет Валерий пошёл учиться в василёвскую начальную школу, затем — в училище.

В 1916 году по окончании школы отец направляет его на учёбу в Череповецкое техническое училище.

В 1918 году училище было закрыто и Валерию пришлось вернуться домой. Он стал работать подручным у отца, молотобойцем в кузнице, а с началом навигации поступил на работу кочегаром на землечерпалку.

В навигацию 1919 года Валерий Чкалов работал кочегаром на пароходе «Баян» на Волге и тогда впервые увидел самолёт. После этого он принял решение и, уволившись с парохода, в том же году ушёл служить в Красную Армию. Его направили слесарем-сборщиком самолётов в 4-й Канавинский авиационный парк в Нижнем Новгороде.

В 1921 году Чкалов добился направления на учёбу в Егорьевскую военно-теоретическую школу ВВС, после её окончания в 1922 году направлен на дальнейшую учёбу в Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков, окончил её в 1923 году.

В 1923-1924 годах в соответствии со сложившейся в то время практикой подготовки военных лётчиков он также проходил обучение и в Московской военно-авиационной школе высшего пилотажа, а затем в Серпуховской высшей авиационной школе стрельбы, бомбометания и воздушного боя.

В июне 1924 года военный лётчик-истребитель Чкалов был направлен для прохождения службы в Ленинградскую Краснознамённую истребительную авиаэскадрилью имени П.Н.Нестерова . За время службы в эскадрилье он проявил себя как дерзкий и отважный лётчик. Совершал рискованные полёты, за что получал взыскания и неоднократно отстранялся от полётов.

В 1927 году Чкалов женился на ленинградской учительнице Ольге Ореховой. В марте 1928 года переведён на службу в 15-ю Брянскую авиационную эскадрилью, жена с сыном Игорем остались в Ленинграде.

Курсант В.П.Чкалов, крайний справа, у учебного самолета У-1 .

В.П.Чкалов с женой и сыном.

В Брянске Чкалов совершил аварию, был обвинён в воздушном лихачестве и многочисленных нарушениях дисциплины. Приговором военного трибунала Белорусского военного округа от 30 октября 1928 года Чкалов был осуждён по статье 17 пункт «а» Положения о воинских преступлениях и по статье 193-17 УК РСФСР к 1 году лишению свободы, а также был уволен из Красной Армии. Отбывал наказание недолго, по ходатайству Я.И.Алксниса и К.Е.Ворошилова менее чем через месяц наказание было заменено на условное и Чкалов был освобождён из Брянской тюрьмы.

Будучи в запасе, в начале 1929 года Чкалов вернулся в Ленинград и по ноябрь 1930 года работал в Ленинградском ОСОАВИАХИМе, где руководил школой планеристов и был лётчиком-инструктором.

В ноябре 1930 года Чкалов был восстановлен в воинском звании и направлен на работу в Московский Научно-исследовательский институт ВВС РККА.

За два года работы в НИИ он совершил более 800 испытательных полётов, освоив технику пилотирования 30 типов самолётов. 3 декабря 1931 года Чкалов участвовал в испытаниях «Звена» (воздушного авианосца), которая представляла собой тяжёлый бомбардировщик, нёсший на своих крыльях и фюзеляже до пяти самолётов-истребителей.

С января 1933 года Валерий Чкалов вновь в запасе и переведён на работу лётчиком-испытателем Московского авиационного завода № 39. Он испытывал новейшие самолёты-истребители 30-х годов И-15 и И-16 конструкции Поликарпова . Он также принимал участие в испытаниях истребителей танков ВИТ-1 , ВИТ-2 , а также тяжёлых бомбардировщиков ТБ-1 , ТБ-3 , большого количества опытных и экспериментальных машин ОКБ Поликарпова. Автор новых фигур высшего пилотажа — восходящий штопор и замедленная бочка.

5 мая 1935 года авиаконструктор Николай Поликарпов и летчик-испытатель Валерий Чкалов за создание лучших самолётов-истребителей были награждены высшей правительственной наградой — орденом Ленина.

В.П.Чкалов с сыном Игорем. 1936 г.

Об исключительной важности этого перелёта для того времени говорит тот факт, что возвращающийся в Москву самолёт приехал лично встречать на аэродром И.В.Сталин. С этого момента Чкалов приобрёл всенародную известность в СССР.

В.П.Чкалов и И.В.Сталин.

Чкалов продолжал добиваться разрешения на совершение перелёта в США и в мае 1937 года разрешение было получено. Старт самолёта АНТ-25 состоялся 18 июня. Полёт проходил в значительно более сложных условиях, чем предыдущий (отсутствие видимости, обледенение и т.д.), но 20 июня самолёт совершил благополучную посадку в американском городе Ванкувер (штат Вашингтон, США). Протяжённость перелёта составила 8504 километра.

А.В.Беляков, Г.Ф.Байдуков, В.П.Чкалов после посадки в Северной Америке.

А.В.Беляков, В.П.Чкалов, Г.Ф.Байдуков после посадки в Северной Америке.

За этот перелёт экипаж был награждён орденами Красного Знамени.

12 декабря 1937 года Валерий Чкалов был избран депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР от Горьковской области и Чувашской АССР. По просьбе жителей Василёва их посёлок был переименован в Чкаловск.

Чкалову предлагали занять государственную должность, но он продолжал заниматься испытательской работой. 1 декабря 1938 года он был срочно вызван из отпуска для проведения испытаний нового истребителя И-180 .

Валерий Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого вылета на самолёте И-180 на Центральном аэродроме. Это был первый полёт нового истребителя конструкции Поликарпова.

Камень установленный на месте гибели В.П.Чкалова.

Награды:

-звание Героя СССР (24.07.1936 г.);

-2 ордена Ленина (5.05.1935 г., 24.07.1936 г.);

-Орден Красного Знамени (июль 1937 г.);

-Медаль «XX лет РККА» (февраль 1938 г.).

С именем Чкалова связаны:

Населённые пункты:

-город Чкаловск в Нижегородской области,

-город Чкаловск в Согдийской области Таджикистана.

-село Чкалово в Северо-Казахстанской области Казахстана,

-посёлок городского типа Чкаловское в Харьковской области,

-с 1938 г. по 1957 г. имя «Чкалов» носил г.Оренбург.

-Остров в Сахалинском заливе Охотского моря. На этом острове, ранее называвшемся Удд, приземлился экипаж Чкалова 22 июля 1936 года.

-Пик Чкалова (4150 м) — Богосский хребет, Большой Кавказ (Дагестан).

Улицы во многих городах, в частности:

-Чкаловский проспект в Санкт-Петербурге,

-улица Чкалова в Ишимбае,

а также улицы в ряде других городов:

в России — в Азове, Борисоглебске, Брянске, Владивостоке, Воронеже, Гатчине, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Жуковском, Иркутске, Кемерово, Коломне, Миассе, Канавинском районе Нижнего Новгорода, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Петрозаводске, Перми, Рыбинске, Самаре, Томске, Харькове, Химках, Череповце, Ярославле;

за рубежом — в Ванкувере (США)), в Минске (Беларусь), в Николаеве и Херсоне (украина).

-Имя Чкалова ранее носила московская улица Земляной Вал (часть Садового кольца), где стоит дом, в котором жил Чкалов. На этом доме есть мемориальная доска со словами «В этом доме жил великий лётчик нашего времени, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов».

Учебные заведения:

-Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова.

-Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков в г. Борисоглебске Воронежской обл. (Постановление СНК Союза ССР от 28 декабря 1938 г.). Там же установлен бронзовый бюст героя.

-Егорьевский авиационный технический колледж гражданской авиации им. В.П.Чкалова.

-Школа № 1397 имени В.П.Чкалова, г. Москва.

-Школа № 3 имени В.П.Чкалова, г. Арзамаса Нижегородской области.

-Средняя общеобразовательная школа им. Чкалова в рабочем поселке Шугурово (Татарстан).

-Средняя общеобразовательная школа им. Чкалова в г. Нарын (Кыргызстан).

-Станции метро «Чкаловская»: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ташкенте и в Екатеринбурге.

-Район города — Чкаловский административный район в Екатеринбурге.

Микрорайоны городов:

-Посёлок им. Чкалова в г. Каменске-Уральском Свердловской области;

-посёлок Чкаловск в составе Калининграда;

-Чкаловский микрорайон в Омске.

-Посёлок Чкаловский в составе города Ростов-на-Дону.

Предприятия:

-Аэропорт «Чкаловский».

-Авиационный завод в Новосибирске. (НАПО им. В.П.Чкалова).

-Авиационный завод в Ташкенте. (Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П.Чкалова).

-Мемориальный музей В.П.Чкалова в г. Чкаловске Нижегородской области.

-Дворец культуры имени В.П.Чкалова в Новосибирске.

Во многих населённых пунктах установлены памятники:

-В Днепропетровске, Киеве, Кстово, Санкт-Петербурге (два бюста на Чкаловском проспекте и мемориальная доска на доме, где жил Чкалов), Новосибирске, Химках.

-Мемориальная доска в Гатчине, на доме № 4 по Красноармейскому проспекту, в котором Чкалов жил в 1926-1928 годах.

-Памятный камень на месте гибели Чкалова — Москва, пересечение Хорошёвского шоссе и Хорошёвского тупика, метро «Полежаевская».

-Несколько памятников установлены в Нижнем Новгороде: памятник на Волжском откосе возле Нижегородского кремля и на ул. Землячки, где жили предки лётчика.

-Бюст в парке «Крылья Советов» Авиастроительного района Казани.

-Бронзовый бюст у входа в Боинговский авиамузей в Сиэтле.

-Бронзовая скульптура в шесть метров на семиметровом пьедестале стоит на набережной реки Урал в г. Оренбурге.

-20 мая 1974 года в Ванкувере (штат Вашингтон, США) был создан Чкаловский комитет трансполярного перелета — общественная некоммерческая организация, в которую вошли представители деловых кругов и местной элиты. 20 июня 1975 года в этом городе «в знак уважения к великому русскому народу» был открыт памятник, названный Чкаловским монументом.

-Борис Гребенщиков написал песню «Под мостом, как Чкалов».

-Известная нижегородская рок-группа носит имя «Чкалов».

-Валерий Павлович Чкалов — единственный реальный персонаж мюзикла «Норд-Ост». Создатели спектакля изобразили великого летчика сильным и отзывчивым человеком, согласившимся помочь главному герою — Сане Григорьеву в осуществлении экспедиции по поиску корабля «Святая Мария».

-Банк России выпустил памятные монеты: в 1995 году — «Трансарктический перелёт В.П.Чкалова»; в 2004 году — «100-летие со дня рождения В.П.Чкалова».

-Почтой России в 2004 году выпущена марка «Лётчик-испытатель В.П.Чкалов».

-Имя Чкалова носит волжский трёхпалубный теплоход.

-Имя «В.Чкалов» носит один из самолётов Ил-96-300 (RA-96005) авиакомпании «Аэрофлот — Российские Авиалинии».

-Именем В.П.Чкалова назван астероид (2692) Чкалов.

Ил-96-300 названный именем Валерия Чкалова.

Список источников:

Чкалов, Валерий Павлович. Cайт «Герои Страны».

М.В.Водопьянов. Летчик Валерий Чкалов.

Самолетом Валерия Чкалова называют модель ЦАГИ-25 (3 буквы АНТ), которая изготовлена по схеме цельнометаллического низкоплана с одним двигателем. Свободнонесущая схема конструкции аппарата позволила достичь отличных летных показателей. Данная машина была изготовлена еще в 1932 году бригадой конструкторов Павла Сухого, которая работала над проектом под чутким руководством не менее известного отечественного конструктора Андрея Туполева.

Несмотря на то, что большинство самолетов в то время назывались в честь их конструкторов, данная машина по праву считается самолетом Чкалова. Такое имя самолету присвоено после перелета Чкалова, который смог достичь северного полюса, а попом долетел до города Ванкувера в США, и все это без посадки. Что касается маршрута, то сам Чкалов первоначально был против полета через полюс, поскольку одномоторная машина могла не выдержать достаточно суровых условий полета.

Что касается самого самолета, который первоначально был создан отечественными конструкторами, то он и его летные показатели значительно отличались от тех, с которыми Чкалову удалось преодолеть столь огромный путь. Даже созданные первые летные модели прошли достаточно большой путь модернизации, а именно был установлен более качественный карбюратор, также была проведена шлифовка поверхности аппарата, что снизило трение при полете и нагрузку на двигатель. Кроме того, самолет был оснащен редукторным авиадвигателем. Все это положительно повлияло на максимальную дальность полета, так, первая машина могла преодолеть только 7,5 тыс. км, а модернизированные версии могли пролететь без посадки путь в 12,5 тысяч километров.

Прежде чем осуществить перелет между материками самолет ЦАГИ-25 прошел ряд испытаний на надежность и выносливость. Так, еще 1934 году с помощью данной модели был установлен мировой рекорд по максимальной дальности полета, которая составила почти 12,4 тысяч километров. Но данный полет осуществлялся сугубо над материком на территории СССР.

Нужно отметить, что первый перелет до Америки планировался еще в 1935 году, намечался перелет до города Сан-Франсиско, при этом по пути побывав на северном полюсе. Но данная экспедиция окончилась еще на территории СССР, поскольку была выявлена неисправность двигателя, после чего пилотам пришлось приземлить аппарат.

Первая экспедиция Чкалова на данном самолете была осуществлена в июле 1936 года. Чкалов был командиром, под его руководством находился второй пилот и штурман. Их первой задачей было преодоление расстояния в 9 тысяч километров и приземление на песчаной косе под названием Удд, это находится в Охотском море. Данная задача была выполнена великолепно и без особых осложнений. Именно после этого высшим руководством был составлен план о перелете на данном самолете до Америки. Но постановлением самого Сталина было принято решение произвести перелет через Северный полюс. Вылет по этому маршруту осуществлялся 18.06.1937 года из Москвы. Полет окончился успехом, за счет этого Чкалов и его команда стала первыми людьми в мире, которые смогли преодолеть расстояние между материками по воздуху на самолете. После их достижения начали проектировать и создавать самолеты для безопасных перелетов через океан. Но самолет Чкалова поистине может считаться первопроходцем в данном направлении авиации.

Особенности самолета Чкалова

Все достижения данного самолета были получены, в первую очередь, за счет кропотливого и многолетнего труда конструкторов, которым и удалось достичь высоких летных показателей и очень большой на то время дальности полета. Самой главной деталью аппарата поистине считается очень надежный двигатель, который не подвел Чкалова и его команду при перелете. Что касается самой силовой установки, то она была создана гениальным конструктором А.А. Микулиным, которую он обозначил как АМ-34. При анализе достоинств самолета Чкалова просто нельзя не отметить огромный размах крыльев. Он достигал показателя в 34 метра, что очень много, но это позволило придать машине большей устойчивости и надежности в полете. Несмотря на большой размах крыльев, они были изготовлены из специального гофрированного дюралюминия, который поверху был обтянут полотном, что значительно уменьшало сопротивление при полете и, как следствие, это позволило снизить нагрузку на двигатель. Нужно отметить, что конструкторами было сделано очень много для снижения массы аппарата и для увеличения подъемной тяги.

За счет глубокой модернизации самолет Чкалова весил всего лишь 4,2 тоны, поэтому данная машина могла поднимать топливный запас в 6 тонн, что значительно увеличило дальность полета. Для лучшей аэродинамики аппарата конструкторы разместили все топливо в кессонах крыльев. В случае аварийной ситуации над открытыми акваториями машина имела возможность приводняться, что повысило безопасность экипажа. Чтобы пилоты не потерялись при очень дальних перелетах, на самолет Чкалова было установлены самые качественные и надежные аэронавигационные приборы. Также установили мощную радиосистему для связи с землей.

На это время машина самолет Чкалова по праву можно считаться самой совершенной машиной в мире, поскольку до этого подобный перелет не удалось осуществить еще никому. По возвращению на родину пилотов на аэродроме встречал сам Сталин. За проделанный путь весь экипаж Чкаловского корабля был удостоен высокой награды Героя Советского Союза. Чкалову посмертно также была присвоена Золотая Звезда, которую вручили его наследникам только в 2004 году.

Что касается самого легендарного самолета Чкалова, то он существует и на данный момент как музейный экспонат. Не так давно Нижегородский авиазавод произвел ремонт и восстановительные работы данного аппарата. Реставрация данной модели состоит в восстановлении лакокрасочного покрытия и надписей на борту. После ремонта самолет направлен обратно в мемориальный музей В.П. Чкалова.