Календарь памятных дат кутузова 1812 года. Как будто с нами говорят

На Бородинском поле

Часовня-памятник 7-й пехотной дивизии генерала П.М. Капцевича

На Бородинском поле южнее деревни Горки, за ручьем Стонец, находится памятник 7-й пехотной дивизии генерал-майора Петра Михайловича Капцевича, в которую входил Псковский пехотный полк . Это памятник-часовня, по своим архитектурным формам напоминающая зубчатую башню древнерусского кремля или крепости. Памятник, построенный в стиле модерн, господствовавшем в русской архитектуре начала XX века, изобилует майоликовым декором. В технике расписной полихромной керамики исполнены: батальная сцена над входом в часовню, запечатлевшая подвиг дивизии в Бородинском сражении, над ней на башенке – образ Смоленской иконы Божьей Матери, на зубцах – знаки полков, входивших в состав дивизии (крайний слева Псковского пехотного). На восточной стене часовни – большое изображение православного креста, под ним – список потерь личного состава дивизии в день битвы: 148 человек убитыми, 627 – ранеными, 342 – пропавшими без вести. Автор памятника – штабс-капитан Псковского пехотного полка А.В.Дроздовский. На средства потомков дивизии памятник был возведен в 1912 году, к 100-летию Бородинского сражения.

В 2008г. были проведены ремонтно-реставрационные работы памятника, в ходе которых была воссоздана керамическая карта Бородинского сражения, располагавшаяся в полу башни и утраченная при реставрации в конце 1970-х годов.

На Псковщине

Псково-Печерский монастырь

Храмом-памятником, возведенным в честь героев Отечественной войны 1812 года является собор Михаила Архангела Псково-Печерского монастыря. Собор был возведен в 1827 году в стиле позднего классицизма по проекту известного в России того времени архитектора Л.И. Руска.

Храм буквально встроен в крепостную стену, за которую выходят только четырехколонные портики, которые как бы напрямик связывают город и монастырь. Это единственное здание в монастыре, которое имеет выход за стены крепости. Высота храма - 32 метра. На металлических позолоченных досках выбиты имена командиров и число воинов корпуса П.Х. Витгенштейна, защищавших дорогу на Псков от наступающих французов.

Храм впитал в себя воинский дух того места, на котором построен, ведь раньше на этом участке крепостной стены стояла башня Брусовка, почти полностью разрушенная во время вражеского нападения.

В 1812 году России предстояла трудная борьба с завоевателем, который, легко покорив Европу, не сомневался покорить и Россию. Опасность угрожала прежде всего западным областям России. Уже Полоцк был взят и занят неприятелем. Та же участь готовилась и Пскову.

В эту трудную годину псковитяне, по обычаю предков, с живой верой и теплой молитвой обратились за помощью в обитель Печерскую, к той чудотворной святыне, силою которой они прежде были избавлены от врагов отечества.

6 октября 1812 года, во второй раз, подняли из монастыря и принесли во Псков чудотворный образ Успения Божией Матери,- тот самый образ, который в первый раз принесен был во Псков в 1581 году, во время осады этого города Баторием, и с тех пор 231 год оставался постоянно в монастыре.

7 октября с этим образом совершен был вокруг города крестный ход, и в этот самый день Полоцк был взят русскими под предводительством Генерала-фельдмаршала, Графа Петра Христиановича Витгенштейна. Этим Псков был избавлен от опасности.

Такое чудо сознал и сам граф, ибо в письме своем к Псковскому губернатору он писал: “Уведомляю Вас с тем, чтобы Вы и всем сообщили, что молитвы услышаны... разбив совершенно неприятеля под Полоцком, в то самое 7 число, (в которое Псковичи с Печерскою иконою совершали крестохождение вокруг древних стен), ночью, овладев штурмом сим городом, и, перейдя Двину, гоню его авангардами к Лепелю" (История княжества Псковского, изд. 1831 г., стр. 314).

Желая почтить, прославить и увековечить имя того, которого Господь избрал орудием избавления западных пределов наших от страшного врага, иноки Псково-Печерского монастыря приняли намерение соорудить в своей обители новый храм и поставить в нем обелиск в честь и память сего героя.

День освящения храма был избран - 29 июня, - день ангела графа Петра Христиановича Витгенштейна. Освящение храма совершено в назначенный день Архиепископом Псковским Мефодием вторым, именно 29 июня 1827 года.

Сооружение обелиска, назначенное в новом храме, по плану Высочайше утвержденному, отменено, согласно с желанием графа Витгенштейна.

Вместо обелиска сделаны и поставлены в храме две медные доски, посеребренные через огонь и местами позолоченные, с надписанием имен, доставленных к Печерскому архимандриту в ведомости, как из дела видно, при отношении инспекторского Департамента Главного штаба Его Императорского Величества от 30 августа 1825 года.

Рядом с Михайловским собором в 2008 году возведена часовня , имеющая двойное посвящение:

В честь святой чудотворной иконы Божией Матери "Умиление Псково-Печерское" и

в память одного из победителей над отрядом Наполеона под Полоцком в 1812 году генерал-адъютанта Федора Васильевича Ридигера (предка Патриарха Московского с 1990 по 2008 год Алексия II (Алексея Михайловича Ридигера)).

Федор Васильевич Ридигер (1783 – 1856) – в 1812 г. подполковник, командир Гродненского гусарского полка, состоял в 1-м отдельном пехотном корпусе генерала П.X.Витгенштейна, в деле при Друе, командуя авангардом, разбил кавалерийскую бригаду противника (за отличие 14 августа 1812 г. произведен в полковники). Участвовал в боях и сражениях при Волынцах, под Клястицами, на р.Свольня, под Полоцком и при с.Белое. После гибели генерала Я.П.Кульнева назначен 31 октября 1812г. шефом Гродненского гусарского полка. Участвовал во взятии Полоцка. За сражение под Чашниками и Смолянами награжден 27 мая 1813г. чином генерал-майора со старшинством от 19 октября 1812 г. В 1813-1814 гг. участвовал в сражениях при Люцене, Бауцене, Дрездене, Лейпциге, Арси-сюр-Обе, Фер-Шампенуазе и при взятии Парижа.

На портрете Д.Доу в Военной галее Зимнего дворца изображен в генеральском доломане Гродненского гусарского полка с ментиком на левом плече и с лентой ордена Св.Анны 1-й ст. На правой стороне груди звезда ордена Св.Анны 1-й ст. На ментике серебряная медаль участника Отечественной войны 1812г. и звезда ордена Св.Владимира 2-й ст. На шее (сверху вниз) кресты орденов Св.Георгия 3-го кл., Св.Владимира 2-й ст, прусского ордена Красного Орла 2-й ст. и австрийского ордена Леопольда 2-й ст.

Псков

Памятник

Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову

19 сентября 1997 года в Пскове был торжественно открыт бронзовый бюст Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову (1747-1813), установленный к 250 – летию со дня рождения знаменитого генерал – фельдмаршала в сквере у Псковского Академического театра драмы им.А.С.Пушкина напротив Дома Советов.

Автор памятника петербургский скульптор Виктор Михайлович Шувалов. Бюст был отлит в 1995 году и два года хранился в фондах Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Все строительно-монтажные работы и благоустройство прилегающей территории были проведены рабочими ООО «Трест зелёного хозяйства». Заказчиком выступил Областной комитет по культуре и туризму. Почетное право открытия памятника было предоставлено главе администрации Псковской области Евгению Эдуардовичу Михайлову. Он отметил, что это не только дань памяти, но и призыв к псковичам быть сильными и мудрыми. Со словами благодарности в адрес знаменитого полководца от псковичей выступил профессор ПГПИ им. С.М.Кирова (ныне ПГПУ), доктор исторических наук Евгений Павлович Иванов, отметив, что Кутузов был всегда патриотом своей Родины – России. Завершилась церемония возложением цветов.

В присутствии общественности и гостей города торжественным маршем перед памятником прошли воины Псковского гарнизона.

Для многих М.И.Кутузов отожествляется с «войной, победой!», а кто он для нас псковичей мы можем узнать из статьи старшего

научного сотрудника псковского музея-заповедника, Людмилы Николаевны Макеенко под названием «Голенищевы-Кутузовы и их родственники»,

которая была опубликована в авторской книге «Замечательные люди Опочецкого уезда» .

Л.Н. Макеенко анализирует многочисленные материалы, убедительно обосновывающие версию о рождении знаменитого полководца

на псковской земле.

Теребени (Опочецкий район Псковской области)

Церковь Воскресения Словущего

Построена во второй половине 18 века, по одним данным – местным помещиком Карауловым, по другим – бригадиром Михаилом Илларионовичем Кутузовым (будущим великим полководцем) над прахом его родителей. Церковь деревянная, обшита тесом.

По свидетельству церковных книг - церковь построена в конце 70-х - начале 80-х годов XVIII века Илларионом Матвеевичем Голенищевым-Кутузовым, а под ней устроен семейный склеп. В захоронении обнаружены останки матери и отца фельдмаршала, изгнавшего Наполеона из России. Исторической науке известно, что отец победоносного военачальника сам был видным военным инженером. По его проектам и с непосредственным участием в Санкт-Петербурге построен Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова), предназначавшийся для защиты города от наводнений, и канал Петра Великого в Кронштадте. Командуя инженерными подразделениями 1-й армии П.А.Румянцева, участвовал в русско-турецкой войне 1768 - 1774г.г. Позже по собственному прошению был уволен с военной службы "по старости и болезни", состоял на мирном поприще московским сенатором и скончался на Псковщине в своем имении в 1784 году.

Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов.

Портрет работы Михайлова В.И.

Точно известно, что в 1784 году Михаил Илларионович Кутузов приезжал на Псковщину в связи со смертью отца и разделом семейных владений. Приезжал фельдмаршал поклониться праху родителей и перед тем, как отправиться к войскам.

Церковь Воскресения Словущего – один из немногих памятников деревянного зодчества на Псковщине, сохранившихся до наших дней. В 1895 году при церкви была открыта церковно-приходская школа. В подвале храма находится склеп, где похоронены генерал-поручик Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов и его жена Анна Илларионовна (урожденная Бедринская). Имение Голенищевых-Кутузовых – Ступино (ныне не сохранившееся) – находилось неподалеку от Теребеней.

Кярово (Гдовский район Псковской области)

Имение Коновницыных

В восьми километрах к северо - востоку от Гдова, в живописном месте, на правом берегу реки Черма находится Кярово - бывшая родовая усадьба Коновницыных.

В псковской усадьбе Кярово 28 сентября 1764 родился будущий герой Отечественной войны 1812 года граф Петр Петрович Коновницын. Здесь он рос, сюда же возвращался после боевых походов на отдых. В родовом имении Коновницын провел остаток своих дней, здесь и похоронен.

Потомки прославленной фамилии ныне проживают в Южной Америке.

Кярово в настоящее время почти заброшено. О планировке бывшей усадьбы можно судить лишь по остаткам фундамента господского дома, руинам мельницы, отдельным вековым деревьям и пням от старых деревьев в старинном усадебном парке.

Генерал П.П.Коновницын поставил в парке памятник (не сохранился) в честь своего друга, полковника Я.П.Гавердовского, погибшего в день Бородинского сражения. Верный этой дружбе, П.П.Коновницын сочинил трогательное стихотворение и запечатлел его на этом памятнике:

В трудах на пользу посвящённых,

В отважных подвигах военных,

Свою он Славу находил.

Умом высоким одарённый,

России верным сыном был.

Пускай сие воспоминание,

Детей моих влечет вниманье,

Как я его достоинства чтил.

А вот усадебная церковь Покрова Пресвятой Божьей Матери в Кярове - действующая. Она была заложена 13 июня 1788 года на месте старой деревянной церкви и построена на средства петербургского генерал - губернатора Петра Петровича Коновницына при Екатерине II и освящена 30 сентября 1789 года.

Храм бесстолпный двухсветный одноапсидный, с сильно сдвинутой к востоку ложной главой и мощной трехъярусной колокольней над папертью. Церковь была задумана как фамильная усыпальница. Здесь у левого клироса церкви похоронен и сам П.П.Коновницын. На надгробии черного мрамора надпись: «Генерал от инфантерии, генерал - адъютант граф Петр Петрович Коновницын. Родился 28 сентября 1764г., скончался 29 августа 1822 г.» . Рядом с могилой полководца находится могила его жены, Анны Ивановны.

Их сын, декабрист Иван Петрович Коновницын (1806 - 1867), похоронен также в Кярово, но за кладбищенской оградой, так как в молодые годы выступал против царя. В стене храма погребены представители рода Коновницыных и Александр Иванович Лорер - брат декабриста Николая Ивановича Лорера.

Ладино (Новоржевский район Псковской области)

Имение Бороздиных

Среди известных в отечественной истории дворянских фамилий видное место по праву занимает древний род Бороздиных. Он известен с XIV века. Как видно из родословной, Юрий Лозиныч, родоначальник рода Бороздиных, в 1327 году приехал из Волыни служить тверскому князю Александру Михайловичу. Его потомки некогда служили великим князьям и царям московским. Фамилия Бороздины пошла от прозвища Борозда, которое было дано правнуку Юрия. Представители рода Бороздиных занимали ответственные государственные посты. При Иване Грозном были окольничими, ходили на Казань. На Псковской земле Бороздины известны со времен царя Михаила Федоровича. В 1614 - 1618 годах Иван Васильевич Бороздин был опочецким воеводой. А Федор Никитич и Игнатий Никитич Бороздины были пусторжевскими помещиками. От них пошли опочецкие, новоржевские и порховские Бороздины, среди потомков которых известные военные и государственные деятели, ученые России.

Из числа известных военачальников, отличившихся на поле брани во время Отечественной войны 1812 года, выделяются псковичи - братья Бороздины: Михаил Михайлович, Андрей Михайлович и Николай Михайлович. Все они награждены крестами Святого Георгия.

На сегодня усадьба Бороздиных - одна из немногих сохранившихся в Псковской области. Из глубины XVIII века до наших дней дошла и поныне красуется, трогая души христиан и всех паломников, церковь Воскресения Христова. До нашего времени в относительно хорошем состоянии сохранился господский дом - одноэтажный, каменный, на высоком цоколе с деревянным мезонином, построенный в стиле, сочетающем элементы позднего барокко и эклектики. У парадного подъезда дома Бороздина - круглый балкон с балюстрадным завершением. С него открывается вид на уходящую до пруда с «островком уединения» широкую липовую аллею. Сохранились флигель, здание приходской школы, амбары, система прудов и каналов в парке. Планировку усадьбы нарушает современная застройка.

Пейзажный парк разбит во второй половине XVIII - начале XIX века. Дендрооснову парка составляют насаждения дуба (240 - 280 лет), липы (210 - 260 лет), клена (110 - 160 лет). Из декоративных кустарников в парке произрастают сирень, ирга, жимолость. Сохранились граничные валы парка. Южный склон холма, на котором расположена усадьба, занят плодовым садом. В восточной части усадьбы уцелела старая дубрава из вековых деревьев.

Решением Псковского областного Собрания депутатов от 25 апреля 1996 года старинный усадебный парк в деревне Ладино объявлен памятником садово - паркового искусства.

Костыжицы (Дновский район Псковской области)

Мемориальный комплекс генерала Н.М. Бороздина на месте бывшего его имения Костыжицы.

Николай Михайлович Бороздин был похоронен в семейном склепе возле церкви Николая Чудотворца. Склеп существовал до 80-х годов 20 века, а затем был уничтожен во время строительства автомобильной дороги. Руины храма пустили в основание дороги, а сохранившийся старинный парк разрезан дорогой надвое.

Могильные плиты рода Бороздиных и их прах были перенесены на новое место рядом с дорогой. В 1989 году там был установлен памятный знак.

Погост Слауй (Великолукский район Псковской области)

Руины церкви Святой Троицы.

Рядом с церковью расположено сельское кладбище, на котором сохранились старинные могильные памятники, в том числе надгробие могилы героя Отечественной войны 1812 года - Александра Ивановича Маркова.

Ответ оставил Гость

4 июня - в Кенигсберге министр иностранных дел Франции де Бассано подписал ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией

27 июля - состоялся бой атамана М. И. Платова при Молевом болоте с французскими войсками Себастиани, которые потерпели поражение

31 июля - австрийский корпус Шварценберга атаковал русские войска при местечке Городечна. Тормасов отступил к Кобрину

4 - 6 августа - состоялась битва за Смоленск между войсками Барклая-де-Толли и основными силами Наполеона. Русские оставили Смоленск

17 августа - в армию прибыл новый главнокомандующий М. И. Голенищев-Кутузов, который занял удобный оборонительный рубеж при деревне Бородино

24 августа - состоялся бой войск генерал-лейтенанта М. Д. Горчакова 2-го с основными силами Наполеона за Шевардино

26 августа - произошло Бородинское сражение. Потери обеих сторон были огромны. Кутузов дал приказ отступать

1 сентября - на совете в Филях Кутузов принял решение оставить Москву без боя, дабы сохранить армию

3 сентября - авангард корпуса Мюрата был вынужден выпустить арьергард генерала М. А. Милорадовича из Москвы. В тот же день Мюрат занял Москву, а к вечеру в Кремль прибыл Наполеон

16 сентября - партизанский отряд полковника Д. В. Давыдова нанес поражение неприятельскому подразделению, прикрывавшему транспорт с фуражом и артиллерийским снаряжением у Вязьмы

20 сентября - русские войска вступили в Тарутинский лагерь. С этого момента началась партизанская война

3-5 октября - из Москвы выступили больные и раненые французы под прикрытием дивизии Клапареда и отряда Нансути

6 октября - Л. Л. Беннигсен напал на изолированные части Мюрата и разбил их. В этот же день началась трехдневная битва за Полоцк между войсками П. X. Витгенштейна и французами Сен-Сира. Полоцк был взят штурмом колоннами ген.-майора Власова, ген.-майора Дибича и полковника Ридигера

22 ноября - арьергард Виктора по дороге к городу Молодечно был разбит войсками Платова и Чаплица

10 июня . Понедельник — Наполеон издает в Вильковишках прокламацию к своим войскам.

11 июня . Вторник — В 2 часа ночи (на 12 июня) первые три отряда французских стрелков переходят пограничную реку Неман и вступают на русский берег в Ковно. С этого момента и начинается Отечественная война 1812 года,

12 июня . Среда — Император Наполеон со всей армией переходит Неман и направляется к реке Вилии, чтобы руководить переправой войск. В тот же день вечером император Александр I на балу у генерала Беннигсена Л.Л. (одного из убийц своего отца) в его имении Закрет под Вильно получает известие о французов в пределы России.

13 июня . Четверг — Император Александр I подписывает приказ армиям и рескрипт фельдмаршалу Салтыкову.

16 июня . Воскресенье — Наполеон въезжает в Вильно , оставленный русскими войсками.

19 июня . Среда — Александр I издает указ относительно нового рекрутского набора в некоторых губерниях.

27 июня . Четверг — 1-я русская армия под командованием Барклая де Толли вступает в укрепленный лагерь Дриссы .

4 июля . Четверг — Наполеон оставляет Вильно и идет дальше. Русские при приближении французов оставляют дрисский лагерь (2 июля) и направляются к Витебску.

6 июля . Суббота — Манифест о всеобщем ополчении и воззвание к первопрестольной Москве.

8 июля . Понедельник — Первая русская армия покидает Полоцк. Маршал Даву занимает Могилев.

11 июля . Четверг — Первая русская армия прибывает в Витебск . Стычка между генералом Раевским Н.Н. (из 2-й русской армии Багратиона П.И.) и маршалом Даву.

13-14 июля . Суббота и воскресенье — Первое, второе и третье сражения при Островно , по дороге в Витебск, между авангардом Мюрата и дивизией вице-короля Евгения Богарне , с одной стороны, и генералами графом Остерманом-Толстым и графом Паленом — с другой. Русские стараются сдержать французов у Витебска, чтобы выиграть время для соединений первой и второй армий, потом отступают, проявив чудеса храбрости. 14 июля честь дня принадлежит генералу Коновницыну .

16 июля . Вторник — Наполеон вступает в Витебск. Русские продолжают отступать к Смоленску.

2 августа . Пятница — Битва под Красным: 20 тысяч французов под начальством Мюрата (кавалерия) и Нея против 7 тысяч русских под начальством генерала Неверовского . Знаменитое отступление Неверовского («Помните, ребята, чему вас учили: кавалерия не победит вас, только стреляйте метко, не торопясь; никто не начинает без моей команды»).

4 августа . Воскресенье — Знаменитый бой между войсками генерала Раевского и Нея на подступах к Смоленску.

5 августа . Понедельник — Начало осады Смоленска .

6 августа . Вторник — Взятие Смоленска. Отступление русской армии, которая старается овладеть Московской дорогой.

7 августа . Среда — Сражение при Валутиной горе .

5 августа . Четверг — Назначение нового главнокомандующего кн. Кутузова М.И.

17 августа . Суббота — Наполеон в Вязьме. Русская армия достигает Царево-Займища. Прибытие нового главнокомандующего князя Кутузова .

26 августа . Понедельник — Бородинская битва .

27 августа . Вторник — На рассвете наши армии отступают к Можайску, а в последующие дни дальше к Москве.

1 сентября . Воскресенье — Кутузов приходит с армией в Фили. Вечером совет в Филях . Кутузов решает оставить Москву французам.

2 сентября . Понедельник — Вступление Наполеона в Москву .

3 сентября . Вторник — Наполеон в 7 часов утра занимает древний Кремль. Начало пожара Москвы.

4 сентября . Среда — Начинает гореть Кремль. Наполеон переносит свою ставку за город, в Петровский дворец. Три четверти Москвы в огне. Русская армия у Боровска переходит снова на западный, правый, берег реки Москвы и направляется к Подольску.

6 сентября . Пятниц а — Наполеон возвращается в Кремль, так как пожар в Москве почти прекратился.

5 сентября . Воскресенье — Первая попытка к мирным переговорам: Наполеон в письме делает императору Александру I предложение мира. (Император оставляет это письмо без ответа.)

9 сентября . Пятница — Главная русская армия занимает позицию у Красной Пахры.

20 сентября . Пятница — Главная русская армия располагается лагерем в Тарутине .

22 сентября . Воскресенье — Новая попытка переговоров со стороны Наполеона; он посылает своего адъютанта генерала Лористона в русский генеральный штаб.

23 сентября . Понедельник — Переговоры не приводят к результатам, каких ожидал Наполеон.

24 сентября . Вторник — Выслушав Лористона, Наполеон решается отступить из Москвы.

2 октября . Вторник — В первый раз выпадает снег и напоминает французам о приближении зимы.

6 октября . Воскресенье — Часть наполеоновской армии (I, II, III корпуса) приступает к отступлению. Тарутинский бой , окончившийся поражением Мюрата.

7 октября . Понедельник — В пять часов утра Наполеон покидает Москву и вдет на Калугу.

11 октября . Пятница — В ночь на 11 октября произошел взрыв Кремля, устроенный по приказу Наполеона маршалом Мортье. Кутузов получает известие об оставлении Москвы французами.

12 октября . Суббота — Бой под Малоярославцем между вице-королем Евгением и генералом Дохтуровым . Малоярославец остается за французами.

14 октября . Понедельник — Обе армии поворачиваются друг к другу спинами и отступают, обманывая друг друга авангардами и арьергардами.

17 октября . Четверг — Наполеон с большей частью своей армии переходит поле Бородинской битвы, где еще лежат непогребенными павшие в этом славном бою.

20 октября . Воскресенье — Наполеон повелевает своим войскам с этого времени совершать все их переходы сомкнутым четырехугольным строем (каре), чтобы противостоять нападениям казаков. Стычки под Гжатском и Царево-Займищем.

22 октября . Вторник — Стычка под Вязьмой (Милорадович и вице-король Евгений Богарне).

15 ноября . Пятница — Второй день Березинской переправы и битвы.

19 ноября . Вторник — «Великая армия» , преследуемая русскими летучими отрядами, беспорядочно бежит к Неману.

21 ноября . Четверг — В Молодечне Наполеон принимает решение покинуть армию. Он издает 29-й бюллетень, в котором хотя и признает уничтожение войска, но приписывает его морозам и снегам.

30 ноября . Суббота — Был сделан новый рекрутский набор (по 8 человек с 500 душ), чтобы продолжать войну с Наполеоном до его полного уничтожения.

1 декабря . Воскресенье — Остатки «великой армии» переходят обратно Неман у Ковно.

1813-1814 — Заграничный поход. Русские в Париже. Низложение Наполеона и ссылка его на остров Эльба.

1815 — Возвращение Наполеона в Париж. Он восторженно встречен своими солдатами и снова у власти в течение ста дней. Новая борьба союзных войск против Наполеона, Знаменитая битва народов под Ватерлоо, Новое низложение Наполеона и заточение его на острове Святой Елены.

1821 — Смерть Наполеона на острове Святой Елены.

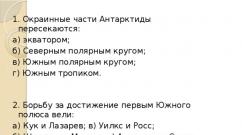

1. Обозначь на схеме "Река времени" (с. 40 - 41) век, когда была Отечественная война 1812 года. Используй табличку из Приложения.

2. Прочитай текст. Рассмотри фигуры Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также барельеф на постаменте.

В 1812 году Россия

готовилась торжественно отметить двухсотлетние победы в Смутное

время. К этому событию хотели приурочить открытие памятника К. Минину

и Д. Пожарскому. Однако помешала новая беда - вторжение армии Наполеона

в Россию. Отечественная война 1812 года отодвинула открытие памятника

на несколько лет. Оно состоялось в 1818 году и приобрело особое

символическое значение. Так перекликались две войны и две великие

победы.

Выскажи свои мысли о том, в чём источник побед России в великих войнах. Запиши.

Я думаю, что источник побед России в великих победах, сила духа нашего народа. Мы воевали на своей Земле, защищали её от врага, а не вели захватническую войну. Нам помогала сама Родная Земля. Каждый защищал, самое дорогое - свою любимую Родину.

3. В Санкт-Петербурге

в одном из залов Эрмитажа есть Галерея героев Отечественной войны

1812 года.

В ней собрано более трёхсот портретов. Это дань

памяти мужеству героев, верой и правдой служивших Отечеству. Рассмотрите

фотографию фрагмента этой галереи.

Пользуясь учебником и дополнительными источниками информации, составьте

страничку "Календаря памятных дат", посвященную героям

Отечественной войны 1812 года (по выбору).

"Календарь памятных дат"

Герои Отечественной войны 1812 года

Участие казаков в Отечественной войне 1812 года

Летом 1812 в русской армии было около 15000 казаков, на выносливых

лошадях и вооруженных пиками. Они играли важную роль: проводили

разведку и использовались как кавалерийское охранение на флангах

армии. Около 7000 казаков принимали участие в Бородинском сражении,

когда они поздним утром совершили обходной манёвр на левом фланге

французской армии. Казаки чаще всего не вступали в открытое столкновение

с крупными частями. Но не имели себе равных в неожиданных налетах

и уничтожали небольшие французские отряды, отставшие от главных

сил во время марша. Лучше всего они проявили себя во время отступления

Наполеона из Москвы, когда их действия на флангах беспощадно изматывали

французскую армию, сея панику в изможденных длительными маршами

частях.

Родился в дворянской семье, имевшей родовые корни на новгородской земле. С детства был одарен крепким сложением, соединяя пытливость, предприимчивость и резвость с задумчивостью и добрым сердцем. Участник многих военных событий. В 1774 г. в бою он со знаменем в руке вел за собой солдат в бой, при преследовании противника был тяжело ранен: пуля вошла ниже левого виска и вышла у правого глаза. В 1788 ранен в щеку, пуля вышла в затылок. Лечивший его врач заметил: «Видимо, провидение сохраняет этого человека для чего-то необыкновенного…». И он это доказал в 1812 году. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов

Происходил из древнего рода грузинских царей. Он участник многих войн. В 1812 году командующий 2 – й Западной армией. В сражении под Бородино был тяжело ранен, 12 сентября 1812 года скончался. В 1839 г. его прах был перевезен на Бородинское поле и предан той земле, на которой он защищал честь Родины. Петр Иванович Багратион

Михаил Богданович Барклай-де-Толли Выдающийся российский полководец, генерал- фельдмаршал, военный министр, князь, герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия. Командовал всей русской армией на начальном этапе Отечественной войны 1812 года, после чего был замещён М. И. Кутузовым.

Штабс-ротмистр армии, писательница. Под видом юноши поступила на военную службу. В течение почти трех лет пол оставался в армии неизвестным, и она, делая кампанию с полком, участвовала в сражениях, где обнаружила редкую храбрость, получила юнкерский знак военного ордена и первый офицерский чин. После Бородинского сражения была назначена бессменным ординарцем при главнокомандующем армией. Дурова Надежда Андреевна

Во время французского нашествия в 1812 году организовала в Сычёвском уезде Смоленской губернии партизанский отряд из подростков и женщин. Всё вооружение партизан составляли вилы, рогатины и косы. При отступлении наполеоновских войск из Москвы партизаны нападали на французские отряды, захватывали пленных и после передавали их русским войскам. За этот подвиг была удостоена медали и денежного пособия. Василиса Кожина

Предводитель партизанского отряда в Отечественной войне 1812, был крепостным крестьянином, создавшим крестьянский отряд из 5300 пеших и 500 конников в районе г. Богородска. В результате столкновений с наполеоновскими войсками захватил в плен много французских солдат, 3 пушки, за храбрость был награжден солдатским Георгиевским крестом. Курин Герасим Матвеевич

Партизан Отечественной войны 1812 года, военный писатель, поэт, генерал-лейтенант. Командуя партизанским отрядом из гусар и казаков, успешно действовал в тылу французской армии. Был близок к декабристам и А. С. Пушкину. Ему принадлежат военно-исторические работы, теоретические труды о партизанских действиях. В лирике ("гусарские" песни, любовные элегии, сатирические стихи) новый тип героя воина- патриота, человека деятельного, свободолюбивого, открытого. Давыдов Денис Васильевич

При начале отечественной войны он был штабс- капитаном артиллерии. После занятия французами Москвы, он, с разрешения главнокомандующего, отправился туда в качестве разведчика, но с тайным намерением убить Наполеона, к которому питал фанатическую ненависть, равно как и ко всем французам. Намерения этого ему не удалось исполнить, но, благодаря необычайной сметливости и знанию иностранных языков, переодеваясь в разные костюмы, свободно вращался среди неприятелей, добывал нужные сведения и сообщал их в нашу главную квартиру. Фигнер Александр Самойлович

Герой Отечественной войны 1812, генерал- лейтенант. Участвовал в войнах с Францией и Турцией Обладал большой храбростью. В начале Отечественной войны 1812 был адъютантом ген. М.Б. Барклая-де-Толли. Отличился в Бородинском сражении. В сентябре 1812 назначен командиром кавалерийского партизанского отряда. Первым обнаружил движение наполеоновской армии от Москвы на Малоярославец. Место рождения - с. Есемово Тверской губернии. Сеславин Александр Никитич

Источники информации: goda/ goda/ А. И. Михайловский-Данилевский, Описание Отечественной войны 1812 года, СПб Сироткин В.Г. Отечественная война 1812 года: Книга для учащихся старших классов средней школы. – М.: Просвещение.