Тихоокеанский флот вмф россии. Тихоокеанский флот вмф россии Какой флот на дальнем востоке

Любое государство во все времена можно было охарактеризовать, анализируя три основных аспекта, а именно: уровень свободы граждан, превалирующий метод регулирования общественных отношений, развитость силовых структур и вооруженных сил. Последний элемент имеет большое значение даже в современном мире. Казалось бы, зачем сегодня нужна сильная армия, если большинство масштабных военных конфликтов были окончены еще в XX веке? Ведь действительно значимых международных проблем сегодня попросту нет. Тем не менее XXI век, как показали последние события, не является «оазисом» стабильности. Большинство государств не доверяют иным представителям международной арены. Подобный режим взаимодействия представляет собой бомбу замедленного действия, которая может в будущем перерасти в полноценную войну. Чтобы такого не случилось, государства обязаны наращивать военную мощь для подавления любого рода провокации. Следует отметить, что в некоторых государствах сегодня уже существуют высокомобильные и боеспособные подразделения. К числу подобных стран относится Российская Федерация. В составе её вооруженных сил присутствует Тихоокеанский военно-морской флот, который имеет крайне интересную историю и ряд характерных особенностей.

ВМФ Российской Федерации

Флот является основной боевой группировкой на воде. На протяжении всей истории данный вид войск модернизировался и становился все более смертоносным. Что касается России, то наше государство не всегда славилось развитыми военно-морскими силами, если сравнивать их с аналогичными подразделениями Англии, Испании и Португалии. Тем не менее прорубленный Петром I «выход в Европу» дал возможность развить новый сектор военного искусства. На сегодняшний день Российской Федерации - это одна из составляющих вооруженных сил государства. Она имеет свою структуру и ряд функциональных задач, отличающихся спецификой.

Состав ВМФ

Структуру Военно-морского флота можно рассматривать с двух позиций. В первом случае необходимо брать во внимание отдельные подразделения, входящие в представленный род войск. На сегодняшний день в присутствуют:

- надводные и подводные силы;

- морская авиация;

- береговые войска флота.

Но помимо деления на конкретные силовые структуры, весь Военно-Морской флот Российской Федерации делится на определенные части, образованные стратегической необходимостью и территориальной расположенностью. В соответствии с этим выделяют:

- Балтийский.

- Северный.

- Каспийский.

- Черноморский.

- Тихоокеанский флот.

Последняя группировка является одной из самых масштабных, если учитывать численность техники и личного состава.

ВМФ России - Тихоокеанский флот

На сегодняшний день Российская Федерация является одной из самых больших стран по территориальности. Флот в данном случае - это способ защитить основные выходы державы к Мировому океану. России является военной группировкой одноименного рода войск, входящего в Вооруженные силы государства. В его составе присутствует большое количество специальных технических средств. С их помощью группировка обеспечивает безопасность в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Поистине легендарная история представленной военной группировки обусловила её популярность и авторитет. Данный факт проявляется в существовании памятной даты, посвященной этому структурному подразделению вооруженных сил. Таким образом, 21 мая - это день Тихоокеанского России.

Имперский период в истории тихоокеанской группировки ВМФ

Территория Российской Федерации простирается на многие километры. Поэтому государство имеет множество выходов к морю. Но Тихоокеанский флот существовал далеко не всегда. Отправной точкой в его истории является 1716 год, когда был создан Охотский военный порт. На протяжении долго времени данная локация являлась основной морской базой на дальневосточных территориях. Следующим этапом развития структурного элемента ВМФ стал 1731 год. Эта дата ознаменовала появление Охотской военной флотилии, указ о создании которой был отдан императрицей Анной Иоанновной.

Свое первое крещение Тихоокеанский флот получил в 1854 году. С 18 по 24 августа два корабля, «Аврора» и «Двина», оказывали сопротивление превосходящей по силам англо-французской эскадре. В начале XX века Российская Империя начинает наращивать мощь тихоокеанской группировки в связи с обострением конфликтов с Японией. В этот период Тихоокеанский базируется на пункте, известном как Порт-Артур.

В 1904 году, в ходе русско-японской войны большая часть имперского флота была уничтожена, так как силы противника на море были превосходящими.

Тихоокеанский флот ВМФ России сыграл значимую роль в процессе становления власти советов на Дальнем востоке в 1917 году. Большая часть матросов группировки боролась за становление «красного» режима. Однако Тихоокеанский флот в 1926 году был расформирован. Восстановление подразделения произошло лишь через 6 лет. А уже с 1937 года начинает функционировать Тихоокеанское военно-морское училище. В период Второй мировой войны подразделение боролось с немцами и японцами.

После обретения РФ независимости Тихоокеанский флот ВМФ России, состав которого представлен в статье, начал стремительно развиваться. Эволюция этого подразделения вооруженных сил объясняется достаточно просто. Дальний Восток представляет важное стратегическое значение. Потому его защита является первостепенной задачей. В соответствии с этим в 2000 годах начинается тотальное техническое обновление Тихоокеанского флота.

На сегодняшний день представленное подразделение является одним из наиболее боеспособных, если анализировать всю структуру ВМФ. Тихоокеанский флот ВМФ России, контакты которого можно найти в интернете, имеет целый спектр функциональных направлений, которые будут представлены далее.

Основные задачи группировки

На сегодняшний день возникает множество вопросов о том, чем занимается Тихоокеанский флот ВМФ России, состав которого представлен в статье? Даже невзирая на относительно мирный климат, царящий во всем международном сообществе, упомянутая в статье военная группировка выполняет огромное количество функциональных задач.

- Тихоокеанский флот ВМФ России обеспечивает поддержание стратегических сил в боевой готовности для сдерживания возможной ядерной агрессии.

- Группировка защищает основные экономические районы в подконтрольном регионе.

- Обеспечивает реализацию любого рода внешнеполитических акций: деловых визитов, учений, миротворческих операций и т. п.

- Тихоокеанский флот ВМФ России, фото которого представлены в данной статье, также занимается обеспечением безопасности судоходства.

Таким образом, подразделение реализует важные задачи на территории дальневосточного региона. С целью обеспечения эффективности выполнения основных функций в Охотском море действует сразу несколько баз группировки. На сегодняшний день существует пять основных мест, где расположен Тихоокеанский флот ВМФ России. Владивосток является главной базой. Помимо неё, технический и личный состав группировки располагается в Фокино, Большом Камне, Вилючинске и Советской Гавани. Таким образом, дальневосточный рубеж перекрывается сразу по нескольким направлениям, что позволяет формированию более эффективно реализовать свои задачи.

Техническое оснащение Тихоокеанского флота

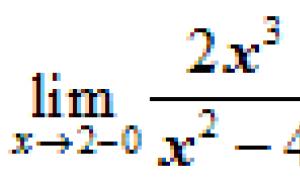

В состав дальневосточной группировки ВМФ на сегодняшний день входит большое количество техники разного типа. Сегодня основой Тихоокеанского флота являются следующие технические средства, а именно:

Если анализировать техническую составляющую Тихоокеанского флота более детально, то его основу составляют крейсеры проекта «Орлан», миноносцы «Сарыч», малые противолодочные корабли «Альбатрос», ракетные катера «Молния», противодиверсионные катера «Грачонок» и т. д. Элитой подразделений подводного типа являются большие и малые атомные подлодки «Антей» и «Щука-Б».

Особенности организационного состава Тихоокеанского флота

Следует отметить, что в структуре подразделения имеются не только подводные и надводные силы, но еще и некоторые специальные формирования. К примеру, большое значение играют группировки морской пехоты, зенитно-ракетные подразделения и подразделения Данные формирования обеспечивают эффективное выполнение функциональных задач, а также высокий уровень безопасности на дальневосточных рубежах.

Но возникает логичный вопрос, чем знаменит Тихоокеанский флот ВМФ России, помимо упомянутой технической базы? Ответом является легендарный флагманский корабль "Варяг".

Флагман ТОФ

Тихоокеанский флот ВМФ России, база которого располагается во Владивостоке, имеет в своем составе основной, ведущий корабль. Флагман проекта 1164 «Варяг» был спущен на воду в 1982 году. Невзирая на свой возраст, корабль отлично подходит для выполнения боевых задач современности. Он способен развить скорость до 32 узлов. Автономность плаванья может продолжаться около 30 дней. «Варяг» может содержать на своем борту 680 человек экипажа и преодолевать расстояние в 7000 миль. Показатель водоизмещения корабля составляет 11 300 тонн.

Что касается военной мощи, то ракетный крейсер «Варяг» может соперничать со многими современными кораблями. Вооружение флагмана состоит из нескольких элементов. Это:

- вертолет «Ка-27»;

- 2 зенитных комплексатипа «Оса»;

- 2 торпедных аппарата;

- 8 зенитно-ракетных комплекса «Форт»;

- 16 установок типа «Вулкан»;

- 6 установок «АК-630»;

- одна установка «АК-130».

Таким образом, корабль, если учитывать его технические характеристики, может с достоинством носить статус флагмана.

Деятельность флагмана

Даже с учетом авторитетного статуса корабля «Варяг», он является боевым ракетным крейсером, который можно применять для выполнения боевых задач, о чем уже было указано ранее. Наиболее яркими примерами деятельности флагмана за последнее время является его участие в нескольких операциях. Во-первых, «Варяг» принял участие в российско-индийских флотских учениях, которые проходили в 2015 году с 7 по 12 декабря. Во-вторых, 3 января 2016 года крейсер сменил корабль «Москва» и обеспечил выполнение боевой задачи. Его основной целью было прикрытие авиагруппы ВВС Российской Федерации, которая действовала в тот момент на территории Сирии. Все поставленные перед флагманом цели были выполнены. Поэтому уже к лету 2016 года корабль вернулся во Владивосток со всем экипажем на своем борту.

Заключение

Итак, мы попытались выяснить техническое состояние и основные задачи, которые осуществляет Тихоокеанский флот ВМФ России. Владивосток является основной базой формирования на сегодняшний день. Следует отметить, что группировка представляет собой одно из самых смертоносных и развитых подразделений в составе Вооруженных сил РФ. Поэтому за безопасность дальневосточных морских границ нашей державы можно не беспокоиться.

Нарукавная эмблема Тихоокеанского флота

Флаг ВМФ России

Основные задачи

Основными задачами Тихоокеанского флота России в настоящее время являются:

- поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания;

- защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности;

- обеспечение безопасности судоходства;

- выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.)

История

Тихоокеанский флот в XVIII-XIX вв.

Для защиты восточных рубежей Российской империи, морских торговых путей и промыслов 10 мая 1731 г. была создана русская военная флотилия на Дальнем Востоке с главной базой в Охотске, позже получившая название Сибирской. Состояла она, в основном, из малотоннажных судов.

До начала XIX в. преобразования в Сибирской военной флотилии шли медленно. Изучение дальневосточных границ Российской империи началось во время первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 гг. под командованием адмирала И.Ф. Крузенштерна и капитана 1 ранга Ю.Ф. Лисянского. На корабле "Надежда" моряки И.Ф. Крузенштерна обследовали и подробно описали берега о. Сахалин, провели гидрографические и метеорологические исследования.

Большой вклад в изучение и охрану дальневосточных рубежей России внесли и моряки флотилии Балтийского флота , направленные для содействия Российско-американской компании в 1806-1814 гг.

В 1849-1855 гг. изучение акватории Охотского моря было продолжено командой судна "Байкал" под руководством адмирала Г.И. Невельского. Экспедиция обследовала юго-западное побережье Охотского моря и устье р. Амур, смогла подтвердить наличие пролива между о. Сахалин и континентом.

В 1849 г. для более надежной охраны побережья и Курильских островов главная база Сибирской флотилии была перенесена в Петропавловский порт (ныне - Петропавловск-Камчатский). Связано это было с тем, что Охотское море зимой замерзает.

С началом Крымской войны (1853-1856) в зоне действия Сибирской военной флотилии существовала реальная угроза нападения с моря англичан и французов. Для защиты основных баз флота - Владивостока, Охотска и Петропавловского порта - флотилия имела незначительное количество военных судов.

18 августа 1854 г. перед Петропавловским портом появилась англо-французская эскадра под командованием контр-адмиралов Прейса и Ф. де Пуанта в составе трех фрегатов , корвета и парохода, имевшая на вооружении 218 орудий и около 2000 человек личного состава.

Руководил обороной порта генерал-губернатор Камчатки генерал-майор В.С. Завойко, в распоряжении которого находилось около 1000 человек Петропавловского гарнизона. В гавани стояли фрегат "Аврора" (командир - капитан-лейтенант И.Н. Изыльметьев) и военный транспорт "Двина". На кораблях и семи береговых батареях имелось всего 67 орудий.

20 августа англо-французская эскадра начала военные действия, сосредоточив огонь всех орудий на батареях береговой обороны русских. После двух атак часть кораблей англо-французской эскадры получили повреждения, ее потери в живой силе составили 450 человек. Потери защитников Петропавловского порта составили около 100 бойцов.

27 августа союзная эскадра ушла в открытое море, но военные действия в Охотском море также не принесли ей успеха.

В 1855 г. главная база Сибирской военной флотилии была перенесена в более защищенный порт – Николаевск.

Правительство России стало все больше обращать внимание на экономическую и военную мощь Приморья. Было начато интенсивное изучение побережья Охотского моря, Курильских островов и полуострова Камчатка, а также разработан целый комплекс поощрений и льгот для привлечения морских офицеров в Сибирскую военную флотилию. Однако боевая мощь флотилии оставалась на невысоком уровне. Несколько улучшилось ее положение после перевода в 1894 г. на Дальний Восток Средиземноморской эскадры под командованием контр-адмирала С.О. Макарова.

XX век

Вечной славой покрыли себя экипажи кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры - погибших в Цусимском сражении (14-15 мая 1905 г.) броненосцев "Бородино", "Князь Суворов", эскадренного броненосца "Наварин", броненосца береговой обороны "Адмирал Ушаков" и других.

Трагический исход русско-японской войны выявил необходимость усиления морских сил на Тихом океане. К 1914 г. Сибирская военная флотилия уже насчитывала в своем составе два крейсера , девять эсминцев , десять миноносцев, восемь подводных лодок .

Во время Первой мировой войны (1914-1918) часть кораблей Сибирской флотилии была передана в состав других флотов, а оставшиеся корабли конвоировали караваны транспортов, следовавших из США во Владивосток с военными грузами. В те годы корабли Сибирской военной флотилии участвовали в боевых действиях на Северном и Средиземноморском морских театрах.

В годы Гражданской войны и военной интервенции (1918-1922), в июле 1918-го, флотилия была захвачена интервентами. Моряки покинули корабли и приняли участие в боях с захватчиками на суше.

В те тяжелые годы был потерян практически весь корабельный состав. Часть кораблей были уведены за границу, другие пришли в негодность из-за развала промышленной и ремонтной базы.

В годы восстановления народного хозяйства в составе морских сил Дальнего Востока насчитывалось лишь несколько сторожевых кораблей, катеров и судов морской пограничной охраны.

К 1932 г. на флоте были восстановлены, достроены и частично модернизированы все ценные в боевом отношении корабли. Началось строительство новых кораблей и боевых средств. Этому способствовал быстрый рост тяжелой промышленности и всего народного хозяйства страны. Усилиями россиян были расширены и переоборудованы судостроительные заводы и судоремонтные предприятия Дальнего Востока.

Флот на Тихом океане строил весь Советский Союз. С Балтики и Черного моря по железной дороге доставлялись торпедные катера, самолеты, подводные лодки – "малютки", береговые орудия, закладывались основы мощного флота. 11 января 1935 г. морские силы Дальнего Востока были переименованы в Тихоокеанский флот (ТОФ).

Знаменательным событием в истории флота было появление в 1933 г. в дальневосточных водах первой отечественной подводной лодки , построенной рабочими Дальзавода.

В 1936 г. в составе флота появились первые эскадренные миноносцы , новые быстроходные тральщики и средние подводные лодки , имевшие более мощное вооружение и совершенные механизмы.

Впервые в мировой истории, совершив труднейший переход Северным морским путем, в состав флота вошли эскадренные миноносцы "Войков" и "Сталин", существенно укрепив боевые возможности молодого флота.

В 1937 г. было образовано Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова - кузница кадров для Тихоокеанского флота.

В ходе вооруженных конфликтов между СССР и Японией у озера Хасан (1938) и на Халхин-Голе (1939) Тихоокеанский флот прошел проверку на боевую готовность. За отличие в боях 74 моряка-тихоокеанца были награждены орденами и медалями и сотни - знаком "Участник Хасанских боев".

Великая Отечественная война

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Тихоокеанский флот не только бдительно охранял морские рубежи на Дальнем Востоке, но и оказывал посильную помощь сражающимся фронтам и флотам. Только в 1942 г. ТОФ отправил на фронт более 100 тыс. человек. Общее число моряков-тихоокеанцев и амурцев, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой, на Волге, оборонявших Севастополь и Ленинград, Северный Кавказ и Заполярье, достигло 153 тыс. человек. Силы флота обеспечивали охрану внутренних и внешних коммуникаций, ставили оборонительные минные заграждения, охраняли побережье.

На заключительном этапе Второй мировой войны, с 9 августа по 2 сентября 1945 г., флот, взаимодействуя с войсками 1-го Дальневосточного фронта, высадил морские десанты в порты противника на маньчжурском и корейском плацдармах. Авиация флота наносила удары по военным объектам японцев в Северной Корее.

Беспримерную храбрость, мужество и высокое мастерство проявили тихоокеанцы в боях с фашистами и японскими милитаристами. За мужество и героизм более 30 тыс. матросов и офицеров награждены орденами и медалями, 43 из них удостоены звания Герой Советского Союза. 19 кораблям, частям и соединениям флота присвоено звание гвардейские, 13 - почетные наименования, 16 награждены орденами.

Вторая мировая война подтвердила, что России объективно необходимо иметь на Тихом океане военно-морской флот.

Послевоенный период

В послевоенный период Тихоокеанский флот претерпел коренные качественные изменения. Он был оснащен самыми совершенными видами вооружения - подводными и надводными кораблями, ракетоносцами с большой автономностью плавания, неограниченной мореходностью и ударной мощью. Все это позволило ему из прибрежных вод закрытых морей выйти на просторы Мирового океана.

В числе первых длительное плавание для выполнения учебно-боевых задач совершили подводные лодки, которыми командовали капитан 2 ранга Ю.В. Дворников, капитаны 3 ранга А.М. Смолин и Г.С. Яковлев.

Видео

|

Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

Первое упоминание о появлении в водах Тихоокеанской России подданных российской империи датировано далёким 1648 годом. Впрочем, эксперты до сих пор спорят по поводу того, когда же официально началось русское мореплавание на восточных рубежах страны. Журналист Андрей Островский специально для DV проследил путь зарождения и развития мореплавания на суровом Дальнем Востоке России

Впервые на плавсредствах подданные российской империи попали сюда в сентябре 1648 года, когда три коча, ведомые Семёном Дежневым, Федотом Поповым и Герасимом Анкудиновым, двигаясь с северо-запада, обогнули большой каменный нос (формула аутентична времени) и вышли в Тихий океан, продвинувшись до анадырского устья. Тот нос теперь называется мысом Дежнёва и отделяет Северную Пацифику от Восточного сектора Арктики. И там и там, впрочем, условия для мореплавания и сегодня остаются сложными; а уж как почти четыре века назад перемещались на своих утлых судёнышках да ещё и при нулевых навигационных познаниях первопроходцы, остаётся только догадываться.

Важно и то, что продвижение на восток осуществлялось несколькими маршрутами одновременно. Чуть раньше дежнёвского похода, в 1639 году, Иван Москвитин, направляясь со стороны Якутска, со своей ватагой сплавом по реке Улье вышел в Охотское (тогда Ламское) море недалеко от устья другой реки - Охоты (ударение по местным меркам строго на последнюю гласную), где и основал острожек, которому суждено было стать фактически первым русским населённым пунктом на Тихом океане - Охотском.

Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}

Сегодня эти даты, привязанные к учебнику истории, выглядят чем-то вполне привычным. Но если отрешиться от «привычности» и взглянуть на ситуацию со стороны, то просто дух захватывает от понимания того, с какой буквально космической скоростью передовые (хотя и разрозненные) малочисленные отряды русских казаков и служилых людей насквозь прошли Сибирь от Урала до Берингова (как мы его называем нынче) пролива и Охотского моря. Отсчёт традиционно ведётся с 1580 года - начала знаменитого похода Ермака. И уже через полвека, фактически при жизни одного поколения, при полном отсутствии карт и дорог первые русские люди вышли к берегам Великого океана!

Впрочем, эта тема заслуживает отдельного рассказа.

Просторы и отсутствие материалов

На новых для себя берегах первопроходцы осваивались неспешно: слишком малочисленны были силы; чудовищно растянутой оказалась логистика, как мы сказали бы сейчас. Да, эти люди умели строить ладьи с великолепными мореходными качествами буквально при помощи одного топора. Но практически все элементы судового такелажа приходилось доставлять за тысячи километров при полном бездорожье. Тем не менее уже в 1716 году Козьма Соколов построил в Охотске первое судно - ладью «Восток», на котором сумел достичь Камчатки. Вскоре на этой же ладье Иван Евреинов и Фёдор Лукин составили первую карту Камчатки и Курил. А ещё через несколько лет в Охотске фактически появилась полноценная верфь, ставшая результатом подписанного Анной Иоанновной 21 мая 1731 года царского указа об учреждении Охотской военной флотилии с базой в (дата считается официальным днём рождения Тихоокеанского флота России). На этой верфи в 1737 года были заложены пакетботы «Святой Пётр» и «Святой Павел» для экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Название именно этих судов вскоре стало основанием для имени самого дальнего военно-морского поста империи - Петропавловска-Камчатского.

Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}

Следом за первопроходцами на дальних берегах появляются торговые люди, купцы. Самым известным из них стал, безусловно, иркутский (хотя в этой локации ему явно было тесно) купец Григорий Шелихов, во второй половине 18 века начавший налаживать активное коммерческое судоходство между Охотском, Курильскими и Алеутскими островами и Японией. На самом деле планы этого удивительного человека простирались до Индии, но, прожив менее 50 лет, многое из своих грандиозных замыслов он реализовать не успел. Однако и успел очень много. Именно Шелихов в 1783 году возглавил коммерческую экспедицию на Аляску, в ходе которой на американском континенте были основаны первые русские поселения.

Кстати

Всего на судостроительных верфях в Охотске построили порядка 60 различных судов, на которых русские мореплаватели совершили важнейшие географические открытия в северо-восточной части Тихого океана.

Шелихову принадлежит и идея создания Северо-Восточной компании, которая через несколько лет после его смерти при активном участии зятя Шелихова Николая Резанова (помните сюжет «Юноны» и «Авось»?) и поддержке Павла I стала основой для создания Российско-Американской компании. С этого момента русское торговое мореплавание в северной части Тихого океана становится если не регулярным, то крайне активным. Одно за другим по огромной дуге от Калифорнии до Курил возникают и укрепляются русские поселения. Что касается Курильских островов, то их освоение в первой половине 19 века шло столь активно, что возник даже специальный термин - Курилороссия. Как тут ещё раз не вспомнить строки Андрея Вознесенского из поэмы, ставшей основой знаменитой театральной постановки: «В бой, Давыдов и Хвастов! Улетели. Рапорт: «пять восточных островов Ваши, император!» Речь здесь идёт именно о Курилах.

Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}

Огромный регион при этом интересовал не только нас: активны были и англичане, и французы - экспедиция последних под командованием Лаперуза оставила на дальневосточной карте целый ряд географических названий, от соответствующего пролива между Сахалином и Хоккайдо до бухты Терней на северо-востоке Приморского края и залива Де-Кастри в Татарском проливе.

Русские были на шаг впереди. Но дальновидным политикам империи уже тогда было понятно, что коммуникации растянуты до чрезвычайности и что при существующем положении дел владычица морей, Британия, при необходимости с лёгкостью может блокировать тихоокеанское побережье России. Тем более что у британцев вблизи находились незамерзающие базы - Гонконг и Шанхай. Крымская война подтвердила этот неутешительный вывод: несмотря на героическую оборону, Петропавловск-Камчатский со второй попытки был разорён, а суда и корабли под российским флагом были вынуждены прятаться в амурском лимане - благо, к тому времени Геннадий Невельской уже успел сделать свои знаменитые открытия. В течение нескольких навигаций английские фрегаты рыскали по Охотскому и Японскому морям в поисках надёжно укрывшегося противника, но большей частью безрезультатно. Слабым утешением им мог стать лишь тот факт, что в ходе своих плаваний английские корабли «Винчестер», «Нанкин» и «Барракуда» описали прежде неизвестное для них побережье, включая несколько чрезвычайно удобных бухт, одной из которых дали название Гавань Мэй. Вряд ли они тогда предполагали, что буквально через несколько лет она получит новое название - Золотой Рог, а на её берегах возникнет пост Владивосток, которому в скором будущем суждено будет стать главным России на Тихом океане.

К этому, однако, шло.

Рождение Владивостока

Ещё в середине 50-х годов 19 века молодой губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьёв начал организовывать первые сплавы поселенцев в низовья Амура. В 1858 году он же подписал Айгунский договор, за что высочайшим указом получил к своей фамилии добавку - Муравьёв-Амурский. А два года спустя российский дипломат граф Николай Игнатьев подписал Пекинский договор, в результате чего дальневосточные границы России приобрели свой окончательный современный вид. Этот год и стал годом рождения Владивостока.

Примерно в те же годы стала окончательно понятна и ещё одна вещь: дальневосточные владения империи, и без того бесконечно удалённые от центра метрополии, сами оказались разбросаны на тысячи километров. Не то чтобы развить их, но хотя бы и удержать на фоне крайне слабо развитого судоходства представлялось разумным людям непосильной задачей. Чтобы сохранить большее, следовало поступиться малым. И через несколько лет после возникновения Владивостока - когда его перспективы стали вырисовываться всё нагляднее - было принято решение русскую Аляску (к слову, десятью годами раньше, когда во время Крымской войны в северной части Тихого океана оперировала объединённая англо-французская эскадра, оборона русских поселений на американском континенте в петербургских кабинетах даже не рассматривалась). Спецпосланник царского двора в Вашингтоне барон Стекль блестяще справился с поставленной задачей (американцы на самом деле не сильно горели желанием покупать огромную холодную землю на севере континента), и уже в конце 60-х годов 19 века все силы были сосредоточены на развитии российского Дальнего Востока.

Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}

Это развитие было немыслимо без торгового мореплавания. Уже через 5 лет после появления русских на берегах Золотого Рога на владивостокских верфях были построены два первых бота - «Трепанг» и «Суйфун», и две шхуны, в том числе «Эмилия», для первого гражданского жителя, купца Якова Семёнова. По контракту с военным ведомством «Эмилия» доставляла грузы для гарнизонов по побережью, а также перевозила в Китай морскую капусту. Постепенно возникло ещё несколько небольших частных судоходных компаний, занимавшихся преимущественно каботажным плаванием и перевозками в ближнее зарубежье, однако обеспечить прорыв в транспортной доступности региона они, конечно, не могли. Этим, естественно, пользовались иностранные судовладельцы, едва ли не полностью взявшие в свои руки экспортно-импортные операции в регионе. Известный исследователь истории русского мореплавания и легендарный начальник Дальневосточного морского пароходства в 70-е годы прошлого столетия Валентин Бянкин в одной из работ приводил такие цифры: «В 1871 году порт Владивосток посетили 24 коммерческих судна. Из них только 3 русских; 8 под английским флагом, 8 - под немецким, ещё 5 под иными флагами».

Такая зависимость от иностранного флага ставила под угрозу развитие региона в целом.

Доброфлот

Во многом аналогичная ситуация складывалась и на других морях империи - на Чёрном море, на Балтийском и на севере. Перевозки грузов из/в российских портов под иностранным флагом существенно превосходили возможности отечественных судовладельцев. В обществе - от провинции до столичных кабинетов - вызревало понимание, что стране нужна собственная крупная судоходная компания. 22 марта 1878 года опубликовано «Воззвание к русскому народу» с призывом организовать сбор средств на приобретение и строительство морских судов. Готовность к такому призыву была столь высока, что уже через полтора месяц учредители Добровольного флота (так решили назвать новую судоходную компанию, деньги на которую собирались методом добровольных пожертвований) располагали суммой в два миллиона рублей, её хватило на приобретение первых трёх пароходов, получивших вполне ожидаемые имена: «Россия», «Москва», «Петербург».

Весной 1879 года правительство утвердило положение общества Добровольного флота, предусматривавшее, что суда новой компании должны в первую очередь использоваться для пароходных линий на Дальний Восток. А в ноябре того же года в «Санкт-Петербургских известиях» и в ряде других газет появилось такое объявление: «Общество Добровольного флота видах содействия развитию торговых отношений с русскими, китайскими и японскими портами Восточного океана, предоставления более удобных средств как для ввоза в тот край, так и для вывоза из него грузов, открывает с будущего 1880 года при посредстве своих пароходов правильное товаропассажирское сообщение между Россией и вышеуказанными портами. Первый пароход будет отправлен из Одессы около 1 марта будущего 1880 года, а затем, в случае накопления грузов, будут отправлены другие пароходы в промежуток между 1-м числом марта и 1-м числом мая, независимо от парохода, отправляемого из Кронштадта с имеющимися уже грузами...»

Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}

Занятно, что на Дальнем Востоке торговые люди, купечество относились к новой идее правительства довольно скептически. Основанием служила элементарная математика. Базировался Доброфлот далеко, в Одессе, и располагал всего 4 пароходами (добавился «Нижний Новгород»); тем временем в том же 1879-м порт Владивосток посетили порядка 40 иностранных торговых судов.

Но начало регулярному (правильному) коммерческому судоходству, накрепко связавшему западные и восточные порты империи, было положено. А дальновидность и перспективность реализуемого плана доказало само время: уже к концу 80-х годов 19-го столетия торговые суда под российским флагом составляли 30-40% тоннажа, задействованного в экспортно-импортных перевозках из/в Владивостока. А в каботажных (вдоль российского побережья) перевозках отечественный торговый флот - не только Доброфлота, но и ряда местных небольших судоходных компаний - имел к этому времени уже заметное преимущество.

Каторжный путь

Наиболее же точную и ёмкую оценку той гигантской роли, которую сыграли суда Добровольного флота в освоении региона, дал Антон Павлович Чехов, возвращавшийся осенью 1890 года из поездки на Сахалин на пароходе «Петербург». В одном из писем той поры он заметил: «...с пароходами Доброфлота на Дальний Восток пришла цивилизация».

В течение последних десятилетий 19-го века флаг российского торгового мореплавания в регионе неуклонно наращивал своё присутствие и, соответственно, свою долю в объёме перевозок.

Среди этих перевозок были самые разные. Так, открывшаяся перспектива быстрого и относительно дешёвого пути на Дальний Восток одним из первых «возбудила» Министерство внутренних дел, которое к тому времени начало активно использовать Сахалин в качестве каторги (что, собственно, и побудило Чехова к его известному путешествию). Сухопутный путь был долог, дорог, среди каторжан свирепствовали болезни, плюс они сотнями бежали с пути следования. Доброфлот за перевозку ссыльнокаторжных назначил цену в 192 рубля с человека, что удешевляло доставку в несколько раз.

Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}

И в первом же рейсе на Дальний Восток, в который пароход «Нижний Новгород» под командованием капитан-лейтенанта Кази снялся из Одессы 7 июня 1879 года, на борту находилось 569 ссыльных каторжан, конвой, а также 730 тонн груза для Сахалина. Было на борту и 80 тонн коммерческого груза, направленного фирмой купцов братьев Зензиновых во Владивосток и Шанхай. Таким образом, первому же рейсу судна Доброфлота было суждено положить начало торговым связям центра России с её далёкой окраиной. Что касается каторжан, то все они были доставлены в добром здравии, в пути, согласно полицейским отчётам, вели себя образцово, не вызвав ни одного нарекания.

Чуть более полувека спустя этот печальный опыт оказался вновь востребованным, когда из Владивостока, Находки и Ванино начали перевозить (в том числе и на спешно переоборудованных торговых судах Дальневосточного морского пароходства) тысячи и тысячи заключённых в колымские лагеря ГУЛАГа.

А тот, самый первый рейс продолжался рекордных 54 дня и вызвал среди немногочисленного населения Дальнего Востока настоящий ажиотаж: местные убедились в реальности и эффективности транспортного моста с центральной Россией. Сдав на Сахалине людей и груз, 10 августа «Нижний Новгород» снялся из Владивостока в обратный рейс, имея на борту первых 6 пассажиров до Одессы.

Фактически этот рейс был пробным, или, как сказали бы сейчас, экспериментальным. Одобрив его результаты, руководство Доброфлота поставило задачу со следующего года сделать рейсы регулярными. И в первый, именно регулярный рейс 26 февраля из Одессы на Дальний Восток вышел пароход «Москва». Теперь уже на борту кроме пассажиров находилось более 800 тонн грузов, отправленных 12 русскими частными торговыми компаниями во Владивосток, Николаевск-на-Амуре и на Сахалин. Под командованием капитан-лейтенанта Чирикова пароход прибыл во Владивосток через 45 суток, 12 апреля; по новому стилю - 25 апреля, именно эта дата считается официальным днём рождения Дальневосточного морского пароходства (преемника Доброфлота), крупнейшей транспортной компании России, Советского Союза и вновь России на Дальнем Востоке.

«Русские товары проникли на Амур»

Все русские грузоотправители и грузополучатели дали об этом рейсе самые лестные отзывы. Так, владельцы торгового дома из Нерчинска «Братья Бутины» прислали телеграмму, напечатанную 31 августа 1880 года в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Отправленный нами груз товаров из Одессы до 30 тысяч пудов доставлен в Николаевск в отличном виде. Русские товары под своим флагом впервые проникли на Амур. Приветствуя появление их как начало национального торгового движения на Востоке, выражаем наше искреннее сочувствие всем, кто заправлял этим полезным и патриотическим делом, и желаем успеха дальнейшему его развитию».

Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}

В эти же годы Доброфлоту пришлось активно участвовать в решении грандиозной социально-демографической задачи государственной важности. С одной стороны, после крестьянской реформы и ликвидации крепостного права в центральной части страны появилось огромное количество безземельных крестьян; с другой, государство приросло огромными землями на востоке, большая часть которых вполне подходила как для землепашества, так и для ведения крестьянского хозяйства в целом. Мотивировать переселенческое движение и организовать его - эта программа была одной из ключевых в повестке дня. Государственная задача потребовала и государственного подхода. 1 июня 1882 года был принят специальный закон, регламентирующий роль государства в переселении крестьянских семей на Дальний Восток. Из него прямо следовало, что все расходы по переезду государство берёт на себя. Предусматривался и целый ряд других льгот, включая выделение обширных земельных наделов. И уже с 1883 года тысячи крестьянских семей из Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кубанской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Нижегородской, Херсонской, Астраханской и других губерний начали стекаться в Одессу. Морской этап переселения продолжался ровно 20 лет - до 1903 года, когда открылось сквозное движение по Транссибирской магистрали. За два десятилетия было перевезено через два океана около 60 тысяч человек, чуть менее 30% из них составляли дети. Все эти годы единственным портом отправки была Одесса, портом прибытия - Владивосток.

Неверным было бы считать, что пользующийся активной государственной поддержкой и являющийся государственным предприятием Доброфлот монополизировал как доставку грузов и пассажиров между западными и дальневосточными портами империи, так и каботажные перевозки на бассейне. На трансокеанском плече рядом с ним действовали пароходы РОПиТ - Российского общества пароходства и торговли, созданного даже раньше Доброфлота, но уступавшего количеством флота и объёмом перевозок. Что касается динамично нараставших перевозок между российскими портами на Тихоокеанском побережье, то в них активно участвовали небольшие судоходные компании, одна за другой возникавшие во Владивостоке - именно этот порт со второй половины 19 века стал базовым для освоения русскими огромного региона.

«Первоосвоители»

Первыми частными судовладельцами становились, как правило, купцы, предприниматели, которые острее других чувствовали динамику развития территории, активнее искали рынки сбыта, решительнее осваивали новые направления торговых связей. Одним из первых был основатель торгового дома «О. В. Линдгольм и К’» Отто Васильевич Линдгольм, оперировавший как промысловыми, китобойными, так и транспортными судами. Буквально следом подтянулся Алексей Васильевич Филиппеус, после продажи Аляски и ликвидации Российско-Американской компании в 1867 году фактически взявший на себя доставку казённых грузов по северным пунктам Охотского моря и на Камчатку. Филиппеус, можно сказать, стал основателем регулярного русского торгового мореплавания в водах Охотского моря, сумев воспитать целую плеяду опытных моряков. Вообще, то поколение если не первооткрывателей, то «первоосвоителей» было генерацией удивительных людей - обживающих новые земли с истинно русским размахом и патриотизмом. Одно из многочисленных свидетельств - документ, строки из вахтенного журнала русского клипера «Крейсер», записанные во время плавания этого судна в 1885 году по дальневосточным морям: «...командир и офицеры клипера присутствовали 25 июля при освящении построенного господином Филиппеусом храма на могиле павших русских защитников Петропавловска».

Прокрутите Вниз

1 && "cover" == "gallery"">

{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}

Таким разносторонним человеком и настоящим патриотом Дальнего Востока был и создатель одного из первых частных пароходств в регионе Михаил Григорьевич Шевелёв. Летом 1879 года он представил в Санкт-Петербурге свой план регулярного пароходного сообщения на Дальнем Востоке; в результате в том же году правительство заключило с ним контракт, который предусматривал две регулярные линии: Владивосток - Николаевск-на-Амуре и Владивосток - Шанхай - Ханькоу. О том, как работали эти линии, свидетельствует оценка, данная в 1896 году в официальном отчёте генерал-губернатором Приамурского края Сергеем Михайловичем Духовским: «...содержащиеся тремя пароходами Шевелёва пароходные сообщения между портами Приморской области и открытыми портами Кореи, Японии и Китая поддерживаются до настоящего времени с надлежащей исправностью». Что до широты интересов, богатого кругозора и вовлечённости в общественные процессы, достаточно сказать, что Шевелёв являлся почётным попечителем Восточного института во Владивостоке (первый вуз на российском Дальнем Востоке) и входил в состав комиссии по созданию во Владивостоке первых мореходных классов (прототип нынешнего Морского государственного университета имени адмирала Невельского).

Заметную роль в организации регулярного судоходства на бассейне сыграла и компания с весьма странным для сегодняшнего дня названием - Морское пароходство Китайской Восточной железной дороги (КВЖД). В высочайшем указе о его создании подчёркивалось, что эти суда должны были стать продолжением Великого Сибирского пути для тех грузов и пассажиров, которые направляются в порты Тихого океана и обратно. Естественно, что первоначально весь флот пароходства обеспечивал нужды строительства дороги, однако в дальнейшем - в первые годы 20 века - по мере увеличения тоннажа всё более активно включался в регулярные грузопассажирские перевозки. В расписании пароходства КВЖД на 1902 год указано уже десять регулярных (от нескольких до сотни рейсов на направлении в год) судоходных линий. Даже на таком сложном направлении, как Ола, Гижига, Тигиль, Петропавловск, Командорские острова, Анадырь, компания выполняла 4 рейса в навигацию.

Сегодня Тихоокеанский флот

служит обеспечению безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для выполнения этой задачи в его состав входят современные атомные стратегические и многоцелевые субмарины, надводные корабли для ведения боевых действий в открытом океане и в прибрежной морской зоне, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, морская пехота, береговые войска.

История Тихоокеанского флота

имеет глубокие корни. Хотя (10) 21 мая 1731 года считается днем его создания, но существует и другая дата. В этот день указом Сената была учреждена Охотская военная флотилия и определено место ее базирования - вновь создаваемый Охотский военный порт. Эта дата была установлена приказом главкома ВМФ России от 15 апреля 1999 года в качестве дня рождения ТОФ. По иронии судьбы тот приказ практически совпал с другой, неформальной датой основания Тихоокеанского флота - 21 апреля: в этот день в 1932 году был издан приказ №1 по Морским силам Дальнего Востока. В 18-19 веках царское правительство так и не сумело сохранить свое влияние на Дальнем Востоке – была продана Аляска с островами, Россия уступила Японии Курилы, свободный выход в Тихий океан был утрачен. Военно-морская база, перемещенная во Владивосток, до начала 20 века имела немногочисленный корабельный состав.

В 1931 году

после ввода японских войск в Манчжурию возникла угроза их вторжения на территорию СССР. В связи с этим было принято решение об усилении Краснознаменной Дальневосточной армии. Причем укреплялись не только сухопутные, но и морские границы.

21 апреля 1932 года

решением Советского правительства был создан новый флот – Морские силы Дальнего Востока. 11 января 1935 года они были переименованы в Тихоокеанский флот (ТОФ), создание которого было сопряжено с большими трудностями, и велось в сложных экономических и политических условиях.

Из исторической литературы известно

, что первое русское поселение на побережье Тихого океана (Охотское море) было основано в 1639 году участниками первой русской экспедиции к Тихому океану, возглавляемой Иваном Московитиным. В 1643 году вторая русская экспедиция под командой казака Василия Пояркова достигла Амурского лимана. Следующая экспедиция на Амур в 1649-1650 гг. была организована промышленником Ерофеем Павловичем Хабаровым.

В 1651 году

Е.П. Хабаровым был основан город Албазин, ставший вскоре центром всех русских поселений на Амуре.

Освоение Приморья

сопровождалось непрекращающимися столкновениями между казаками с одной стороны и маньчжурами и китайцами с другой. Царская Россия была вынуждена утвердить границы с Китаем, и с этой целью 27 августа (по н.с. 6 сентября) 1689 года был заключен между Россией и Китаем Нерчинский трактат - первый дипломатический акт в отношениях России с Китаем. Вследствие этого договора осенью 1689 года и весной 1690 года все русские люди из Албазина и с Амура перешли в Нерчинск, а Албазин был сожжен маньчжурами.

С меньшими потерями

проходило освоение русскими Камчатки, Чукотки, Курильских островов и других географических мест побережья Тихого океана. Следует назвать имена Михаила Стадухина (1641-1656 гг.).

Семена Дежнева

(1646-1656 гг.), открывшего проход из Ледовитого океана в Тихий океан, Володимира Атласова (1695-1700 гг.), имевшего после окончания экспедиции встречу с

Петром I, Витуса Беринга и Алексея Чирикова (1728-1746 гг.) и многих других исследователей и открывателей новых земель.

Алексей Чириков

Первым командиром созданной в 1731 году Сибирской, или как еще ее называют Охотской военной флотилии был Г.Г. Скорняков-Писарев. Наряду с дозорной службой флотилия осуществляла и охрану рыбных промыслов. Военная сила, могущество Сибирской (Охотской) флотилии росли очень медленно.

Г.Г.Скорняков-Писарев

Лишь в 1799 году в Охотск были направлены 3 фрегата и 3 малых корабля под командованием контр-адмирала И.К. Фомина для формирования постоянно действующей военной флотилии. В 1849 году главной базой флотилии стал Петропавловск-на-Камчатке. Корабли флотилии отличились в Петропавловской обороне 1854 года. Как известно, англо-французской эскадре, бесславно штурмовавшей Петропавловск, пришлось покинуть Камчатку несолоно хлебавши. С 1855 года базой Охотской флотилии стал Николаевск-на-Амуре.

Сразу после окончания Крымской войны

на Дальнем Востоке, как и по всей России, начались значительные перемены. Новый император России Александр II уже в 1856 году повелел создать на Тихом океане мощную военную флотилию, которая стала называться Сибирской.

Однако царское правительство

так и не сумело организовать охрану и оборону тихоокеанских русских владений, не смогло добиться экономического роста Дальнего Востока. В 1867 году были проданы русские владения в Северной Америке (Аляска) и на близлежащих островах, а в 1875 году Россия уступила Японии Курилы. Свободный выход из Охотского моря в Тихий океан был утрачен. Это было одной из причин того, что еще в 1871-1872 гг. военно-морская база была перенесена во Владивосток. До конца XIX века флотилия имела немногочисленный корабельный состав. В связи с обострением русско-японских противоречий в 1898 году была принята специальная судостроительная программа «Для нужд Дальнего Востока». Но она выполнялась медленно. Поэтому на Дальний Восток пришлось перевести корабли с Балтики.

К началу русско-японской войны

1904-1905 гг. Военно-Морские Силы России на Дальнем Востоке состояли из 1-й Тихоокеанской эскадры (7 эскадренных броненосцев, 8 крейсеров, 13 миноносцев, 2 канонерские лодки), базировавшейся, в основном, в Порт-Артуре, и Сибирской военной флотилии (7 эскадренных броненосцев, 12 крейсеров, 37 миноносцев, 12 канонерских лодок), базировавшейся, в основном, во Владивостоке. Следует отметить, что известный крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», входившие в состав Сибирской военной флотилии, находились в порту Чемульпо (Корея).

Канонерская лодка "Кореец.

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. моряки-тихоокеанцы проявили высокий героизм и самоотверженность, однако основные силы русского флота на Тихом океане погибли. Во время революции 1905-1907 гг. многие из моряков-тихоокеанцев участвовали в революционном движении во Владивостоке. Во время Октябрьской революции 1917 года матросы Сибирской и Амурской военных флотилий боролись за установление Советской власти на Дальнем Востоке. Во время гражданской войны почти все корабли были уведены белогвардейцами и японскими интервентами.

И.К.Кожанов

В 1922 году после изгнания интервентов были созданы Морские Силы Дальнего Востока (командующий И.К. Кожанов) в составе Владивостокского отряда и Амурской военной флотилии. В 1925 году Владивостокский отряд был передан в оперативное подчинение органам пограничных войск на Дальнем Востоке и в 1926 году Морские Силы Дальнего Востока были упразднены и лишь спустя пять лет Москва вновь вернулась к идее восстановить военный флот на Тихом океане. Но на сей раз это было реальное стратегическое решение, которое привело в итоге к созданию одного из самых сильных флотов мира. Амурская военная флотилия стала самостоятельной.

Окончательное решение

о том, что на Тихом океане военно-морской флот не просто необходим, а требуется немедленно, чтобы не допустить оккупации советского Дальнего Востока, было принято в конце лета 1931 года. Основанием для этого стал визит военной комиссии во главе с наркомом обороны Климентом Ворошиловым во Владивосток, из которого первый красный маршал привез однозначный и неутешительный вывод: «Захват Владивостока является простой экспедицией, которая может быть поручена любому подставному авантюристу».

Когда 18 сентября 1931-го

японская Квантунская армия вторглась в Китай и на восточных границах СССР появилось контролируемое из Токио государство Манчжоу-Го, слова наркома стали восприниматься как пророческие. И 25 февраля 1932 года Реввоенсовет принял «План мероприятий по сформированию МСДВ», то есть Морских сил Дальнего Востока под командованием флагмана флота 1 ранга М.В. Викторова, а 21 апреля 1932 года приняли решение. Это наименование соответствовало принятой системе наименования флотов в СССР того периода: точно так же именовались морские силы на Балтике и Черном море.

День 21 апреля 1932 года

считается днем создания Советского Тихоокеанского флота, хотя название «Тихоокеанский флот» появилось только в 1935 году, после того как в январе 1935 года Морские Силы Дальнего Востока были переименованы в Тихоокеанский флот. М.В. Викторов командовал Тихоокеанским флотом с апреля 1932-го по август 1937 года.

Командующего новым формированием

назначили 15 марта 1932 года. Им стал действующий начальник Морских сил Балтийского моря, выпускник Морского кадетского корпуса (окончил в 1913 году с отличием), участник Первой мировой и Гражданской войн Михаил Викторов. Назначение закономерное: в кратчайшее время подготовить достаточное число моряков, прежде всего командиров, способных сформировать практически с нуля новый флот, было невозможно, и требовалось откомандировать на Дальний Восток специалистов из Кронштадта и Севастополя. А делать это было удобнее всего, когда их зовет за собой авторитетный командир - ну, если не считать, конечно, возможностей политических (а компартия и комсомол немедленно объявили призыв коммунистов и комсомольцев на новый флот).

Первым приказом нового командующего Морскими силами Дальнего Востока, изданным 21 апреля 1932 года, были объявлены соединения, части, корабли и учреждения нового флота. Согласно документу, подписанному Викторовым, в состав МСДВ были включены: бригада заграждения и траления (состоявшая из минных заградителей «Ставрополь», «Томск» и «Эривань»), сторожевой корабль «Красный вымпел», подразделения береговой обороны - 9-я артиллерийская бригада и 12-й полк ПВО и военно-воздушных сил - 19-я тяжелая авиабригада и 111-я эскадрилья дальних разведчиков. Кроме них, в состав нового формирования вошел Владивостокский военный порт, а местами базирования стали остров Русский и владивостокские бухты Золотой Рог и Улисс.

На бумаге все выглядело грозно и солидно , но «в металле» все было куда более плачевно. Минзаг «Ставрополь» (позднее переименованный в «Ворошиловск») был бывшим транспортным пароходом «Котик», некогда купленным для полярной экспедиции Григория Седова. «Томск» и «Эривань» представляли собой торговые транспорты, которые к моменту выхода приказа еще даже не были переданы в ведение Рабоче-крестьянского красного флота и только заходили на переоборудование. А сторожевик «Красный вымпел» построили в 1910 году как яхту для нужд камчатского губернатора и только в 1922 году по большой бедности переклассифицировали в боевой корабль.

Все это означало одно: чтобы создать полноценный флот на Тихом океане, нужны особые, ранее не предпринимавшиеся усилия и совершенно новые решения. И в Москве их сумели найти. Прежде всего, решено было сделать ставку на маломерный и подводный флот, причем для ускорения процесса корабли закладывали на судостроительных заводах в Ленинграде и Николаеве, а оттуда по железной дороге перебрасывали во Владивосток. Именно так 11 мая 1932 года в распоряжение МСДВ прибыли первые 12 торпедных катеров типа Ш-4, построенных ленинградскими корабелами. Это были первые корабли специальной военной постройки, вошедшие в состав нового флота. А менее чем через месяц торпедные катера уже вышли в море на рекогносцировку и слаживание экипажей. Кстати, личный состав для новых кораблей прибывал зачастую вместе с ними: это были офицеры и моряки из Кронштадта и Севастополя.Следующим крупным прибавлением

в составе Морских сил Дальнего Востока стали 12 подводных лодок типа «Щ» V серии. Их заложили на Балтийском заводе еще в декабре 1931 года, то есть даже до того, как решение о создании флота на Тихом океане было оформлено документально. Строили лодки с колоссальным напряжением всех сил и средств и потому справились с задачей достаточно быстро: уже 1 июня 1932 года первый эшелон с секциями подводной лодки типа «Щ» отправился из Ленинграда во Владивосток. Технологически вопрос достройки лодок решался просто: на владивостокском Дальзаводе (в дальнейшем завод №202) и на Хабаровском судомеханическом заводе (№368) из доставленных по железной дороге секций и набора оборудования субмарины собирали заново и спускали на воду. Справиться со сдачей флоту всех 12 лодок типа «Щ» удалось всего за пять месяцев, с 1 июня по 7 октября. 23 сентября 1933 года на первых двух тихоокеанских лодках Щ-11 «Карась» и Щ-12 «Лещ» (позднее переименованы в Щ-101 и Щ-102) подняли военно-морские флаги, а к концу сентября 1934-го вступила в строй вся дюжина лодок этого типа.

К этому времени во Владивостоке

уже вовсю шла работа по подготовке к сдаче флоту второй серии подводных лодок - типа «М». На Дальний Восток отправилось 28 субмарин этого типа - практически вся серия VI, с которой началась история «Малюток». Первые лодки типа «М», которые можно было перевозить по железной дороге почти целиком, сняв только рубку и оборудование, отправились из Николаева во Владивосток 1 декабря 1933 года и прибыли на месте 6 января 1934-го. Через три с небольшим месяца, 28 апреля в состав МСДВ вошли две первые «Малютки» - М-1 и М-2, а последняя, 28-я лодка этой серии - М-28 - в августе 1935 года вошла в состав уже Тихоокеанского флота, в который Морские силы Дальнего Востока были переименованы 11 января 1935 года.

Прирастали дальневосточные военно-морские силы и новыми надводными кораблями. В 1931–1935 годах в Ленинграде и Николаеве для Дальнего Востока было заложено шесть сторожевиков типа «Ураган», получивших имена «Метель», «Вьюга», «Гром», «Бурун», «Молния» и «Зарница». Как и подлодки, их после строительства разбирали на секции, которые отправляли во Владивосток по железной дороге, затем вновь собирали и спускали на воду. В 1936 году Северным морским путем во Владивосток перешли несколько кораблей Балтийского и Черноморского флотов. И к этому же времени начали работать на полную мощность дальневосточные судостроительные заводы.

К началу второй мировой войны 1939-1945 гг. в состав Тихоокеанского флота входили 2 бригады надводных кораблей, 4 бригады подводных лодок, 1 бригада торпедных катеров, авиационные части, силы и средства береговой обороны, морская пехота. В составе ТОФ насчитывалось более 100 кораблей и подводных лодок, в том числе и 13 новейших субмарин типа «С». Кстати, именно на Тихом океане подлодки впервые в истории отечественного ВМФ стали основной ударной силой отдельно взятого флота.Короткое время (1937 год) командующим Тихоокеанским флотом был флагман 1 ранга Г.П. Киреев. Вместе с ним 15 августа 1937 года на должность заместителя командующего ТОФ был назначен капитан 1 ранга Н.Г. Кузнецов. 10 января 1938 года последовало его назначение на должность командующего Тихоокеанским флотом и присвоение ему звания флагман 2 ранга. Н.Г. Кузнецов делал все для того, чтобы достойно оберегать наши дальневосточные морские границы, для защиты которых и был создан Тихоокеанский флот.

Н.Г. Кузнецов

Очень хорошо, ярко проявил себя Тихоокеанский флот в период вооруженного конфликта на озере Хасан летом 1938 года. Николай Герасимович командовал ТОФ до 22 марта 1939 года, до назначения его заместителем наркома Военно-Морского Флота СССР. После Н.Г. Кузнецова Тихоокеанским флотом в течение многих лет (с января 1938 года по январь 1947 года) командовал флагман 2 ранга (впоследствии адмирал) И.С. Юмашев. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тихоокеанский флот находился в постоянной боевой готовности. В то же время из состава ТОФ на Северный флот были переведены 1 лидер, 2 эсминца, 5 подводных лодок; свыше 140 тыс. моряков-тихоокеанцев сражались на фронтах в составе морских стрелковых бригад и других частей.

А к началу войны с Японией в 1945 году Тихоокеанский флот был уже вполне грозной силой: в его составе ходили два крейсера, лидер, 12 эсминцев, 19 сторожевых кораблей, 10 минных заградителей, 78 подводных лодок и свыше 300 более мелких боевых кораблей. Причем командные кадры для них готовили уже не только в Ленинграде и Севастополе, но и на месте: с 1937 года этим занималось Тихоокеанское военно-морское училище имени адмирала С.О. Макарова во Владивостоке.Кадры эти потом ярко проявляли себя не только на дальневосточном, но и на всех других морских театрах военных действий. Так, например, будущий адмирал, главком ВМФ Сергей Горшков после перевода в состав МСДВ стал штурманом минзага «Томск», а затем и флагманским штурманом всей бригады заграждения и траления. В той же бригаде на должности флагманского минера служил будущий главком Северного флота в годы Великой Отечественной войны и послевоенный командующий Балтфлотом Арсений Головко. А адмирал Николай Кузнецов, ставший самым молодым наркомом ВМФ в Советском Союзе, был переведен в Москву из Владивостока в марте 1939 года, после того как побыл сначала заместителем, а потом и командующим Тихоокеанским флотом.

И.С. Юмашев Велика роль Тихоокеанского флота и Амурской флотилии в разгроме империалистической Японии и успешном завершении второй мировой войны. Во время Маньчжурской военной операции 1945 года силы Тихоокеанского флота участвовали в освобождении Северной Кореи. 12-16 августа 1945 года десанты с кораблей ТОФ овладели портами Юки, Расин и Сейсин. Авиация ТОФ высадила воздушные десанты в Порт-Артуре и Дальнем. Корабли ТОФ принимали также активное участие в Южно-Сахалинской операции 1945 года и Курильской десантной операции 1945 года. За героизм и мужество, проявленные в советско-японской войне 1945 года, 52 моряка Тихоокеанского флота были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 18 частям и кораблям флота было присвоено звание гвардейских, 15-награждены орденом Красного Знамени.

В январе 1947 года Тихоокеанский флот был разделен на 5-й и 7-й флоты, которыми командовали:

5-м адмирал А.С. Фролов, контр-адмирал Н.Г. Кузнецов, адмирал Ю.А. Пантелеев; 7-м адмирал И.И. Байков, адмирал Г.Н. Холостяков.

В апреле 1953 года флоты были снова объединены в Тихоокеанский флот, которым командовали адмирал Ю.А. Пантелеев, адмирал В.А. Чекуров, адмирал В.А. Фокин (февраль 1958 - июнь 1962 гг.), адмирал Н.Н. Амелько (июнь 1962 март 1969 гг.), адмирал Н.И. Смирнов (март 1969 - сентябрь 1974 гг.), адмирал Э.Н. Спиридонов (1979-1981 гг.), адмирал В.В. Сидоров (1981-1986 гг.), адмирал Г.А. Хватов (1986-1993 гг.), адмирал Г.Н. Гуринов (1993-1994 гг.), адмирал И.Н. Хмельнов (1994-1996 гг.), адмирал В.И. Куроедов (1996 -1997 гг.).

Современный Тихоокеанский флот России , как и ТОФ СССР, является океанским флотом, имеет в своем составе современные корабли, в т.ч. ракетоносцы и атомные подводные лодки, ракетоносную и противолодочную авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, морскую пехоту. Ныне Тихоокеанским флотом России командует адмирал Виктор Дмитриевич Федоров.

Тихоокеанский флот России, как другие российские флоты, имеет свою богатую историю, успехи и достижения в ратных делах, победы в боевых сражениях. Тихоокеанский флот находится далеко от Москвы - столицы нашей Родины, от Санкт-Петербурга - морской столицы России, но это наш флот, он близок нашему сердцу.

К-211 «Петропавловск-Камчатский» - атомная ракетная подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар», входящая в состав Тихоокеанского флота России.

История корабля

16 марта 1976 года зачислен в списки кораблей ВМФ как К-211. Заложен на стапелях МП «Севмаш» в Северодвинске 19 августа 1976 года, заводской номер 394. Входил в состав 331 ОБрСРПЛ Северного флота ВМФ СССР. 23 мая 1981 года К-211, при следовании в базу из полигона БП, столкнулась с подводной лодкой, опознанной по фрагментам корпуса, оставшимся в месте столкновения, как американская АПЛ класса «Стёджен». Столкновение произошло по вине командира американской субмарины, опасно маневрирующего в зоне кормовых курсовых углов при скрытном слежении за нашим ракетоносцем. В англоязычных источниках единственное столкновение в этот период произошло у британской HMS Sceptre (S104) класса «Суифтшюр».

После этого происшествия К-211 была поставлена в ДОК в пос. Чалмпушка, где был произведён ремонт горизонтального кормового стабилизатора и замена повреждённого правого винта. В июле-августе 1982 года РПКСН К-211(командир капитан 2 ранга А. А. Берзина, старший похода капитан 1 ранга В. М. Бусырев) совершил длительное подводное плавание по периметру Северного Ледовитого океана. В сентябре 1982 года находящуюся на боевом дежурстве подводную лодку с проверкой посетил НГШ ВС СССР генерал армии Ахромеев С. Ф.. В сентябре-ноябре 1984 года совершил подлёдный, трансарктический переход по маршруту Оленья Губа-Камчатка,бухта Крашенинникова(командир капитан 1 ранга Захаров Л. В., старший на борту контр-адмирал Агафонов В. П.), вошел в состав 25 дивизии ПЛ 2 флотилии ПЛ ТОФ, г.Вилючинск. В 1989 −1993 прошёл плановый средний ремонт и модернизацию на ДВЗ «Звезда» (г. Большой Камень, 72 ОБрСРПЛ ТОФ).В 1996 году совместно с АПКСН К-223 и К-530 произвел групповую стрельбу БР по береговой цели. 15 сентября 1998 года получил имя «Петропавловск-Камчатский». В настоящее время находится в составе 25 дивизии ПЛ 16 эскадры ПЛ ТОФ.

Командиры

* Захаров Л. В. 1978-1988(1 экипаж)

* Скворцов В.Б 1988- (1 экипаж)

* Ковалёв И.Е(2 экипаж)

* Денисенко В.(2 экипаж)

Основные характеристики

Тип корабля РПКСН 2 поколения

Обозначение проекта 667БДР «Кальмар»

Разработчик проекта ЦКБМТ «Рубин»

Главный конструктор Ковалёв С. Н.

Классификация НАТО «Delta-III»

Скорость (надводная) 14 узлов

Скорость (подводная) 24 узла

Рабочая глубина погружения 320 м

Предельная глубина погружения 560

Автономность плавания 90

Экипаж 130

Размеры

Водоизмещение надводное 10600

Водоизмещение подводное 13050

Длина наибольшая (по КВЛ) 155

Ширина корпуса наиб. 11,7

Средняя осадка (по КВЛ) 8,7

Силовая установка

Паротурбинная АЭУ

2 водо-водяных реактора ВМ-4С суммарной тепловой мощностью 180 МВт,

2 ГТЗА с эшелонным расположением по 20 000 л.с.,

2 АТГ по 3000 кВт каждый,

2 группы АБ,

2 ДГ по 460 кВт,

2 ЭД экономического хода по 260 л.с.,

2 гребных вала,

2 пятилопастных гребных винта.

Вооружение

Торпедно-минное вооружение

4х533 и 2х400 носовых ТАТА,

16 торпед, может нести мины вместо части торпед до 24.

Ракетное вооружение

16 ПУ БРПЛ Р-29Р (РСМ-50)

(класс. NATO - SS-N-18 mod.1/2/3 «Stingray»)

ПВО

2 комплекта «Стрела-2М».